駱馬湖秋冬季魚類資源的空間分布

朱濱清,唐晟凱,李 鵬,張彤晴,張 偉,李大命,劉燕山

(1.南京師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院/江蘇省生物多樣性與生物技術(shù)重點實驗室,江蘇南京 210023;2.江蘇省淡水水產(chǎn)研究所/江蘇省內(nèi)陸水域漁業(yè)資源重點實驗室,江蘇南京 210017;3.江蘇省駱馬湖漁業(yè)管理委員會辦公室,江蘇宿遷 223800)

駱馬湖位于江蘇省北部,面積約為260 km2(水位為23 m時),年換水次數(shù)約10次,為過水性湖泊[1]。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查,駱馬湖有藻類159種、高等植物115種、浮游動物43種、底棲動物18種,具有較充足的水資源、優(yōu)越的水熱條件及較豐富的生物資源,被江蘇省定為蘇北水上濕地保護(hù)區(qū)[2-3]。20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初,馮照軍等對該湖的魚類區(qū)系組成進(jìn)行了研究[2,4]。近10余年,駱馬湖的水域生態(tài)環(huán)境受到了富營養(yǎng)化[1]、采砂[5]、捕撈生產(chǎn)、增殖放流等人為因素的影響,其魚類資源可能受到了影響。

江蘇省淡水水產(chǎn)研究所于2017年對該湖夏季的魚類群落結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究[6]。本研究運用多目刺網(wǎng)、魚籪和地籠等漁具,調(diào)查駱馬湖秋冬季節(jié)的魚類資源的空間分布狀況,初步分析增殖放流、江湖阻隔、水生高等植物分布不均、捕撈強度過大、外來種入侵等因素對魚類資源可能產(chǎn)生的影響,并對駱馬湖漁業(yè)資源的保護(hù)提出了建議。

1 材料與方法

1.1 監(jiān)測方法

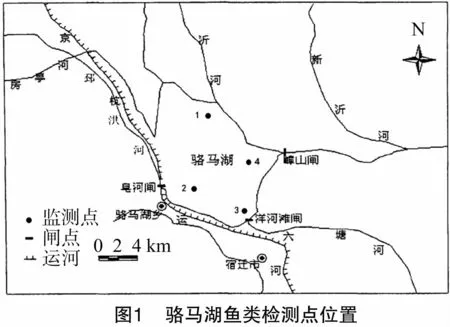

在駱馬湖設(shè)置4個監(jiān)測點(圖1),在各監(jiān)測點設(shè)置規(guī)格一致的多目刺網(wǎng)、魚籪和地籠各3組,2017年1月9日(冬季)與2017年10月16日(秋季)各進(jìn)行1次魚類采集。魚類的種類鑒定與食性劃分參照《江蘇魚類志》[7]。

1.2 分析指標(biāo)

采用相對重要性指數(shù)(IRI)對群落優(yōu)勢種進(jìn)行區(qū)分和評價[8-9];采用Margalef豐富度指數(shù)(D)[10]、Shannon多樣性指數(shù)(H′)[11-12]以及Pielou均勻度指數(shù)(J′)[13]來研究魚類群落多樣性。IRI的公式如下:

式中:N為某種類的個體數(shù)占總漁獲個體數(shù)的百分比;W為某種類的質(zhì)量占總漁獲質(zhì)量的百分比;F為某種類在調(diào)查中被捕獲的點位數(shù)與總采樣點位數(shù)的百分比。

Margalef豐富度指數(shù)的公式如下:

式中:S為捕獲魚的種類數(shù);N為所有種類的總個體數(shù)。

Shannon多樣性指數(shù)的公式如下:

式中:Pi為第i種魚類的個體數(shù)在魚類總個體數(shù)中所占的百分比;R為魚種類總數(shù)。

Pielou均勻度指數(shù)的公式如下:

式中:S為捕獲魚的種類數(shù)。

1.3 數(shù)據(jù)處理

運用SPSS 21.0軟件進(jìn)行單因素方差分析(One-way ANOVA)、對應(yīng)分析(Correspondence Analysis)、聚類分析(CLUSTER)。

2 結(jié)果與分析

2.1 種類組成

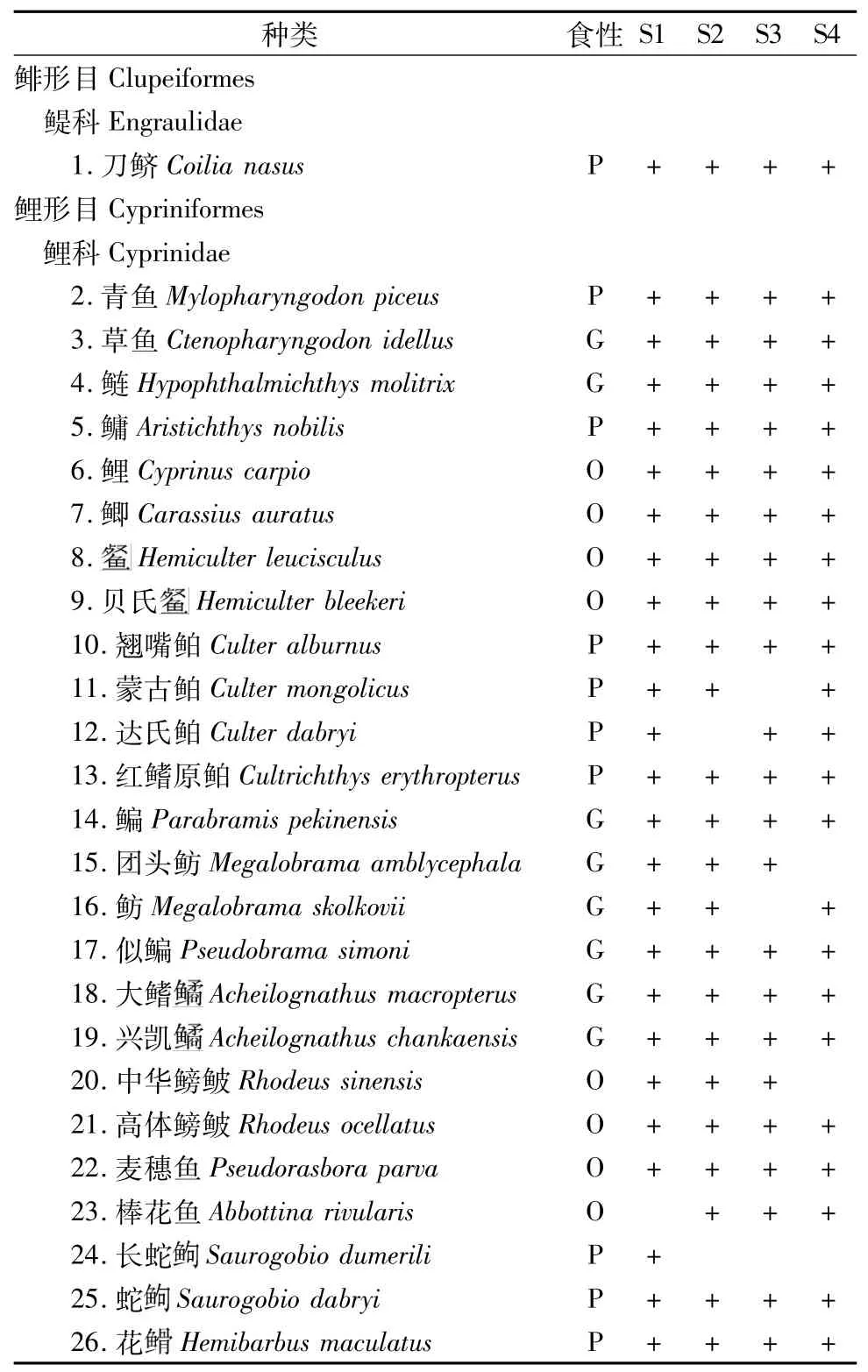

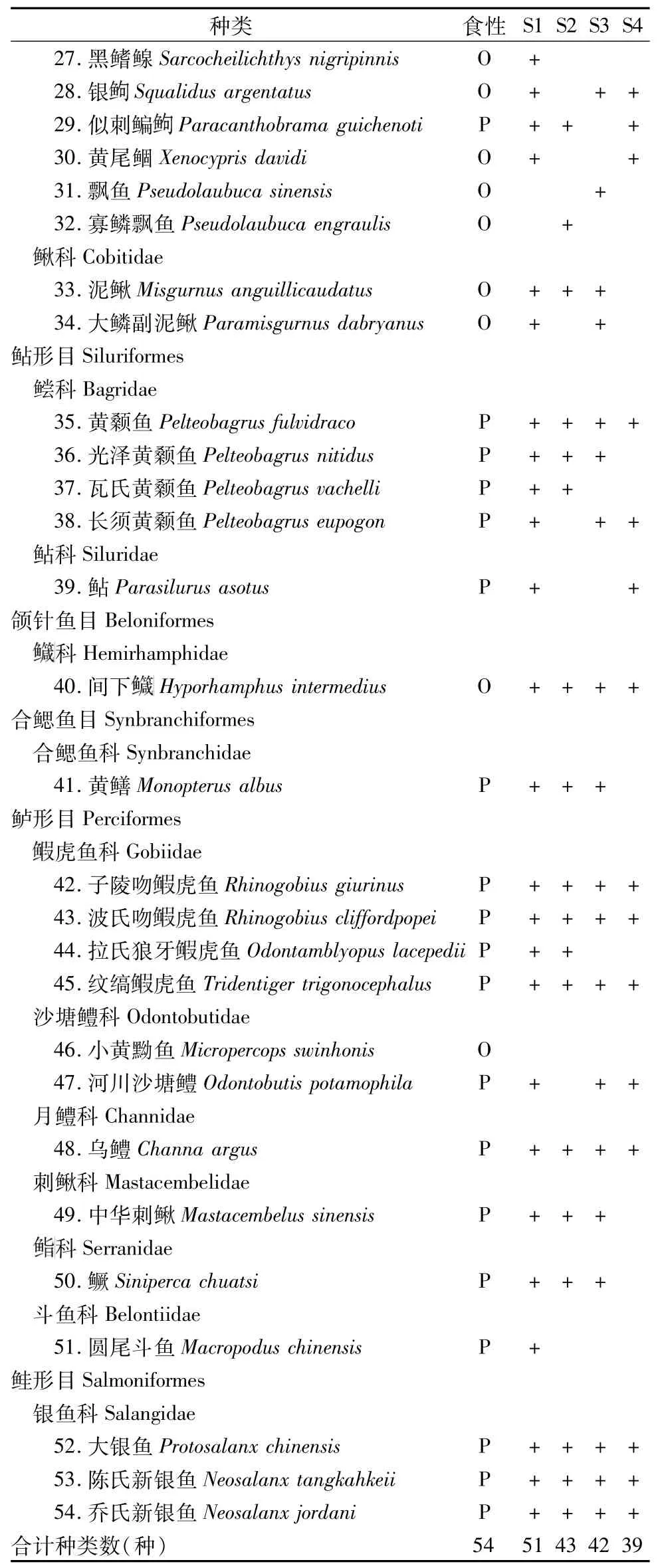

本研究采集到魚類54種,隸屬于7目、14科(表1)。其中,鯉形目2個科,33個種,約占總種數(shù)的61.1%;鱸形目6個科,10個種,約占18.5%;鲇形目2個科,5個種,約占9.3%;鮭形目1個科,3個種,約占5.5%;鯡形目、頜針魚目、合鰓魚目均為1個科,1個種,各約占1.9%。按食性劃分,肉食性魚類29種,雜食性魚類17種,草食性魚類8種,分別約占總種數(shù)的53.7%、31.5%、14.8%。4個監(jiān)測點分別監(jiān)測到魚類51、43、42、39種。其中有28個種類在各監(jiān)測點均監(jiān)測到,長蛇、黑鰭鳈、圓尾斗魚等只在S1點監(jiān)測到,寡鱗飄魚只在S2點監(jiān)測到,飄魚只在S3點監(jiān)測到。

表1 魚類種類組成

表1 (續(xù))

2.2 優(yōu)勢種組成

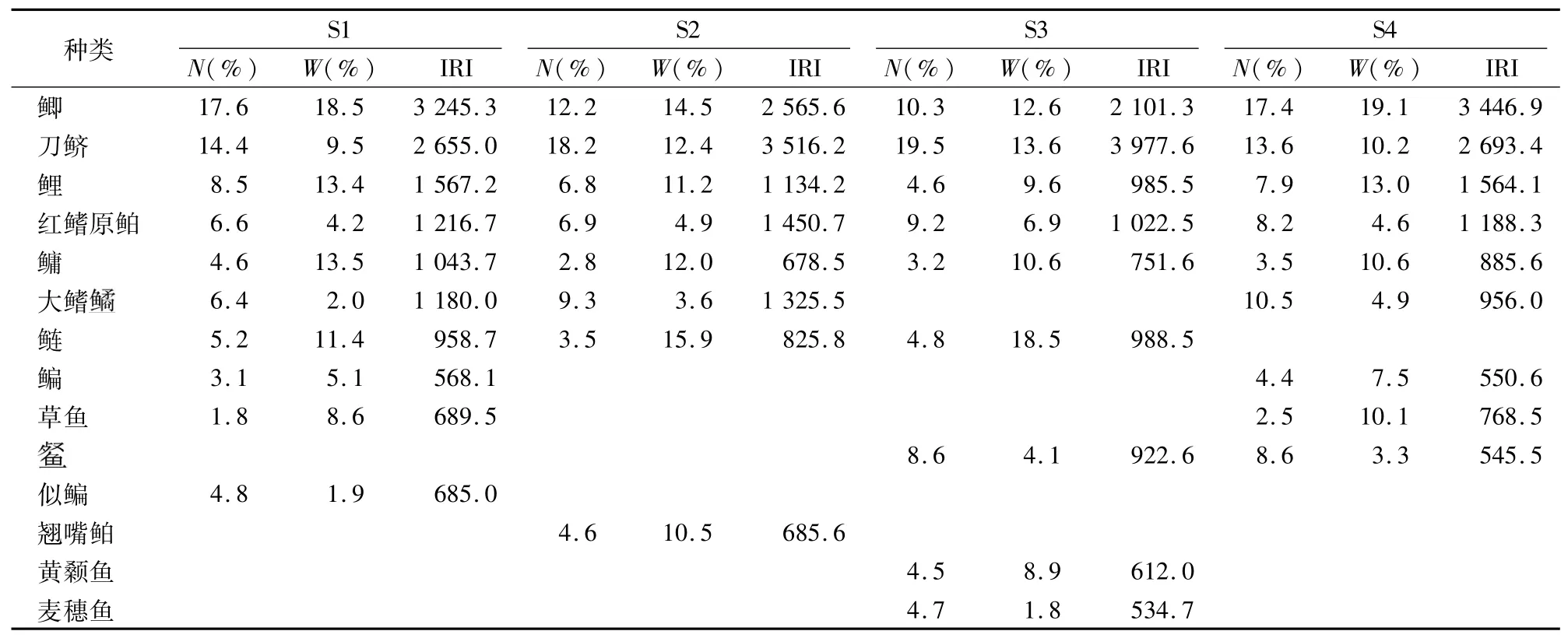

運用相對重要性指數(shù)(IRI)對4個監(jiān)測點的優(yōu)勢種進(jìn)行分析,其中IRI>500的種類列入表2。結(jié)果顯示,除刀鱭與黃顙魚以外,其余的優(yōu)勢種(IRI>500)均為鯉科魚類;鯽、刀鱭、鯉、紅鰭原鲌、鳙等5種魚類在各監(jiān)測點均為優(yōu)勢種;各監(jiān)測點的優(yōu)勢種有一定差異,草魚、鳊、鯽在水草密度較大的S1點、S4點優(yōu)勢度較大,刀鱭在處于敞水區(qū)的S2點、S3點優(yōu)勢度較大,翹嘴鲌在處于敞水區(qū)的S2點優(yōu)勢度較大;鯽、刀鱭在各監(jiān)測點的N、W及IRI均明顯高于其他種類,是駱馬湖魚類群落中最具優(yōu)勢的2個物種。

表2 各監(jiān)測點魚類優(yōu)勢種組成

2.3 多樣性指數(shù)

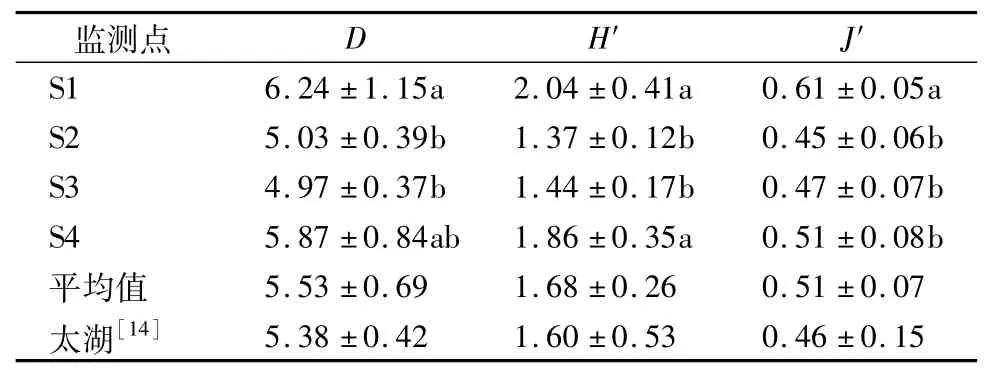

4個監(jiān)測點的魚類生物多樣性具有一定的差異。從表3可以看出,S1的H′、J′均值均顯著高于S2、S3(P<0.05);S1與S4的D、H′均值差異均不顯著(P>0.05),但J′均值差異顯著(P<0.05);整體上看,在4個監(jiān)測點中,S1的多樣性指數(shù)最高,其次為S4,S2與S3的多樣性指數(shù)較低;與文獻(xiàn)資料中的太湖魚類數(shù)據(jù)[14]相比,本研究中的駱馬湖魚類多樣性指數(shù)D、H′、J′均略高。

表3 各監(jiān)測點魚類生物多樣性指數(shù)均值

2.4 各種類的空間數(shù)量分布

對4個監(jiān)測點的魚類種類數(shù)量分布進(jìn)行對應(yīng)分析,結(jié)果如圖2所示(圖2與表1中的物種序號一致)。由圖2可以看出,鳙、鯉、鯽等魚類在各監(jiān)測點分布較均勻;黑鰭鳈、圓尾斗魚、飄魚、寡鱗飄魚等魚類,由于只在1個監(jiān)測點被監(jiān)測到,所以在空間分布上顯示出了明顯的差異;有些種類雖在4個監(jiān)測點均有分布,但監(jiān)測點之間在數(shù)量上具有較明顯的差異,如蒙古鲌等魚類較多分布在S1點,刀鱭、飄魚等較多分布在S2點,翹嘴鲌、似鳊等較多分布在S3點,紅鰭原鲌、團(tuán)頭魴等較多分布在S4點;整體上看,大多數(shù)魚類在4個監(jiān)測點的數(shù)量分布較接近。

2.5 多元統(tǒng)計分析

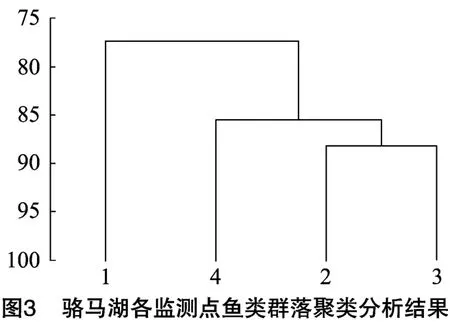

根據(jù)相似性系數(shù)進(jìn)行的聚類分析結(jié)果(圖3)表明,在75%的相似性水平上,可以把4個監(jiān)測點分為4組,S2與S3的魚類群落相似性程度最高;S4與S2、S3的魚類群落相似性程度比較接近,S1的魚類群落結(jié)構(gòu)與S2、S3、S4差異相對較大,原因可能在于S1的水域環(huán)境與S2、S3差異較大,造成了魚類種類組成、各種類數(shù)量分布等方面的差異。

3 討論與結(jié)論

3.1 種類組成

周化民等于1993年在駱馬湖采集到56種魚類[4],馮照軍等于1998—2005年在新沂駱馬湖濕地采集到76種魚類[2],唐晟凱等于2013—2015年在駱馬湖采集到57種魚類[6],上述研究中累計調(diào)查到84種魚類。本次采集到的魚類種類(54種)與這84種相比,新記錄的種類有1種,即紋縞蝦虎魚(Tridentiger trigonocephalus),未采集到的31種分別是日本七鰓鰻、銅魚、寬鰭、馬口魚、中華細(xì)鯽、鳡、赤眼鱒、、細(xì)鱗鲴、銀鲴、圓吻鲴、唇、華鳈、銅魚、似、越南、短須、巨口、斑條、中華花鰍、花斑副沙鰍、大鰭鳠、長吻、烏蘇擬鲿、圓尾擬鲿、日本鰻鱺、青鳉、晴紋東方鲀、弓斑東方鲀、斑鱖、大眼鱖等。江湖阻隔可能對駱馬湖魚類種類組成產(chǎn)生了一定影響,在本次及唐晟凱等的監(jiān)測中[6],均未采集到鳡、等大部分洄游性魚類。

3.2 優(yōu)勢種分析

從種類上看,鯽、刀鱭是駱馬湖目前優(yōu)勢度最大的2種魚類,其N、W以及IRI均明顯高于其他魚類;鰱、鳙是洄游性魚類,目前優(yōu)勢度較大,但其產(chǎn)量主要來自增殖放流,增殖放流的數(shù)量若發(fā)生變化,可能對駱馬湖優(yōu)勢種的組成產(chǎn)生影響;從食性看,優(yōu)勢種多為雜食性魚類(如鯽、鯉等)和浮游生物食性魚類(如刀鱭、鳙、鰱等);駱馬湖魚類資源呈現(xiàn)低齡化與小型化特征,刀鱭、紅鰭原鲌等小型魚類在各區(qū)域均是優(yōu)勢種,鯽、鯉、鰱、鳙等經(jīng)濟(jì)魚類在目前較大的捕撈強度下,大部分在低齡時就被捕撈,因此大部分經(jīng)濟(jì)魚類的體型偏小,如本次監(jiān)測中鯽的尾均質(zhì)量僅為39.1 g。

優(yōu)勢種在4個監(jiān)測點的分布具有一定的差異,水生高等植物空間分布不均、餌料資源狀況不同等可能是造成此現(xiàn)象的原因。總體上看,駱馬湖北部水域水生高等植物、底棲動物較豐富。而南部水域多為敞水區(qū),水深較深,水生植物較為稀少。本研究中草食性的草魚、鳊等在S1點是優(yōu)勢種,而刀鱭、紅鰭原鲌等則在S2、S3這類水生植物較少的敞水區(qū)具有較高的優(yōu)勢度。

魚類優(yōu)勢種與湖泊的餌料資源狀況、水環(huán)境狀況等因素密切相關(guān)。Tang等于2010—2012年對太湖魚類群落的研究中,優(yōu)勢種為刀鱭、鯽、鯉、鳙、鰱等,其中刀鱭占絕對優(yōu)勢[14]。刀鱭在太湖、駱馬湖等江蘇省湖泊中,長期以來適應(yīng)了在湖泊中生長、繁殖,成為定居性種類。太湖是富營養(yǎng)化較嚴(yán)重的淺水湖泊,駱馬湖則是過水性湖泊,兩者在餌料資源狀況、水環(huán)境狀況等方面存在一定的差異,但目前駱馬湖魚類優(yōu)勢種的組成與太湖類似,這一現(xiàn)象值得繼續(xù)深入研究。同時,駱馬湖刀鱭的優(yōu)勢度將來是否會進(jìn)一步加強,亦值得持續(xù)關(guān)注。

3.3 魚類資源的空間分布差異

駱馬湖不同區(qū)域的魚類群落的多樣性水平存在一定差異,4個監(jiān)測點監(jiān)測到的魚類種類數(shù)有所不同,反映多樣性水平的重要指數(shù)D、H′、J′亦存在差異。S1的多樣性指數(shù)最高,其次為S4,S2與S3的多樣性指數(shù)較低,原因可能在于S1、S4點水生植物較豐富且水流較緩,為多種食草性魚類以及小型魚類提供了生長繁殖和生存庇護(hù)的良好條件,各種魚類的數(shù)量總體上較為平均,而S2、S3點位于敞水區(qū),其刀鱭的優(yōu)勢度均較大,對其他魚類形成了競爭壓力,從而使得多樣性下降。本研究中,駱馬湖秋冬季的H′均值為1.68,比駱馬湖夏季的H′均值2.03[6]稍低,原因可能在于,通過夏、秋、冬季的捕撈生產(chǎn),一些經(jīng)濟(jì)魚類被有選擇性地捕撈后,造成了H′均值的下降。相比多樣性指數(shù)H′的一般范圍(1.5~3.5)[15],目前的多樣性指數(shù)H′明顯偏低,預(yù)示著駱馬湖魚類資源急需得到保護(hù)。

對應(yīng)分析與聚類分析的結(jié)果顯示,在水生高等植物較豐富的湖區(qū)(如S1點、S4點),草食性魚類數(shù)量較多,有些種類(如草魚、鳊等)成為優(yōu)勢種;高體鳑鲏、圓尾斗魚等小型種類,在水深較淺,水流較緩的水域更易采集到。水草較豐富的區(qū)域,往往枝角類、橈足類等浮游動物以及底棲動物數(shù)量較多,均可為多種魚類提供較充足的餌料,這些水域的魚類多樣性水平隨之提高。

3.4 保護(hù)駱馬湖魚類資源的建議

3.4.1 不斷優(yōu)化增殖放流的品種結(jié)構(gòu) 增殖放流是漁業(yè)資源恢復(fù)最直接措施之一[16]。2013—2015年,駱馬湖放流了鰱、鳙、草魚、鯉等魚類,按質(zhì)量計算,3年中鰱鳙放流量占比分別約為90.3%、75.7%、88.4%。放流使鰱鳙的產(chǎn)量得到保證,有利于浮游生物餌料資源的有效利用,亦有利于凈化水質(zhì)。

本研究監(jiān)測到的魚類種類與記錄種相比仍存在一定差距,多樣性水平不高,魚類小型化特征明顯。今后宜對放流品種結(jié)構(gòu)、放流量等進(jìn)行優(yōu)化,劉恩生等認(rèn)為在太湖可利用鲌魚等食肉性魚類來控制刀鱭的數(shù)量[17],駱馬湖野雜魚類資源較豐富,且水體能見度高,適宜翹嘴鲌、鱖、鳡等兇猛性魚類的生存,可考慮適當(dāng)增加上述魚類的放流量,控制野雜魚的快速增長,提高魚類群落多樣性。

3.4.2 保護(hù)和修復(fù)底質(zhì)環(huán)境 2006—2015年,駱馬湖的采砂量逐年增加[5],采砂極易對湖泊底質(zhì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。底質(zhì)環(huán)境的破壞,會對漁業(yè)資源產(chǎn)生不利影響。目前駱馬湖的采砂雖已被全面禁止,但以往的采砂活動對漁業(yè)資源與環(huán)境造成的影響,難以在短期內(nèi)完全消失,例如在部分水域由于采砂作業(yè),底質(zhì)環(huán)境被破壞,水體變深,水生高等植物無法生存,使得一些魚類失去了必要的生存環(huán)境或餌料資源,進(jìn)而造成魚類群落多樣性下降。因此,必須在保護(hù)現(xiàn)有的底質(zhì)環(huán)境的同時,對已遭受破壞的底質(zhì)環(huán)境進(jìn)行生態(tài)修復(fù)。

3.4.3 應(yīng)重視外來物種入侵問題 本次調(diào)查采集到1條斑點叉尾,說明駱馬湖水域生態(tài)環(huán)境已經(jīng)受到外來物種入侵的威脅。駱馬湖所在地區(qū)兼有暖溫帶和亞熱帶等多樣性氣候條件,來自世界各地的水產(chǎn)養(yǎng)殖物種都有可能在該水域找到適合生長的棲息地[18]。當(dāng)?shù)卣畱?yīng)聯(lián)合相關(guān)漁業(yè)主管部門,盡快建立駱馬湖周邊地區(qū)水生生物引種和野外放生的登記制度,提高公眾的生態(tài)安全意識,杜絕沒有經(jīng)過入侵風(fēng)險分析的私自引種,減少盲目的放生行為。