從問卷調查看歷史學科課堂學習評價

鄭宇明 姚錦祥

[關鍵詞]調查問卷,課堂學習評價,歷史教師課堂評價素養

[中圖分類號]G63 [文獻標識碼]B [文章編號]0457-6241(2019)03-0046-04

新世紀以來,促進學生發展的課堂評價理念已被廣泛認同,但實踐上并未取得多大進展,多數課堂的評價并不具備改進教學和促進學習的功能。解決問題的關鍵在于了解教師面對評價問題時的真實想法和做法,并找出其影響因素。

2016—2018年,我們通過問卷星等工具陸續在江蘇、北京、浙江、安徽等地對初中和高中歷史教師培訓班的學員進行有針對性的調查,共回收有效問卷546份。調查問卷的題型以單項選擇為主,也有少量的多項選擇和填空,內容涉及課堂學習、課外作業等課堂評價的設計和反饋問題。被調查人員中,高中教師占比43%,初中教師占53%,市、縣教研員3%,高校教學法教師1%;教齡在10年以下的19%,10~15年36%,15~20年19%,20年以上的26%;男性教師占48%,女性教師52%。地域上江蘇教師占一半左右,其余來自全國其他省區。調查樣本既符合隨機抽樣的要求,如對2017—2018年首師大主持的初中歷史教師國培班的調查,被調查者在全國每個省區平均2~4人;2016—2017年南師大主持的江蘇省高中歷史教師培訓班的調查亦如此,其對象來自全省,每個市縣平均3~4人。樣本也符合整群抽樣的要求,如2018年9月對蘇州大學組織的江蘇省某縣全部高中歷史教師培訓班的調查,以及對常熟理工學院組織的安徽省某市全部初中歷史教師培訓班的調查。為驗證其調查結果,筆者2018年暑期對蘇南某重點中學全部學科老師(209人)進行了調查,所獲得的分項數據與上述調查高度契合,說明了樣本有一定的代表性,也說明課堂評價問題學科間的差異性不大。

一、歷史課堂學習評價的內容與方法

課堂學習評價是指圍繞學校日常教學活動開展的各種評價形式的總稱,包括課堂測驗、課堂作業、課堂教學中師生之間的問答和討論,也包括課外作業。我們從教師課堂上所關注的內容、課堂評價的手段和課外作業的反饋,以及課堂評價成績的處理等方面入手,對當前課堂學習評價的現狀做了調查。

上面表格數據的信息,揭示了當前我國中學歷史課堂評價存在著以下幾個方面的問題。

1.課堂評價的內容以教材知識為主

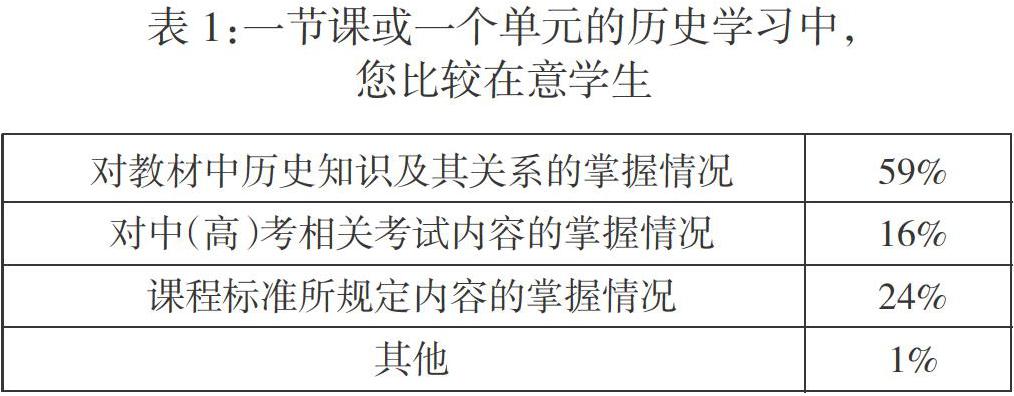

表1中“課程標準所規定的內容”指的是歷史課程內容,包括學生應當掌握的歷史知識、歷史學習過程中應當形成的方法和能力,以及對所學內容的認識和體驗。基于課程標準的教學與評價是學科教學的基本要求,“課程標準所規定內容的掌握情況”理應成為老師們所關注的問題,但多數老師所關注的卻是教材內容。如表1所示,59%的老師比較在意“教材中歷史知識及其關系的掌握情況”,真正關注課程標準所規定內容的只有24%,說明當前課堂評價的重點主要是教材上的歷史知識,基于課程內容的教學與評價只是一種理念,還沒有落實到課堂的實踐之中。

2.課堂評價的方法以測驗為主

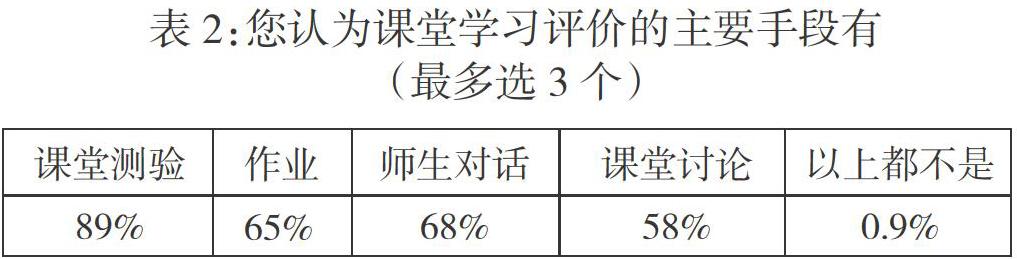

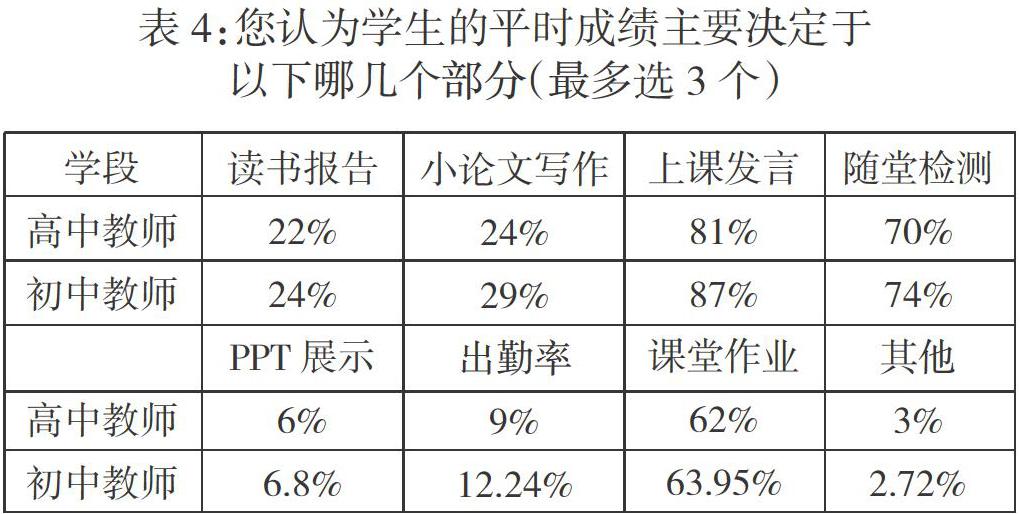

歷史課堂學習評價屬于形成性評價,師生對話、課堂討論和歷史模擬等評價活動有利于展示學生歷史學習的真實表現。以選擇題和材料式簡答題為題型的課堂測驗,只適合歷史知識掌握情況的考查,對歷史學習的過程與方法、態度與價值觀和開放性的歷史認識的評價沒有多大效果。但目前歷史課堂的評價方法還是以紙筆測試為主,如表2所示,選擇“課堂測驗”作為“課堂學習評價主要手段”的達到了89%,遠高于“作業”“師生對話”和“課堂討論”選項,這也反映了當前的課堂評價比較注重知識考查的現實。表4的情況也說明了這一點,如有關平時成績的來源,2/3以上的人認為應該是“上課發言”“隨堂檢測”和“課堂作業”這些傳統的課堂評價形式,很少有人關注諸如“讀書報告”“小論文寫作”“PPT展示”等表現性評價的新形式。在這一點上,初中與高中老師的表現基本相同。

3.課堂評價的反饋信息不強

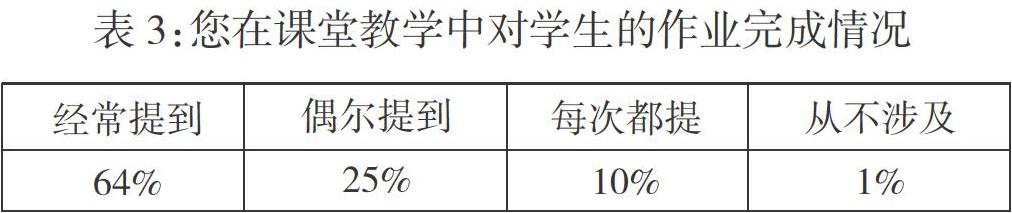

學業評價一般有三個步驟組成,一是通過提問和考試等手段收集學習的信息,二是在比較學習信息與目標符合度的基礎上對學習狀態進行判斷,三是對學習狀態的特點做出解釋和反饋。課堂評價的環節雖然沒有這樣的完整,但反饋是不可或缺的一環。沒有反饋學生就不知道自己的進步狀態和不足之處,就難以獲得學習的動力和努力的方向。如表3所示,課堂中有1/4的老師對課外作業的完成情況“偶爾提到”或“從不涉及”,說明評價中的“反饋”環節較為薄弱。

4.課堂評價的地位沒有受到應有的重視

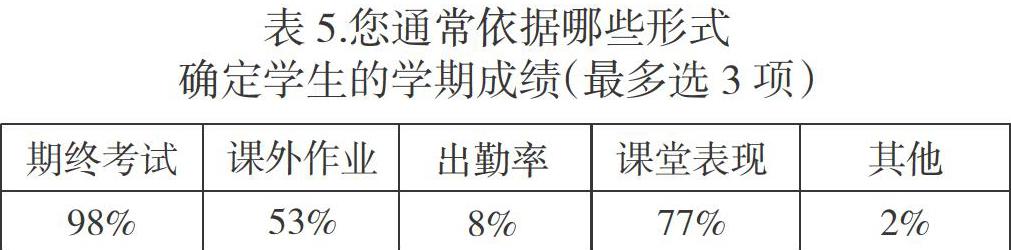

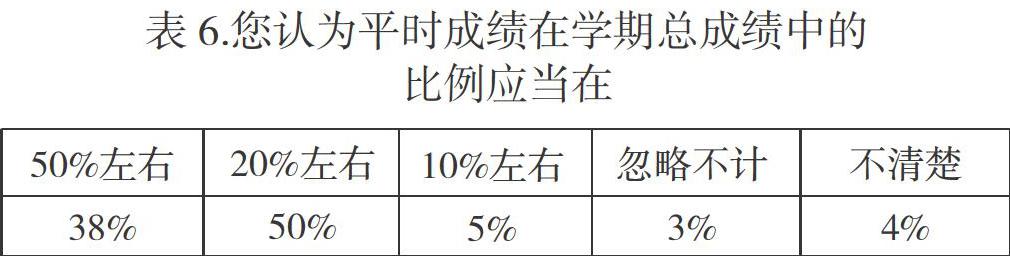

課堂評價的地位是由平時成績的地位所決定的,平時成績在學期成績中的比重高,課堂評價的地位也高,反之亦然。如表5所示,認為平時成績在學期成績中的比例在20%左右或以下的人在一半以上,還有少數人認為平時成績可以“忽略不計”。在表5“您通常依據哪些形式確定學生的學期成績”中,幾乎所有人將“期終考試”作為首選,將近一半的人沒有將“課外作業”和“課堂表現”等作為學生學期成績的依據。這說明在多數老師的心目中課堂評價是可有可無的,其地位沒有得到應有的重視。

以教材知識為主要內容、以測驗為主要方式、地位低微是當前課堂學習評價的基本特點。在這樣的課堂上,課堂評價所關注的主要是教材知識的落實情況,很少注意到歷史學習的方法、能力和態度價值觀。這種比較傳統的課堂評價,沒有脫離教師“教教材”、學生“背教材”和考試“考教材”的窠臼。如何從促進學習的角度入手改進評價的內容和方式,依然是課堂學習評價所要解決的主要問題。

二、歷史教師課堂學習評價的素養

上述問題的形成,除了中考、高考等終結性評價占據主導地位的外部原因以外,作為課堂學習評價主角的教師是否也是其中的一個主要原因?教師的哪些因素對這些問題的形成有影響?為此,我們從目標意識,以及評價方法和觀念等教師的評價素養方面設計了相關的問題。

教師的課堂評價素養,包括教師所擁有的設計、實施課堂評價活動的方法、能力和相關的理念等要素。調查結果顯示,歷史老師在這些素養方面存在著嚴重的不足。

1.評價設計上缺位

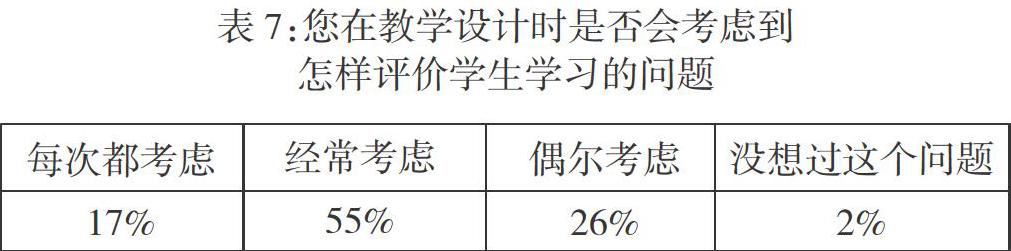

傳統的課堂按照先教學、后評價的順序展開,教師的教、學生的學和對學的評價三者是分離的。有的課堂甚至只有教的活動,沒有學的活動和評的活動。反映在教學設計上,只有教的活動設計,沒有學的活動和評的活動的設計。如表10所示,“您在教學設計時是否會考慮到怎樣評價學生學習的問題”中,回答“每次考慮”的只有17%,“偶爾考慮”的達到了26%,也就是說相當一部分人備課時并不會想到評價的問題,在他們的教學設計中評價的設計是空缺的。

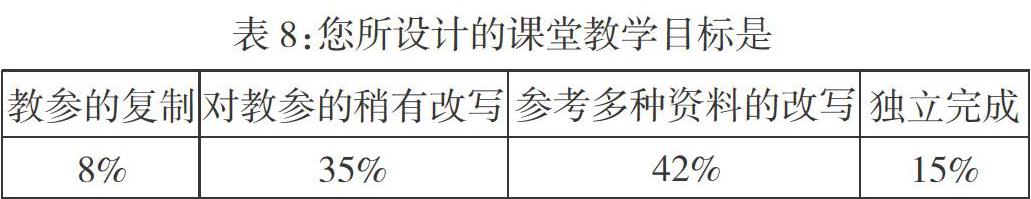

課堂目標是教學的依據,也是學習的依據和評價的依據,教學的效果如何,主要看其目標的實現程度。目標的設計是教學與評價設計的首要環節,教師在備課時要清楚學生應該知道什么、能做什么,學生應當有何種表現,也要清楚用什么方式來評價學生學了什么,知道如何去設計評價。但多數老師在教學與評價目標的設計上有障礙,如表8所示,能夠“獨立”設計課堂目標的人只有15%,近一半的人是照搬或“稍微改寫”教學參考書所設計的目標。

2.評價實施上缺能

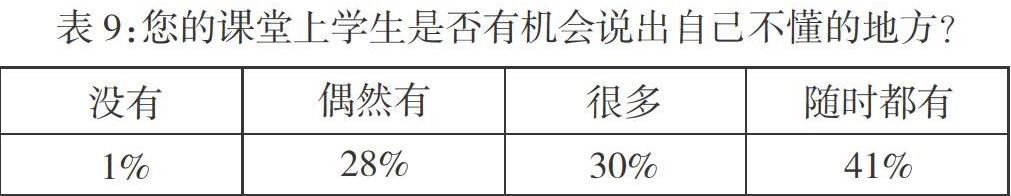

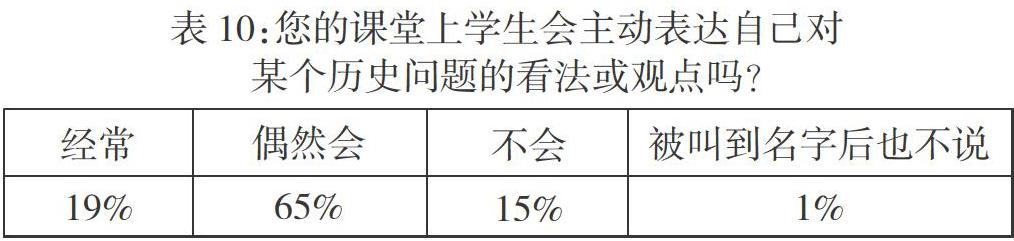

教學情境是課堂教學中教師根據教學內容和教學目標創設的具有學習背景和學習活動條件的學習環境。教師通過課堂活動中情境的創設引發學生在活動中的表現,從而觀察和判斷他們的學習狀態與水平。不同的情境引發學生不同的反應,簡單的、結構良好的情境引發歷史知識學習的較低水平,復雜的、開放性的情境引發學生對歷史知識、技能、思維和觀念整合的水平。也可以說,學生課堂上的反應水平體現了教師情境創設的水平。在傳統的課堂中,課堂教學過程以教材安排的內容和順序進行,教師很少創設與教材不同的教學情境,導致學生歷史認識的水平較弱。如表10所示,有關“您的課堂上學生會主動表達自己對某個歷史問題的看法或觀點嗎?”回答“不會”“偶然會”的人高達80%,說明絕大多數學生無法完成沒有固定答案的復雜的情境任務,也說明教師所創設的情境任務比較簡單,很少能夠引發學生對開放性任務的表現。結合表9有關“您的課堂上學生是否有機會說出自己不懂的地方”,回答“偶然有”的人占到28%,說明近1/3的課堂上學生并沒有表現自己學習情況的機會。

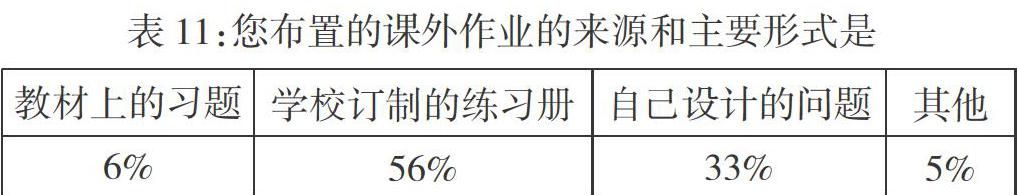

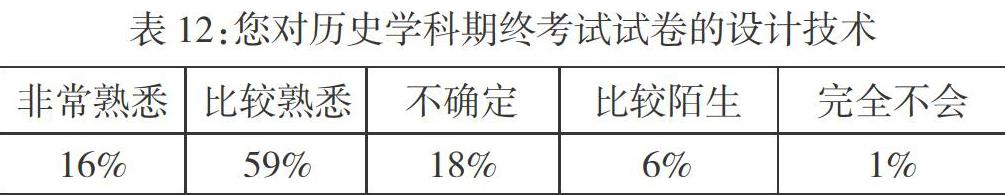

如果說課堂內的學習評價著[于歷史知識的理解,課外作業評價則應當著[于歷史知識的運用。與以往單一的以歷史知識鞏固為主的作業相比較,新課程實施中出現的歷史習作、歷史制作和歷史調查等新的課外作業形式對教師的設計能力有較高的要求。目前教師的水平很難達到這樣的要求,如表11所示,有一半以上的人將“學校訂制的練習冊”或“教材上的習題”,作為“課外作業的來源和主要形式”,只有1/3的人是“自己設計的問題”。表12的情況也證明了這一點,如回答“非常熟悉”“歷史學科期終考試試卷的設計技術”的人只有16%,說明當前歷史教師有關作業設計和試題設計的能力偏弱,這也是影響作業評價有效性的重要原因。

3.評價觀念上缺識

與其他學科一樣,人們對歷史學科課堂評價作用的認識也是逐漸深入的。20世紀八九十年代,歷史教學以基礎知識、基本技能的掌握為宗旨,并沒有課堂評價的意識,課堂提問、課堂測驗和課外作業只是被作為監督學生掌握歷史知識的一種教學手段。新世紀以來,隨著知識與能力、過程與方法、情感態度價值觀“三維目標”的實施,形成性評價的觀念逐漸進入課堂。2017年版高中歷史課程標準提出了課堂學習評價改革的新思路,不僅要求“以學生歷史學科核心素養的整體發展為著[點,將評價貫穿于歷史學習的整個過程”;①還要求“注重課堂學習評價和實踐活動評價的有機結合”,進一步改進教學方式、學習方式和評價機制,將教、學、評有機結合。課程標準的這種提法,實際上要求將評價與教學相整合,并將評價嵌入到教學的各個環節,形成“評價即教學”的認識。

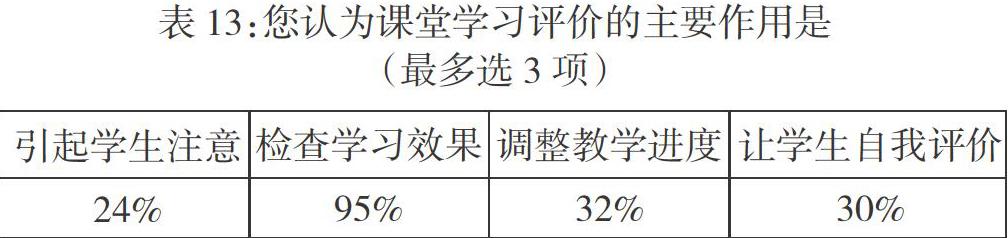

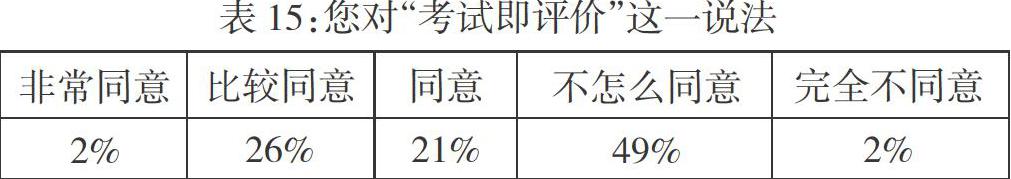

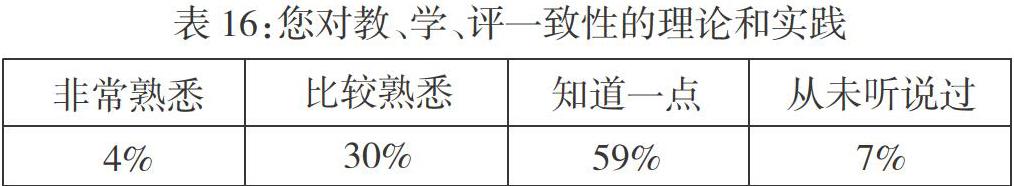

評價觀念的發展,客觀上要求人們對課堂學習評價的功能有正確的認識,但多數教師課堂評價的觀念還比較落后。一是狹隘地理解課堂評價的作用。如表13所示,95%的人認為“課堂學習評價的主要作用”是“檢查學習效果”,2/3以上的人不認同它具有“調整教學進度”以及“讓學生自我評價”的功能。表14的情況也說明了這一點。70%以上的人認為,“課后作業的主要作用”在于“鞏固所學知識”和“反饋學習效果”,80%以上的人不認同它有“調整教學計劃”和“引導學生自主學習”的作用。還有些人對此比較迷惘,表示“說不清楚”。這說明在老師的心目中,課堂內的評價和課外作業評價的作用非常有限,僅在于檢查或鞏固所學的知識。二是對課堂評價的新觀念缺少認知。如表15所示,認同“考試即評價”說法的人高達一半以上,說明大部分老師依然將考試與評價混為一談。再如,“教-學-評一致性”的理念早已獲得學界的共識,并在實踐中取得了一定的成功,但相當多的歷史老師對此并不熟悉,如表16所示,一半以上的人對這一理論和實踐只是“知道一點”,有的甚至“從未聽說過”。

進一步分析,課堂評價問題與教師評價素養問題的選擇情況高度契合,即在評價內容和評價方法問題上比較明顯者,其評價素養上的問題也比較明顯。也可以說,教師評價設計上的缺位、評價實踐上的缺能和評價觀念上的缺識,是導致當前歷史學科課堂評價內容和方式陳舊的主要原因。