老年人動脈瘤性蛛網膜下腔出血115例回顧性分析

張彬,陳節,崔明

在美國卒中協會自發性蛛網膜下腔出血治療指南中,明確指出對于同時適合開顱夾閉及血管內介入治療者,首選介入治療[1],與開顱手術夾閉相比,血管內介入治療具有更低的致殘率、更好的預后[2]。動脈瘤性蛛網膜下腔出血是神經外科嚴重急診之一,其病死率、致殘率高[3]。隨著中國老齡化,老年動脈瘤性蛛網膜下腔出血病人病例越來越多,而對于老年病人往往存在其他基礎病變及重要臟器功能代償能力下降,而血管內介入治療因其微創性及可靠性往往作為破裂動脈瘤手術治療首選方案[4-5]。本研究通過收集115例動脈瘤破裂病人的相關資料,回顧性分析探討老年人動脈瘤性蛛網膜下腔出血的診療及一般發病特點,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選取2013年1月至2017年3月期間于銅陵市人民醫院神經外科住院并接受治療的115例動脈瘤破裂病人作為研究對象。納入標準:(1)入院時頭顱CT提示自發性蛛網膜下腔出血;(2)出血24 h內接受我科經股動脈顱內血管造影;(3)腦血管造影(DSA)診斷為動脈瘤破裂。

1.2分組將115例研究對象按年齡分為兩組,老年組(年齡≥60歲)、非老年組(年齡<60歲)。

1.3方法所有病人術前常規進行血常規、腎功能、凝血常規、心電圖、腹部B超檢查,造影劑為碘海醇,均未行過敏試驗,知情同意簽署腦血管造影手術同意書,本研究符合2013年修訂的《赫爾辛基宣言》的要求。所有病例均選擇經股動脈腦血管造影術,術前意識清楚且能配合檢查者行2%利多卡因局麻否則行氣管插管全麻。聚維酮碘雙側腹溝區消毒,以Seldinger法穿刺右側股動脈,行旋轉造影,判明責任動脈瘤。評估導引導管、微導管所經過血管是否存在狹窄、扭曲,選擇合適血管途徑及導管類型。微導管根據載瘤動脈與動脈瘤關系塑形。盡量避免用微導絲將微導管帶入動脈瘤內。根據動脈瘤大小及體頸比,選擇合適彈簧圈行單純栓塞或應用雙導管技術、支架輔助技術。載瘤動脈存在狹窄應避免使用支架輔助技術。術后造影評估栓塞致密度,遠端血管通暢與否。

術后送入神經外科重癥監護室,采取適當鎮靜、補液、抗癇、靜脈內營養、通便等對癥處理。昏迷病人早期行氣管切開,不能進食者于2~3 d后行胃管內24 h持續腸內營養,出現腹脹,既往有便秘病史病人,早期行胃腸減壓、開塞露100 mL灌腸,顱內壓穩定的病人行控制性持續腰大池引流。

1.4研究指標

1.4.1一般資料 統計研究對象一般資料,包括病人性別、動脈瘤載瘤動脈以及慢性病患病人數,研究中慢性病包括高血壓、糖尿病、冠心病、腎功能不全、腦梗死(不包括腔隙性腦梗死)5種。一般資料見表1。

1.4.2動脈瘤發病特點 統計研究對象動脈瘤直徑以及動脈瘤載瘤動脈分布,比較兩組動脈瘤直徑有無差異以及載瘤動脈分布特點。

表1 動脈瘤性蛛網膜下腔出血115例一般資料/例

1.4.3改良Fisher分級、Hunt-Hess(H-H)分級、格拉斯哥預后評分(Glasgow Outcome Scale,GOS)、病死率 老年組有11例病人、非老年組病人有4例,共計15例病人未于我科完成完整治療,出現研究中脫落,其中9例要求轉上級醫院治療,6例拒絕行介入栓塞治療自動出院。統計剩余100例病人入院時改良Fisher分級、H-H分級結果、出院時GOS評分、死亡人數,觀察兩組病人起病及預后特點。

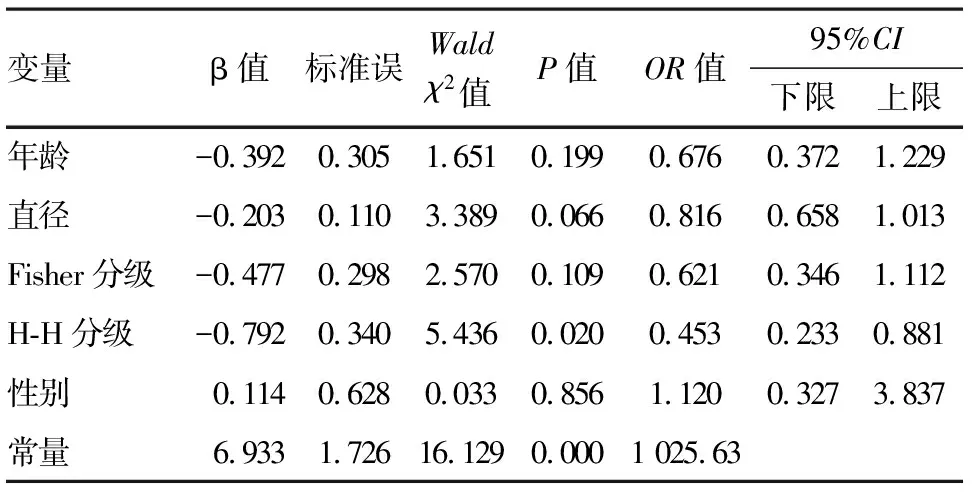

1.4.4病人預后預測因子的初步探討 以病人GOS評分作為因變量評估病人預后,年齡、動脈瘤直徑、改良Fisher分級、H-H分級、性別作為自變量,采用二元logistic回歸分析,初步探討動脈瘤破裂病人預后的預測因子。

1.5統計學方法采用SPSS 23.0進行數據統計學分析,計量資料采用成組t檢驗,四格表分類變量采用χ2檢驗,有序分類資料采用非參數秩和檢驗,回歸分析采用二元logistic回歸分析,檢驗水準為α=0.05。

2 結果

2.1慢性病患病率及動脈瘤男女患病率的比較

2.1.1慢性病患病率 由表1數據可知,兩組病人腎功能不全患病率(χ2=3.297,P=0.069)以及腦梗死患病率(χ2=2.481,P=0.115)均差異無統計學意義,老年組病人高血壓患病率(χ2=21.972,P=0.000)、糖尿病患病率(χ2=13.817,P=0.000)以及冠心病患病率(χ2=10.255,P=0.000)明顯高于非老年組。非老年組病人整體健康水平要優于老年組病人。

2.1.2動脈瘤男女患病率 各組均以女性發病為主,老年組病人女性的構成比高于非老年組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 動脈瘤性蛛網膜下腔出血115例男女患病率比較/例(%)

2.2動脈瘤發病特點

2.2.1動脈瘤直徑 非老年組動脈瘤直徑為(6.00±2.62)mm,老年組動脈瘤直徑為(6.97±2.87)mm,兩組之間差異無統計學意義(t=1.755,P=0.082)。

2.2.2載瘤動脈分布特點 老年組病人后交通動脈瘤占比高于非老年組,而大腦中動脈瘤占比低于非老年組,均差異有統計學意義(P<0.05),兩組前交通動脈瘤占比差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 動脈瘤性蛛網膜下腔出血115例動脈瘤不同載瘤動脈構成比分組比較/例(%)

2.3Fisher分級、H-H分級、GOS評分、病死率比較

2.3.1Fisher分級、H-H分級、GOS評分 老年組中,改良Fisher分級0級0例,Ⅰ級12例,Ⅱ級9例,Ⅲ級6例,Ⅳ級13例;H-H分級Ⅰ級11例,Ⅱ級8例,Ⅲ級11例,Ⅳ級10例,Ⅴ級0例;GOS評分1分6例,2分3例,3分4例,4分2例,5分25例。非老年組中,改良Fisher分級0級1例,Ⅰ級24例,Ⅱ級11例,Ⅲ級5例,Ⅳ級19例;H-H分級Ⅰ級27例,Ⅱ級12例,Ⅲ級12例,Ⅳ級9例,Ⅴ級0例;GOS評分1分6例,2分1例,3分4例,4分3例,5分46例。與非老年組相比,老年組病人入院時Fisher分級、H-H分級差異無統計學意義(P>0.05),出院時GOS評分差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

2.3.2病死率的比較 非老年組病死率為10.0%(6/60),老年組病死率為15.0%(6/40),兩組病人病死率差異無統計學意義(χ2=0.193,P=0.660)。

表4 動脈瘤性蛛網膜下腔出血100例Fisher分級、Hunt-Hess分級、GOS評分比較(平均秩次)

2.4病人預后GOS評分影響因素的二元logistic回歸分析GOS評分為因變量Y,將其轉換為二分類變量(1=1~3分,表示預后較差,2=4~5分,表示預后較好),自變量:X1=年齡(1=30~40歲,2=41~50歲,3=51~59歲,4=60~69歲,5=70歲及以上)、X2=動脈瘤直徑(0=0級,1=Ⅰ級,2=Ⅱ級,3=Ⅲ級,4=Ⅳ級)、X3=Fisher分級(0=0級,1=Ⅰ級,2=Ⅱ級,3=Ⅲ級,4=Ⅳ級)、X4=H-H分級(1=Ⅰ級,2=Ⅱ級,3=Ⅲ級,4=Ⅳ級,5=Ⅴ級)、X5=性別(1=男,2=女),采用二元logistic回歸分析,結果提示僅有H-H分級為動脈瘤病人預后GOS評分的預測因子且成負相關(P=0.020),見表5。

表5 動脈瘤性蛛網膜下腔出血100例病人預后GOS評分

3 討論

本研究收集115例動脈瘤性蛛網膜下腔出血病人的相關資料,回顧性分析研究老年人動脈瘤性蛛網膜下腔出血的相關特點,結果顯示,在動脈瘤性蛛網膜下腔出血病人中,老年人有其不同于非老年人的特點,這對指導臨床工作意義巨大。

相關研究表明[6-7],女性動脈瘤發病率是男性的1.6倍,且女性的高發病率在50歲之后才會變得明顯,本研究中各組病人均以女性發病多見,且老年組中女性發病率要明顯高于非老年組,結果印證了這一觀點。筆者認為,在60歲以下死亡男性中,或許部分與動脈瘤相關,導致了60歲以上男性動脈瘤病人的統計性缺失,而且女性動脈瘤高發病率與男性群體整體壽命要低于女性有關,因此老年人中女性所占比例較大[8],人口基數較大也是導致了這一現象發生的重要原因。

本研究統計了各例動脈瘤載瘤動脈分布,發現老年病人與60歲以下病人在載瘤動脈分布上有明顯區別。盡管兩組病人動脈瘤載瘤動脈均主要分布于前交通動脈、后交通動脈、大腦中動脈,但老年病人后交通動脈瘤破裂者所占比例更高,而對于60歲以下病人其大腦中動脈所占比例較高。筆者認為,在動脈瘤性蛛網膜下腔出血病人的診斷中,我們或許可以在獲得頭顱CT影像資料后,根據蛛網膜下腔出血位置再輔以年齡來初步判斷載瘤動脈的位置,尤其是在對多發動脈瘤的責任動脈進行判斷時,這一指示顯得極其重要。而對于未破裂動脈瘤病人,對于同樣大小后交通動脈瘤,60歲以上病人更需要積極對待,因為其破裂風險更高,同樣對于60歲以下動脈瘤未破裂病人,一旦明確載瘤動脈為大腦中動脈,則需積極處理。

動脈瘤蛛網膜下腔出血老年病人往往存在高血壓、冠心病、糖尿病等長期慢性病變[9-11],因此對于老年病人,過去多數學者[12-13]主觀上認為老年人動脈瘤預后較60歲以下病人病死率高,預后差,因此對于老年人動脈瘤的治療,多傾向于保守治療,或等病情穩定后再行手術治療,而本研究中筆者發現與60歲以下病人相比,老年人動脈瘤直徑大小、改良Fisher分級、H-H分級、病死率及GOS評分均差異無統計學意義,對此筆者認為,動脈瘤血管內介入治療是微創手術,損傷較小,且手術安全性相對較高[14-16],在對待老年動脈瘤破裂病人時,年齡不應該是影響我們臨床決策的因素,老年動脈瘤破裂病人,以及未破裂病人,診斷一旦明確,均應積極處理。

本研究中,我們試圖初步探索判斷動脈瘤預后的預測因子,結果提示病人H-H分級與預后GOS評分呈負相關,而病人年齡、性別、改良Fisher分級、動脈瘤直徑大小均無明顯預測效果,結果提示我們不應該盲目的、習慣性的以病人的年齡作為評估病人預后的指標。

H-H分級應該可以成為評估動脈瘤病人預后的可靠指標。老年人動脈瘤病人以女性多見,載瘤動脈主要多見于后交通動脈。老年人起病及預后較非老年病人無明顯區別,因此對于動脈瘤性蛛網膜下腔出血的老年病人,當其H-H分級Ⅳ級及以下時,均應積極進行介入治療,在決策動脈瘤性蛛網膜下腔出血的治療時,年齡不應為臨床醫師首要考慮的因素。

——基于1998-2013年的縱向調查數據