雄雞版圖上的萬里長城

秋夕

文明的發展,首先在于生存,而后是秩序和傳承。作為中國古代偉大的軍事防御工程,長城的修筑,最初的動力便是解決生存和安全問題——穩固、強大的堡壘,在防御外侵的同時,又可以保證一定程度的有序交流,無疑是統治者的首選。

在中國歷史上,從戰國時期開始,特別是秦朝大一統以后,諸侯國家和封建王朝紛紛修筑長城。若把各個朝代修筑的長城加起來,總長度超過5萬公里。延續至今,中國長城已成為世界上建造時間最長、分布范圍最廣、軍防體系最復雜、規模最龐大和影響最深遠的文化遺產。

2000多年來,長城屹立群山之間,任風霜雪雨,金戈鐵馬,始終堅強如華夏民族的錚錚鐵骨。鐵壁雄關見證了無數烽火狼煙、戰鼓連天的崢嶸歲月。在農耕民族與游牧民族的交錯地帶,民族斗爭與交流始終是文明發展的主旋律。在這里,無數文臣武將,以長城為舞臺,上演過保家衛國的浴血篇章,亦有眾多販夫走卒,行走長城內外,演繹著悲歡離合的人間百態……萬里長城既是中國文明史上最冷峻的人文符號,也是世界文明史上最磅礴的中國符號。

中國長城修建史2000多年的交流與爭斗

如果要客觀定義中國的萬里長城,則應該是這樣的:從戰國時期開始,由不同時代的政治實體在邊境修建的,以土、石、磚構建,以墻體為主、由點及線再到面的立體軍事防御體系。

戰國時期,面對北方游牧南下的強大壓力,秦、趙、燕三國將長城這種農業國家之間的防御方式,移到了農耕民族與游牧民族之間的交錯地帶。從此,在長城內外,農耕文明和游牧文明共同上演了長達2000多年的交流與爭斗。

公元前221年,秦滅六國,建立秦王朝,為了維護和鞏固空前統一的帝國安全,秦始皇采取了一系列重大的戰略措施,其一就是大規模修建長城。公元前215年,大將蒙恬率30萬大軍北擊匈奴,取河南地,后筑起“西起臨洮(今甘肅山尼縣),東止遼東(今遼寧省),蜿蜒一萬余里”的長城,萬里長城之稱從此出現在中華文明史中,這也是中國長城的第一個修建高峰期。

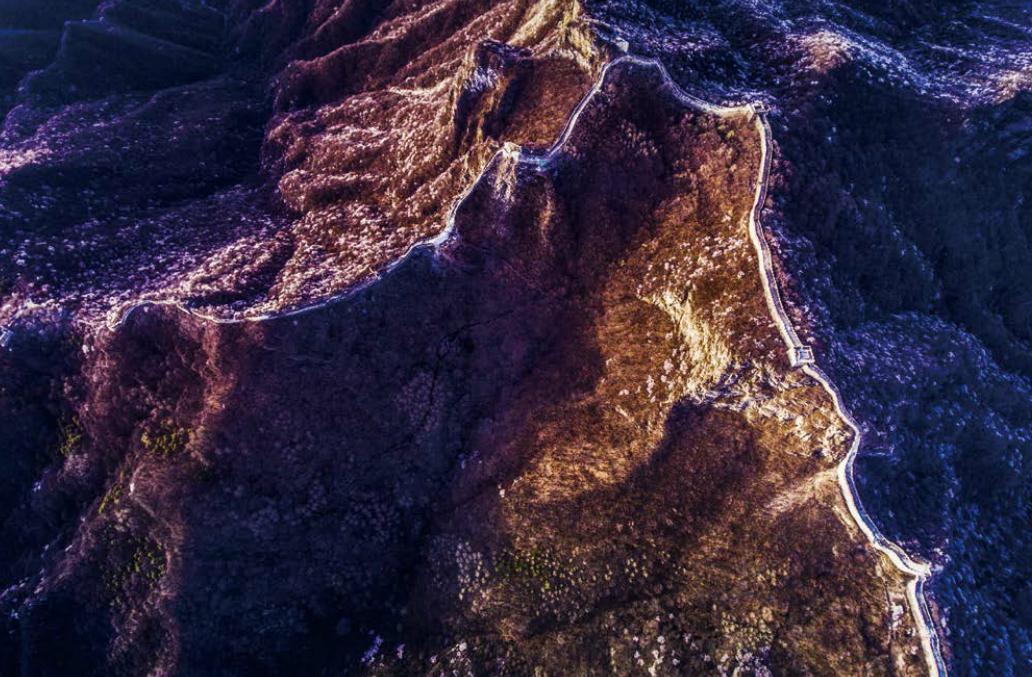

左頁圖為獨石口長城,位于河北省張家口市赤城縣北,是明長城宣府鎮上的一座重要關口,有“上谷之咽喉,京師之右臂”之稱。右頁圖為金山嶺長城。

漢初,中原戰亂,匈奴趁機越過長城,進入長城以內擄掠。漢武帝登基后,連續發動了多次對匈奴的戰爭,將其驅逐至漠北,逐步修復了蒙恬所筑的秦長城,并且還修建了外長城,筑成了一條西起大宛貳師城、東至鴨綠江北岸,全長近1萬公里的雄偉長城。這是中國長城的第二個修建高峰期,使用了幾百年的戰國秦、趙、燕長城從此廢棄,軍事防御作用隨之終結。

漢武帝驅匈奴筑長城,對維護西漢帝國乃至整個中原地區的安全,起到了相當長遠的保護作用和政治影響,同時也維護了絲綢之路的暢通和安全,有著非凡的歷史意義。此后數百年間,長城工程多以修繕為主,規模較小,到唐宋時期,長城修建工程幾乎停滯,之后遼、金時期,也只有在內蒙古草原修建界壕以防蒙古人南下的相關記載。

到了明朝,中國長城迎來第三次修建高峰期。明朝初立,被迫退回漠北草原的韃靼、瓦剌諸部并不安分,不斷南下騷擾搶掠;明中葉以后,女真族又興起于東北地區,不斷威脅邊境安全。為了鞏固北方的邊防,明朝200多年幾乎沒有停止過對長城的修筑,在“外邊”長城之外,修筑了“內邊”長城和“內三關”長城,總長度達8000多公里,統稱為“邊墻”。其“內邊”長城以北齊所筑為基礎,起自內蒙古與山西交界處的偏關以西,東行經雁門關、平型關入河北,然后向東北經來源、房山、昌平諸縣,直達居庸關,接著又由北向東,至懷柔的四海關,與“外邊”長城相接,以紫荊關為中心,大致成南北走向。“內三關”長城在很多地方和“內邊”長城并行,有些地方兩城相隔僅數十里。除此以外,還修筑了大量的“重城”,如雁門關一帶的“重城”就有24道之多。

到清代,長城的邊防概念已經發生了變化。康熙曾下令“不修邊墻”,但也有為了防止漢人進入內蒙古和東北而建的“柳邊條”,不過工程相對粗糙且保存不多,遠遠無法同明長城比肩。

完整的立體防御工程體系見證民族交融的“長城地帶”

文明始于城,帝國與長城相始終。

在冷兵器時代,長城無疑是最重要的軍事防御設施。史料記載,從戰國至清代2000多年間,先后有12個朝代、24個王朝或諸侯國修建了規模不等的長城。歷代長城分布的區域,大致東起西遼河流域,經燕山、陰山、賀蘭山到達湟水流域和河西走廊,包括今天的內蒙古東南部、河北北部、山西北部、陜西北部,以及寧夏、甘肅和青海的東北部。經歷漫長歲月的侵蝕,早期各個朝代的長城大多數都殘缺不全,如今保存得比較完整的,基本以明長城為主。

長城并不只是一道單獨的城墻,而是由城墻、敵樓、關城、營城、衛所、鎮城、烽火臺等多種防御工事所組成的一個完整的立體防御工程體系。

墻身是長城的主要部分,具體高度根據地形因素和戰略地位而設置。如居庸關、八達嶺和河北、山西、甘肅等地的長城城墻,一般高約7~8米,而在一些平坦區域,城墻最高可達14米。墻身是防御敵人的主要部分,由外檐墻和內檐墻構成,內填泥土碎石,整體高大寬厚,墻頭保證兩輛輜重馬車并行。有的重要城墻頂上,還建有層層障墻,以抵抗登上城墻的敵人。到了明代中期,抗倭名將戚繼光調任薊鎮總兵時,對長城的防御工事作了重大改進,在城墻頂上設置了敵樓或敵臺,以供巡邏士兵住宿和儲存武器糧秣,使長城的防御功能極大地加強。

長城體系中設置有大量烽火臺,作為情報傳遞系統。遇有敵情發生,白天放煙叫“烽”,夜間舉火叫“燧”,臺臺相連,傳遞訊息,這是最古老但行之有效的通訊方式。為了報告敵兵來犯的多少,還以燃煙、舉火數目的多少來加以區別。明朝還在燃煙、舉火的同時加放炮聲,以增強報警的效果,使軍情可迅速傳達千里之外。

城堡是長城最重要的守衛節點。城堡按等級分為衛城、守御或干戶所城和堡城,按防御體系和兵制要求配置在長城內側。城堡一般以磚砌城墻,外設馬面、角樓,城門建甕城,有的城門外還筑月城或正對甕城門的翼城,以加強城門的控守,城內則設有駐軍營房、校場、寺廟等場所。

關城則是長城防線上最為集中的防御據點。關城往往建于有利防守的地形之處,以極少的兵力抵御強大的入侵者,“一夫當關,萬夫莫開”,生動地說明了關城的重要性。僅以明長城而言,大大小小的關城有近千處之多,有些大的關城附近還帶有許多小關,共同組成了萬里長城的防御工程建筑系統。

長城的修筑以軍事需要為起點,以民族融合、中華文化認同為終結,本質是為了緩解農耕與游牧政權之間的沖突,達到維護長城內外社會經濟秩序的目的。歷代長城分布的區域范圍,也被稱作“長城地帶”。2000多年間,在圍繞長城地帶的交往互動中,在農業和游牧民族相互交流融合、共同發展下,形成了中華文明多元、統一的局面。

雄關漫道今猶在雄偉壯麗的“中國美”

如今,烽火狼煙早已消散,各民族再也沒有爭斗,而是和善友愛,親如一家,萬里長城已成為中華民族大一統的象征。悠悠雄關漫道荒草叢生,許多城磚亭臺已傾塌殘損,但仍有眾多雄偉的城墻,屹立在崇山峻嶺之間。山海關、嘉峪關、雁門關、居庸關、司馬臺、鎮北臺、八達嶺、慕田峪、古北口……那一個個充滿歷史感的地名,都是長城留給全人類的寶貴遺產。