從伊甸來,往世間去

任東升 鄭運儀

曹雪芹在其《紅樓夢》第二章中借寶玉之口說:“女兒是水作的骨肉,男人是泥作的骨肉,我見了女兒,我便清爽;見了男子,便覺濁臭逼人。”而在西方,亞當卻說:“這是我骨中的骨,肉中的肉,可以稱她為女人,因為她是從男人身上取出來的。” (《圣經·創世記》2:23)東西方對人類的出處有著截然不同的想象:東方既有伏羲創世,女媧造人的神話傳說;西方則有耶和華六日創世,亞當、夏娃為人類始祖一說。亞當與夏娃是怎樣來到世界上的?生活在伊甸園里的亞當、夏娃又為何被逐出園來?西方畫家為此創作出哪些名揚四海的畫作?這些畫作又是如何演繹伊甸園內外精彩的故事情節?

上有天堂下有伊甸園

《圣經·創世記》記載,創造人類是上帝六日創世最后的工程。第二章第八節寫道“:耶和華神在東方的伊甸立了一個園子,把所造的人安置在那里。”這便是“伊甸園”(The Garden of Eden)的來歷。

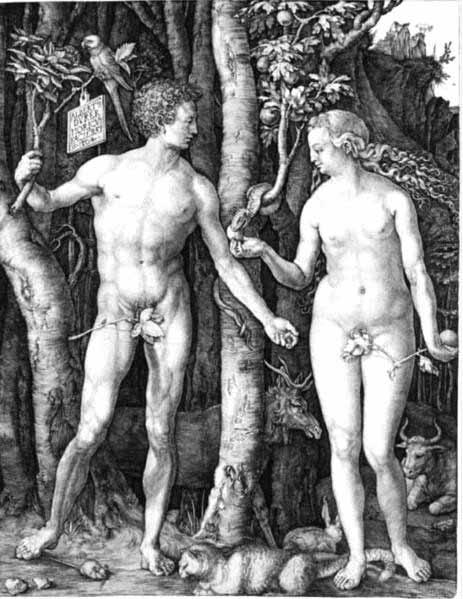

神授予亞當統轄萬物的權力,唯囑托他不可摘取分辨善惡樹上的果實。又恐亞當一人在園中寂寞,便趁其入睡,取其肋骨,造一女人,為其配偶,之后亞當名其為夏娃。此后,亞當夏娃在園中漫步游戲,好不快活。二人雖赤身裸體,亦無所覺察。直至一日,園里的蛇唆使夏娃摘取分辨善惡樹上的果實。面對蛇的唆擺,夏娃犯難道:“父親不許我們摘那樹上的果子,說是吃了那果必死。”蛇又寬慰道:“你父對你們何等地愛惜,又怎么真得忍心叫你們死去呢?何況,一旦吃下那樹上的果子,就有了分辨善惡的能力。這樣,不就能同你父一樣明辨是非、掌控真理了嗎?”夏娃思忖到那蛇言之有理,隨即摘取一枚果子吃下。待亞當回來,又叫亞當吃了一枚。這二人服食了分辨善惡樹上的果子,即刻發現對方赤身裸體,頓覺羞慚不已,便用無花果樹上的葉子編織衣裙蔽體。一日,耶和華來尋他們,二人因違背了與父親的約定,心中又是羞愧、又是害怕,躲躲藏藏,不敢面見,只以二人赤身裸體為由,不好相見。耶和華何等睿智,一聽此話便知分曉。亞當立于威嚴的父親跟前,不敢再有所隱瞞,一五一十合盤托出。耶和華又是憤怒、又是失望,可他不忍置心愛的兒女于死地,便赦免了他們即刻的死罪,但卻予以深重的懲戒:他懲罰蛇終日伏地行走、飲塵嚼土;懲罰夏娃一生戀慕丈夫、聽從丈夫,受懷胎生子之苦;懲罰亞當受勞作之苦,必苦心志、勞筋骨,才得以勉強果腹。耶和華恐亞當、夏娃再食生命樹上的果子,便將夫妻二人趕出了伊甸園。

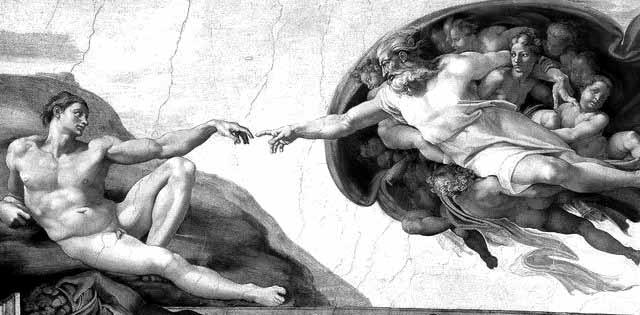

創造亞當

耶和華于創世的第六日,用一抔黃土、按自己的模樣造了一個人,名其為亞當。在意大利首都羅馬城的北部,有一個“國中國”梵蒂岡,西斯廷教堂就坐落于其中。教堂的大廳天頂繪有文藝復興三杰之一的米開朗基羅(Michelangelo Buonarroti, 1475—1564)以《創世記》為主題創作的六幅巨畫。其中,最為聞名遐邇、廣受贊譽的便是《創造亞當》。在這幅畫作中,有兩個主人公最為顯眼,一為亞當,二為耶和華。亞當赤裸著身體,骨節分明、肌肉健碩,無不彰顯其強健的體魄。但他那嬰兒一般的神情卻與之形成了強烈的反差:他是剛剛臨世的嬰孩,圓睜雙眼,看向父親,眼神里充滿了懵懂、無邪、好奇以及深深的孺慕之情。頭上的鬈發微卷,柔順地貼合著腦顱。仔細觀察其側臥的姿勢:一腿平伸,腳掌拇指與其他四指微微分開;一腿曲起,腳面壓在平伸的關節之下,是初生的嬰孩常常做出的姿勢。他試圖觸碰耶和華的一只手無力地垂下,而另一只手呢?為使自己觸摸到仁慈的父親——這一給予自己生命的神,他半攥拳頭、以肘撐地,盡管柔弱無力,但仍以此支撐發力。順著亞當一心想要接近的方向,很自然地便看到了耶和華:祥和的眉目中透露出慈愛卻又不失威嚴。他雙唇微啟,流露出欣慰喜悅的神情。耶和華歷經滄桑的面容、濃密的胡子以及灰白的發色,在整幅畫的人物中尤為醒目,彰顯其開天辟地、歷時久遠的資歷。他身著白色單衣,盡顯高潔。衣物遮蔽下的形體若隱若現,可看出與亞當的形體并無二致,二者身形的一致正映證了《創世記》(Genesis)中所說:“神就造著自己的形象造人,乃是照著他的形象造男造女。”耶和華的一切都是完美的,而亞當——這一人類的始祖,他的身形既是依照神的身形所造,就意味著人體結構之精妙復雜,難以言喻,此乃自然天神之杰作。耶和華在眾天使的簇擁下朝亞當飛來,伸出食指觸碰這個他所造就的、天地間最完美的生靈造物。同點石成金一般,耶和華將靈魂和權力通由手指注入亞當的身體。自此,這個原本嬌弱的孩子便能統轄萬物,為靈之長了。米開朗基羅的構圖極為巧妙:他將整幅畫分作兩塊——左下角安置亞當,右上角勾勒天神,兩部分沿矩形畫面的對角線呈對稱結構。值得注意的是:盡管亞當側臥于地,耶和華由一眾天使簇擁翱飛于天,但耶和華對亞當并非完全俯視,他與亞當幾近處于同一水平線上,卻又略高一些。這反映了文藝復興時期降格神權,宣揚人權,主張平等的進步理念。不過《創世記》中認為,亞當統轄萬物的權力仍是耶和華賦予的,神權終究還是高于人權,因此耶和華在圖中的位置仍舊略高于亞當。在色彩上,亞當以綠草山石為背景,天神們以暗紅色絲綢為背景,整個畫面則以白晝為背景。紅與綠以白晝為間隔,削弱了色調上的對比反差,最終呈現的整個畫面柔和安詳、一片靜好。

夏娃的誕生

夏娃是耶和華創造亞當不久,用亞當肋骨造的女人,用來陪伴亞當的。18世紀英國浪漫主義詩人、畫家——威廉·布萊克(William Blake,1757—1827)為夏娃的誕生創造出著名的浪漫主義畫作《亞當夏娃的創造》:靜謐的夜里,空中鉤月高懸,地上仰臥著沉睡的亞當。在亞當之上浮懸著一個長發女人,她側著腦袋,欲雙手合十,膜拜耶和華。這人正是耶和華用亞當身上的一根肋骨所造。耶和華既讓亞當守園,又恐其孤獨寂寥,便取其肋骨造一配偶陪伴他、協助他。待亞當從睡夢中覺醒,耶和華就把這人領到他跟前去。亞當自是欣喜不已,說道:“這是我骨中的骨,肉中的肉,可以稱她為女人,因為她是從男人身上取出來的。”此后,世間便有了男女這一相對的統一體。再看耶和華:他身著貼身的薄紗,身體輪廓清晰可見。腳踏團葉,直立空中。一手自然下垂,一手高舉于女人的頭頂,張開手掌,將力量從他體內,經由手臂、手掌輸出,作用在那女人身上。他施以神力,點石成金一般,將肋骨變作女人;微微頷首,神情專注,凝視著他為亞當而作的造物。在耶和華與女人身后不遠的地方,矗立著一片樹林,郁郁蔥蔥,枝繁葉茂,既是伊甸園的象征,也使整個畫面愈發充實協調。在整幅畫的布局上,上半部分是空闊的夜空,下半部分則由樹林和仰臥在草地上的亞當構成。沐浴在月光之下的三位主人公與自然背景的融合使人產生一種靜謐柔和、肅穆圣潔的感受,畫作的背后蘊含著浪漫主義畫家貼近自然,欲留給人豐富想象空間的創作理念。

逐出伊甸園

亞當、夏娃在伊甸園中的飲食作息,《創世記》中并未提及,但可想而知,這夫妻二人相依作伴,饑食園果,渴飲山澗,統轄生靈,無憂無慮,好不自在。直至一日,撒旦化身的毒蛇鉆進園子,引誘夏娃違背耶和華的旨意,竊取分辨善惡樹的果子吃。夏娃果不其然受其唆擺,犯下大過,最終的結局也在意料之中。在米開朗基羅的作品中,除了上文詳述的《創造亞當》膾炙人口,另有《原罪——逐出伊甸園》引人注目。此畫構圖巧妙,一幅畫作描繪了兩個情節:以分辨善惡樹和撒旦幻化的盤蛇為間隔,左邊是伊甸園故事的高潮——蛇誘夏娃摘食分辨善惡果;右邊是故事的結局——亞當、夏娃被逐出園。在左圖中,綠草山石、果樹繁茂,亞當夏娃仍處伊甸樂園之中。夏娃坐靠巖石,處于畫面的中心位置,突顯其是故事高潮的中心人物。只見她面露難色,眉頭緊鎖,為著好奇和欲望與父親之間的約定犯了難。但好奇心終究是戰勝了對死亡的恐懼:在撒旦蛇的慫恿下,她最終還是違背了耶和華的旨意,伸手接過了一枚撒旦遞來的分辨善惡果。幻化成蛇的撒旦則盤踞樹上,一手緊摟著樹干,身體朝夏娃所在前傾,一手殷切地遞出分辨善惡果。撒旦張著口,似在花言巧語地誘騙夏娃違背約定,違抗耶和華。夏娃身邊的亞當則呈站姿:他的雙手緊握樹干,似在用力搖晃;雙腿分開,雙膝微曲,既表現出對妻子夏娃的保護,也使得站姿更穩,更好發力,試圖要把撒旦這一惡魔從樹上搖撼下來。亞當的右手伸出一食指指著撒旦:或許是因自己無法勸誡管束夏娃不要違約,只好徒勞無功地警告叱責誘人犯罪的撒旦毒蛇。

而在畫作的右半部分,則是整個伊甸園故事的結局,也是人類在大地上辛苦勞作、繁衍生息的開端。此時畫作的背景已從民安物阜的樂園伊甸變成了空空如也的蒼莽大地。耶和華遣來的大天使基路伯對二人舉劍驅趕,步步緊逼。亞當、夏娃又是膽怯畏縮,又是心生愧悔,夏娃的表情將其內心活動表露無遺。而亞當依舊保護著夏娃,使其免受傷害,他伸出雙手,似在推擋抗拒基路伯手中的利劍。自此,人類由那無憂無慮、無病無災的伊甸樂園墮入險象環生、暗藏殺機的荒野大地,不得不運用自身的靈巧和智慧以求生存。

讀伊甸園故事就像觀看一臺戲,林堡兄弟的細密畫《逐出伊甸園》完整地展示了整個伊甸園故事。背景是以智慧樹、生命樹為中心、四周長滿各種果樹的燦爛花園;最先登場的是智慧老人耶和華,他用魔術般的道具和動作創造亞當,又創造出夏娃。赤身裸體的亞當、夏娃無拘束地在園中漫步游戲。隨著會說人話的蛇的登場,戲劇高潮到來,令亞當夏娃犯下違背耶和華意志和禁令,以致最終被逐出伊甸這個人間天堂。伊甸園故事雖短小卻精悍,富有戲劇性的一幕幕場景給人留下了深刻的印象,它是人類對自身起源的美好幻想,也為后世留下了永不湮滅的文化寶藏。