“迷惘的一代”的文化之旅

宋征 李新瑞

“迷惘的一代”是指出現于20世紀20年代的美國文學界的一批作家。雖然他們活躍的時間不長,但短短的十年里,群星薈萃的“迷惘的一代”作家們佳作頻出,為美國文學史書寫了燦爛的一頁。著名文學批評理論家特里·伊戈爾頓特別強調過文學的歷史性。歷史語境對于解讀“迷惘的一代”文學是至關重要的。20世紀20年代剛從第一次世界大戰中艱難走出,又陷入了1929年經濟大蕭條的泥沼。這一時期也被公認為是美國進入“現代社會”的第一個十年。在這期間,美國的文學青年們一方面承受了“一戰”帶來的嚴重心理創傷,另一方面,又感受到了“現代社會”帶來的“現代意識”的沖擊。“迷惘的一代”處于一個這樣的歷史轉型期,戰爭的創傷、社會的變化和經濟的起落造成了認識上的沖撞和文化上的斷裂,但也催生了一批富有反叛意識和改革欲望的新一代文化青年。他們義無反顧地踏上了批判傳統,尋找新的生活目標和價值觀念的求索之路。“迷惘的一代”作家們站在告別過去,面向未來的交匯處,在對陳腐的傳統進行評價和思考的同時,也對將來的生活做了展望和嘗試。之所以稱他們為“迷惘的一代”,是因為他們共同的兩大特征:一是在作品中表現出的失落和迷惘的心緒;二是他們對文學傳統的不屑以及對新的藝術表現形式的探求。在這樣一個特定的歷史時期和文化語境下,通過“迷惘的一代”作家們的作品,我們能夠了解這一時期青年知識分子的思想傾向、生活態度、社會觀念和道德意識。除了在歷史語境中研究“迷惘的一代”,還可以從地域的角度來了解“迷惘的一代”的成長過程。“迷惘的一代”作家們在沖破迷惘,化繭成蝶的過程中,并不是只堅守一個地方,他們的成長是經過了一個地理上的變遷最終完成的。筆者就這一有趣的現象進行歸納梳理,力求探索“迷惘的一代”作家們整個文化之旅的前因后果,并試圖分析他們是如何隨著地域上的不斷變遷,在思想、文學、文化方面逐漸走向成熟的。

“迷惘的一代”的發源地

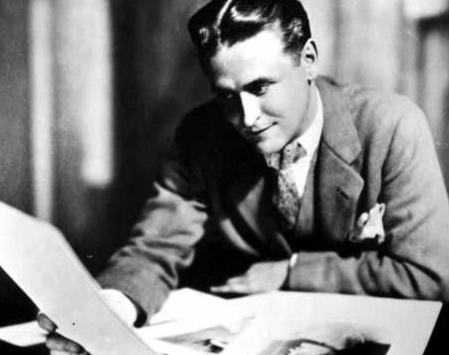

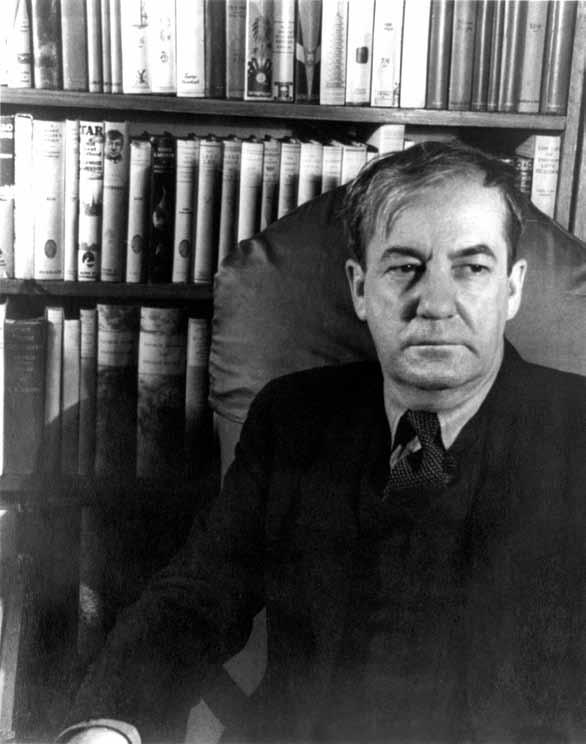

文學的繁榮和鼎盛時期往往并不出現在一個國家的太平盛世中,國泰民安和衣食無憂的生活不易激起知識分子們對社會的懷疑和批判意識,亂世反倒為他們提供了大量的素材,給了他們更多的思考和創作空間,從而形成文學創作的豐收。而文學的領軍人物也不一定來自一個國家的文化中心,而很有可能來自文化邊緣地區。“迷惘的一代”作家們大多不是來自美國的經濟和文化比較發達的東部沿海地區,而是來自相對閉塞的以農業為主的中西部。在這些地方,時代的變化與傳統觀念產生的碰撞,更易激起作家們靈感的火花。情況確實如此。很多“迷惘的一代”的杰出代表,如海明威、菲茨杰拉德、T.S.艾略特、辛克萊·劉易斯、 多斯·帕索斯等都來自美國的中西部地區。還有一些不是特別知名的作家也大多來自于此。中西部的作家們對故鄉都有一種特別的眷戀,甚至當他們后來去了東部文化中心地區之后,創作中仍然不忘對自己過去中西部生活經歷的描繪。他們將其與東部生活體驗融匯在一起,為大家展現了一幅完整的美國文化畫卷。在“迷惘的一代”作家們的筆下,中西部成為一種象征,這種象征被賦予了兩種不同的含義,既可以把它看作遠離喧囂的經濟發達地區的理想田園,又可以把它看作與時代脫節的落后保守的代表。自獨立戰爭結束后,以杰斐遜為代表的領袖們致力于將美國打造成富裕的田園社會。20世紀20年代以前,美國以鄉鎮文明為主導。中西部鄉鎮的清凈、單純、安逸、優雅的生活被視為一種理想生活,這里雖不及東部發達地區繁華,卻衣食無憂;這里的生活雖不如大城市的豐富多彩,但也情調無限;這里的人們雖然可能沒有大城市里的人那么格調高雅,但也都虔誠樸實、單純善良。鄉鎮代表的田園理想是老一輩作家們的精神寄托。20年代到來的時候,鄉鎮在青年作家的筆下逐漸演變為保守、落后、僵化和狹隘的代表。在社會經濟和意識觀念的迅速發展中,中西部代表的鄉鎮文化裹足不前,對時代的變化麻木不仁。鄉鎮安逸緩慢的生活也被青年作家們看作不思進取和缺乏理想的表現。離開中西部去東部發達地區的青年作家們似乎要擺出一副與自己熟悉的舊文化一刀兩斷的姿態,無情地揭露這里的粗俗平庸和精神貧瘠。“迷惘的一代”作家們常常通過自己的作品來控訴古板的傳統對青年人的精神桎梏,他們筆下的主人公往往是一些具有反叛精神又對新時代的變化感覺敏銳的青年人,他們為追求自由和新思想,擺脫傳統的束縛,毅然選擇離開自己土生土長的家鄉,來到東部,尋找與時代發展相適應的新生活。對以中西部為代表的傳統文化的批判中,舍伍德·安德森最為突出。在他的《俄亥俄州的瓦恩斯堡》一書中,以中西部鄉鎮為背景,塑造了一批生活在不幸之中的人們。他們被視為心理、道德和文化上的畸形人,個性早已被小鎮的文化道德環境扭曲,又沒有表達自己悲慘處境的語言能力。小說中的主人公喬治正是一個具有反叛精神的年輕人,他代表的就是新思想和新文化。他敏銳地覺察到愚昧、保守、功利、世俗的鄉鎮文化對人們的侵害,并敢于批判這種文化。最終他選擇了離開中西部,去往代表先進文化的東部發達地區。這恰恰與“迷惘的一代”青年作家們的精神和行動軌跡完全吻合。

東進

美國東部沿海地區的迅猛發展逐漸給中西部帶來了較大的沖擊。現代工業的發展將現代化大型機器引入到了中西部的農村,導致以自給自足為主的小農戶鄉村社會迅速走向瓦解。農業聯營、超級市場使鄉村的生活模式發生了耳目一新的變化。仿佛有一種無形的力量,驅使著中西部的年輕人去往東部。東部沿海發達地區像一塊充滿無窮魅力的磁石,吸引著不安于現狀的年輕人。東部地區的出版業最為發達,這里有專業的文藝批評家和大量有品位的讀者群,這里為走出西部的青年文學家提供了施展才華的大好舞臺。總之那個時代似乎有一張無形的大手,召喚著早已厭倦落后閉塞的鄉村生活的年輕人,他們希望來到更加發達、開放、先進和自由的東部沿海地區,開辟自己生活的新天地。

“迷惘的一代”青年作家們不滿家鄉小地方主義的狹隘短視,憧憬著東部更為廣闊的文化新天地。東進既可以看作是叛逃,又可以看作是求索。這種帶有雙重目的的與原文化環境的脫離,在“迷惘的一代”青年知識分子中間十分普遍。他們先是遠離原先生活的地域,然后便自然而然地卸下了原居住地給他們的文化包袱,在一片更為廣闊的新天地里,尋求新的精神歸屬。他們在這里如饑餓的嬰兒般貪婪地汲取著各種先進思想和文化的營養,達爾文、尼采、斯賓塞、馬克思、王爾德、蕭伯納和易卜生等都赫然被列在他們的書單中。來到東部的青年作家們,大膽地在其作品中批判家鄉生活的粗俗平庸和精神貧瘠。他們惟妙惟肖地勾畫出代表“清教主義”傳統的中產階級的丑惡臉譜:道德偽善、保守自大、單調呆板、缺乏個性,為追求利益不擇手段,幾乎沒有藝術和文化品位。

格林尼治村

20世紀初,以“迷惘的一代”為代表的大批文化青年高喊反傳統文化的口號,聚集到位于紐約市郊的格林尼治村(Greenwich Village)。其實格林尼治村并非鄉下的村莊,它位于紐約第五大道和西十四街交匯處,這是一個由小公寓房和陳舊的店鋪組成的區域。這一地區雖然街道狹小,房屋破舊,和整個現代化的紐約大城市的形象格格不入。但這里因為遠離市中心,從而也免于城市喧囂的侵擾。另外,格林尼治村里低廉的房租也使經濟拮據的文化青年們不用為自己干癟的錢包過于憂慮。他們在這里,遠離快節奏的機器化時代的大城市,可以過著隨心所欲、無拘無束的生活。他們在這里進行藝術創作,和一群志同道合的同齡人一起談論文學和藝術,各種反傳統文化思潮和各種激進的新思想在這里匯聚,“迷惘的一代”文化青年高舉反傳統的大旗,將格林尼治村打造成了青年作家、藝術家的理想家園。“一戰”后,這里已經變成了赫赫有名的文化另類的大本營。聚集于此的青年文學藝術家們,常常被人們稱之為 “波西民”。“波西民”原指居住在歐洲中部的波西米亞的吉卜賽人,他們常年過著流浪生活。后來對這一名詞又進行了重新闡釋,多指那些行為前衛、思想叛逆、桀驁不馴的青年文藝家們。來到格林尼治村安營扎寨的青年知識分子們也的確具備這一名詞賦予的特征。他們往往沒有正式的工作,打扮前衛,服飾怪異,生活放蕩,嗜酒如命,不拘小節,崇尚性開放觀念。1920年初,達達主義從歐洲傳來,在美國一出現,便很快在格林尼治村建立了基地。達達主義者是“波西民”中的極端分子,認為人與人之間無法形成交流,否定道德,否定社會,否定感情。達達主義在格林尼治村的生命很短暫,1924年基本就銷聲匿跡了,但他們創造的效應卻轟動一時。個性鮮明的“格林尼治村民們”對舊傳統發起攻擊,他們拿起的武器就是藝術。藝術要求個性的解放,要求破除傳統的條條框框。而舊傳統則抵觸一切華而不實的東西,藝術首當其沖成為目標。青年藝術家和作家們義無反顧地以藝術為名向舊思想、舊傳統、舊的生活方式發起全力猛攻。但在擺出一副與舊傳統一刀兩斷的決裂態度的同時,他們的批判也表現出了某種程度的隨意性。他們并沒有冷靜耐心地對傳統文化進行客觀分析,也沒有打算對傳統文化本著揚棄的態度區別對待,盲目地對舊的東西全盤否定,凡是傳統的、權威的、既定的就一棒打死,一概否定。他們像一群正值青春期的青少年,對一切新思想、新觀念不加抉擇地吸收,對一切舊的東西也不加分辨地嗤之以鼻。在反叛的道路上常常表現得矯枉過正、用力過猛。但盡管他們的批判帶有一些隨意性和盲目性,格林尼治村的青年人們始終是新思想和新文化的代表,并產生了深遠的影響。

“一戰”過后,由于城市的大規模規劃,便利的交通將格林尼治村和紐約區融為一體。格林尼治村不能在地理位置上與繁華的紐約區隔絕了。另外,出于文化獵奇等目的的游客紛至沓來,格林尼治村逐漸成為旅游景點,這讓身居于此的青年藝術家和文學家們感到自己崇尚的自由個性的生活方式受到嚴重干擾,并且在成為大都市的一部分和旅游景點之后,這里的生活成本也大大提高。20年代初,美國政府又掀起了對“共產主義分子”的清掃活動。反叛意識強烈的青年知識分子們成為政府的眼中釘,在嚴密監視下,生活和創作都受到很多束縛,崇尚自由的“迷惘的一代”自然難以忍受。在這種情況下,一個地方赫然出現在“迷惘的一代”知識青年面前,那就是被稱為流亡者之都的巴黎左岸,這個地方與格林尼治村有著異曲同工之妙,是延續原來的生活方式的最佳去處。

巴黎左岸

“一戰”之后,法郎經歷了一段時期的大幅貶值,從戰后1美元兌換約8法郎到1926年1美元兌換約36法郎。匯率的急劇變化為錢包干癟的“迷惘的一代”青年知識分子們旅歐之行敞開了大門。美元兌換法郎最多之時便是美國青年知識分子旅居法國的最高潮。加之左岸和格林尼治村一樣,遍布價格低廉的小旅館和公寓房。這些都為他們在這里過著旅居的生活提供了良好的物質基礎,甚至可以過上比在美國家鄉更好的生活。

作為大英帝國的原殖民地,美國在文化上一直還保持著對宗主國的依賴。美國文學也曾被認為只是英國文學的一個分支罷了。但“一戰”后,美國在經濟和政治上的崛起也喚起了美國知識分子尋求文化獨立的渴望。他們急于擺脫原殖民統治者的文化束縛,所以堅決地站在舊傳統、舊思想、舊文化的對立面。但美國新文化還是一棵稚嫩的小樹,踢開舊文化的同時,也需要其他更加強大的文化的滋養。所以此時的法國文化迅速進入了他們的視野。即使在“一戰”期間,巴黎也保持著文化中心的地位,在這里大家還是可以和往常一樣逛逛書店,看看展覽,聽聽音樂會。仿佛緊鄰戰線的巴黎并未受到戰爭的侵擾,仍然自顧自地散發著文化濃郁的迷人魅力。到了20年代,巴黎左岸更加鞏固了自己世界文化中心的地位,成為文化、思想、藝術創作最為活躍的地方。它的一個最大亮點是能夠對各種文化保持一種開放的態度,以一種兼容并包的姿態擁抱來自世界上各種思想、觀念、哲學、文學、藝術。一時間,現代主義、立體主義、達達主義、未來主義、超現實主義等新流派紛至沓來,各種新文化在這里交匯、碰撞、擦出絢麗的火花。左岸自然成為正在尋求文化獨立的“迷惘的一代”作家們最好的去處,在這里他們堅信能夠在肥沃的文化土壤滋養下實現他們的文學理想。自建國之后,美國文化就分成兩大派:一是以實用主義為代表的大眾文化,二是以超驗主義為代表的精英文化。“迷惘的一代”是精英文化的典型代表。但“一戰”后,美國從戰爭中積累了財富,國家經濟呈現飛速發展的態勢。加上物質豐盈帶來的消費理念的變化,人們普遍將腰纏萬貫的百萬富翁視為自己美國夢實現的目標。在這種價值觀念的引導下,實用主義的大眾文化逐漸占了上風,成為主流。“迷惘的一代”作家們普遍感到自己崇尚的文化思想在美國岌岌可危,加之厭棄了美國整體上缺少文化品位、只追求物質享受、漠視精神生活的世風,所以紛紛踏上了去往巴黎左岸的文化移民之路。

在巴黎左岸提供這樣合適的文學藝術生長的環境下,“迷惘的一代”作家們在文化成長之路上高歌猛進。他們開辦各種各樣的沙龍、小雜志社。他們將巴黎左岸的咖啡館作為進行文學創作的前沿陣地。在那里,作家們交流創作心得,互相啟發,不時迸發出創作的靈感;在那里,出版社和雜志社的編輯們尋找有才華的作者,看稿約稿,總有驚喜被發現。在這種崇尚實驗創新、包容不同思想的文化氛圍下,眾多文學杰作陸續誕生,其中有詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》、海明威的《我們的時代》、希爾達·杜立特爾的《再創作》、卡洛斯·威廉斯的《偉大的美國小說》、斯泰因的《美國人的造就》等等。“迷惘的一代” 作家們在巴黎緩慢的生活節奏下,可以冷靜地審視和思考自己周圍的一切事物。即使身在異鄉,也沒有忘記關注自己的祖國,反而因為距離拉遠了,他們才能更客觀冷靜地對美國社會文化進行批判。他們用自己的文字充分表達著自己這一代的心聲。在這里,他們豐富了經歷,拓展了視野,取得了更為卓越的文學成就。可以說巴黎之行對“迷惘的一代”的成長尤為重要,他們是在這里逐漸成熟,最終完成文化獨立的華麗蛻變的。