老年壓瘡高危病人臥減壓床墊翻身間隔時間的循證實踐

據聯合國預測,2050年我國老年人占比將超過35.1%。老年人普遍存在活動障礙、營養不良和長期臥床等壓瘡高危因素[1]。壓瘡也稱壓力性損傷,是指發生在皮膚和(或)皮下軟組織的局限性損傷[2]。壓瘡容易并發多種問題,使住院時間延長3~5倍[1]。減壓和定時翻身是預防壓瘡的基本措施,其中減壓主要通過減壓床墊實現,定時翻身則一般為每間隔2 h翻一次身,但近年來有研究認為使用減壓床墊后翻身間隔時間可適當延長,目前可見報道的有3 h、4 h甚至6 h等多種觀點,尚無統一結論,且相關研究質量參差不齊,翻身的間隔時間亟需循證護理支持。Johns Hopkins循證護理實踐模式不僅開發了針對各種研究類型的評估工具,而且提供了證據轉化的策略[3]。因此,本研究遵循Johns Hopkins循證實踐模式,對壓瘡高危病人臥減壓床墊的翻身間隔時間進行循證實踐,旨在遴選出最佳建議,以減少壓瘡發生,合理利用現有衛生資源,提高護理質量。

1 資料與方法

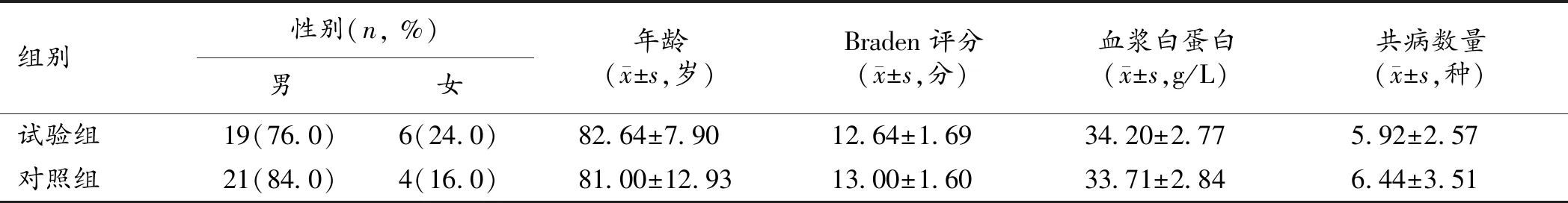

1.1 一般資料 選取南京醫科大學第一附屬醫院老年神經內科住院的壓瘡高危病人50例,年齡60~96歲。納入標準:(1)住院時間≥48 h;(2)年齡≥60歲;(3) Braden評分≤16分且尚未發生壓瘡;(4)使用減壓床墊;(5)自愿參與本研究并簽署知情同意書。排除標準:(1)能自行翻身;(2)血漿白蛋白<30 g/L;(3)已有皮膚損傷;(4)干預不足7 d。終止標準:(1)出現壓瘡;(2)病情加重需緊急搶救;(3)死亡。選取入院時間為2018年3~4月的病人為對照組(25例),5~6月入院的病人為試驗組(25例)。

1.2 方法

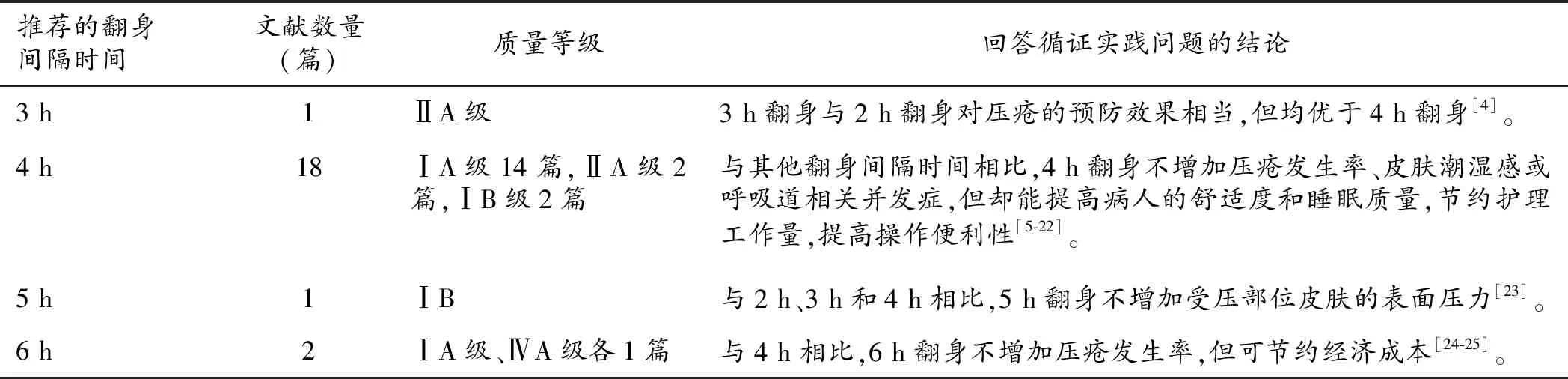

1.2.1 證據評價與綜合:檢索Cochrane循證醫學數據庫、澳大利亞JBI循證衛生保健數據庫、美國國立指南數據庫、Pubmed、CINAHL、Annual Review、Springer、中國生物醫學文獻數據庫、中國期刊全文數據庫、萬方數據庫、維普數據庫等。中文檢索詞:壓瘡/壓力性損傷/壓力性潰瘍/褥瘡、翻身/翻身頻率/翻身間隔時間;英文檢索詞:pressure ulcer/pressure sore/bed sore/pressure injury/decubitus ulcer、turn/reposition/repositioning intervals/repositioning schedules/repositioning frequency/weight shifts/turn hours/repositioning hours。文獻納入標準:(1)近5年的原始研究、綜述和相關實踐指南;(2)中文或英文出版。排除標準:(1)研究對象為已患壓瘡的病人;(2)動物實驗。根據Johns Hopkins模式的《證據級別與質量指南》、《研究型證據評估工具表》、《非研究型證據評估工具表》、《單項證據總結工具》和《證據綜合及建議表》等工具評定文獻,最終納入中英文文獻共22篇(見表1)。基于對證據的整體評價與綜合分析,推薦4 h翻身的文獻數量最多且質量等級較高,因此最佳證據總結為:對于臥減壓床墊的老年壓瘡高危病人而言,翻身間隔時間可延長為4 h。

表1 證據綜合評定結果

1.2.2 試驗方法:2組病人均使用YQ-P系列噴氣式減壓床墊(上海三和公司研發生產),對照組的翻身間隔時間為2 h,試驗組的翻身間隔時間為4 h,連續試驗7 d。每次翻身時記錄翻身花費的時間、病人體位和受壓部位的皮膚情況。試驗結束后計算2組病人的壓瘡發生率和壓瘡前期癥狀發生率,并采用工時測量法統計護理工作量,采用自制調查表調查2組病人對試驗期間翻身間隔時間的滿意度,分為“非常不滿意”、“不滿意”、“滿意”和“非常滿意”,滿意率=(非常滿意例數+基本滿意例數)/該組總例數×100%。

2 結果

2.1 病人的一般情況 2組病人的疾病類型包括腦出血、腦梗死、肺部感染、老年癡呆等。試驗組與對照組的性別、年齡、Braden評分、血漿白蛋白和共病數量等指標的差異均無統計學意義。見表2。

表2 2組病人的一般情況比較(n=25)

2.2 壓瘡發生情況 2組病人均未出現壓瘡;試驗組出現3例(12.00%)壓瘡前期癥狀,對照組出現1例(4.00%)壓瘡前期癥狀,2組差異無統計學意義(χ2=0.272,P=0.602)。

2.3 護理工作量 試驗組和對照組每例病人每次翻身時長差異無統計學意義(P=0.263),試驗組每天護理工作量和總護理工作量顯著低于對照組(P<0.01)。見表3。

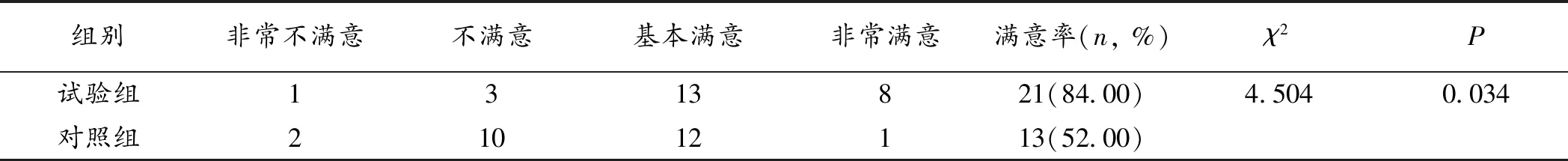

2.4 病人對翻身的滿意率 試驗組和對照組對翻身間隔時間的滿意率分別為84.00%(17/25)和52.00%(13/25),差異有統計學意義(P=0.034)。見表4。

表3 2組病人的翻身護理工作量

表4 2組病人對翻身的滿意率比較(n,n=25)

3 討論

3.1 間隔4 h翻身不增加臥減壓床墊病人的壓瘡發生率 本研究結果顯示,與每隔2 h翻身相比,4 h翻身并不會增加壓瘡發生率,這與張曉輝[7]的研究結果一致。謝曉寧等[14]采用紅外測溫儀檢測病人受壓部位的皮膚溫度,發現間隔2 h、3 h和4 h翻身對使用氣墊床的老年病人受壓部位皮膚溫度沒有影響(P>0.05)。原因可能為當組織受壓時間≥2 h時,引起細胞損傷的壓力閾值并不隨著時間延長而出現明顯變化,此時壓瘡的主要影響因素為壓力的大小而非時間[26]。因此與2 h翻身相比,4 h翻身并不會增加壓瘡發生率。此外,減壓床墊的應用也降低了壓瘡發生的風險,其作用原理是使皮膚避免潮濕而滋生細菌,同時分散身體壓力,從而達到減壓效果[27]。

3.2 間隔4 h翻身可減少護理工作量 本研究顯示, 4 h翻身組比2 h翻身每例病人每天可節省護理工作量40 min,25例病人則每天可節省16.67 h,一年可節省6083.33 h,相當于760.42個工作日。Paulden等[15]的研究也顯示,若將翻身間隔時間由2 h改為4 h,每例病人每天可節約護理工作量51.4 min。壓瘡高危病人大都病情危重,身上可能帶有多種管道甚至約束帶,床旁儀器多,護士翻身時往往需耗費大量時間和精力。將翻身間隔時間由2 h延長至4 h,可使護理工作量減少一半。

3.3 間隔4 h翻身可提高病人的滿意度 本研究采用滿意率評價病人的主觀感受,結果顯示4 h翻身組病人的滿意率顯著高于2 h翻身組。張玉紅等[11]的Meta分析結果顯示,盡管4 h翻身的病人較2 h翻身病人的疼痛沒有減輕(P=0.38),但其舒適度得以提高(P=0.03)。壓瘡高危病人多數伴有骨折、手術切口和各種管道,在翻身過程中易引起病人疼痛、腦疝、導管移位等問題[28]。此外,夜間頻繁翻身還會影響病人休息,不利于疾病康復,甚至引起病人及家屬的強烈不滿,引發護患沖突。因此,將翻身間隔時間延長至4 h可減輕病人不適,提高病人滿意度。

此文通過Johns Hopkins循證實踐模式的應用,證實了對于臥減壓床墊的老年壓瘡高危病人而言,相比每間隔2 h翻身,4 h翻身1次不增加壓瘡的發生風險,而且能減少護理工作量,提高病人的滿意度。但該循證護理實踐納入的病人例數較少,今后可開展大樣本、多中心的隨機對照試驗,并長期監測干預效果,評價院內不良事件發生率、病人情緒和經濟學等指標,還可針對不同群體采取不同的翻身策略,將預防壓瘡的最佳翻身間隔時間細化,形成一套完整的翻身標準體系,為臨床護士提供參考,以有效預防壓瘡,減輕病人痛苦,提升護理質量。