元素周期表背后的女科學家

編譯 舒愉棉

為了尋找元素周期表中缺失的元素,德國化學家伊達·諾達克(Ida Noddack)離開工業界投身相關研究,并最終成為錸的共同發現者

你數十種元素規整到一張周期表,這不僅僅是某個時間點某個科學家的研究故事,而是自1869年俄國科學家門捷列夫(Dmitri Mendeleev)提出元素周期表框架后,一代代科學家前赴后繼投入到元素分類、預測、對新發現物質的特性闡述等工作的努力結果。在19世紀中葉,稀有氣體、放射性、同位素、亞原子粒子和量子力學都還屬于未知事物。

本文將聚焦那些顛覆我們對化學元素認知的女科學家們。最著名的女科學家莫過于因對放射性的研究以及釙和鐳的發現而兩次獲得諾貝爾獎的居里夫人(瑪麗·居里,Marie Curie),而其他女科學家的故事則鮮為人知,這些科研貢獻背后的辛勤付出和科學家的堅持不懈、勤奮不息亦鮮有人賞識。

證明一個新元素的發現是艱難的。第一步就是要尋找到與眾不同并且無法被歸結到任何已有元素的化學或物理特性,例如無法解釋的放射性射線發射或者光譜線。第二步則是需要對該元素或者它的化合物進行提煉,并且要獲得足夠多的量來用以稱重、檢測和令其他科學家信服。

尋蹤覓跡

1897年,居里夫人開始攻讀博士學位,當時她的研究方向并非是尋找新化學元素,而是鈾射線研究。她想要對放射性進行研究,而這一現象剛由亨利·貝克雷爾(Henri Becquerel )在1896年發現。居里夫人發現一種名為瀝青鈾礦的礦石所具有的強烈放射性無法簡單地用鈾的存在來加以解釋,為此她懷疑有其他元素存在,并邀請她的丈夫皮埃爾加入到這一研究工作中來。

1898年,他們鑒定出了鐳和釙這兩種新元素的光譜線,然而接下來卻用了三年多的時間對幾十噸礦石進行研磨、溶解、煮沸、過濾和結晶,才獲得0.1克的鐳化合物(他們對釙也采用了同樣的辦法,但是因為釙的半衰期很短,因此整個過程困難得多)。隨之而來的便是諾貝爾獎:第一次由居里夫婦和貝克雷爾分享(1903年因發現放射性),第二次由居里夫人獨自獲得(1911年因發現釙和鐳以及對鐳進行提取和研究)。

將新發現的元素放入元素周期表中對應的位置需要確定該元素的原子量和化學性質。舉個例子來說,鐳在很多方面的特性都和鋇相似,而鐳的原子量大于鋇,因此鐳在元素周期表內的位置應與鋇同族并且在鋇之后。原子量的確定依賴于元素純化提取物的獲取,因此這一工作在當時具有相當難度。

具有相近重量和相似特性的元素極難分離。也許是出于對門捷列夫遺志的繼承,在門捷列夫提出元素周期表框架不久,俄羅斯化學家尤利婭·萊蒙托娃(Julia Lermontova)就開始這一挑戰性工作,對鉑族金屬(包括釕、銠、鈀、鋨、銥和鉑)分離操作進行完善,這樣的分離操作是將其按序排列的前提。據我們所知,萊蒙托娃開展這一工作的唯一依據來自于門捷列夫的記錄以及他們之間的通信。萊蒙托娃在德國海德堡研習化學,師從羅伯特·本森(Robert Bunsen,在1860年,利用共同發明的光譜儀,與古斯塔夫·基爾霍夫共同發現了銫和銣),在1874年獲化學博士學位,是首位在德國獲得化學博士學位的女性。

確定原子量對于研究放射性衰變系列和區別新元素與同位素(已存元素的未知版本)也極為關鍵。這同樣也解釋了為什么看上去發現了許多新元素,但實際上在元素周期表內只有少量空缺位置沒有填上。盡管英國化學家弗雷德里克·索迪(Frederick Soddy)在1913年就提出了同位素(isotope,在希臘語中意為“同一位置”)的概念,“同位素”這一專有名詞卻是在一個晚宴上由物理學家瑪格麗特·陶徳(Margaret Todd)提出。

同位素的實驗證據很快被波蘭籍猶太裔化學家斯特凡妮·霍羅維茨(Stefanie Horovitz)找到。就職于維也納鐳研究所的她指出:像鉛這類常見的化學元素也有不同的原子量,而其原子量取決于該原子來自于鈾還是釷的放射衰變。

另一個研究問題則是極為奇妙的鐳的“射氣”現象。到底“鐳射氣”是粒子還是氣體?這一問題由就讀于蒙特利爾麥吉爾大學的加拿大物理學研究生哈麗特·布魯克斯(Harriet Brooks)與其導師歐內斯特·盧瑟福(Ernest Rutherford)共同進行了解答。1901年,布魯克斯和盧瑟福證明鐳射氣會像重氣一樣擴散,因此提供了放射性衰變可能會產生新元素的一手證據。1907年, 威廉·萊姆塞(William Ramsay)提出鐳射氣這一氣體屬于氦族元素(現亦稱為稀有氣體),而該元素在后來被命名為氡。

1902年,盧瑟福和索迪發布了關于放射性衰變理論,即原子自發性衰變會在釋放射線的同時變成新原子。盧瑟福在1908年因其研究發現被授予了諾貝爾化學獎,而布魯克斯對氡研究的貢獻是盧瑟福研究發現的首要也是最關鍵的一環,但她卻并未得到應得的榮譽。盡管第一篇發表的論文是由布魯克斯和盧瑟福共同署名,但接下來發表在《自然》雜志上的論文卻只有盧瑟福的名字,這篇論文僅在致謝處提到了布魯克斯對他的協助。作為一名女性科研工作者,布魯克斯發現她很難獲得長期任用(尤其結婚之后)并且很難開展穩定延續的科研工作。

深入探索

對原子核的物理特性的理解隨著研究逐步深入。1917年到1918年間,物理學家莉澤·邁特納(Lise Meitner)和化學家奧托·哈恩(Otto Hahn)在柏林發現了第91號元素鏷。邁特納是奧地利人,在獲得博士學位后為了獲得更好的職業發展而前往德國。1907年,她被柏林大學化學學院錄取,成為哈恩的無薪合作研究者,并且不得不在地下室里開展工作,那個時候女性是不可以拋頭露面的。1913年,隨著哈恩跳槽到位于柏林-達赫萊姆的威廉皇帝化學研究所(Kaiser-Wilhelm Institute for Chemistry), 邁特納也被提拔為研究所的“研究員”。

哈恩和邁特納在放射性衰變系列中尋找錒的“母體物質”時發現的鏷。鑒于同時期有許多競爭者與他們一起尋找新元素,因此誰是鏷的首位發現者的爭議紛至沓來。因為哈恩和邁特納相較于他們的競爭者收集到的鏷更多、對鏷的特性鑒定也更完整,因此這一對搭檔最終成為公認的首位發現者。

特凡妮·霍羅維茨,波蘭籍猶太裔化學家,在1914年提出同位素存在的實驗證據,當時她正就職于維也納鐳研究所

另一元素:第75號元素錸則是在1925年柏林由德國化學家伊達·諾達克(Ida Noddack)及其丈夫沃爾特·諾達克(Walter Noddack)與西門子-哈爾斯克電子工程公司(后合并入西門子公司)任職的奧拓·伯格(Otto Berg)合作下共同發現的。伊達·諾達克(婚前名為伊達·塔克)是一名化學工程師,為了尋找元素周期表內缺失的元素她離開了工業界,在1925年從柏林德國帝國物理技術研究所(Physikalisch-Technische Reichsanstalt)的無薪客座研究員開始做起,而那時候沃爾特是她所在的化學實驗室的科研帶頭人。諾達克夫婦克服種種困難最終提煉出了能達到可以稱重的數量的錸,并以萊茵河命名這一元素為錸。錸是地球上極為稀缺的元素之一,并且不具備放射性。

諾達克夫婦同時還聲稱尋找到了第43號元素,并以如今隸屬波蘭馬蘇里亞區為之命名為“鎷”,但他們從未成功獲得到該元素的光譜線,也未能將其提煉出來。事實上,利用“濕化學”技術來提煉這一元素是徒勞的。直到1937年,科學家利用人工方法才獲得第43號元素,這是世界上首個由人工方法制得的元素,被命名為“锝”。

居里夫人在科學研究工作中的貢獻獲得了大眾認可,并且在丈夫皮埃爾去世后,她接替了他在巴黎大學的職位,而伊達·諾達克則與她不同,伊達一生中的大部分時間都是作為她丈夫實驗室里的“外來者”開展工作,這也是為什么當她在1934年提出原子核可以分裂(如今我們稱之為裂變的核反應形式)這一理論時并未受到科學界重視的原因之一。

1932年中子的發現和1934年人工放射性的發現開啟了新的研究方向:在實驗室中通過用粒子轟擊原子來人工制造元素。1934年,物理學家恩里科·費米(Enrico Fermi)和他在羅馬大學的合作研究者宣布他們通過用中子轟擊鈾制造出了第93號和94號元素。伊達·諾達克在《德國應用化學》(Angewandte Chemie)上刊登出的論文中指出,費米并沒有完成對“這一過程里沒有產生其他化學元素(包括更輕的元素)”的證明。她在論文中提到:“可想而知,原子核分裂之后會變成若干大碎片。”但當時的物理學家忽略了她的意見。

瑪格麗特·佩里(左):鈁的發現者,與同事索尼婭·科特勒(Sonia Cotelle)合影,攝于1930年巴黎鐳研究所

接下來在1938年,邁特納和哈恩發現費米在他的實驗中制造出的元素之一是鋇,而鈾原子核的確發生了分裂。那時正值第二次世界大戰爆發前夕,作為猶太人的邁特納不得不逃到瑞典去。盡管邁特納的計算說服了哈恩原子核發生了分裂這一事實,哈恩在1939年發表這一結論的論文中卻并沒有署上邁特納的姓名,也沒有在1945年接受1944年諾貝爾化學獎時對此進行更正。

這些女性先驅者大多數都會與男性研究者一起合作,因此很難將她們的貢獻與她們的合作者區別開來。瑪格麗特·佩里(Marguerite Perey)則是特例:這位女性法國物理學家是公認的在1939年獨立發現第87號元素鈁的第一人。佩里在19歲的時候就作為實驗室技術員加入到居里夫人在巴黎的研究所,并接受伊雷娜·約里奧-居里(I rè ne Joliot-Curie)和安德魯·德比埃納(And ré Debierne)的指導。伊雷娜和安德魯分別提出要佩里提供在鑒定同位素錒-227半衰期的準確數據,而半衰期的確定是鑒定新元素極為精確的技術手段。因為對于佩里當時到底為誰工作這一點上,二者無法達成一致,因此誰也沒辦法聲稱自己在這一發現中占有一席之位。佩里在此之后成為斯特拉斯堡大學核化學學院的領頭人,并且在1962年成為法國科學院首位入選的女性成員——雖然只是通訊會員而非正式會員。(盡管沒有任何規定不允許女性入會,第一名女性正式會員誕生的時間卻是1979年。)

鈁是最后一個在自然界中發現的元素。如今,類似的發現需要擁有粒子加速器和具備豐厚預算的大型科研團隊才能完成。而化學元素的含義也從最初門捷列夫提出的穩定不可轉換的物質這一概念轉變為涵蓋僅能存在數毫秒的同位素系列。

利用這些技術,美國化學家達蓮娜·霍夫曼(Darleane Hoffman)在20世紀70年代做出了具有劃時代的貢獻。她證明了同位素鐵-257能夠自發性地持續分裂——而不僅僅是在用中子轟擊之后。這位史上首位美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室的女性科研部門帶頭人還在自然界中發現了钚-244,并且培養了一代又一代女科學家,其中包括現任美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室重元素課題(及若干其他課題)首席研究員、曾參與發現六種新元素(第113號至118號元素)的唐·肖內西(Dawn Shaughnessy)。

元素應用

還有更多女科學家拓展了我們對元素的認知,自法國化學家亨利·莫伊桑(Henri Moissan)于1886年提煉了氟之后,一組女科學家(其中較為知名的有卡門·布魯格·羅姆(Carmen Brugger Roman í)和崔妮緹·薩利納斯·費雷爾(Trinidad Salinas Ferrer) 在20世紀20年代到30年代早期與馬德里大學的胡塞·卡薩雷斯·吉爾(Jos é Casares Gil)合作研究氟對于健康的影響和在礦泉水中的存在情況。當這組女科學家因為1936年到1939年西班牙內戰不得不放棄這一研究時,她們的研究成果最終淪為卡薩雷斯的參考文獻。

化學家瑞莎·克拉克·金(Reatha Clark King)則是首位任職于美國國家標準局的女性非裔美國科學家。20世紀60年代,她對氟、氧和氫的氣體混合物的燃燒特性進行研究,并發現氟的高反應活性使其具備了成為火箭推進劑的潛力。而有的混合物因其爆炸性而需要極為精準的參數和操作技術,瑞莎對此進行了完善設計并最終被美國宇航局采用。

20世紀10年代,美國物理學家和科學家愛麗絲·漢密爾頓(Alice Hamilton)證明了鉛的毒性及其對公眾和金屬業從業工人的危害。她強迫保險公司和制造商采取相關安全措施并且對那些已經受到影響的工人進行賠償,并組織了社會活動來幫助大眾認識從事與重金屬(例如汞)有關行業所帶來的職業病。在1919年她成為首位獲得哈佛大學教職的女科學家,早在1925年她就公開反對在汽油中引入鉛的使用。

日裔美國技術員前田敏子(Toshiko‘Tosh’ Mayeda)在20世紀50年代掌握了氧的放射性同位素的測量方法,因此她在芝加哥大學哈羅德·尤里(Harold C. Urey)實驗室洗實驗器皿沒多久就被調任掌管質譜儀。她協助測量了從貝殼化石中氧同位素的比例并據此對史前海洋溫度進行推測,后來又將這一方法拓展使用到了隕石研究上去。

和所有日裔美國人一樣,敏子在1941年12月7日珍珠港事件爆發后被送往了拘留營,并且面對種種歧視。因為僅持有化學學士學位,她本來只會成為眾多默默無聞做出重大貢獻卻為人忽略的女技術員之一,然而幸運的是敏子遇到了十分支持她的上級,而她的名字與那些博士和教授們的名字一起出現在了相關論文發表的同一位置。

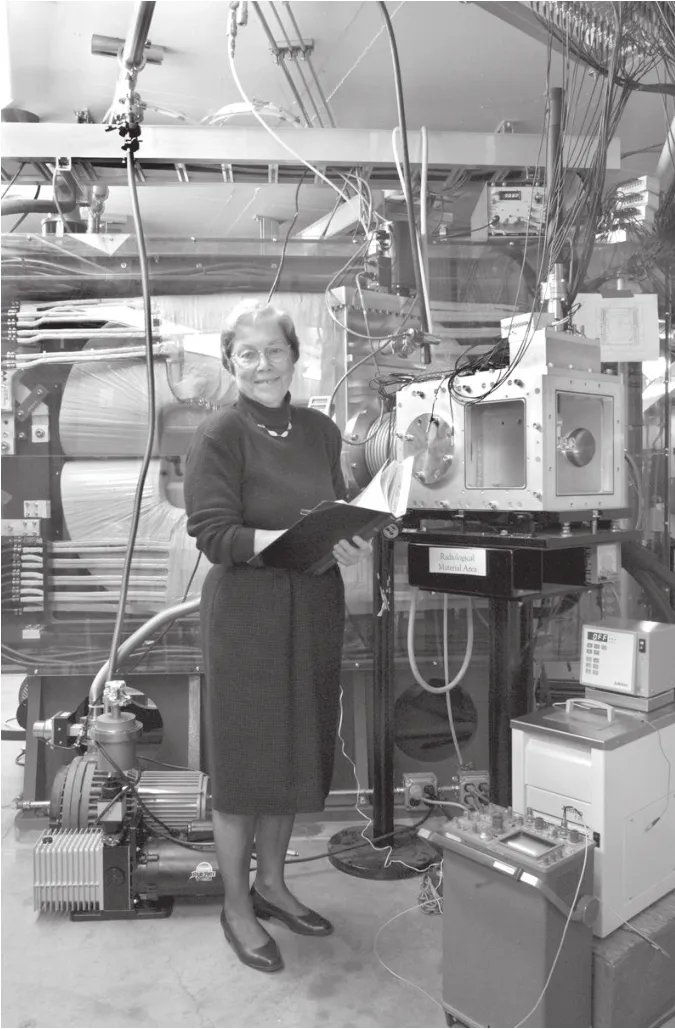

1979年,美國化學家達蓮娜·霍夫曼(Darleane Hoffman)成為美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室首位女性科研部門帶頭人

全面圖景

正如這些科學發現一樣,將這些女科學家的故事從幕后帶到臺前需要大量的團隊合作,這包括了來自吉澤拉·博克(Gisela Boeck)、約翰·哈德森(John Hudson)、克萊爾·莫瑞(Claire Murray)、杰西卡·韋德(Jessica Wade)、瑪麗·馬克·奧克布洛姆(Mary Mark Ockerbloom)、馬雷琳·雷納-坎汗(Marelene Rayner-Canham)、杰弗里·雷納-坎汗(Geoffrey Rayner-Canham)、哈維爾·羅凱(Xavier Roqué)、馬特·辛德爾(Matt Shindell)和伊格納西奧·蘇埃-馬塔利亞納(Ignacio Suay-Matallana)的貢獻。

追蹤化學史上女性的足跡給我們展示了上至著名實驗室的科研帶頭人、下至無薪助理和技術員的所有人投身科學發現的全面圖景。這些故事讓更多人了解化學元素周期表是如何通過個人的努力和廣泛合作在過去逐步形成、在未來逐步完善,這在化學元素周期表問世150周年來臨之際具有非凡意義。

資料來源 Nature