作為文化技術的媒介: 從書寫平面到數字接口

西皮爾·克萊默爾 翻譯: 吳余勁, 葉 倩, 吳璟薇; 校譯: 袁 程

一

媒介創造了它們所傳播的東西。馬歇爾·麥克盧漢(Marshall McLuhan)的“媒介即訊息”,弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)的“只有帶開關的才是最重要的”①,以及雅克·德里達(Jacques Derrida)的“文本之外皆為無物” ,或多或少地為理解媒介作為社會與文化生活的能動主體鋪平了道路。媒介建構并組成了它們所呈現之物,這是在20世紀后20年期間(媒介)理論運動的基本思想。媒介也因此被允許作為人文學科智識工作(intellectual work)的合法對象——雖然各種理論對媒介如何獲得自治權力并作為終極基礎之一這些問題爭議很大,但是我仍愿意把媒介理論中這一運動的支持者并置在一起,并將這種媒介向一種文化上的準能動主體(quasi-autonomous cultural agency)的轉變稱為“媒介基要主義”(media fundamentalism)。

媒介基要主義將自身闡釋為對于人類主體最高權威的一種批判;雖然如此,它還是延續了人類優先自我形象的傳統,將人類理解為“造物者”(homofaber)和“創造人”(homo generator)。其中的原因在于,在尼采主義者和后結構主義者(福柯)對人類主體概念的瓦解之后,那種建構性力量和類似的自治主體性又因為媒介而被重新拾起。媒介文化權力的核心包含著在媒介中介過程中所生產、配置并生成的信息,而其中隱含的一個后果便是:(信息)流通、分配與傳播過程中的具有創造性的重要程度被低估了。

接下來要考慮的問題是:當不遵循媒介基要主義時,媒介的塑造與建構力能否能從理論上進行建構,并用合理的論據加以保障。

二

為尋找一種媒介哲學來摒棄媒介自主化的原則,我將會介紹一種被稱為“信使模型”(messenger model)的媒介性(mediality)模型。它的原初狀態涉及具有他異性的兩方,或者兩個場域(fields),或者世界(worlds),而在這二者之間存在一個第三個存在,它的角色和功能就是在被分離的二者之間建立聯系。媒介因此產生于第三個存在(constellation of a thirdness),然而社會理論和西方哲學常常將二元對立關系作為基礎框架,如“言者與聽者”“傳者與受者”和“主體與客體”。盡管如此,媒介中介關系——從媒介理論的角度來看——并不是二元對立的關系,而是三元關系。“媒介性的信使模型”的特征是:媒介不再被理解為自主性的(autonomous),而是他律性的(heteronomous)。信使的視角強調媒介對來自外部約束的服從,信使總是用他者的聲音說話。

首先要澄清的是,在這里使用“信使”這一術語并不是試圖把媒介擬人化。信使功能極易被符號和/或技術手段所取代。唯一重要的是,媒介的根本目的在于連通彼此無法溝通的他異性世界。信使功能常常被定義為在毫無關聯的事物之間建立或擴展交流。然而,如果媒介的角色是連接和傳遞,那么媒介的中介性應該不僅僅被理解為建立交流的過程,還必須被理解為一種 “使其能夠被感知”(wahrnehmbarmachen)的過程。媒介賦予傳播一種使隱藏的東西可見、使不在場的東西在場的能力。媒介基本的、首要的能力不是表征(representation),而是呈現(presentation),從而使某些東西能被看到。這里之所以強化感知能力的關鍵作用,是因為一個信使并不會依照言語行為理論(speech act theory)中所描述的那樣去說話。言語行為理論一般認為,說話者不僅僅只是說話,同時也對自身所言說的內容負有責任。然而一個信使在話語上是無能為力的,因為他或她不對被指示去傳遞的話負責;恰恰相反,信使只是把別人告知的或者發生在其他地方的事情讓其他人知道,或者是呈現和復述這些事情。總之“使其能夠被感知”是媒介作為處于他異的、相隔的場域之間的第三個存在的基本原則。

三

要讓原本不可見的東西變得可感知,就意味著要從根本上轉換它。媒介將傳播的信息轉換成符合媒介自身條件的數據結構。這種經過變形而轉成的媒介符碼構成了媒介的結構性部分,它們不僅傳播信息,并且同時塑造、決定甚至最終構成了它們所傳播的那些東西。

于是我們看到:遠離媒介基要主義并不意味著否定和放棄媒介的信息生成功能。生成與傳遞,或者生產與中介之間的關系,應當被理解為相互依賴的,而并非相互排斥的關系。這種媒介的建構性力量顯然在它所傳播的內容中留下了痕跡。

為了理解這一點,我們有必要考慮一個在所有媒介使用中均會服從的原則:對使用者而言,當媒介在被使用中且運行良好時,其實它就是消逝不見的。讓我們進一步分析這一觀點。

當媒介運行平穩時,它們的物理性質保持在(使用者的)感知閾值之下。一個“好的媒介”(good medium)在使用時是隱匿不見的。我們聽到的只是演講的內容,聲波是聽不到的。我們讀到的是有意義的文本,而不是一個個的字母。畫作必須翻到背面才能看到畫布。媒介通過自身的隱退,使某些事物得以呈現。唯有出現混亂和斷裂時,使用者才會意識到媒介的物質性(materiality)。所有媒介——不僅僅是數字媒介——都擁有一種沉浸之力。它們有能力將它們所中介的弄得看上去毫無中介。德國作家、哲學家瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)將其稱為“中介的非中介性”(mediated immediacy)。

“媒介”(medium)一詞的詞源也表明了媒介之隱匿不見的特性。希臘語中的“terminus medius”存在于三段論的兩個前提中,并建立二者的聯系。但在結論句 “conclusio”中卻消失了。以此可見,“terminus medius”在結論中通過自我撤除而使三段論推理得以實現。“猝死信使”作為一個歷史母題——普魯塔克故事里的飛毛腿信使,傳遞了公元前490年希臘戰勝波斯的消息——就像媒介理論的前傳(avantlalettre)一樣暗示著同樣的道理。

這里我們可以做出一個初步結論:媒介的每一次使用都在他律性和自主性的張力之中,他律性體現在被中介的過程,而自主性使得內容被轉換成一種與媒介自身的物理屬性(physicality)以及結構相一致的表征結構。

四

我們現在來看一組更具體的圖形媒介,如表格、書寫、圖像、圖形以及地圖。這些媒介都涉及書寫—圖文平面(inscribed and illustrated surfaces)的運用,它被稱為 “平層化的文化技術”(cultural technique of flattening)。

我們生存在一個三維世界中,然而我們卻被書寫—圖文平面所包圍。人工平面是一種日常現象——在文化歷史上也是如此。從經驗來看,不存在任何純粹的表面。然而,通過繪畫、書寫,或者儲存,我們的操作就像是在毫無深度(depth)的平面上一樣,因為重要的東西都能在表面上看得到。從人類學的角度來看,平層化的文化技術是我們的一種與符號和技術實踐密切相關的進化趨勢;它從巖洞壁畫和文身,再擴展到書寫、圖表、地圖,一直到電腦屏幕、平板電腦和智能手機。不要忘了,“盡可能地平”可是當今幾乎所有技術設備的格言。

人工平面成功的原因是什么呢?

我們的空間方向感建立在身體和周邊生活環境之間基本關系的基礎上,因為我們的身體用三個軸線來區分上面/下面,右邊/左邊,前面/后面。其中一個軸線與某種知覺缺陷有關,就像在我們后方的東西不僅看不見而且無法控制。平層化技術將左右和上下這兩對記號投射到一個表面上,同時前/后之間的區別被消除了。一個人造的空間被創造出來,在這個空間里,任何被書寫或繪制的東西同時也能夠盡收眼底并得以控制。因此,平整度抵消了不可觀察和不可控制的“背面”和“下面”。

無論是現實世界的萬物,還是虛構世界的想象因此都獲得了一種可觀察和可操縱的形式;那些尚未存在甚至永遠不可能存在的事物(如在邏輯上不可能的事物的圖像)也可以被感知到。

圖1 “ 不可能的圖像”,路特斯沃德②

如圖1所示,一個圖文平面甚至可以成為一個認知實驗室,或是成為美學實驗和技術設計的試驗場。在我們的文化成就中,人工平面大可以排在前列。它在美學和認知上的影響卓著,然而卻出乎意料地鮮有人研究。就像輪子的發明促進了物理世界的流動性和創造力一樣,人工平面的發明也促進了人類心靈世界的流動性和創造力。

人工平面蘊含了豐富的美學與認知能力;記錄樂章改變了我們對音樂所能做的事情;舞蹈編排修正了舞蹈的本質;而戲劇和電影在很大程度上依賴于劇本的書寫,等等。下面,我們將集中討論平面在認知和認識上起到的所用。

當我們需要在一個知識空間中尋找方向時,把那些復雜內容投射到平面上的方法就會讓那些不可見的理論實體(theoretical entities)變得可見,那些關系與連接也變得可見,復雜性也變得可控了。“同時性”(simultaneity)是這里的關鍵:它提供了一個全局性的綜觀,并且允許通過“紙和筆”來操作運行。在這里,每一個符號結構都可以被重構,每一個布局都可被重新布局。

書寫平面不僅僅可以被用作信息可視化的工具,還可以當作執行與開發平面與可視化的工具。當我們在一個外國城市不認識路的時候,可以借助地圖或者導航設備來定位方向。這種操作原則也適用于認知領域。書寫和圖形符號幫助我們以近乎相同的方式進行知識空間定位。在現實空間中移動所產生的那種常見的制圖沖動于是便可轉化成在知識空間中的智力活動。將制圖沖動轉化為在知識景觀中的運動,這便是人工平面產生有效認知的原因。

讓我舉一個哲學上的,也是數學上的例子,來具體說明平層化的文化技術的認知分布。

五

柏拉圖的《美諾篇》旨在說明知識并不是一種實體,而是通過語言和講述從一個人傳遞到另一個人的,因為知識只能經由進行識知的那個個體自己來產生。《美諾篇》用一個沒學過數學的奴隸男孩的故事來說明這一點。蘇格拉底在沙地上畫了一個邊長兩英尺的正方形,讓這個男孩把正方形的面積擴大一倍。

這個男孩先是把正方形的邊長擴大了一倍,但他意識到增長了四倍的面積,太大了。然后他把邊長增加到3英尺,但是他又看到,這樣得到的正方形面積也比原來的兩倍要大。男孩很困惑,也很生氣,他直接對蘇格拉底說:“我不知道。”蘇格拉底沒有直接教他怎么將正方形的面積加倍,而是接著進行幾何繪圖,終于男孩意識到,通過從對角線上構造另一個正方形,可以使面積加倍。見圖2。

圖2 柏拉圖《美諾篇》示意圖

這個“源初的圖形示意場景”到底揭示了什么?首先第一步就是投入到繪圖中去,其所帶來的不是學到什么知識,而是對無知的領會。智識上的錯誤在字面上變得可見,這種錯誤假設的可感知性為進一步產生積極的知識鋪平了道路。繪圖平面成為這種數學洞察力的實驗場,只要是圖紙就總是可以被修改的:所有展示的東西都能夠用另外的方式再給畫出來。顯然,在這個故事里,對圖畫的運用是嵌入在對話中的。圖像和文字,或者說繪畫和語言是相互聯系的。沒有任何事物是一個單獨的、與語境無關的圖。

特別,若ai=0,bi=+∞,則C={x∈Rn:xi≥0}。對?u∈Rn,PC(u)=(max(xi,0))i。

在柏拉圖那里,類似美諾場景的圖解事件還不止這一個。

六

我們再來看一個數學上的例子。德國數學家卡爾·弗里德里希·高斯(Carl Friedrich Gauss)的傳奇經歷在這里也令人深受啟發。據報道,這位數學家9歲時,老師讓他和同學們計算1到100的數字總和。與其他同學不同的是,他在幾分鐘內就得出了正確答案。

我們來看看這幾個公式:

(1) 1+2+3+4+5+…+97+98+99+100

通過交換數字的順序,他重新排列了序列:

(2) (1+100)+(2+99)+(3+98)+…+(49+52)+(50+51)

由此得到一個可見的布局,即每個括號中的總和是相等的:

(3) (101)+(101)+…+(101)+(101)

由于有50個這樣的括號,答案便是:

(4) 101×50=5050

這個簡單的例子說明了使用二維空間在認知上所帶來的便利。作為理論實體,數字是沒有空間位置的,沒有人見過一個數字。然而,通過在平面上進行空間排列,數字可以成為解決算術問題的工具。根據加法的交換律和結合律,可以將數字作為線性序列進行空間排列組合。在紙上實際變換的是數字的位置,但是這種空間操作產生了一種可視化結構,讓問題的解決方案立即變得顯而易見。復雜的智識活動較少在心里或者“在頭腦中”進行;相反,它可以通過對紙上的外部符號進行系統的操作來實現。眼、手、腦和媒介共同作用,“心靈”(mind)就在這樣的三元中介之中誕生了。

七

上文中我將媒介的特征描述為占據第三個位置的“居間”(in-between)中介,這對于作為媒介的書寫平面又意味著什么呢?可以說,正是平面構成了時間一維和空間的三維之間的第三個存在。當轉換發生時,時間上歷時的事物被繪制為空間上共時的事物。時間歷時性轉化為空間共時性,反之亦然。這種時間向空間和空間向時間的“轉換”(transfiguration)并不是簡單的轉移,它意味著一種“變體”(metamorphosis),例如文字書寫就是這樣。當在時間上連續的語音轉換為在空間上有組織的文本時,書面字符就形成了一種口語模式中沒有的新潛能:在口語中潛伏的語法差異首先通過大小寫字母、標點符號等方式顯現出來。表音文字并不能錄制語音;而是提供一種分析,亦即一種“語言制圖學”(cartography of language)。

因此,正是處于時間的一維與空間的三維之間那個中介位置,使得人工平面成為一種媒介。日晷是最早采用人工平面的文化產物之一,這并非巧合。古老的日晷是基于人們對影子的認識而發明的。我們都知道,在白天,時間是可以通過被照物體投射出的陰影的長度來讀取的:陰影越短,太陽的位置就越高。羅馬建筑師和理論家維特魯威(Vitruvius)在他的《建筑十書》(TenBooksonArchitecture)中描述了古代日晷的原理:指時針被放置在網盤中間的洞里,盤上的圖線是基于天文觀測和數學計算而繪制的。指時針投下的陰影投射在線條組成的網絡上,這樣便可以確定一天中的時間和一年中的月份。這里重要的不是一個靜態的圖表,而是在表盤中移動的陰影。

回到我們通常的思考:時間和空間相互作用。時間的空間化讓我們能夠寫程序、記樂譜、設計圖紙,以便這些設計可以被其他人看到、閱讀和認識。時間特性因此可以被固化為穩定的、可傳播的空間結構,這樣的結構又可以通過轉變而具有流動性,之后再次固化成新的穩定結構。這里很明確的是,這種操作化的平面不僅促進了空間與時間的轉換,而且促進了個體與社會之間的中介。因為書寫平面引入了一種總是處于“我們的模式”(Modus des Wir)中的可見和可操作的方式,它使得雙方共同的感知和經驗得以成立,造就了頭腦之外的社會文化心靈。

然而,這種書寫平面的中介性還可以通過另外一種途徑來展現。推理和直覺——至少從伊曼努爾·康德(Immanuel Kant)開始——就是兩個截然不同且不能復歸的知識來源,但書面符號、科學圖表和圖形構成了一個中介的世界,它們使得推理和直覺能夠聯系起來。這里用自然科學家、數學家和哲學家J.H.蘭伯特(J.H.Lambert , 1728—1777)的例子來說明。

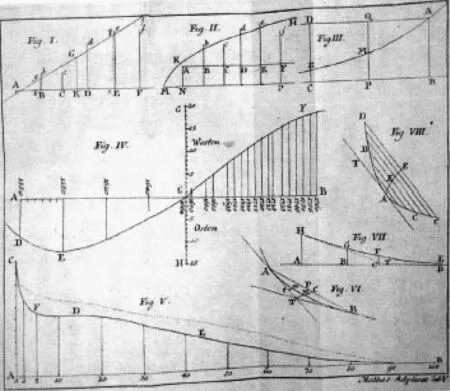

圖3 蘭伯特的圖表

蘭伯特想計算不同時間里磁針與地理北極的偏差,以及它們與巴黎的關系。為此,他將觀測到的數據繪制成空間和時間坐標軸平面上的點,然后畫一條曲線把這些點連接起來,見圖3。重要的是,這條線體現了標準差定律(general law of deviation)。其實這也是一般歸納法的難題,即一般事物如何能從眾多單一的事物中推演出來。蘭伯特智慧地解決了這個問題,他將這些點用線連接起來,并將曲線本身解釋為規律的表現。這樣,繪圖之手就填補了觀察到的和未觀察到的事物之間的空白,個人繪圖將一般規律變得可視化。蘭伯特不僅將書寫平面作為記錄和存儲的工具,而且作為分析的工具。點、線、面的相互作用產生了新的洞察。紙面變成了一個腦力實驗室,在單個的感知和一般概念之間,在觀察和理論之間起到了中介的作用。我們不是在紙上思考,而是用紙來思考。

八

總而言之,人工二維創造了一個具有綜觀性、可控性、操作性的空間,點、線、面的相互作用使得理論概念的可視和觀察成為可能。這種創造潛能是基于空間分布的。通過將歷時序列轉化為空間共時結構,同樣的,空間共時結構轉化為歷時序列,認知、交流和計算的實驗空間便產生了。順便說一句:它也創造了一個游戲空間,因為幾乎沒有哪個游戲不帶有示意圖。

然而,隨著數字化的到來,平層化的文化技術也發生了改變。當書寫平面成為網絡界面時,又會發生什么呢?

當書寫平面演變成網絡界面,圖形用戶界面控制著我們與計算機的交互時,一種新的深度以顯示器背后不斷擴展的交互機器和協議的形式出現。在“智能可用性”(smart usability)的背后,一個隱形的、無法控制的區域如深藏的根莖般隱匿蔓延,“深藏的秘密”又重新抬頭復蘇,這就是所謂的“黑匣子”。每個軟件都開發了一個“虛擬機”(virtual machine),然而它對使用該軟件的人卻是隱藏的。計算機通過人工智能的自我學習程序(深度學習)來歸納海量數據,并從中獲得技能。但對開發人員而言,如何獲得這些技能的規則和程序也是不清楚的。用戶在網絡和社交媒體上留下的多重數據痕跡,以及商用的分析算法和行為預測算法的數據痕跡,遠遠超出了其創造者的可控范圍。

從人工平面的媒介視角看來,歐洲的啟蒙運動是和“透明”與“可控”的承諾聯系在一起的。但是,如果這一平面發展成相互連接的界面,并進一步轉變成黑箱,我們就會親眼看到平層化的文化技術試圖消除的那種隱藏、秘密和未知又重新回歸了。我們是否應該思索一種新的啟蒙,從而創造一個“數字啟蒙”(digital enlightment)呢?

本文為西皮爾·克萊默爾教授2018年10月28日在北京首都師范大學演講的文章,作者授權本刊翻譯并發表此文。

注釋

① 德語“Nur was schaltbar ist, ist überhaupt”,出自Kittler, F. (1993). Draculas Verm?chtnis. Technische Schriften. Leipzig 2003: Reclam, S.182. 這一短語可以理解為任何再現都可以通過計算的開/關二進制邏輯來表示。這也是理解基特勒的信息理論物質主義的重要格言,相關具體研究詳見Kr?mer, S. (2006). The cultural techniques of time axis manipulation: On Friedrich Kittler’s conception of media.Theory,Culture&Society, 23(7-8), 93-109.——譯者注。

② 奧斯卡·路特斯沃德(Oscar Reutersv?rd),瑞典藝術家。作為3D繪畫的先鋒派畫家,他開創了一系列圖像繪畫,這些圖像從視覺上看似可行,但實際中卻無法建造出來——譯者注。