單雙側鋼板內固定術治療復雜脛骨平臺骨折療效比較

李巖

(平頂山市第二人民醫院骨外一科,河南平頂山467000)

復雜脛骨平臺骨折是指脛骨雙髁骨折并伴隨干骺端和骨干分離的平臺骨折,是一類較為嚴重的骨科疾病[1]。目前,復雜脛骨平臺骨折發病率約占全身骨折的4%[2],易發于青少年,且隨著社會的發展,其發病率也呈逐年上升的趨勢[3]。由于其病情較為復雜,若其內固定方式選擇不當,易造成骨移位等二次傷害,因此,選擇合適的手術治療方法十分重要[4]。復雜脛骨平臺骨折常見的手術治療方式為單側內固定術和雙側內固定術。本研究通過納入80例復雜脛骨平臺骨折患者,隨機分為觀察組和對照組,每組各40例,觀察組給予雙側內固定術治療,對照組給予單側內固定術治療,比較兩種治療方法在手術時間、手術出血量、住院時間、骨折愈合時間,以及臨床療效和并發癥上的差異,探索最為合適的治療方法。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2013年2月-2018年2月我院收治的80例復雜脛骨平臺骨折患者,按照隨機數字表法分為觀察組40例和對照組40例。觀察組中,男21例,女19例,平均年齡(37.1±4.3)歲,其中車禍傷17例,墜落傷14例,運動傷9,例;根據Schatzker 骨折分型:Ⅴ型22例,Ⅵ型18例。對照組中,男20例,女20例,平均年齡(38.3±3.9)歲,其中車禍傷16例,墜落傷14例,運動傷10例;根據Schatzker 骨折分型:Ⅴ型24例,Ⅵ型16例。兩組在性別比、年齡、致傷原因以及Schatzker 分型上比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有均衡可比性。

1.2 治療方法

觀察組:采用雙側內固定術治療。通過石膏后制動牽引,待骨折部位消腫后全麻進行手術。小腿上端部位后內側和前外側行雙切口,骨塊和關節通過撬撥達到復位,通過克氏針臨時固定,修復損傷的韌帶后,在后內側和前外側通過雙鋼板對骨折部位進行固定。術后3 d 開始鍛煉股四頭肌功能,術后7 d 鍛煉膝關節被動活動功能。

對照組:采用單側內固定術治療。通過石膏后制動牽引,待患者骨折部位消腫后全麻進行手術。行膝前外側切口待雙側平臺關節面復位后,前外側通過鋼板對骨折部位進行固定。術后3 d 開始鍛煉股四頭肌功能,術后7 d 鍛煉膝關節被動活動功能。

1.3 觀察指標

術后6個月復查關節愈合情況;治療期間觀察兩組的手術時間、手術出血量、住院時間以及骨折愈合時間,記錄兩組在膝關節感染、下肢深靜脈血栓、創傷性關節炎、肌肉萎縮、膝關節僵硬等并發癥發生例數。并通過Rasmussen 標準[5]對患者膝關節臨床功能進行評分,評分內容主要包括以下幾個方面:⑴關節屈伸的角度;⑵關節的穩定性;⑶關節的疼痛程度;⑷患者的行走能力。其中,≥27 分為優;20~26分為良;10~19 分為中;低于10 分為差,有效率為(優+良)/該組總人數×100%。

1.4 統計學分析

采用SPSS 19.0 進行統計學分析,計量數據采用平均值±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05 具有統計學意義。

2 結果

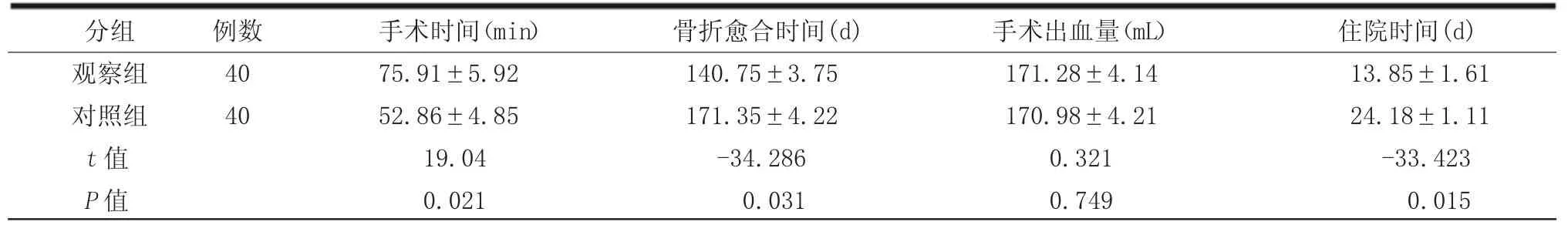

2.1 兩組術后相關指標比較

觀察組出血量為(171.28±4.14)mL,相較于對照組出血量(52.86±4.85)mL,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組骨折愈合時間(140.75±3.75)d,住院時間為(13.85±1.61)d,對照組骨折愈合時間為(171.35±4.22)d,住院時間為(24.18±1.11)d,兩組相比,觀察組在骨折愈合時間和住院時間上均顯著低于對照組;在手術時間上,觀察組為(75.91±5.92)min,顯著高于對照組(52.86±4.85)min,差異具有統計學意義(P<0.05)(表1)。

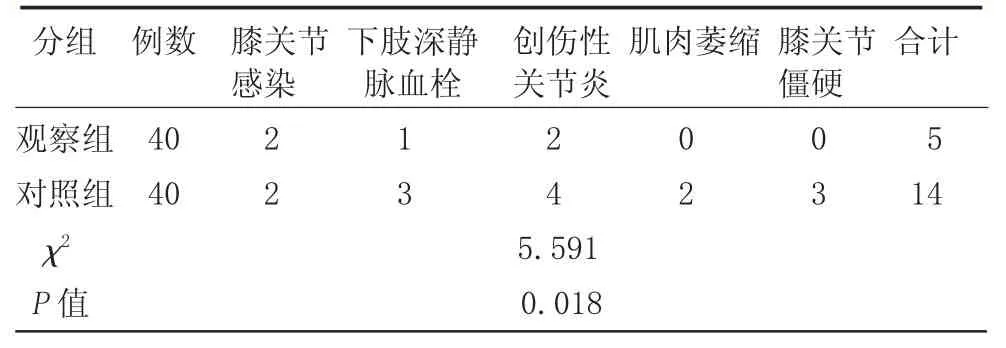

2.2 兩組并發癥情況比較

研究發現,在治療期間,觀察組有2例出現膝關節感染,2例出現下肢深靜脈血栓,2例出現創傷性關節炎,無患者出現肌肉萎縮和膝關節僵硬,共5例出現并發癥,并發癥發生率為12.5%;對照組有2例出現膝關節感染,3例出現下肢深靜脈血栓,4例出現創傷性關節炎,2例出現肌肉萎縮,3例出現膝關節僵硬,共14例出現并發癥,并發癥發生率為35%,顯著高于觀察組的并發癥發生率,差異具有統計學意義(χ2=5.591,P<0.05,表2)。

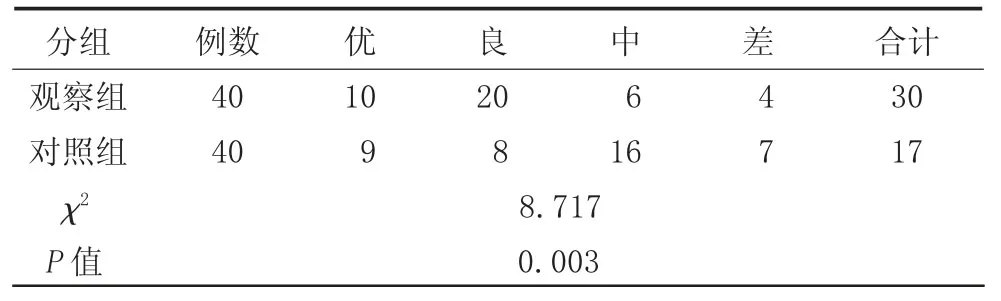

2.3 兩組臨床療效比較

治療結束后,根據Rasmussen 標準評分,觀察組優10例,良20例,中6例,差4例,優良率為75%;對照組中優9例,良8例,中16例,差7例,優良率為42.5%。觀察組優良率顯著高于對照組,差異具有統計學意義(χ2=8.717,P<0.05,表3)。

表1 兩組一般臨床資料比較(±s)

表1 兩組一般臨床資料比較(±s)

?

3 討論

復雜脛骨平臺骨折是一類常見的骨科疾病,且近年來發病率呈逐漸上升的趨勢。由于其創傷涉及膝關節面,因此患者膝關節及韌帶功能往往會受到一定影響[6]。且手術治療易導致皮膚壞死或感染、關節僵硬及創傷性關節炎等并發癥,因此,選擇合適的手術治療方式至關重要[7]。目前,臨床上較為常見的治療方式為單側鋼板內固定術和雙側鋼板內固定術。單側鋼板內固定術時間相對較短,且出血量較低,因而有學者認為其治療過程中感染率也相對較低[8]。但單側鋼板固定術其切口并未深及對側膝關節,且骨折部位固定力較小,因此易出現骨移位等二次傷害[8]。雙側鋼板固定術相較于單側鋼板內固定手術時間更長,且可能術中出血量較多,因而發生感染的概率可能會增加[9]。但也具有單側固定術所不具備的優點,如更能全面了解膝關節的情況,避免出現內側切口發生皮肉過度剝離現象,防止患者出現內外翻畸形,穩固性更好,易于骨折部位恢復[10]。

表2 兩組并發癥情況比較(例)

表3 兩組臨床療效比較

圖1 術前

圖2 術后

胡培高等[11]的研究發現,雙側鋼板固定相較于單側鋼板固定具有更好的臨床療效及更低的并發癥發生率,徐東建[12]通過納入58例復雜脛骨平臺骨折也得到類似結論。

本研究通過納入80例復雜脛骨平臺骨折患者,隨機分為觀察組和對照組,每組各40例,觀察組給予雙側內固定術治療,對照組給予單側內固定術治療。治療期間,雙側內固定術相較于單側內固定術手術治療時間更長,但本組術后膝關節感染發生率并未高于對照組,而住院時間以及骨折愈合時間相對更短。研究發現,雙側鋼板內固定術其臨床總療效以及并發癥發生率也優于單側鋼板內固定術。這與上述研究結果均相一致。

綜上所述,雙側鋼板內固定術具有更好的臨床療效以及更低的并發癥發生率,值得進一步在臨床推廣運用。