移動互聯網背景下AR可視化教材建設與應用思考

黃海龍, 李 元

(1.吉林大學 工程訓練中心,長春 130025;2.長春工業大學 人文學院,長春 130012)

0 引 言

隨著移動互聯網的發展和信息化教學改革的全面推進,個性化、生動化的學習方式逐漸成為普遍性的學習需求。教材作為主要的教學資源,為適應信息技術時代的發展需求和教育教學需要,與信息技術再次深度融合,增強現實技術(Augmented Reality,AR)立體可視化教材由此而產生并成為教材建設的新發展趨勢[1]。

AR立體可視化教材是以現代教育教學理論為指導,以現代信息技術為支撐手段,以能力培養為目標,以彩印紙質教材為基礎,集成多媒體、多形態的數字化教學資源,提供多種教學服務,并最大限度滿足教學需要的數字化教學資源集合,其本質是教材內容及邏輯結構的編排和呈現形式的立體化與可視化[2]。AR立體可視化教材建設關鍵是充分利用現代信息技術將傳統紙質教材內容轉化為彩圖、聲音、視頻、三維模型交互等數字化教學資源,并利用智能移動設備實現數字化教學資源與紙質教材兩種不同媒介的聯合與對應呈現,而不是傳統意義上網絡下載的教材配套資源和DVD光盤等,立體可視化教材建設重點是在紙質教材的基礎上建設生動豐富的數字化教學資源[3]。

在立體可視化教材長期的建設與應用過程中,由于受到資源自身大容量和移動互聯網絡帶寬、高昂流量費用限制,目前立體化教材更多表現為紙質教材和數字化教學資源兩種媒介表面上、概念上的結合,并未實現廣泛意義上的應用而發揮出作為移動互聯網資源的優勢,使學習者的數字化學習和移動學習受到很大限制,只能在WiFi覆蓋與網絡帶寬充足的環境下使用立體可視化教材[4]。本文在多次嘗試與驗證的基礎上開創性地提出了“移動APP瀏覽+云存儲”的AR可視化教材呈現形式,并找到了用戶體驗度與資源使用效率及流量上的最佳平衡點,制定出了各種數字化教學資源在立體可視化教材上應用的制作標準,使AR可視化教材的應用能夠達到更佳的用戶體驗。

1 AR可視化教材的建設

AR可視化教材的建設包括教材的編寫、數字化教學資源的制作、移動APP開發等3個環節。為響應國家關于技能型人才培養的號召,AR可視化教材編寫的原則是在傳統教材編寫的基礎上更加突出能力培養、突出數字化教學資源在對教材內容支撐上的重要作用,包括學科知識體系規劃、教學項目定制和教材內容編寫等;數字化教學資源的制作包括結合知識點類型對教學資源進行的表現形式規劃、教學內容設計和資源的開發制作;教材移動APP的開發是實現基于移動互聯網的教材可視化與立體化最重要的環節[5]。

1.1 學科知識體系規劃

在國家規劃教材或校編教材編制過程中,首先應對本專業及學科進行系統分析,包括企業市場調研、職業領域、就業崗位、工作任務、專業技能分析等,確定行業典型工作任務,從而確定教材的整體內容,對典型工作任務進行整合,歸納出技能點。在綜合分析的基礎上整合學科知識點、形成集成學科知識結構與技能體系結構于一體的學科知識體系,為AR教材的編寫搭建好知識體系框架,完成教材整體結構設計。最后以樹形結構思維導圖的方式將知識體系框架逐層列出,清晰地用于指導教材內容的編寫[6]。

1.2 教學項目定制

對于中、高職職業教育教材和高等工程教育教材的編寫,強調理實一體化教學、項目教學法教學,并且偏重實踐,以實踐為主、理論為輔的教學方式,在教材編寫過程中,需要結合現有的教學硬件建設情況,定制、設計教學項目,將現有實踐教學項目與學科知識點進行整合,一起融入項目教學法教材中,形成項目教學法學科知識體系框架。

1.3 教材內容編寫

以知識體系框架為基礎,遵循輕理論、重實踐的原則,編制集成相關理論講解和實踐操作指導為一體的理實一體化文本教材。

1.4 教學資源規劃與制作

(1) 資源表現形式規劃。數字化教學資源的種類形式眾多,但是適合于基于智能移動設備的AR可視化教材的資源類型主要有視頻和三維虛擬仿真2種文件格式,其中視頻資源包括二維平面動畫、三維立體動畫和拍攝視頻3種,三維虛擬仿真包括三維模型交互和三維虛擬仿真操作2種類型。教材中對于原理講解、動作順序講解、流程展示等知識點,資源表現形式適合二維平面動畫,通過平面圖形的變換、位移講解知識原理;對于結構展示類對結構的真實性和三維立體感要求較高,強調空間立體結構的知識點,適合于三維立體動畫資源,通過三維數學模型的變形、位移等運動進行知識講解;對于對場景和知識載體的真實性要求極強的知識點,適合于拍攝視頻資源,通過對知識點進行合理設計,利用攝像機直接錄制專業人員規范的講解及操作過程,經過后期的視頻剪輯合成、配音、配字幕等處理后而形成的視頻教學資源;對于結構組成分析等強調結構及形狀認識、結構邏輯順序展示等知識點適合于三維模型交互數字化教學資源,通過在智能移動設備上進行人機交互控制,實時旋轉、放縮、顯隱、透視等控制,輔助學習者進行結構組成分析;對于結構組成基礎上的虛擬仿真、探究性操作類知識點適合三維虛擬仿真操作資源,在三維探究性仿真操作中完成知識學習[7]。

(2) 資源教學內容設計。資源教學內容設計即對知識點的教學設計并轉換為數字化教學資源,是采用最佳的資源表現形式對知識點的講解過程,在資源教學內容設計時主要考慮知識與資源畫面、動作、視角、配音、控制方式的有效融合與同步,最終的教學資源(視頻或三維虛擬仿真)即是融合了教學設計的資源教學內容設計結果。

(3) 資源的開發與制作。不同的資源類型采用的制作方法不同,二維平面動畫資源一般采用Flash制作,并最終輸出視頻文件(*.mp4;*.flv);三維立體動畫資源一般采用3Dmax軟件或者3Dvia建模、制作動畫、配音、配字幕、渲染輸出mp4視頻文件;拍攝視頻資源是利用攝像機對教學場景和教學載體進行視頻拍攝,經過后期視頻剪輯、配音、配字幕后輸出mp4視頻文件;三維模型交互資源是通過三維建模軟件建立數學模型,經過實體模型面體化、減面處理后,經Unity3D軟件轉換處理后發布的可人機交互查看的立體模型教學資源;三維虛擬仿真操作資源是利用Unity3D軟件對三維數學模型的邏輯控制,最終發布的應用于智能移動設備平臺上的能夠使學習者在人機交互的環境下對知識進行虛擬仿真操作探索的數字化教學資源,其中三維模型交互和三維虛擬仿真操作資源可以通過虛擬現實技術(Virtual Reality,VR)設備實現對教學資源的虛擬現實體驗[8]。

(4) AR可視化教材資源標準。AR可視化教材數字化資源的有效文件格式主要有視頻和三維虛擬仿真2種,為了提高AR教材的使用性和用戶體驗感受,經過反復地嘗試與測試,最終制定出在保證資源質量前提下的最優用戶體驗的資源制作標準。視頻資源標準:文件格式(*.mp4;*.flv),輸出尺寸1280×720,移動端碼率360~512 kb/s,文件容量小于100 Mb,時長小于10 min,材質貼圖類型符合規范,紋理比例合理,貼圖坐標正確,光影關系統一,色彩關系協調,模型動畫表達完整。在符合以上標準的前提下,視頻資源清晰度足夠滿足知識的學習需求,視頻容量小、加載速度快、所需網絡帶寬小、所需流量少。由于三維虛擬仿真資源采用面體模型進行交互,為保證資源表現效果、加載速度和交互的流暢性,對面體模型的制作標準要求如下:模型大小在4 Mb以內(經測試超過5 Mb加載速度變慢),模型面數在7萬面以內(大于7萬面緩存時間會影響體驗效果),模型不得丟面反面,交互動畫的關鍵節點位置對場景中所有模型部件加關鍵幀,以防止模型丟失。

(5) 考核試題編寫。AR可視化教材的應用可以實現對學習者學習過程的跟蹤、考核與統計,在設計資源考核試題時,應緊密圍繞數字化教學資源所將講解的知識點,合理巧妙地設計考試試題,可以檢測出學習者對該教學資源的學習程度,考核題目必須出現在教學資源的合理位置。AR可視化教材APP后臺實時記錄學習者的學習路徑和成績考核結果,以對學習者的學習行為進行統計分析。

1.5 教材的排版與編輯

(1) 教材彩色插圖制作。AR可視化教材(見圖1)在強調立體化的同時要求突出可視化,教材的可視化應包含色彩鮮明、形象直觀、簡潔生動等屬性,對于傳統教材中的插圖采用能夠直觀展現該知識點內容、且有代表性的彩色插圖替代。彩色插圖可以通過Photoshop軟件繪制,也可直接在視頻或三維虛擬仿真資源中截取特定的畫面,其文件標準:文件格式(*.jpg;*.png),彩色圖像顏色數不低于8位色,灰度圖像的灰度等級不低于128級,掃描圖像的掃描分辨率不低于150 dpi,創建網絡用圖像分辨率不低于72 dpi,容量不大于1 Mb。

圖1 AR可視化教材

(2) 資源識別碼配置。為了實現教材的知識邏輯結構與AR可視化教學資源的一一對應,立體可視化教材在傳統文本教材的基礎上必須增加圖形資源識別碼,使教材APP通過智能移動設備掃描識別紙質教材中的圖形識別碼,根據圖形識別碼在APP中檢索與展示對應的數字化教學資源,從而實現與教材對應的AR立體可視化學習過程,常用的識別碼形式有:二維碼、條形碼、彩色插圖、實物照片、實景等[9]。

(3) 版面設計。AR可視化教材采用可視化教材模式設計,使原本靜態的圖片和文字變成了動態的影像,不僅可以提高學生的學習興趣,增強學生對知識點的理解,更使教材知識變得直觀、生動。這其中最重要的一點就是教材的版面設計,生動、形象、直觀、邏輯結構鮮明合理的版面設計更能提升學習者的學習興趣和學習效果。AR可視化教材的版面設計在傳統教材版面(封面、目錄、扉頁、編委、前言、頁眉、正文、后記、尾頁)設計的基礎上融入更多的AR可視化元素,包括AR標識、AR資源圖形識別碼、可視化教材插圖、多彩版面設計、APP安裝識別碼等元素[10]。

1.6 移動APP開發

AR可視化教材移動APP是“互聯網+教材”的產物,是AR可視化教材最直接有效的應用形式,移動APP平臺是支撐移動互聯網在線學習的支撐平臺,是支撐移動學習的平臺,是互聯網支撐平臺的另一種形式,支撐另一種學習方式。考慮到智能移動設備的普及,在校學生幾乎人手一部智能手機,即使在不具備PC機接入互聯網的條件下,智能手機仍能隨時在校園無線WiFi的覆蓋下,通過教材APP學習支撐平臺,掃描課程的資源識別碼,進行移動在線學習。考慮到智能移動設備的存儲容量和網絡帶寬的條件限制,教材APP采用 “移動APP瀏覽+云存儲”的呈現形式,將資源存儲到指定的教學資源云平臺,資源采用特殊的壓縮和加密方式,以最小的流量展示最大化的學習內容,學習者通過使用最少的流量快速獲取盡可能多的教學資源,同時保證了APP在智能移動設備上占據較小的存儲空間[11]。

2 AR可視化教材的應用

2.1 支撐課堂教學

AR可視化教材及其配套的數字化教學資源是課堂教學的有效支撐,AR可視化教材在課堂教學中的應用,通過一本教材配備一個教法,一個資源庫,一個題庫,一套評價方法,將立體教材所有資源應用于課堂,所有教學活動得到統計。在課前,教師組織預習活動,利用立體教材的統計功能,查看學生預習情況,每一位學習者使用立體教材學習了哪些內容、資源是否預習、預習了幾遍一目了然,對于翻轉課堂式教學尤為重要。課堂上,教師使用配套的教材組織課堂活動,進行隨堂測試、考查學生對知識的掌握情況,實現師生之間全新的互動方式。課堂完成后,系統會紀錄學生的每一次學習情況,每一次表現的測驗成績,每一次的虛擬仿真實踐評價,形成科學并且清晰可見的過程性評價數據,為教學情況分析提供了重要的依據[12]。

2.2 輔助實踐操作

在職業教育和高等工程教育理實一體化教學中,AR可視化教材對于實現信息技術支撐下的理實一體化教學、實現數字化教學資源與實踐操作有機結合和有效利用起到至關重要的作用。在AR可視化教材的支撐下重建實踐教學場地掛圖,在現有的教學掛圖、實踐操作指導上附加數字化教學資源圖形識別碼,以方便學習者在學習過程中隨時使用教材APP掃描識別碼,或者掃描工具、設備等的外觀學習對應的教學資源。在實踐教學場地上將資源圖形識別碼與教材的學科知識體系相結合,建立起樹形結構立體化教學掛圖展板,將教材的邏輯結構以立體可視化的方式呈現在實踐教學場地。AR可視化教材支撐下的實踐教學場地中,遇到困惑的學習者不必再羞于啟齒向老師或同學請教,隨時打開手中的智能移動設備掃描困惑知識點圖形識別碼,進行復習或補充學習,實現自我答疑解惑,從而建立起信息化支撐下的實踐教學環境并開展全新形式的實踐教學活動[13]。

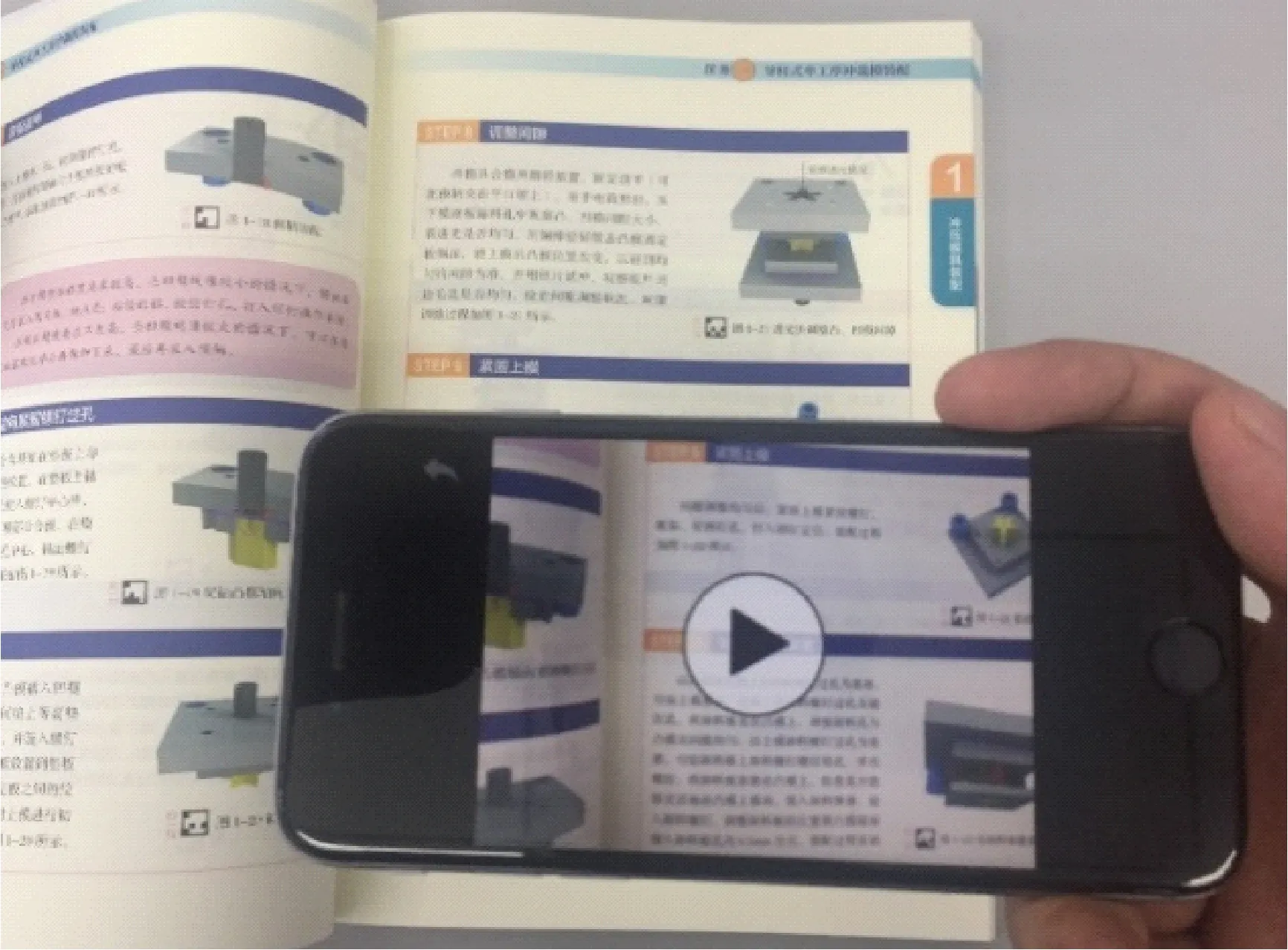

2.3 支撐自主學習

AR可視化教材支撐下的自主學習,學習形式變得豐富多彩,學習內容變得聲形并茂。學習者的學習行為轉變成以教材為主導,在研讀教材的每一個知識點時,隨時拿出裝有教材APP的智能移動設備掃描教材中知識點圖形識別碼(見圖2),該知識點便以聲音、視頻、交互等數字化教學資源的形式得以全面細致地講解,資源附帶的考核試題還可以對該知識點的學習過程進行檢驗,使學習者隨時了解自主學習的掌握程度,以便于進一步強化學習[14]。

圖2 AR可視化教材應用

2.4 支撐微課與MOOC建設

支撐微課與MOOC建設是AR可視化教材應用的延伸,每一本立體可視化教材都包含豐富的數字化教學資源,其中部分教學資源自身就是一節好的微課。在立體教材的基礎上,對整本書的所有知識點進行微教學設計,以數字化教學資源為基礎開發微課視頻,作為MOOC平臺的教學資源;對整門課程進行MOOC課程結構設計,立體教材的考核試題直接轉換為MOOC的單元或章節測試題,并組織期中和期末測試。以AR可視化教材為基礎快速搭建起MOOC學習平臺,快速構建起另一種學習方式“MOOC支撐下的翻轉課堂式教學或在線自主學習”[15]。

3 結 語

本文從教材的規劃與編寫、數字化教學資源的設計與制作、教材移動APP開發等3個層面對AR可視化教材建設進行了詳細的闡述,并提出了基于“移動APP瀏覽+云存儲”的AR可視化教材的立體化呈現形式,優化了用戶體驗度與資源使用效率及流量上的最佳平衡點,制定出了各種數字化教學資源在立體可視化教材上應用的制作標準,從而使AR可視化教材能夠得到更好的用戶體驗,提高了AR可視化教材的應用性。之后從支撐課堂理論教學、實踐教學、自主學習和在線學習等4個應用層面對AR可視化教材支撐信息化教學改革進行了應用探索,實踐證明AR可視化教材的應用對于更新教學觀念和教學模式、提高學習者的學習興趣和學習效率具有明顯的作用,極大地提高了教材作為教學輔助資源的應用效果。