淺論梵高繪畫的演變史

張曉晨

(天津師范大學,天津 300387)

文森特·梵高19世紀初出生在一個基督教牧師家庭,父親是一位當地的牧師。他在學習畫畫的過程中并不是只研究一個畫派,而是集大成者,他學習了很多優秀畫家的風格同時又對要學習的畫家有著嚴格的限定。并且從開始學畫畫時他就喜歡有個性的東西,不喜歡學院派的循規蹈矩式的繪畫。

一、早期——初遇巴比松

梵高的叔叔在海地有一家自己的畫廊,因為梵高從小就熱愛藝術,喜歡觀察生活,所以當叔叔提出讓他來畫廊幫忙時,梵高欣然答應。梵高當時在藝術公司工作,由于工作的原因,很巧的接觸到了當時社會的主流畫派——巴比松畫派,巴比松畫派主要以描繪自然風光為主。梵高從接觸到這些畫家的作品時,就對其極為欣賞,并精心收藏他們作品的版畫,研究他們的色彩和素描。要說對梵高早期繪畫影響最早、最深和最久遠的畫派就是巴比松畫派,在巴比松畫派中影響梵高最大的畫家是米勒。在繪畫題材上,米勒是一位農民畫家,他描繪了大量的農民和底層生活的貧困者,代表作有《一位播種者》等。米勒的繪畫題材得到了梵高的一致認同,他認為農民題材具有現代性,并且認為是其他畫派畫家所涉及不到的題材領域。所以他臨摹了大量米勒的作品,試圖和米勒達到相同的畫面效果。在色彩上,早期的梵高受到米勒的影響不喜歡色彩亮麗,他主張單一、陰暗的色彩來進行繪畫創作。《吃土豆的人》就是早期的代表作。這幅作品在顏色上只用了偏中性色彩,如紅色,藍色和黃色混合而成的顏色,畫面中沒有白色。所以顯得很暗,在題材上也選取了農民,是對農民的晚餐進行觀察寫生。

二、中期——結實印象派

當時的巴黎正流行印象派畫風,但梵高在巴黎最初見到印象派時并沒有很激動,因為當時的他還在追求色彩沉重的現實主義畫風。在巴黎期間,梵高逐漸結識了很多印象派畫家,其中畢沙羅就對梵高的幫助最大。畢沙羅對梵高講述了有關印象派的光與色的知識,點彩和補色的原理。在繪畫風格和題材上,印象派不喜歡學院派的單一構圖方式和沒有生機的顏色,他們提倡在戶外寫生,直接來描繪太陽光對物體的影響;在色彩上他們采用對色彩觀察的方法,畫面色調是明亮的,給人一種生機和活力。梵高在當時對印象派的主張表示贊同,并且不否認自己是印象派畫家,在當時受到印象派的影響創作了《餐館內部》和《坐在搖椅上的婦女》等作品。

三、晚期——摯愛東方因素

到了后期,梵高逐漸意識到印象派的風格不適合自己內心所追求的狂熱和激情,正巧這個時期日本的明治維新打破了閉關鎖國政策,大量的浮世繪作品因為價格低廉作為包裝茶葉和瓷器的包裝紙流入西方。進入西方以后,由于其獨特的構圖和艷麗的色彩引起了很多西方畫家尤其是后印象派畫家的注意,紛紛購買大量的浮世繪進行裝飾和學習。日本浮世繪是在日本江戶一代興盛的一種民族藝術,其形式主要是以風俗畫和版畫為主。以描繪市井生活、歌姬和田園生活為主要題材,所以浮世繪所服務的群體屬于文化程度較低的庶民階級。浮世繪的特點主要是平面化和裝飾化,整個畫面的色彩大多采用的黃藍色對比為主色調并將其平涂。

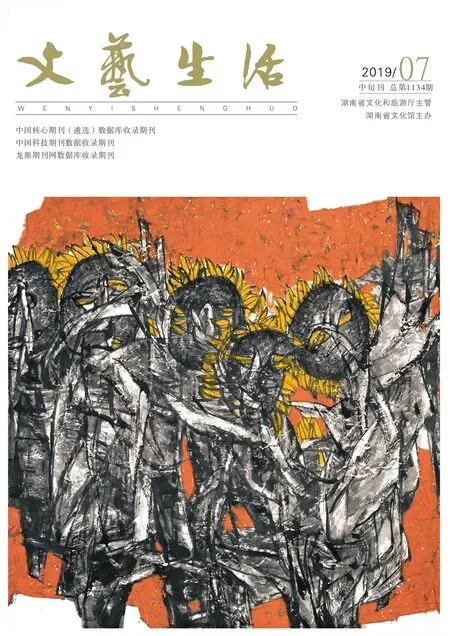

梵高接觸了浮世繪后,浮世繪以其大膽構圖和艷麗的色調影響了梵高,致使他的風格發生了巨大的改變。雖然梵高在色彩上借鑒了浮世繪的色彩,但是要比浮世繪更強烈,更富有激情。比如《向日葵》,這是一幅以黃色和橙色為基調的作品,黃色的背景,橙色的向日葵,還有局部的綠葉作為點綴,充斥著整個畫面。從梵高后期的作品來看,大多是以藍色和黃色作為畫面的主色進行創作的。《夜間咖啡館——室外》中深邃的藍色和天空中的繁星與咖啡屋前被橘黃色的燈染盡的顏色之間的對比,一前一后既和諧又沖突,給人視覺上的強烈沖擊。在構圖上,梵高受到浮世繪平面化構圖的啟發,將平面構圖融入到自己的畫中,形成了特有的繪畫風格。《黃房子》是一幅典型的平面化構圖的作品。大面積的黃色和群青色平涂,達到了延伸空間的目的,在筆觸上可以說是毫無技法,但是通過色彩的對比和平面化的構圖表現出的效果可以說是無人能及了。

四、結語

文森特·梵高的作品相比其他的藝術家而言,多了一些真摯,少了一些對名利的追逐。在追求繪畫的道路上,他經歷了一個又一個的探索時期,對于繪畫的那份摯愛,使他忘卻了生活的艱辛。在他身上,我們能夠清楚的感受到,盡管物質缺乏但是從未停止對繪畫的探索和對精神的追求。