情感畛域的消解與融通:“中國故事”跨文化傳播的溝通介質和認同路徑*

■ 徐明華 李丹妮

一、研究緣起

全球化時代,“跨文化傳播”深刻地影響著國家形象及國際話語權的建構。面向多變的國際格局與異質文化的隔閡,中國尋求用“故事”替代“口號”,嘗試以生動立體的敘述形式消解文化間的疏離,“講好中國故事”已成為我國跨文化傳播的創新轉向。有關“講好中國故事”的理論建構與經驗歸納愈發受到廣泛重視,學界已從媒體建設、內容創作、政府定位、主體參與、傳播策略等多維度加以探索與重構。然而,跨文化傳播效果達成的要義在于對傳播對象需求的把握與滿足,而非以傳播者“致力化程度”作為衡量標準。有學者指出我國跨文化傳播還主要是“以我為主”,尚未充分挖掘及掌握傳播對象的需求信息。①也有學者認為中國文化的對外傳播仍然是一種重視目的性和傾向性的單向“宣傳”模式。②這種忽視“文化他者”需求背景、立足“傳者中心”的單向度傳播思維,使得中國故事陷入“走出去易、走進去難”的傳播困境。

回歸跨文化傳播之本質,對外講述中國故事實質為異質文化間的交互及融通,即特定異文化場域下個體或群體間的溝通與互動。交流過程中淺表化符號系統的傳輸與解讀受制于個體認知模式等因素,往往易面臨“偏差化解碼”的阻礙,重視對彼此深層心理機制的探索將更可能達成有效的交流。交流雙方關注彼此內在心理訴求,以“雙向溝通”姿態增進彼此認知結構與情感基調的相洽程度,才得以走向“文化間性”,達成不同文化間的溝通、理解與認同。施拉姆在論述人類交流本質時曾揭示“共同經驗”原理,指出傳者和受者各自存儲的經驗在共同心理感知范圍內發生交叉時才得以實現有效交流。③在復雜的跨文化傳播語境中,人類的交流并非只能依賴人為架構的淺層符號體系,源于人類本能天性的深層普遍性情感可為交流提供先在性的溝通介質。人類對具體情感的相似性經驗使其能夠共享情感意義、建構天然會意范圍,在跨文化傳播路徑中具備獨特優勢。轉向關注與探索傳播對象深層次的心理系統與情感機制,為“中國故事”跨文化傳播提供一條“創造性”思路。

基于此,拓展全球語境下的意義共享范圍、構建傳受雙方和諧共有的會意空間,以避免陷入孤獨地“自說自話”境地、實現“話語權化”與“內化認同”,是“中國故事”跨文化傳播尚待實現的目標。本文從“情感視角”分析對外講述中國故事如何最終達成溝通理解及內化認同,探討“情感機制”在跨文化傳播中的獨特優勢與運作形式,為“講好中國故事”尋求思維突破及實踐變革。

二、情感參與認知:轉向“二維耦合”視角的故事傳播

情感是人類特有的體驗,是人類區別于其他生物體的重要特征。由于情感本身的復雜性以及研究視野的不同,對其的界定也存在諸多差異。喬納森·特納(Jonathan H.Turner)曾指出,從生物學視角看,情感包括身體系統的生理變化,例如自主神經系統、神經遞質和刺激神經激活的激素等系統的啟動;從心理學角度理解,情感是對自我以及環境中客體某種有意識的感受;從文化學觀點解讀,情感是一種符號話語標簽,即人們對特定生理喚醒狀態的命名。④由于西方啟蒙運動對理性精神的確立與強調,被視為非理性主觀體驗的情感在以往人文社科的學術研究中并不總是具有正面形象及顯要地位。然而,20世紀中后期以來,人文社會科學領域出現了一種“情感轉向”⑤,即強調對情感的關注與探究,并引入神經科學、生物學、心理學等跨學科方法論來拓展情感研究的視域和經驗。在情感的跨學科研究進程中,情感與人類感知、思維、記憶和決策等認知過程的關系被重新理解,情感與理性具有同等重要地位的認識獲得更多允納。

情感通常被視為與理性分離并對立的另一維度心理表現,理性一直被強調在人類認知中占據要位,情感則被認為不參與認知或會侵擾、扭曲認知過程而被傳統研究隔離在外。但神經科學新近對人類內在認知的研究則表明,情感也會參與到認知過程,對人類認知起著基礎性作用。情感能夠影響和指導人們的感知、接受及行動,于人類認知及行為過程中同樣扮演重要角色。行為和神經科學研究發現情感在“神經機制”與“心理功能”兩個層面影響認知和判斷。“神經機制”是人類生理系統的本能反應,神經機制研究中通過對人類腦活動的識別證實認知腦與情緒腦不是分離的,腦區中的情緒中樞系統也會參與認知加工過程;“心理功能”指人類內在感受在其行為中所起的調節作用,人們內在情感狀態的導向能使注意、記憶、推理、決策等認知過程變得更具選擇性和組織性。⑥不僅如此,人類的情感反應往往會先于理性邏輯,在復雜和多變的環境中,人類的決策和判斷還將更多地依靠潛在或直覺性的情感進行迅速高效反應,而非等待獲取足夠信息進行嚴謹理性分析。情感能夠以本能或者有意的方式指導決策及調整行為,人類會因受到積極或消極情感體驗的影響而追求或回避某些行為。

情感在人們對“媒介信息”的注意、選擇、判斷以及記憶等認知和接受過程中發揮何種效用也被予以關注與檢驗。相關研究證明,情感和人們對信息的注意力之間存在相互關系,由于情感能夠刺激大腦中杏仁核部位感知識別并快速記錄情感因素,以及影響額葉區域的注意力處理優先級,因此在“奪取”選擇性注意的競爭中,蘊含情感意義的信息相比不含情感的內容會被優先注意。⑦媒介信息中使用情感線索更易于吸引受眾的注意力,并且能夠延長受眾的參與度。⑧對情感在媒介選擇與判斷中的參與結果進行探析后也發現,情感在引導受眾選擇或者拒絕特定媒介產品過程中會展現顯著效力。⑨此外,情感還被覺察與大腦記憶系統密切關聯,情感通過激活記憶編碼、整合以及回憶檢索等階段浸染人們的長期記憶,依賴情感的記憶還將在回憶檢索信息時重新體驗情感狀態而鞏固或增強對以往信息的記憶。⑩由此可見,情感能促成或引導人類個體對媒介信息的注意、選擇、判斷及記憶等內在認知過程,是將媒介信息內化為意識或外化為行動的關鍵中介因素。媒介傳播過程中合理發掘和運用情感機制將在傳播對象認知與接納過程中生成促進效應,利于其傳播效果的達成。

三、中國故事的溝通介質:以“共同情感”消解人類交流畛域

人類能夠憑借相似經驗及移情能力生發“共同情感”,成為個體間保持可溝通性的有效先決條件。“共同情感”是人們基于相似情感體驗,感受他人情感意義而喚起的具有共通性特質的情感,其為識別、闡釋和理解相互間情感表達與情感意義提供背景,也使得更具深度及廣度的互動活動成為可能。人類個體間的溝通介質多種多樣,既有被賦予象征意義的“語言符號”,也有語氣音調、面部表情和體態動作等“非語言形式”,交流互動的有效性便取決于對各類溝通介質的意義共享程度。由于情感本身在人類個體間具有先在的共有性基礎,以其作為介質的溝通得以避免因個體認知結構及價值體系等差異產生的偏差性解碼。人類得以從經驗層面根據自身經歷過的各種情感體驗對他人情感反應進行“移情”,以自我情感體驗“帶入式”地對他人情感表達進行闡釋與解碼,以“共同情感”與他人共享情感意義、實現溝通互動。

洞悉及揭示“共同情感”發生機制便得以拓展人類溝通的意義共享空間。人類情感系統異常復雜,盡管對情感表達和詮釋具有文化差異,但以往研究從多學科多角度都關注到“共同情感”的存在,并對其發生機制進行探索。如亞當·斯密(Adam Smith)即以人類自然具有的“共同感”為基礎構筑倫理學體系,認為想象力和情境轉換是人類共同情感的激發因素。埃迪·施泰因(Edith Stein)也在早期現象學研究中關注“對異己意識之把握”的同感問題,解釋自我能夠感受到他人意識是由于自我通過結合自身經驗,能夠在異己意識的充實性“展顯”中獲得清晰的被給予性和相關體驗。愛德華·鐵欽納(Edward Titchener)在心理學研究中解釋了“共情現象”,認為共情是通過“內在模擬”想象地重建他人境遇、形成心理意象的體驗和過程。塔尼亞·辛格(Tania Singer)等人從神經科學領域研究共情的發生,發現人們能夠共享他人情感與相應神經表征的激活有關,個體感知或想象他人情感狀態將激活自我的神經表征,從而產生相同的情感體驗。無論基于何種學科視角,對人類“共同情感”及其發生機制的探析和發掘都為創造性理論建構以及指向型實踐應用奠定了基礎。

“共同情感”與媒介傳播活動相結合能夠促使超越個體互動邊界實現“全人類聯結”。由于情感在人類心理狀態中具有普遍性機制,即使是來自不同文化的個體對情感表達也擁有相似的解碼能力,這為消解彼此互動的人為隔閡與文化邊界提供了天然的有效路徑。相異文化背景的群體基于“共同情感”賦予情感表達相同的意義與內涵,獲得相似情感體驗喚起彼此情感共鳴,為溝通提供共享會意空間。舍勒曾指出把握和理解他人的心理感受依賴于情感感染等方式產生的共感,人類通過共感而意識到他人心理所擁有的實存和自我并無二致,這種平等的認定是實現“全人類”相親相愛的先決條件。共通性的情感體驗不僅使個體能夠接受并解讀他人發送的情感信號,同時這種共通性也會激發群體更加積極主動地建立情感聯結,在互動過程中強化理解與信任。跨文化傳播與交流過程中,依靠“共同情感”實現的溝通互動使得雙方擁有天然親近性與一致性基礎,這類情感性聯結將可能促使傳播對象對信息進行正向解碼與詮釋,成為逐漸建立良性互動關系的基點和源泉。

四、中國故事的認同路徑:從“共同情感”到“共同體形態”的凝結

情感作為一種私人的心理體驗本身就具有私密性,但即使是個體私密性的情感也受制于社會文化的形塑而兼具社會性特質,并與公共性存在不容忽視的關聯。在有關公共性的研究中,以往受到重視的是以哈貝馬斯為代表的摒棄情感進行公共商討的理性主義范式。但近年來,情感在公共生活中的角色逐漸被學界重新審視,情感之于公共性的重要地位得到更多認可。情感由社會、文化和政治等建構或定義,同時也能夠反向作用于社會結構、文化生成及政治認同。20世紀70年代以后,西方興起了情感社會學的研究,關注到情感與“共同體”的親密性。情感社會學將情感看作社會結構的產物,專注于研究社會的共同情感及其形成的深層動力機制,探討社會共同體的建構。喬納森·特納指出“情感是把人們聯系在一起的‘黏合劑’,可生成對廣義社會與文化的承諾”。人們在互動中所使用的情感語言越相似,就越可能成功實現角色扮演、角色采擇和角色證明,由此能夠更好地理解和實現源自文化的期待。“情感”有助于將原子化的公眾鏈接成公共社群,從情感角度還可能締造出一種能夠融會情理、傳遞“共通感受”的公共領域模式。總而言之,“共同情感”是可以把人類聯系起來的動力和紐帶,是構建復雜結構共同體的依賴。有學者還從哲學層次強調了情感在人類社群建設中不同于制度層面的特性,提出目前對于“共同體”精神的普遍訴求,正顯示了當代社會對于共同情感的渴望與召喚。共同情感的“凝聚性”為人類群體建構超越政治和文化邊界的共同體形態提供了潛在情感動力基礎與鏈接。

即便“共同體”概念被賦予復雜多樣的內涵及特征,情感在各類共同體結構中“凝結與整合”的基礎性作用獲得了普遍性認同。德國學者斐迪南·滕尼斯(Ferdinand T?nnies)認為共同體是基于情感和記憶等自然意志而形成的一種有機實體,其中情感是維系共同體結構的核心元素。在滕尼斯看來,共同體以血緣、地域以及情感為紐帶,存在血緣共同體、地緣共同體和精神共同體三種基本形式。齊格蒙特·鮑曼(Zygmunt Bauman)也指出滕尼斯認為的共同體所依賴的“共同理解”是所有和睦相處的起點,是一種“相互的、聯結在一起的情感”,這種共同理解是共同體中人們得以維持根本性團結的保障。埃米爾·涂爾干(émile Durkheim)也曾使用“機械團結”來論述其共同體思想,提出正是群體成員的共同情感聯結起共同體形態,集體情感具有整合功能,對社會結構起到功能性的調節作用。馬克斯·韋伯(Max Weber)將社會行動的取向是基于各方同屬的主觀感情的這種社會關系視作共同體關系。共同體關系可能會建立在各種類型的情感、情緒或傳統的基礎上。“只有當這種社會關系包含了共同的情感時,它才是一種共同體關系”。

構建相互依存和協同發展的共同體,以彌補個體力量的有限及滿足人類交往的需要,是人類一直以來的努力和嘗試。隨著媒介技術的更新以及全球化的深入,人類之間的交往和聯系不再受到傳統血緣和地域的限制,共同體概念在原始形態的基礎上不斷在新的語境中重新建構,更多具有當代意義的共同體不斷興起,如政治共同體、經濟共同體、學術共同體等各種形態。共同體概念甚至還逐漸上升至民族、國家乃至全人類的高度。當下中國提出的構建“人類命運共同體”思想即是超越民族國家與意識形態的“全球觀”。當代意義上的共同體形成必須經過一個逐步建構的過程,總體而言離不開共同的目標、認同與歸屬感三個基本要素。在脫離了血緣和地域聯系的當代共同體中,“共同情感”作為凝結差異化個體成員的動力與紐帶正變得尤為重要。

五、中國故事跨文化傳播的“情感機制”

長期以來,中國在跨文化傳播中傾向于強調“大國理性”,對外講述中國故事的過程中優先以理性認知模式和邏輯架構推進傳播活動,“以理性的話語方式向國際社會推介大國形象”。然而,面向復雜多變的國際現實、基于文化差異與文化陌生感的跨文化傳播過程中,情感溝通相比其他溝通形式更具本能性的迅速反應機制與認知基礎。國際受眾接觸來自異質或陌生文化背景的媒介信息時,更可能優先啟動直覺性的潛在情感反應機制實現信息判斷和接收,而并非必然通過周密的理性邏輯對信息進行分析和處理。情感不僅能夠調節個體對媒介信息的注意、判斷、記憶等認知處理過程,同時還可能潛移默化地浸染和形塑個體間的社會化互動以及群體結構化進程。故而,將“情感機制”引入中國故事跨文化傳播的策略建構中、以其探索中國故事如何憑借“共同情感”實現有效溝通與深化認同具有重要研究價值。

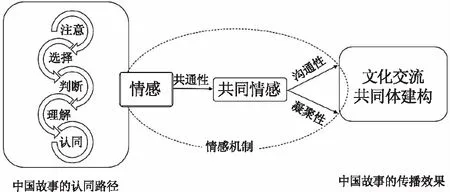

媒介理想傳播效果的達成離不開傳播者與傳播對象的共同參與,傳播對象對信息實現內化認同是傳播致效的要旨。如圖1所示,傳播對象的情感內化需經過“注意→選擇→判斷→理解→認同”等若干環節。這一內化認同路徑中,首要環節是吸引傳播對象的注意力,繼而完成信息選擇、判斷等“初級階段”的認知處理,情感因素的合理納入將推進這一過程的實現進度。而傳播對象真正理解接收的信息內涵、避免誤解和歪曲是至關重要的“中間階段”。理解之增進寄托于傳受雙方溝通互動的順利進行與深入聯結,情感個體“溝通性”為雙方互動交流搭建感性通路。以“共同情感”實現的溝通在情感上具備先在的一致性與親近性,更可能創造“同向解碼”的意義共享空間、奠定積極情感基調、促發正向態度生成。基于此,進一步達成凝聚認同的“終極階段”,則需發揮情感的公共“凝聚性”,激發人類潛藏的內在情感動力,實現全球化范圍的共情與聚合,維系群體間認同感、公共性及向心力,使得建構超越政治文化鴻溝的人類共同體成為現實。當然,在實際傳播過程中,各環節或階段并不總是如此分明地層級遞進,情感機制的運用是一個需要能動性參與及針對性發掘的動態過程。

圖1 “中國故事”跨文化傳播的情感機制

目前“情感機制”在跨文化傳播領域仍存有極大可探索空間。中國故事難以走進傳播對象內心深處實現內化認同,某種程度上在于缺乏對情感意涵、情感溝通、情感體驗等情感機制的足夠重視,如何與傳播對象建立情感聯結并使其產生情感認同是當下跨文化傳播中面臨的難題。在如今開放性結構的社交網絡化情境中,個體極大地釋放情感效能以實現高效交往和心理認同,媒介本身也越來越多地將情感因素納入生產和傳輸過程以尋求受眾的共鳴。媒介制造的“情感生態”及個體展顯的“情感能量”構建出一種“共生性情感表征”,為“情感機制”的運轉營造現實場域。在這種時代背景下,融入這場情感的“變遷”已成為“中國故事”跨文化傳播未來發展中不容忽視的選項。

六、結語

情感研究已在社會治理、文化批判以及國際關系等研究領域逐漸興起,然而在跨文化傳播中,情感的效能還尚未被予以充分重視與發揮。當下跨文化傳播研究中,無論是從“建構主義”的宏觀視角關注全球語境中規范與話語的構筑,還是遵循“理性主義”范式的“利益最優原則”處理國家關系,都不約而同地將人類普遍存在的情感因素擱置一旁。但實際上,情感是人類在多元文化交流語境下難以忽視的重要因素,可為人類達成跨越文化與政治邊界的交互活動鋪展天然性的路徑。跨文化傳播中憑借情感機制將可能超越人為建構的符號、意義和邏輯體系,跨越差異化的語言文化與社會制度帶來的障礙,以人類“具身化”的本能反應和心理狀態來構建彼此真誠溝通和深入交流的基礎。跨文化傳播范疇本身便含納著“文化差異”的所指,在這一過程中,利用人類共同情感尋求最大程度的意義共享空間,推動傳播對象對訊息的有效接納,達成與傳播者意圖一致的解碼圖式,才能夠實現傳播對象對信息意義的內化認同。跨文化傳播中,固守理性架構或區隔情感因素都是對人類心理機制的曲解,納入情感要素并非要舍棄以往的理性路徑,而是重新考量情感在人類傳播活動中的角色及功能。在理性與情感的交織互動下才更可能尋得最佳傳播路徑,情感作為“新維度”的納入將為跨文化傳播創造性發展與革新注入新思路。

注釋:

① 劉瀅:《從“走出去”到“走進去”——中國媒體國際傳播“本土化”的問題與對策》,《對外傳播》,2013年第8期。

② 謝倫燦、楊勇:《“一帶一路”背景下中國文化走出去對策研究》,《現代傳播》,2017年第12期。

③ [美]威爾伯·施拉姆,威廉·波特:《傳播學概論(第二版)》,何道寬譯,中國人民大學出版社2010年版,第45頁。

⑤ Clough P T,Halley J M.,TheAffectiveTurn:TheorizingtheSocial,Duke University Press Books,2007,p.1.

⑥ 費多益:《認知視野中的情感依賴與理性、推理》,《中國社會科學》,2012年第8期。

⑦ Compton R J.,TheInterfaceBetweenEmotionandAttention:AReviewofEvidenceFromPsychologyandNeuroscience, Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews,vol.2,no.2,2003,pp.115-129.

⑧ Beckett C,Deuze M.,OntheRoleofEmotionintheFutureofJournalism,Social Media+ Society,vol.2,no.3,2016,pp.1-6.

⑨ Vorderer P.,AppraisalofEmotionsinMediaUse:TowardaProcessModelofMeta-EmotionandEmotionRegulation, Media Psychology,vol.11,no.1,2008,pp.7-27.

⑩ Buchanan,Tony W.,RetrievalofEmotionalMemories,Psychological Bulletin,vol.133,no.5,2007,pp.761-779.