好萊塢歌舞片影像敘事的復調化現象研究

■ 顏胤盛 晚 月

技術革新所催生的推動力,在加快信息內容傳遞速度的同時,還使信息本身的結構形式發生了變化,不斷形塑出新的內容門類。有聲技術是電影藝術得以成熟的重要手段,它不僅延展了視聽語言的表意機制,使聲畫并茂的影像敘事成為可能,更形構出了新的電影藝術門類——歌舞片,有聲技術也為舞臺藝術和影像藝術之間的融合實現提供了技術支持力。1927年,美國華納兄弟公司推出世界上第一部有聲電影《爵士歌王》,片中插有五首歌曲和兩句臺詞,完成了舞臺藝術進入影像空間的首次嘗試。新興藝術最初的發展階段需要借助和變異已有藝術形式,正好舞臺歌劇經歷了符合電影媒介創作特性的變革,它從電影技術手段依賴于歌舞舞臺模式的嫁接式銀幕歌舞劇到顯現并融合舞之美、樂之美、影之美等取眾家之美的歌舞敘事電影。簡單來說,這一類型的電影是歌劇模式與戲劇模式相結合,并通過具體電影技術手段得以實現,在自身不斷發展的過程中,敘事模式和技術手段逐步趨于成熟并形成歌舞影像敘事的藝術形式。

然而問題就在于此,藝術本是多層面的復合體,我們通常將藝術作品的結構分為三層,即材料層、形式層和意蘊層。材料層和形式層面影響著整個藝術作品的意象生成,而其本身層面也有某種意味,這種質感和形式感融入美感而成為其的一部分,歌舞片相比較于其他藝術形式,其涉及、借鑒藝術品類較多,優勢在于可汲取其他藝術的多元化內容和多樣化形式,但是如何將優勢資源最大化的利用,使各個藝術形式發揮其長處,并能相得益彰,達到 “各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”的境界,縱觀歌舞片發展歷史,歌舞片自身的發展給出了最好的答案。

與所有的藝術門類一樣,歌舞片的發展有賴于深厚的歷史語境。歌舞片《百老匯的旋律》采用有聲方式呈現歌舞表演和對白,標志著最早的歌舞片范本的形成,之后歌舞片經歷了20世紀30、40和60年代三次黃金發展時期,由早期僅僅是簡單的歌舞串聯,發展并轉型到歌舞與敘事并行,再到歌舞與敘事融合并趨于成熟。銀幕上的歌舞夢幻為處在社會動蕩的普通民眾提供了暫時的精神慰藉,這成為歌舞片興盛的時代背景原因之一。在歷經了20世紀70年代的低迷發展,歌舞片在21世紀又迎來了一次自我革新,它將“若干客觀真實的和想像的形象和象征組成的一個群體”①融合性地進行非線性敘事,在潛意識中把控焦點或在一定秩序下網狀式地展現影片的故事設定、時空構建、主題寓意、人物把控等方面在形式與內容上的復調化特征。“復調”一詞最初是音樂作曲技術術語,巴赫金將其移植到小說類型,便賦予了“復調”存在于其他藝術門類的普遍性。歌舞類電影之所以呈現復調性特征,并在今日形成其復調化現象,離不開電影這門藝術的本體特點。電影本身具有容納各類藝術之精華的包容力,并通過視聽語言于歌舞片本身綜合其他各類藝術之精華的特點外,時代變遷沉淀的歷史和文化底蘊造就了電影文化主題的多元性,不斷更新的技術手段使電影時空多維化,電影創作模式的多元化使電影敘事模式復雜化,單一的敘事模式、類型化人物形象也不完全滿足觀眾的胃口,這些因素必將促使歌舞片發生結構性的變化,促使電影人不自覺地調動復調思維編織多元的故事內容和多樣的視覺刺激,為觀眾打開新的影像審美世界。

縱觀現有文獻,針對歌舞片的敘事研究,為歌舞片歷史梳理或某一案例的賞析,少有對歌舞類電影中某一集中現象的研究,而現象的背后往往會折射出深度的理論轉向。筆者注意到歌舞片的敘事發展,發現其是一個由單線條向多線條發展的過程。伴隨文化迭進和技術革新,同復調音樂作品一樣,歌舞片存在兩條或兩條以上的敘事線(旋律),橫向上各自獨立發展,縱向上在嚴格的結構之下相互間具有某種關系,縱橫交錯按某種聯系與要求發展構建的多聲部作品。換句話說,復調類藝術作品好似復調音樂作品中點與點、點與線、線與線、點線面融合等發展手法的多聲部結構作品。歌舞片以復調化影像敘事手法講述故事,在一些研究者的理論或個案分析中,實際也有涉獵歌舞片復調化現象研究的,只是研究者并未用“復調”來界定其研究成果,例如,劉琨的《新世紀以來的歐美歌舞電影流變》、邵吟筠的《自律與他律 歌舞電影中的藝術融合》、簡·福伊爾的《自體反思型歌舞片和娛樂的神話》等。本文借用音樂術語并在巴赫金創設的“復調小說理論”中獲得體悟,同時對歌舞影像敘事中多線條、多維度的敘事和表現手法冠之“復調”之名,探究歌舞片在其歷史發展中逐步形成歌舞影像敘事的復調化現象。

一、歌舞影像敘事手段的復調化

1.由單一到多維交織的敘事線

最初階段的歌舞片尚未找到契合自身的獨特影像形式,只是把百老匯的劇目移植到電影銀幕上,而非運用視聽語言呈現歌舞表演,注重舞臺表演的觀賞性卻忽視了電影藝術的敘事性。早期作品大多是將大量對白和舞蹈表演串聯起來,故事線索的設置被輕視,鏡頭單調,整體視之,作品更像是舞臺表演的實況紀錄而非電影化視聽表達,如《戲中之王》《好萊塢明星大集會》《爵士歌王》。但不可否認,正是這些作品對歌舞與影像磨合的初期探索,為歌舞片復調化敘事奠定了基礎。1929年《百老匯旋律》的上映,開啟了后臺式歌舞片這一新的敘事模式。它的進步之處在于打破封閉敘事空間,舞臺演出與幕后生活平行穿插配合完成影片,片中的人物具有雙重身份,既是日常生活中的平凡人又是在舞臺上大放光彩的角兒,由此這種后臺故事與歌舞表演共存的敘事格局成為了歌舞片最常用的敘事模式,奏響了復調化影像敘事的前奏。例如2001年的《紅磨坊》,具備典型后臺歌舞片特征的基礎,在繼承與創新后,導演采用“戲中戲”的方式使臺上歌舞與臺下故事自然地合二為一,敘事線明顯分離又交織,初現影像復調化特征。

歌舞片逐步跨越了“粗制濫造”的制作水準,敘事手段也愈來愈成熟。1939年拍攝的《綠野仙蹤》是一部承上啟下的作品,它體現出了歌舞表演重于敘事的“后臺式”歌舞片向“敘事式”歌舞片以及兩者的混合狀態轉型的趨勢。“敘事式”歌舞片的興起使故事本體的情節發展被凸顯,“歌舞”開始自然地融入影片之中,承擔敘事功能,同時也有了歌舞場面是“情節的副產品”“情緒的附屬物”的說法。20世紀70年代以后,歌舞片日漸勢弱的發展受到后現代思潮的影響。21世紀以后,歌舞片重振旗鼓,在題材選擇、敘事模式、內容表現、歌舞形態等方面朝多維度化發展。就敘事機制上,形成了兩條以上的相對獨立的影像敘事線條,彼此相互獨立又水乳交融,構成一種復調關系。就結構來看,故事層級增加,事件的表層影射出影片深層內涵,深層內涵又反作用于表層。如歌舞片《芝加哥》集犯罪、性、喜劇、歌舞于一體,唱詞和舞蹈動作不僅具有隱喻性而且作為敘事語言和被展示的對象,幻化為歌舞片獨特的聲音敘事線索、肢體語言敘事線索加之本身的影像敘事線索,相互滲透,展現出多個故事層。影片平鋪直敘地展現了兩個女人追求美國夢的故事,影像始終洋溢著動感和歡樂,但在歡聲笑語之后卻能讓觀眾深刻體會到與影片表層表述背道而馳的黑暗與沉重,形成新的故事寓意層級差異。外在與內涵、明線與暗線共同構建故事的歌舞影像敘事,如同一部多聲部音樂作品,多個線條既可獨立成章亦可協調演奏,多條敘事線縱橫交織,共同繪制復調化歌舞影像。

2.視角意識到“多重聲”視角設置

初期歌舞片的重點不在于敘事,而是集中表現歌舞奇觀,但固定的表演場所和單調的鏡頭記錄不能完美展現舞蹈動作某一精妙之處或整體的宏大場面,好萊塢著名舞蹈制作人巴斯比·伯克利意識到鏡頭語言可以彌補這一不足。他所擔任舞蹈編導一職的影片《四十二街》,其創造性的讓攝影機離開地面且自由運動并與歌舞表演相結合,這一舉措解放了歌舞場面的現實束縛,使片中場景發揮功能作用,而且通過剪輯彌補了歌舞演員可能的失誤,完美展現新的舞臺效果和影像構圖,對電影發展產生了深遠的影響,堪稱歌舞片史上里程碑式之作,雖然這一時期仍是奇觀式歌舞,與劇情關聯不大,但視聽語言與歌舞表演相融合,體現了歌舞片電影手段逐步成熟化。

歌舞片從攝影機開始客觀記錄舞臺歌舞故事到攝像機自由運動成為人物主觀視角參與故事的過程,電影敘事視角的變化成為歌舞片敘事手段的亮點。在電影敘事視角的基本類型中,非聚焦視角是“一種傳統的、無所不知的視角類型,敘述者或人物可以從所有的角度觀察被敘事的故事”②,而內聚焦視角則是“從人物的角度展示其所見所聞的”③。熱奈特在巴赫金的基礎上再次探究,認為“將在敘事視點的轉移所造成敘事體式的變異稱為復調”④。歌舞片中亦存在視角轉換,并促使影片構架變異具有“陌生化”效果,復調特征體現在其中。其一,參與影片的“上帝”人物及其內外聚焦視點構成“多重聲”敘述視角的設定。1996年的《貝隆夫人》講述了傳奇女性艾薇塔的一生,與其他電影不同的是,導演韋伯在劇中安排了一位說書人的角色“切”,他在不斷轉換身份填補片中功能性的小人物角色,并以第三人稱的客觀角度訴說著艾薇塔的經歷、評論著她的豐功偉績,成為故事與觀眾之間的媒介,在為觀者解疑之時亦將觀眾置于一個獨立思考的位置,這種間離效果的運用在《芝加哥》中也得以體現,飾演者泰雅·迪格斯(Taye Diggs)在影片中以報幕者、樂手、舞者等多重身份在不同的敘事段落里出現,發揮著不同角色功能,并對后發生的內容進行預告并起到對故事情節的劃分作用,給觀眾一個全能視角,帶領觀眾品讀影片的別樣意味。這種將視角具體幻化為在影片中真真切切存在的“人”,其本質就是一條外化敘事線。一方面,參與到影片故事中,并起到補充電影敘述和銜接影片段落的功能;另一方面,這種劇中劇解讀者的人物設置,以旁觀者的身份,與觀眾在同視角觀看故事,拉近與觀眾的距離,并又在時刻提醒觀眾保持上帝視角,用客觀、冷靜的態度,理性體會影片內涵。其二,電影蒙太奇手法的運用也起到了一種新的間離效果。例如,《貝隆夫人》中多次運用“電影放映”的場景,當鏡頭從劇中銀幕影像拉出到寫實時空的電影院時,似乎把觀眾也拉回了現實并給予片刻休息回味的時間。這種矛盾統一的形態和嵌套式的戲中戲視角建構使歌舞片具有復調、碎片的外在形式感和內在共鳴性。

3.歌舞功能多樣化與影像時空多維化

處于探索時期的歌舞編排還是較為簡單,舞臺上的歌舞與臺下的故事基本在兩套體系中發生,缺乏整體感,但伴隨著歌舞開始展現人物個性,并被賦予情緒,歌舞類型也開始多樣化。在1952年的《雨中曲》中,金·凱利雨中獨舞的銀幕經典段落,可謂是個體人物情感外向化抒發的最好例證。形式是內容的載體,舞蹈形式的變化本質是喚起觀者審美情感的手段。在1961年的《西區故事》中,兩個團伙打架斗毆的“仇恨舞蹈”“鯊魚”團伙嘲諷自身移民處境的“憤怒舞蹈”等這種激烈的、沖突的舞蹈形式,與之前美麗和諧的群舞或是抒發幸福感的個人舞蹈形成對比,“身體”的主觀意識被喚醒,“歌舞”嘗試真正與敘事相融,甚至是代替日常言語和動作。由此,演員的歌舞表演擺脫了之前特定的舞臺場景和過度人工化舞臺傾向,轉移到日常生活場所中隨性而舞。再如1965年的《音樂之聲》中,歌舞表演場景直接向外景衍生,鳥瞰拍攝的自然實景畫面與音樂相結合,瑪利亞與孩子們在外野餐的日常動作運用歌舞形態展現,人物性格也從歌舞中塑造出來,鋪陳了后續瑪利亞與上校的人物性格矛盾沖突,歌舞的出現不再需要固定的場所,其自身已開始具備敘事的屬性。

歌舞成為敘事手段造就了歌舞時空的變化,這種變化即時空的多維化。時間受限于現實背景和物理意義上的現實時間,而進入歌舞影像片段時,時間被無意識化,由于時間觀念被顛覆,在歌舞節奏的操控下,電影常規時空被或延伸或縮短的動作時間侵蝕,歌舞在時間和空間上得到無限的自由。空間的構建也不局限于寫實場景,虛擬場景的類型豐富多彩,以心理現實流動、人物精神意識走向或是內心幻想作為敘述動力的“情節”線,好萊塢歌舞片常常將其通過空間場景展示出來,虛擬場景與現實時空構成呼應或對位關系,強調與現實事件的內在聯系。如《芝加哥》中律師Billy為女主在法庭上辯護的段落,表現Billy顛倒黑白、強詞奪理人物特點的現實時空與通過踢踏舞步表現實際內心焦躁的虛擬舞臺化場景形成對話關系,深化人物內心,增強故事戲劇性。值得注意的是,歌舞片本身具有相悖性,在影片現實敘事中突入的歌舞并不符合邏輯,但也正因為它的虛假性而增添了審美滿足感。觀眾也因此在潛意識中接受視覺上時空的跳動,在心理上接受非常態歌舞敘事的不合理性,但這些反而有利于讓觀者自愿進入影片幻境體會歌舞影像的美,歌舞片的共性被擴大化。

歌舞片的生活化,讓歌舞從氛圍烘托、情緒渲染的作用擴展到了參與敘事的作用,肢體語言發揮著重要的作用。在蒙太奇技巧下,歌舞代替了敘事中的言語和動作,時空在歌舞敘事手法的支配下,寫實時空與虛擬時空形成了對話關系。

二、歌舞影像文化主題建構復調化

早期歌舞片基于音樂劇改編,以愛情故事為主題,以舞臺演出為基礎,矛盾和沖突點在故事尾聲的歌舞高潮得到體現,從而實現完美收官。這種“愛情 + 歌舞表演”的傳統創作模式,描繪出烏托邦式的美好世界,為觀者帶來暫時的快感,使其得以躲避其中而不去考慮嚴酷的現實。在社會現實環境和觀眾心理狀況的雙重背景下,純凈而脫離現實的樂觀主義一直處于主流地位,與之相應的輕松愉悅的主題,也層次不窮,并沿用至今。例如,20世紀的《綠野仙蹤》,呈現一個充滿童趣的奇幻故事,讓觀眾在充滿愛的童話世界中感受真摯的友情和親情。在移情作用的背后,追求真善美的內容也有一定的教化作用,如21世紀《歌舞青春》系列,堅持不懈、珍惜友誼等積極的思想主題影響著青少年。

隨著新興文化的沖擊,歌舞片逐步走出古典主義美學的價值訴求,開始直面現實的殘酷,戰爭、暴力、貧窮的符號開始成為銀幕表現的對象,反傳統的歌舞片漸成大眾新寵,歌舞片《西區故事》應運而生,影片運用《羅密歐與朱麗葉》的故事模式來表現種族之間的歧視,以及移民等社會問題造成的現代悲劇,讓觀者深刻反思影片表達的深層含義并借以反觀自身。傳統的“烏托邦情節”落地到社會現實中,浪漫、輕浮的主題開始沉淀到社會文化。如影片《毛發》,完美展示嬉皮文化,對越戰進行了尖銳而深刻的批評;還有表現獨立人格和女權主義思想的影片《燕特兒》,均是在社會大變革的背景下烙有時代印記的歌舞片,影片內涵深刻。受后現代思潮的影響,犯罪、勵志、人權等元素越來越成熟的運用于歌舞片,使其愈來愈個性鮮明、寓意深刻,進入新世紀后,這一特征更為明顯。2003年的《芝加哥》,融入“黑色幽默電影”元素,嘲諷病態的社會,拓寬了歌舞片的縱深,看似圓滿的圓夢結局卻披露出更多迷茫與不知所措。好萊塢歌舞片傳遞的“美”不再純粹是令人愉悅、圓滿的美好結局,而是選擇通過破壞、毀滅美的事物,將悲劇的“崇高感”移植到歌舞片中,激起觀者情緒的宣泄和凈化,達到審美需求的滿足。2017年的《愛樂之城》,將男女主人公之間錯過的“真愛”放入歌舞的幻境中,將兩人的“現實真實”在影片寫實敘事中表現出來,這是一部致敬經典復古風格歌舞片,但主題表達卻更加復雜,用歌舞幻境滿足觀眾對男女主人公走在一起的視覺期待和對美好愛情的歌頌,淡化現實的丑惡,但又在影片寫實敘事中展示出男女主人公沒有走到最后的遺憾,通過悲情凈化,讓觀者回味之時體會絲絲悲涼,由此升華了主題。

主題建構由最初為大眾編織的美夢的愛情主題,到反映社會現實意義的主題,再衍變至半開放或開放結局的具有反思性質的社會文化主題,歌舞片一步一步地脫離娛樂工具的禁錮,轉型為在喜劇表象后引人深思的類型影片,故事取材不再受限,主題表達也不再局限。

三、敘事語法人物形象復調化

早期好萊塢歌舞片的人物角色受技術、時限、歌舞編排等原因,人物身份與歌舞關系密切,并且塑造的形象較扁平化、單一化。其中,女性以年輕、貌美、溫柔的形象圍繞男性角色而出現,角色數量較少。而男性形象也同樣具有刻板類型化特點,雖然以主導地位出現,但缺乏鮮明個性,基本以高大、英俊、善良癡情的正面形象,與女主演繹完美無缺的愛情神話。隨著歌舞片的轉型,人物身份多元化,不同文化和不同時代賦予電影角色不同的形象氣質,“非歌舞”身份的人物增加,在歌舞片中還原了日常生活里普通人的形象,如《人人都說我愛你》中,個頭矮小、迷茫失措的喬一;《九》中,展示出現代社會男性軟弱、焦慮的一面的男主角古依多。女性也不再符合男性視域審美標準,她們開始實現自我,擁有獨立的愛情和欲望。如在《紅磨坊》中,性感美麗的莎婷,崇尚金錢與權力,有傳統的蛇蝎美人的印記,但當她愛上窮詩人后,卻不顧一切的舍棄自己擁有的一切甚至是生命,為觀者建立了一個多面的立體形象。巴赫金在《詩學》一書中強調主人公意識的獨立性、對話性,人物之間的平等、對話關系。⑤而歌舞片除了在塑造人物形象的手法上羽翼日益豐滿,也別具匠心地使人物關系更加復雜化、符號化、深層化。之后的《芝加哥》,榮獲包括第75屆奧斯卡最佳影片獎在內的多項國際大獎,一度讓歌舞片再次成為討論焦點的同時,也反映出歌舞片審美趣味傾向于故事內容多維化、人物關系復雜化,具有代表性,因此筆者選用歌舞片《芝加哥》運用格雷馬斯提出的“行動元”模式⑥和“符號方陣”⑦的兩種形式深入對好萊塢歌舞片影像敘事中人物塑造復調化現象進行具體案例剖析。

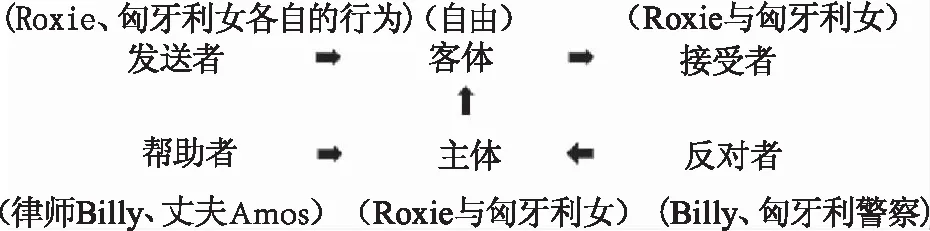

《芝加哥》講述了兩個女殺人犯在律師的包裝下反而一躍成為炙手可熱的明星的故事。在還原20世紀20年代的女性角色和地位轉變的大背景下,人物身份的界限變模糊,入獄的女人們既是殺人犯也是受害者,既是故事內的角色也是“劇中劇”的舞臺表演者,是相悖的兩重身份,發揮著復調敘事者的職能。故事主要以性感大膽的女犯Roxie和Kelly實現“美國夢”的過程為主線,交織貪婪虛偽律師的Billy、唯利是圖的典獄長Morton、善良忠實的丈夫Amos等為功能人物行為,并輔之的次要事件,來凸顯和反諷當時社會的病態。尤其是片中作為主體的殺人犯Roxie與替罪羊匈牙利女人的命運反差,可視當時美國社會的荒謬,如圖1所示。

主客體是 “行動元”模式中最基本的一組關系,它們構成了人物情節發展的基本框架,入獄的女人們為主體,出獄的向往為客體。主體發出為逃離監獄所采取的行為和行動之后產生效益的結果,具有發送者⑧和接受者⑨的職能。在主體實現客體的過程中,主體Roxie得到了律師Billy和丈夫Amos的幫助,讓有罪的Roxie不但逃脫牢獄而且成為受人追捧的明星,而反觀無罪的匈牙利女,她被原本應該伸張正義的匈牙利警察誣陷,本應是幫助者身份的警察變為反對者,唯一能幫助她的Billy也未出現,行動元幫助者的缺失等同于反對者的出現,導致她最后被實施絞刑。兩者鮮明的命運歸宿在劇中愚昧市民的嬉笑聲中更顯當時社會的可悲。

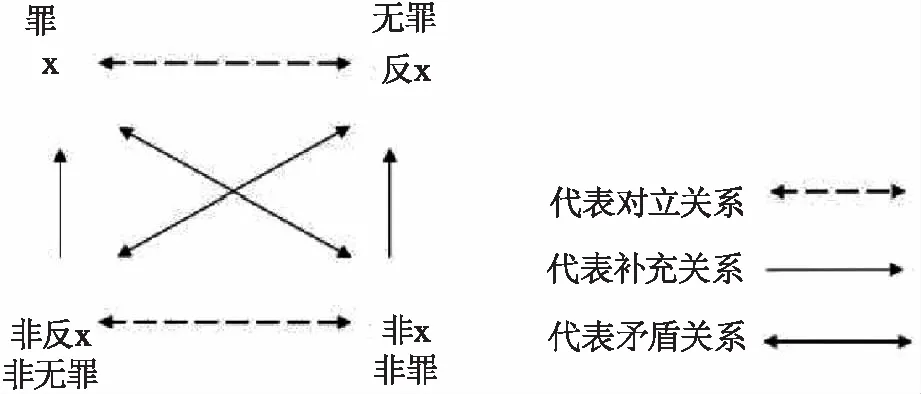

而Roxie人物塑造,形象復調化特征顯著。借助格雷馬斯符號方陣分析,如圖2所示。

圖1 Roxie和匈牙利女的人物關系圖

圖2 Roxie人物塑造圖

X——反X對立關系:殺死情夫的階下囚Roxie如何逆襲成功,成為耀眼的明星是影片最主要的敘事線,有罪之身的Roxie(X)和追求明星夢想的Roxie(反X)構成影片中最主要的一組對立關系。

X——非反X補充關系:律師Billy的將Roxie包裝成為“芝加哥史上最甜美爵士小殺手”(sweetest little jazz killer ever to hit Chicago)⑩、“一個改過向善的罪人”(A Reformedsinner),這一身份給予殺人犯身份一個新定義,非反X與X形成補充關系。

反X——非反X矛盾關系:Roxie因為情夫的欺騙,被玩弄后遭拋棄,作為受騙者,Roxie也受到了傷害,加之Billy將其包裝成為一個出于自衛而被迫殺人的女孩,更坐實了Roxie的受害者身份,但畢竟她的過分報復,導致發生命案,理應受到制裁,由此形成反X——非反X矛盾關系。

反X——非X補充關系:在Billy的設計下Roxie是一個改過自新、楚楚可憐的正面人物,“一只被命運輾過的蝴蝶”(a butterfly crushed on the wheel),但仍在與命運努力抗爭,這樣一個弱女子的形象正是芝加哥公眾眼中所需要的明星形象。

X——非X矛盾關系:“甜美殺手”的新身份轉變了殺人犯的屬性,本應受到懲罰的殺人犯,反而以“殺人”為炒作點,成為人們關注的焦點,似乎已經完成了明星夢,在這一組關系中弱化了“罪”的概念,形成一組矛盾的關系。

非反X——非X對立關系:一方面在炒作殺人事件,一方面又在著力證實她是受害者,形成一組對立關系。

綜上,Roxie本身追求名利、不擇手段的性格特點與“劇中劇的人物形象設定”即為博取大眾同情的純情、善良的形象塑造了多重身份,增大了敘事張力,并展示了行為獨立不羈,尋求社會地位,但無法消化形形色色新思潮中的負向認知,價值觀的偏差產生偏激行為的20世紀20年代美國“新女性”的形象特點,映射了處于社會轉型時期的美國,短暫的經濟繁榮的背后隱藏著種種問題。由此得出,復調化人物塑造由多面性的形象與鮮明的性格特征加之人物關系復雜化,彼此形成獨立、對話的關系,共同反映影片思想。

四、結語

歌舞片是歌劇模式與戲劇模式結合的產物并且具體通過電影技術手段實現,在自身不斷發展的過程中,敘事模式和技術手段逐步趨于成熟并形成歌舞影像敘事復調化現象。而早期的歌舞片側重于歌舞展演,通常采用長鏡頭記錄歌舞段落,展示歌舞魅力,對于電影鏡頭語言沒有過多的思考。當歌舞片發展成熟,歌舞與視聽語言聯姻,“視覺能指在幾個向度上同時并發”,導演對歌舞片進行多維度的構筑,使歌舞敘事體系與寫實敘事體系兩個相對獨立的影像單元彼此間相互獨立,存在拼貼感與并置性,但又交相映照、相互闡發,統一于一體,和諧的構成一種復調關系。電影手段的革新和通過復調思維建構的歌舞片影像敘事,增加了歌舞片的故事層級,層層遞進展現故事情節,步步推進演繹故事內容,漸漸發展成為成熟的復調化歌舞片。而最能將這一矛盾的兩種形式融合構成內在統一性的影像,其中一層原因便是主題的體現,而主題本身的內涵建構在一定的歷史語境中也發生著變化,歌舞敘事影像也隨之更加復雜,由最初為大眾編織的美夢的愉悅愛情主題,到反映社會現實意義的深刻主題,衍變至半開放或開放結局的具有反思性質的多元主題,歌舞片一步一步地脫離娛樂工具的禁錮,轉型到在喜劇表象后引人深思的類型影片。非常態的歌舞在假定性的日常中生活被常態化,成為了一種新的敘事語言,場景上的突破給歌舞帶來了新的功能意義,包括人物塑造方面,人物的心理現實與現實事件在擬構時空與寫實時空情節的對比、對應,構建了多層次、多指向的時空關系和多面的人物性格。對于歌舞段落,扣人心弦的節奏和狂放不羈的舞蹈讓觀者得到感性上的情感宣泄,并與寫實段落對話,復調式結構的設計又作用于觀者的理性,完美闡釋主題的多重內涵,對于歌舞片本身而言,歌舞既是獨立于敘事,又是與敘事處于對位的關系,兩種語境在相互重合并取得有效的統一時,相互不為彼此的附庸品,“復調”被運用到整體影像中到達平衡狀態的同時,這種和諧觀是各類影片都可以借鑒的,并且給予了創作者更多的發揮空間,創作者可以從自己的主觀意念出發賦予影片不同的內蘊和隱喻性。

注釋:

① [美]艾伯特·F.麥克萊思:《作為儀式的美國輕歌舞劇》,肯塔基大學出版社1965年版,第223頁。

②③ 胡亞敏:《敘事學》,華中師范大學出版社2004年版,第25、27頁。

④ 邱代東:《“整體復調”:對〈蘇州河〉敘事的另一種分析》,《電影文學》,2009年第18期。

⑤ 李鳳亮:《大復調:理論與創作──論米蘭·昆德拉對復調小說的承繼與發展》,《國外文學》,1995年第3期。

⑥ 格雷馬斯在《結構語義學》一書中提出了研究人物關系的三組對立行動元模式:主體-客體、發送者-接受者、幫助者-反對者。一個行動元可以由幾個人物擔任,反之,一個人物也可以同時代表好幾個行動元,每部敘事作品也不一定都含有六個行動元。甚至是一部作品或者段落中,出現兩個或者多個主體并存的現象,這些主體各自獨立,均有其目標或奮斗方向,在不同的情節交叉或并行。參見胡亞敏:《敘事學》,華中師范大學出版社2004年版,第149頁。總的來說,行動元和人物的功能具有其復雜性,由此建構的人物關系線具有“復調性”。

⑦ 格雷馬斯借助邏輯學的方陣形式確立以二元對立為核心的語義方陣。他認為,在任何意義結構中,首先存在著一種對立關系的語義軸,在這個基本語義軸上還可以引入另一種矛盾關系,如果將兩者結合起來,可構成用符號表示的基本結構,假設一項為 X,那么它與反X構成最主要的一組對立關系。X與非X矛盾但并不一定對立,形成矛盾關系。同樣,也存在著反X的矛盾方即非反X。非反X補充X。X、反 X、非 X、非反X,此四語義素之間的關系則可以用一個符號矩形圖形象地表示出來。參見羅鋼:《敘事學導論》,云南人民出版社1994年版,第108、109頁。

⑧ 發送者是推動或阻礙主體實現其目標的一種力量,它可以是人形的,也可以是抽象物。參見胡亞敏:《敘事學》,華中師范大學出版社2004年版,第148頁。

⑨ 接受者是發送者的對象,也可由主體擔任。參見胡亞敏:《敘事學》,華中師范大學出版社2004年版,第148頁。