腫瘤化療居家患者PICC導管相關性感染危險因素分析及預防策略

潘戀俊 張素麗 劉愛霞

經外周靜脈穿刺置入中心靜脈導管(PICC)具有穿刺時危險性小、輸注藥物對靜脈刺激輕、患者活動基本不受限制、留置時間長等優點,在臨床中應用廣泛,尤其是為腫瘤化療患者提供了一條簡便、有效、安全的輸液通路[1]。盡管PICC置管的并發癥相對較少,但由于惡性腫瘤患者免疫力低下,并發感染機會大,且隨著留置時間的延長,發生中心靜脈導管相關性感染(CRI)的發生率逐漸增加,包括局部感染、導管相關血流感染(CRBSI)及潛在感染等[2]。CRI不僅影響PICC導管的使用、造成非正常拔管,也會嚴重威脅患者的生命安全。惡性腫瘤患者化療具有周期性,治療間歇期患者一般居家護理,規范維護監控缺失,是CRI等并發癥的高發時間段。為分析化療間歇居家期間并發CRI的危險因素,并探討相應的預防性干預措施,本研究回顧分析有PICC帶管出院史腫瘤患者的臨床資料,現將結果報道如下。

1 對象和方法

1.1 對象 選擇2014年4月至2016年5月我院有PICC帶管出院史的腫瘤患者。納入標準:(1)接受化療的惡性腫瘤患者;(2)規范PICC置管用于化療,留管時間>1個月;(3)化療間歇期能夠隨訪管理,年齡>18歲;(4)小學及以上文化程度,有完整的漢語表達能力。排除伴有精神疾病和其他軀體嚴重疾病,嚴重感染患者。共收集240例符合標準患者的臨床資料,其中男112 例,女 128 例,年齡 20~68(52.21±12.29)歲;乳腺癌41例,宮頸癌17例,子宮內膜癌13例,卵巢癌16例,胃癌55例,腸癌40例,肝癌38例,其他腫瘤20例。PICC 留置時間 1.5~15(9.00±2.34)個月。

1.2 方法 將入組患者納入我院PICC門診管理并建立管理檔案,在統一健康教育后發放檔案表,化療間歇居家期間患者自我記錄或由接診維護人員填寫PICC維護和CRI(包括局部感染和CRBSI)發生情況。收集患者臨床資料和PICC維護管理記錄,統計居家期間CRI發生情況,并自行設計PICC健康管理檔案記錄條目,分析居家期間并發CRI的危險因素,并初步探討針對性的預防干預措施。

1.3 PICC置管方法及維護方法 根據《PICC操作指南》,由具有PICC專項培訓并取得資質的專科護士負責操作,PICC材料采用4Fr單腔三向瓣膜式導管和穿刺包(巴德醫療科技上海有限公司),在SiteRite5超聲引導系統下,均在肘關節上施行置管術,穿刺點用10cm×12cm透明敷帖固定,置管后行胸部X線檢查確認頭端位置正確。帶管期間每日觀察穿刺點及周圍皮膚情況,每周由專業人員進行生理鹽水/稀肝素液沖封管、更換貼膜和輸液接頭至少一次,有異常情況需及時就診。

1.4 CRI診斷標準 CRI診斷根據《血管內導管相關性感染的預防和治療指南(2007)》[3]:(1)局部感染:PICC置管后,穿刺點出現紅腫、疼痛,伴或不伴有滲液、發熱,或穿刺點細菌培養陽性;(2)CRBSI:帶有血管內導管或者拔除血管內導管48h內的患者出現菌血癥或真菌血癥,并伴有發熱(>38℃)、寒顫或低血壓等感染表現,伴或不伴有WBC增高,確診需要以下至少1項:①有1次半定量導管培養陽性(每導管節段≥15cfu)或定量導管培養陽性(每導管節段≥1 000cfu),同時外周靜脈血培養也陽性并與導管節段為同一微生物;②導管血和外周靜脈血同時做定量血培養,外周血菌落計數>95∶1;③導管血和外周靜脈血做定性血培養,靜脈血培養陽性出現時間比外周血培養陽性早2h及以上;除血管導管外臨床和微生物學資料沒有其他明確的感染源的證據。

1.5 統計學處理 采用SPSS 23.0統計軟件;計數資料描述采用率和構成比,計量資料以表示;年齡、置管時間等級資料采用趨勢性χ2檢驗;單因素分析一般資料(性別、年齡、BMI)、合并慢性病[高血壓、2 型糖尿病(T2DM)]、PICC置管情況(置管史、置管部位和時間)、PICC維護情況(維護頻率等)、體溫、實驗室指標、醫療性質(是否參與本地醫保)等對發生CRI的影響,以P<0.10篩選自變量納入logistic回歸進行多因素分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

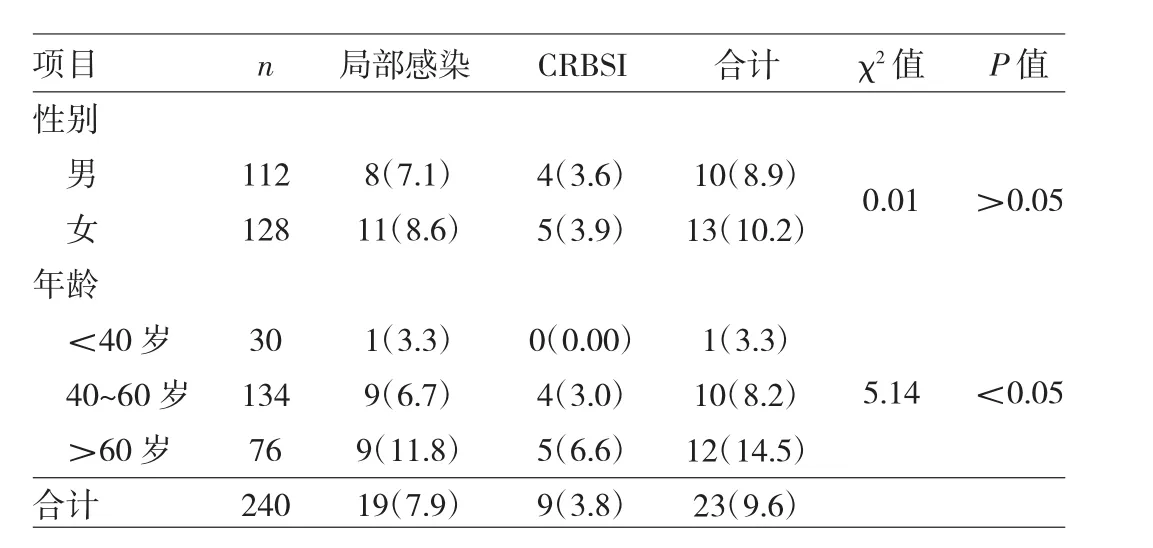

2.1 化療間歇居家期間CRI發生情況 240例患者中化療間歇居家期間發生CRI 23例(9.58%),并發局部感染19例(7.91%),同時發生局部感染和CRBSI 5例,經住院護理和觀察、加強換藥和局部治療后好轉9例(3.75%);不同性別患者CRI發生率差異無統計學意義(P>0.05),不同年齡患者CRI發生率差異有統計學意義(P<0.05),見表 1。

表1 化療間歇居家期間CRI發生情況[例(%)]

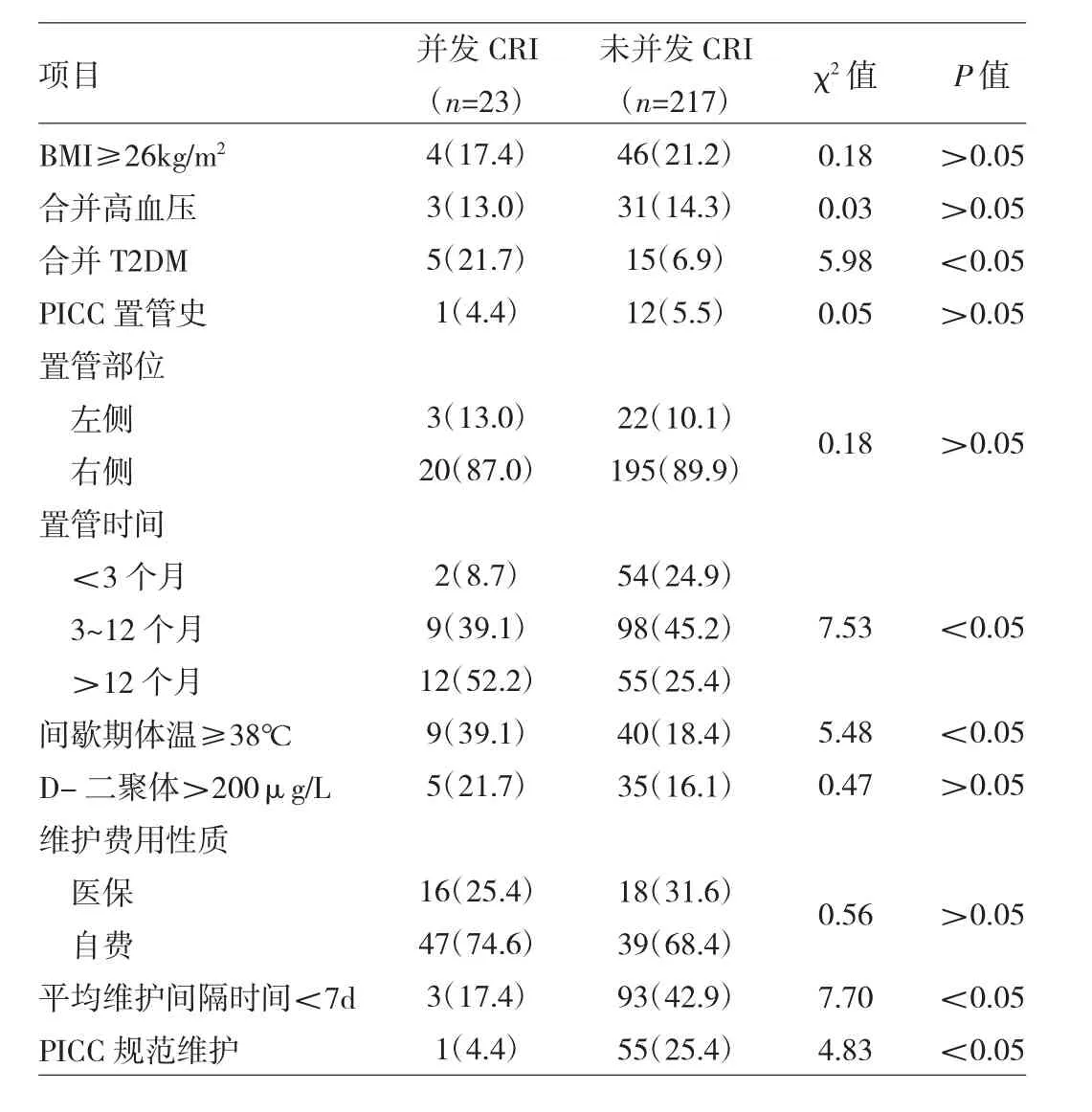

2.2 CRI單因素分析 合并T2DM、置管時間、間歇期發熱、平均PICC維護間隔時間、PICC規范維護是發生CRI的危險因素(均P<0.05),而 BMI、合并高血壓、PICC置管史、D-二聚體>200μg/L、費用性質不是并發CRI的危險因素(均P>0.05),見表2。

表2 CRI單因素分析[例(%)]

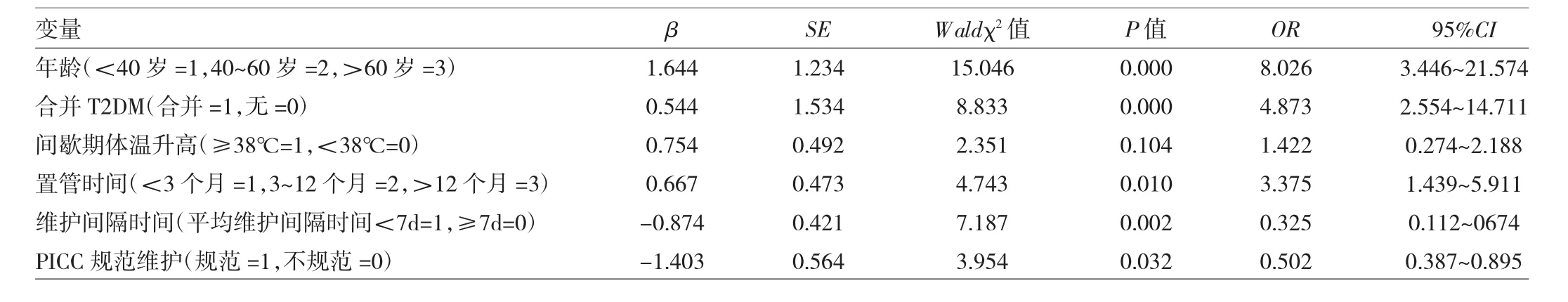

2.3 多因素logistic回歸分析 將單因素中有統計學意義的指標進行多因素logistic回歸分析。高齡、合并T2DM、置管時間長、維護間隔時間≥7d、PICC維護不規范是影響腫瘤化療居家患者發生CRI的臨床相關因素(均P<0.05),見表 3。

3 討論

隨著導管技術的發展,PICC因其安全、留置時間長等優點,能充分滿足周期化療和營養支持的需要,在腫瘤科應用越來越廣泛。但它畢竟是一項有創技術,長時間留置導管導致的CRBSI不容忽視。文獻報道PICC后CRBSI的發生率為 2.65%~7.4%,CRI的發生率5%~30%,并且居家護理組CRI發生率高于住院護理組,兩者差異有統計學意義。美國CDC研究報道平均CRI發生率為5.3‰/導管留置日,感染患者中平均病死率為12%~25%[3]。本組患者的發生率與這些報道相仿。

3.1 腫瘤化療居家患者PICC導管相關性感染影響因素分析

3.1.1 患者方面 本研究通過對240例患者的臨床資料進行分析,腫瘤化療居家患者并發CRI風險較高,高齡、合并T2DM、置管時間長、維護間隔時間長和PICC維護不規范是化療間歇居家期間并發CRI的危險因素,按風險大小由高到低分別為年齡(8倍)、合并T2DM(5倍)、置管時間和維護間隔時間(3倍),PICC規范維護(2倍)。老年患者生理功能減退,代謝能力低下,同時合并多種慢性疾病,住院時間長,從而使發生CRBSI的危險性增大[3-4]。Sharp等[5]研究報道,隨著患者年齡增大,CRI發生率顯著上升,年齡每增加10歲會使CRI風險增加2倍以上。T2DM會引起皮膚和外周血管病變,患者皮膚抵抗力差,血管內皮損傷易發生血栓和血管狹窄,同時,高血糖和慢性炎癥狀態使患者免疫功能下降,對入侵微生物的反應包括中和毒素、吞噬和細胞殺菌作用減弱,從而使局部和全身性感染機會增加[6]。而且惡性腫瘤患者PICC導管反復輸注脂肪乳、氨基酸、腸外營養液等,為細菌孳生提供了良好的培養基,同時化療藥物會對血管內皮造成慢性損傷,加之腫瘤和化療藥物對人體免疫功能的抑制,長期置管的化療患者并發感染風險較高[7]。

3.1.2 規范維護方面 惡性腫瘤化療具有周期性,1個周期為22~28d,2個治療周期之間有2~3周的間歇期。治療間歇期患者一般居家護理,此期間PICC維護不規范、不及時和院外環境等因素,是PICC相關并發癥的高發期[8]。PICC置管對定期規范維護要求較高,Bertoglio等[9]認為,PICC置管后的規范維護情況與并發癥風險息息相關,規范維護缺失是化療間歇期CRI高發的首要原因。而持續規范維護可以提高PICC效果并降低并發癥風險,如果缺乏后期規范維護的保障,則不宜選擇PICC置管。

3.2 腫瘤化療居家患者PICC導管相關性感染的預防策略

表3 多因素logistic回歸分析

3.2.1 加強對患者的健康教育及自我管理教育 對患者實施自我管理教育可使患者掌握自我管理技能,促進其行為改變,有效降低PICC相關并發癥[10]。置管后有效的健康教育,能提高患者規范維護意識,使其認識到穿刺點局部敷貼是有效降低CRI的重要因素。置管時間長、維護間隔時間長和PICC維護不規范患者應建立護患有效信息溝通,充分調動患者參與自我管理,并且及時溝通督促,加強置管后的監測和規范維護,降低CRI風險。

3.2.2 加強CRI的風險評估與干預 護理人員在PICC置管后應對患者發生CRI的風險有充分的認識和評估[11],高CRI風險患者置管后應加強院內護理,密切監測置管患者的穿刺處紅腫、血常規、發熱等癥狀和指標,發現局部感染及早處理預防CRBSI的發生;減少不必要的院外帶管時間[12]。對完成化療療程患者,及時拔除PICC導管。對于老年患者更應加強預防CRI的措施,指導患者進行自我觀察護理、定期洗澡、注意個人衛生等。有研究報道,持續的高血糖水平與靜脈炎的發生具有相關性,所以置管前應常規檢測空腹血糖,血糖>7.8mmol/L時應暫緩置管[13]。置管后應定時監測空腹及餐后2h血糖,對血糖增高者及時使用降糖藥物,減少靜脈炎的發生。對合并T2DM患者施行PICC時,需控制好血糖,并做好對CRI的監控和預防工作。