真實病人mini課堂教學模式在《內科護理學》教學中的應用探討

黃光琴,周彩華*,李光蘭,趙小萍

(杭州醫學院,浙江 杭州 310053)

《內科護理學》是護理專業學生的一門核心課程,對職業能力的培養和其他專業知識的學習具有十分重要的作用,該課程內容涉及廣泛,知識體系龐大,學生學習過程中普遍存在著“難理解、消化不良”的現象,學生缺乏學習熱情,學習效率低下[1]。此外,隨著護理模式的轉變,從傳統的以疾病為中心,轉向以病人的身體及心理需求為中心的整體護理模式,如何在內科護理教學中融入整體護理,培養護生愛傷意識,提升護患溝通能力,這對教學工作者提出了更高的要求[2]。為了解決上述問題,本研究將真實病人mini課堂應用于《內科護理學》的理論教學中,邀請病人來當老師,講述發病經歷,深受學生歡迎,取得了較好的效果,現報道如下:

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇本校2014級護理專科班(按照學生高考成績分數段和各省高考生源平均分配到各班)共計174人為研究對象,其中男生5人,女生169人,按照摸球法,護理141-03班共計87 人為真實病人mini課堂教學組(實驗組),其中男生3人,女生84人;1404-06班共計87人為傳統教學組(對照組),其中男生2人,女生85人。兩組學生均為二年級學生,學完基礎醫學課程,進入護理專業課程學習階段。兩班的教材、課時、教學內容、授課老師、授課時間、考試方法相同。兩班學生的在年齡、性別、入學成績以及前2學期個課程考試成績等方面比較,差異均無統計學意義(P>0.05)年,具有可比性。使用的教材為人民衛生出版社的全國高職高專院校課程《內科護理學》。

1.2 研究方法

1.2.1 對照組

采用傳統教學方法,即課前預習疾病知識、課堂理論講解、課后復習鞏固。

1.2.2 實驗組

采用真實病人mini課堂方式,課前預習疾病知識,準備相關問題提問病人;

課堂上病人講解自身發病的心路歷程后,與學生互動,隨后老師講解相關理論知識;課后復習鞏固。

1.3 真實病人mini課堂

1.3.1 真實病人mini課堂教學內容的確定

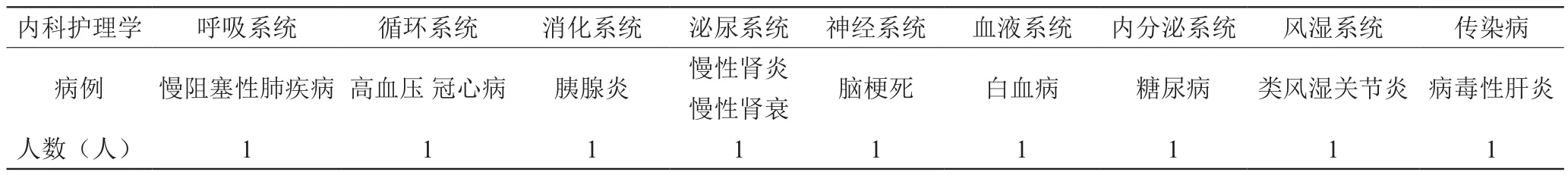

根據現有《內科護理學》教學大綱,專家咨詢,課題組討論,確定真實病人mini課堂大綱,每個章節選擇典型常見病例,邀請病人進課堂。具體安排見表1。

表1 真實病人病例安排表

1.3.2 病人的要求與挑選

1.3.2.1 病人的要求

(1)對醫學感興趣,并愿意付出一部分業余時間為醫學教育和學人才的培養貢獻一份力量。(2)具有一定的文化水平(高中以上)和溝通交流能力,能講普通話,年齡在20-70歲之間,時間充足,具備良好的個人素質。(3)男女不限,以曾患過某種疾病經歷或有慢性疾病但不影響日常基本生活能力的優先考慮。(4)具有一定的表演能力,如適當的肢體語言及面部表情的表演,可以增強學生對所診療疾病的印象。

1.3.2.2 病人的挑選

杭州醫學院附屬省人民醫院的OSCE(objective structured clinical examination,OSCE)項目組采用SP(standardized Patients,SP)對醫學生進行考核的過程中培養了一批SP病人,本課題負責老師與該項目組負責老師聯系,根據課程大綱和教學內容,遵循自愿原則,從中選取了符合要求的9位內科系統典型疾病的病人共同參與課堂教學。

1.3.3 真實病人mini課堂課前準備

授課前,參與教學的老師集體備課,邀請參與mini課堂講課的病人提前演練,觀看的老師提出建議,適當修改,為了確保病人的講述能夠體現疾病的特點。

1.3.4 真實病人mini課堂教學安排(1/2 學時為20分鐘)

具體安排如下:10分鐘病人患病經歷介紹,側重點在于疾病的癥狀和體征。5分鐘老師訪談病人,例如:得知生病后,你的感受是什么?生病過程中,你心里會有哪些想法?等,側重點在于病人患病經歷的感受及心里的壓力。5分鐘學生提問病人,側重點在與病人的溝通,提升學生的溝通能力。

1.4 教學效果評價

1.4.1 課前測試成績和期末總評成績

課前測試成績是由2組學生在預習階段要完成9次課前測驗,測驗內容為9個所選疾病的相關知識點(見表1),記錄9次測驗的成績平均值。因為內科護理學課程在我校分為兩個學期開課,分別為內科護理學Ⅰ和內科護理學Ⅱ,等課程結束后,記錄學生兩次期末總評成績的平均值。內科護理學Ⅰ的期末總評成績是由平時表現(10%)、期中考試成績(20%)、實驗成績(30%)、期末考試成績(40%)組成,內科護理學Ⅱ的期末總評成績是由平時表現(10%)、實驗成績(30%)、期末考試成績(60%)組成。

1.4.2 問卷調查

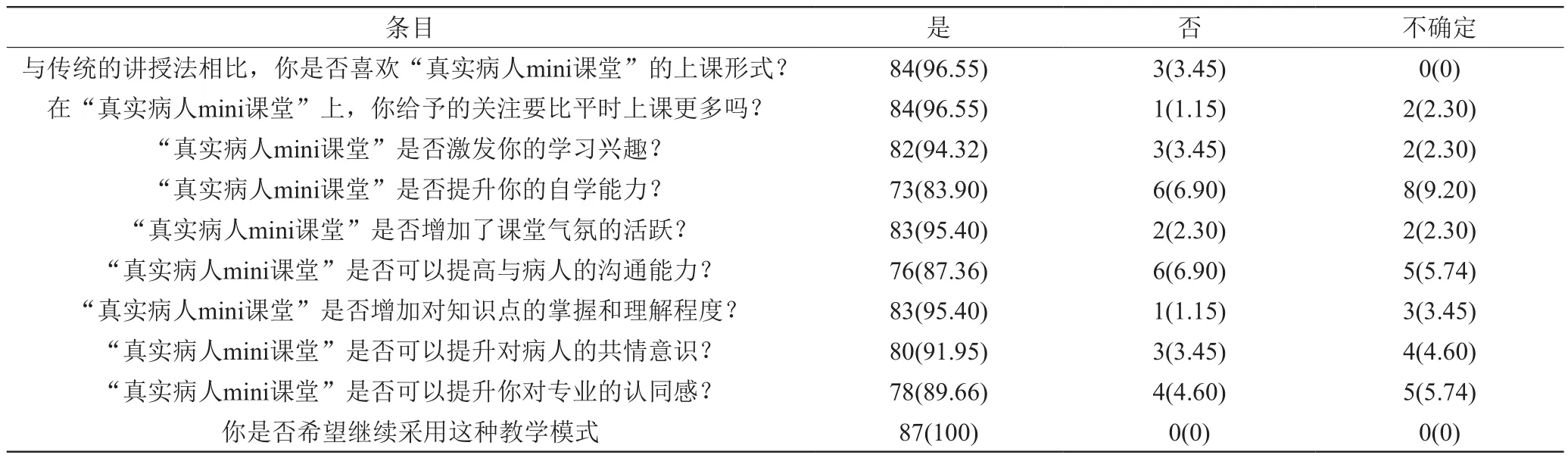

采用自行設計的調查問卷,了解實驗組同學對病人mini課堂的教學效果的評價,分為3個等級共10個條目,課程結束后,教師通過問卷星收集調查結果。當場發放當場回收。本次調查共發放問卷87份,回收87份,回收率為100%。

1.4.3 統計學分析

利用統計軟件SPSS22.0進行數據錄入和統計分析,計量資料以均數±標準差表示,進行兩樣本均數t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

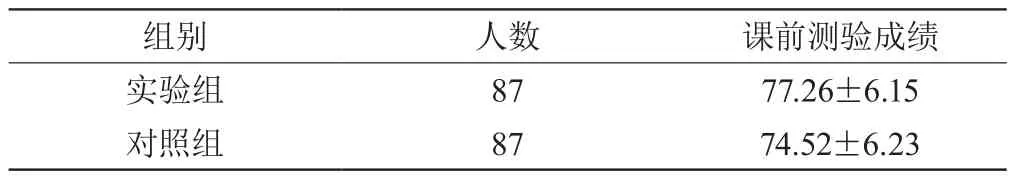

2.1 兩組學生課前測驗成績

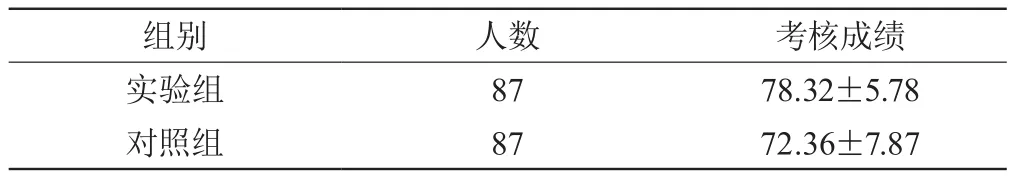

(見表2)和期末總評成績比較(見表3):實驗組的課前測驗成績和理論成績考試都優于對照組(P<0.05)

表2 兩組學生課前測驗成績比較

表3 兩組學生期末總評成績比較

2.2 實驗組學生的評價結果

(見表3):調查結果顯示,實驗組同學對真實病人mini課堂的教學模式評價較高,100%學生同意繼續采用此教學模式授課,詳見表4。

表4 實驗組對真實病人mini課堂教學模式的評價(n=87)人(%)

3 討 論

3.1 真實病人mini課堂教學模式能提高了《內科護理學》學習的效果。

本研究結果顯示,2個組別在教材、老師一致的情況下,由于采取不同的教學模式,實驗組的學習成績優于對照組。主要原因在于:學生課前預習充分,帶著問題去預習,調動學習積極性,自主學習能力得到提升;課中,真實病人進入課堂后,學生面對真實病人,親眼見到病人的臨床表現,聽到病人的講述,對疾病的理解很直觀[3],知識點不容易遺忘,95.46%的學生認為該模式增加了對知識點的掌握和理解程度;課后復習鞏固知識點時,通過聯想上課病人的描述,促使知識內化的加深。

3.2 真實病人mini課堂教學模式提高學生學習興趣,學習滿意度,提高護患的溝通能力,提升了對專業的認同感。

真實病人mini課堂突破傳統的教學模式,改變“你聽我講”“你做我看”的教學方式,課堂的主體不僅僅是老師和學生,還有病人的參與,課堂氛圍活躍;通過病人真實的講述,使學生從對疾病的認識進深到對病人的整體認知,深刻理解病人的“情感需求”,提升了內在學習的動力,從“被逼學習”走向“自我學習”,發揮學習者的主觀能動性,最終提高了學生的學習興趣,學習滿意度;通過在課堂上,跟病人面對面的交流,鍛煉溝通能力,87.36%學生認為該模式能提高與病人的溝通能力;借此課堂,讓學生傾聽病人的心聲,了解病人的痛苦,進而改善對病人的護理態度,也認識到護理專業的學習可以減輕病人的痛苦,使學生對護理職業有更深的委身度,89.77%學生認為該模式提升了對專業的認同感。

3.3 真實病人mini課堂存在的問題。

真實病人mini課堂深受學生歡迎,每次的課堂特別活躍,學生參與度很高,當然,該教學模式也存在著一些問題。主要表現在以下方面:①病人的時間不確定性,比如臨近上課時間,病人突然告知無法來學校參與教學。為了解決上述問題,課題組會多吸納一些志愿者,但是還是避免不了病人的突發事件;②病人的表達水平不同,影響學生的疾病認知。雖然在課前課題組會提前安排預演練,提出一些改進建議,但是在課堂上的呈現還是具有差異性。③mini課堂的時間難控制,大多數的情況會超過20分鐘,特別是病人講的很精彩,學生聽得很入迷,輕易不容易打斷,這樣會影響后面教學進程安排,課題組老師通過預設鬧鈴的形式,提醒病人。

真實病人mini課堂教學模式通過邀請病人進入《內科護理學》課堂,讓學生有機會面對真實的病人,通過現身說法,訪談式提問,使學生參與到教學活動中,調動了學習的積極性。實際病例、SP等情景能夠充分激發學生的興趣和潛力,提高其學習的主動性,提高學生的臨床思維,同時提升學生的專業認同感,培養學生人文素養,為日后護患的良好溝通奠定基礎。雖然在課題的實施過程存在著一些問題,但在日后的實施中,進一步克服與完善,以便更好地促進教學工作,提高教學質量。