早期干預對早產兒認知發育的影響

孫 燕,張瑜平,賈文智,蒯燁濱,肖海燕,李玖玲,李海欣

(常州市婦幼保健院,江蘇常州213003)

早產兒定義為胎齡不足37周出生的新生兒。早產兒胎齡愈小,發育愈不成熟,腦損傷是其常見的并發癥之一,其帶來的遠期后遺癥嚴重影響早產兒的生長發育,可造成早產兒運動功能的障礙和不同程度的認知、行為、注意力及社會交往能力的缺陷,給社會和家庭帶來巨大負擔[1-2]。經研究證明,從新生兒期開始的早期干預可促進早產兒的認知發育,有效防止因圍產高危因素造成的發育遲緩及運動障礙等,且早期干預愈早愈好[3-5]。本研究將基于新生兒行為神經評估(NBNA)的評估結果,對早期早產兒制定個體化的早期干預方案,并在糾正6月齡時評價其早期干預效果,以探索有效的早期干預技術,改善早產兒預后。

1對象與方法

1.1研究對象

收集在常州市婦幼保健院兒保科早產兒高危兒門診就診,出生日期為2016年1月1日至2016年6月30日的早產兒95例,排除患有嚴重先天畸形和遺傳代謝性疾病的患兒,如肌源性疾病、21-三體綜合征、骨骼發育畸形等。其中早期早產兒55例,晚期早產兒40例,所有研究對象的主要監護人簽署知情同意書并對其建檔隨訪。

1.2研究方法

對95例早產兒進行隨訪監測,在其糾正胎齡滿40周時進行NBNA評估。NBNA可結合一般體格檢查全面了解新生兒體格發育、視聽感知能力和神經系統情況。該量表評分有3個分度(0,1,2),滿分40分,<35分為異常。所有研究對象的NBNA檢查在光線半暗、安靜的環境中進行,在兩次喂奶中間,睡眠狀態開始。室溫24℃~28℃,且全部檢查在10分鐘內完成。

早期早產兒根據評估結果制定感知功能及運動功能的個體化菜單式早期干預方案,包括:①視覺刺激:用顏色鮮艷的紅球、黑白方格卡、微笑人臉等在嬰兒面前20cm處逗引,訓練視覺注意及定向能力;②聽覺刺激:用發聲玩具在嬰兒耳邊10厘米處進行逗引,訓練聽覺注意及定向能力;③大運動訓練:嬰兒被動操訓練,并根據評估結果進行豎頭,俯臥位抬頭,被動翻身,拉坐,坐位運動刺激訓練。④姿勢管理,糾正異常姿勢,促進主動運動成熟;⑤前庭功能訓練:將小兒頭位進行不同體位的變化,進行前庭刺激。⑥親子互動:逗引、撫觸等。⑦精細運動訓練:手握持,被動抓握,主動抓握,取物,撕紙等訓練。方案制定成卡冊及運動圖譜,門診一對一指導,發放家長對照訓練,寶寶每天訓練兩次,每次20~30分鐘,每2~4周門診復診指導。復診觀察內容包括行為能力(視、聽能力)、主/被動肌張力(頭控、圍巾征、腘窩角、內收肌角、足背屈角)、運動發育(抬頭、翻身、獨坐、爬等)、原始反射及姿勢(非對稱性緊張性頸反射、握持反射、牽拉反射、擁抱反射、踏步/放置反射等)。復診后根據早產兒評估結果給予相應的訓練內容,如出現異常征象者(運動落后、肌張力異常),做相應的康復訓練。晚期早產兒僅提供常規被動操早期干預指導,每兩個月復診。糾正胎齡6月齡時對95例早期早產兒和晚期早產兒進行Gesell發育量表的評估。

所有評估人員均經過專業培訓并取得培訓合格證。

1.3統計學方法

2結果

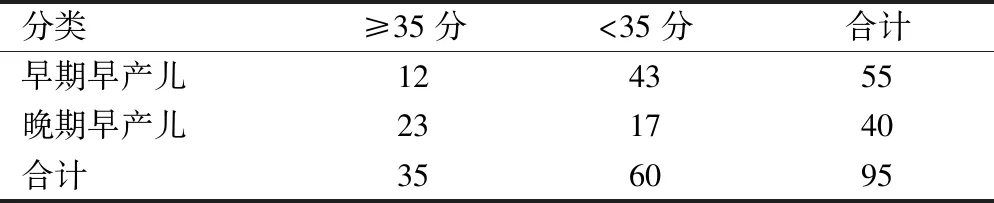

2.1 NBNA評估結果

對95例早產兒在糾正胎齡滿40周時進行NBNA評估。評估結果為異常60例(NBNA<35分),其中早期早產43例,晚期早產17例。早期早產兒的異常發生率為78.18%,而晚期早產兒的異常發生率為43.5%,兩者存在明顯差異(χ2=12.671,P=0.001),見表1。

表1 95例早產兒NBNA評估情況表(n)

Table 1 Results of NBNA assessment for 95

preterm infants(n)

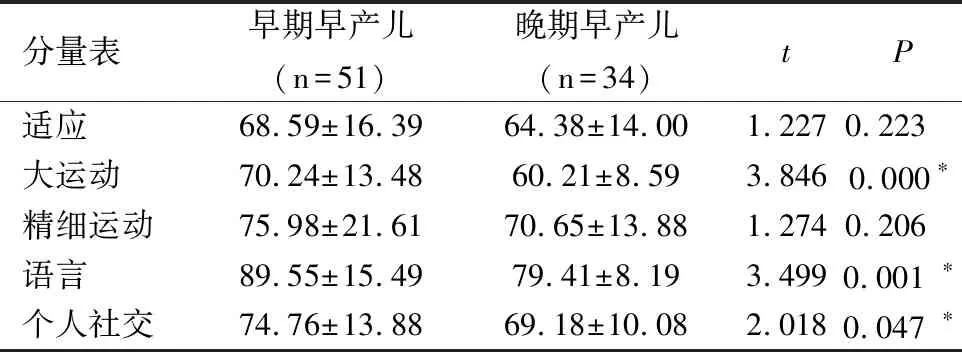

2.2 Gesell評估結果

85例糾正胎齡6月齡早產兒進行Gesell評估,失訪率為10.5%(失訪早產兒包括4例早期早產兒和6例晚期早產兒,兩者失訪率不具有統計學意義(P>0.05)。晚期早產兒與早期早產兒在“大運動行為”“語言行為”“個人社交行為”3個亞量表得分存在顯著差異(P<0.05),適應性行為和精細運動行為差異不具有統計學意義,即晚期早產兒在糾正6月齡時大運動行為、語言行為、個人社交行為顯著落后于早期早產兒,見表2。

分量表早期早產兒(n=51)晚期早產兒(n=34)tP適應68.59±16.3964.38±14.001.2270.223 大運動70.24±13.4860.21±8.593.8460.000?精細運動75.98±21.6170.65±13.881.2740.206 語言89.55±15.4979.41±8.193.4990.001 ?個人社交74.76±13.8869.18±10.082.0180.047 ?

注:*P<0.05為差異有統計學意義。

3 討論

近年來,隨著圍產醫學及新生兒醫學的快速發展,早產兒的存活率有所上升[6],全球早產兒發生率正逐年增加[7-8]。在我國,尤其是全面放開二孩政策的落實以后,早產兒的發生率亦呈上升趨勢。早產兒面臨著多種健康及生長發育問題。近些年國外研究發現,早產兒腦癱的發生率為足月兒的70~80倍,早產兒認知學習障礙的發生率也較足月兒明顯升高[9-10]。因此,如何實現早產兒的追趕生長尤為重要。

3.1基于NBNA評估結果制定的個體化早期干預方案可以有效改善早產兒預后

本次研究對早期、晚期早產兒進行NBNA評估時發現,晚期早產兒的發育程度優于早期早產兒,經過干預模式的訓練,早期早產兒在大運動行為、語言行為、個人社交行為顯著優于晚期早產兒。說明基于NBNA評估結果來制定個體化早期干預方案優于常規被動操干預效果。目前,早產兒早期干預還處于探索階段,缺乏系統性和針對性,通過評估來制定個體化干預措施具有顯著效果。除了進行常規的運動訓練,特別針對早產兒的落后能區進行加強訓練及異常姿勢糾正,對于早產兒來說更具有針對性。對于家長來說,可以直接看到早產兒發育不足,從而提高家長參與早期干預的依從性,更有利于提升早產兒家長的育兒能力,減少家長由于早產而帶來的焦慮情緒,優化親子關系,有效改善早產兒預后,提升早產兒發育水平。

3.2晚期早產兒的早期干預應給予同等重視

2005年美國兒科學會和美國婦產科學院將不同胎齡的早產兒分為“早期早產兒”和“晚期早產兒”,出生胎齡小于34周為早期早產兒,大于等于34周且不足37周為晚期早產兒。晚期早產兒的身長、體重和外貌已接近成熟,所以過去認為滿34周是新生兒成熟的轉折點,甚至超過妊娠34周后,不再積極干預來預防早產的發生,但近些年研究顯示[11-12],晚期早產兒的認知發育水平顯著低于正常足月兒。與足月兒比較,晚期早產兒仍然具有獨特的生理和病理特點[13],其患病率和病死率與足月兒相比明顯增加,腦發育不成熟,腦損傷及其后遺癥都長期預后差。大腦灰質、白質和小腦的大部分發育都在孕期的最后6周,與足月兒相比,34周時大腦的重量只有后者的65%,故晚期早產兒腦的發育還很不成熟,智力發育遲緩或殘疾發生的危險性較足月兒明顯增加,早產兒長期預后不良主要與神經發育不完善;視力、聽力的損傷及體格發育落后相關[2]。本研究中在糾正胎齡40周對早產兒進行NBNA評估發現,晚期早產兒的發育情況明顯優于早期早產兒(P<0.05),但其后對晚期早產兒僅給予被動操干預方案,在糾正6月齡時其大運動、語言及社交均明顯落后于早期早產兒(P<0.05)。因此晚期早產兒應當給予足夠的重視。醫護及家長應加強對其的管理,除把重點放在早產兒的體格增長外,還應重視其認知發育,并給予晚期早產兒足夠的早期干預。

3.3本研究的不足

本研究通過比較早期早產兒與晚期早產兒在干預前后的發育情況,發現將NBNA評估結果作為依據制定的干預方案,對于早產兒的認知發育具有良好的效果,從而為早產兒發育異常的早發現、早干預提供一定的理論基礎。但本研究仍存在不足,例如在對早產兒的隨訪過程中,僅在糾正胎齡6月齡時對早、晚期早產兒的認知發育情況進行評估,而未追蹤至12月齡、18月齡,在后續的研究中,將不斷增大樣本量,延長隨訪周期,以期獲得更完整、更嚴謹的結果。