動態超聲監測在多發性子宮肌瘤腹腔鏡剔除術中的應用效果

王玉鳳,譚細鳳,章艷燕,張 雨,谷雨楓,徐慧君,李 宏

(中國人民武裝警察部隊浙江省總隊醫院婦科,浙江嘉興314000)

子宮肌瘤是臨床上常見的婦科疾病之一,多發于育齡期女性,30~50歲之間的女性較為常見。隨著我國醫療技術的不斷發展,腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術成為了臨床上治療子宮肌瘤的主要方式之一,特別是在多發性子宮肌瘤中的應用較為廣泛,該術式具有創傷小、康復快的優點,但同時體積較小、位置處于肌層深處的肌瘤容易被遺漏,是腹腔鏡治療最大的弊端[1]。在腹腔鏡治療的基礎上剔除深層次、體積小的肌瘤是提高子宮肌瘤剔除術治療效果和改善患者生活質量的關鍵性因素。本次研究旨在探索動態超聲在腹腔鏡多發性子宮肌瘤剔除手術中的應用效果,為臨床診治多發性子宮肌瘤提供參考依據。

1資料與方法

1.1研究對象

選取2016年10月至2018年6月于中國人民武裝警察部隊浙江省總隊醫院接受治療的56例多發性子宮肌瘤患者為研究對象,按照隨機數字表法將患者平均分為兩組,觀察組患者28例應用動態超聲定位輔助腹腔鏡進行多發性子宮肌瘤剔除,28例對照組患者應用腹腔鏡下多發性子宮肌瘤剔除。所有患者平均年齡(36.24±12.47)歲;平均病程(3.26±2.48)個月。納入標準:①年齡≥18歲;②經診斷確診為多發性子宮肌瘤;③患者及其家屬知情并簽署知情同意書。排除標準:①腎、肝等嚴重器官性疾病;②精神、意識等障礙性疾病;③心臟病等突發性疾病。本次研究經本院倫理委員會審核通過并符合相關倫理學標準。

1.2方法

1.2.1手術方法

對照組于月經來潮完全結束后的3~7日進行剔除術治療,取截石位并實施全身麻醉,將舉宮器放置于宮腔內,進行氣腹建立。在合適的穿刺點實施穿刺后為患者注射生理鹽水+2U垂體后葉素20mL,注射部位為子宮肌層。應用電鉤切開子宮肌層直至肌瘤并剔除可探及的腫瘤,將腫瘤剔除后采用可吸收線進行子宮創面縫合,經德國STORZ公司纖維電視攝像系統腹腔鏡確定肌瘤清除干凈且無異常后沖洗盆腔,拔出套管針,關閉創口,手術完畢。觀察組:手術方法與對照組相同,剔除肌瘤后取出舉宮器。由專業超聲醫務人員采用無菌手套將超聲探頭套住,引導線則采用無菌袋將其套入,采用美國GE多普勒彩色超聲儀LOGIQ 5 PRO對患者實施陰道動態超聲檢查,若多普勒超聲影像顯示有壁間小肌瘤存在,則經腹腔鏡采用引導棒對肌瘤位置進行定位,然后在動態超聲的引導下將肌層切開直到肌瘤暴露,完全剔除。

1.2.2觀察指標

①兩組患者手術情況比較:觀察并比較兩組患者的手術情況,包括手術時間、術中出血量、排氣時間以及下床活動時間;②兩組患者術后肌瘤殘留情況及復發情況比較:觀察并比較兩組患者的術后肌瘤殘留情況及復發情況,包括肌瘤殘留率、殘留肌瘤平均直徑以及復發率;③兩組患者不良反應比較:觀察并比較兩組患者不良反應發生情況,包括腹痛、發熱、傷口愈合不良等,計算不良反應總發生率。

1.3統計學方法

2結果

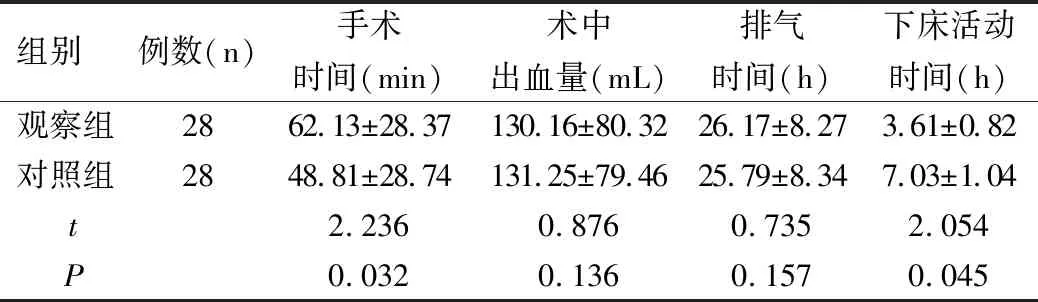

2.1兩組患者手術情況比較

兩組患者的術中出血量和排氣時間比較無顯著差異(均P>0.05),觀察組患者的手術時間顯著長于對照組(P<0.05),下床活動時間顯著短于對照組(P<0.05),見表1。

組別 例數(n)手術時間(min)術中出血量(mL)排氣時間(h)下床活動時間(h)觀察組2862.13±28.37130.16±80.3226.17±8.273.61±0.82對照組2848.81±28.74131.25±79.4625.79±8.347.03±1.04t2.2360.8760.7352.054P0.0320.1360.1570.045

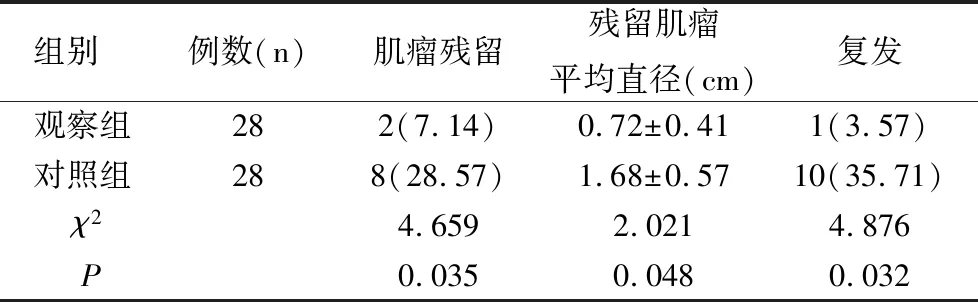

2.2兩組患者術后肌瘤殘留情況及復發情況比較

觀察組患者的肌瘤殘留率、復發率均顯著低于對照組(均P<0.05),且殘留肌瘤平均直徑顯著小于對照組(P<0.05),見表2。

組別 例數(n)肌瘤殘留殘留肌瘤平均直徑(cm)復發觀察組282(7.14)0.72±0.411(3.57)對照組288(28.57)1.68±0.5710(35.71)χ24.6592.0214.876P0.0350.0480.032

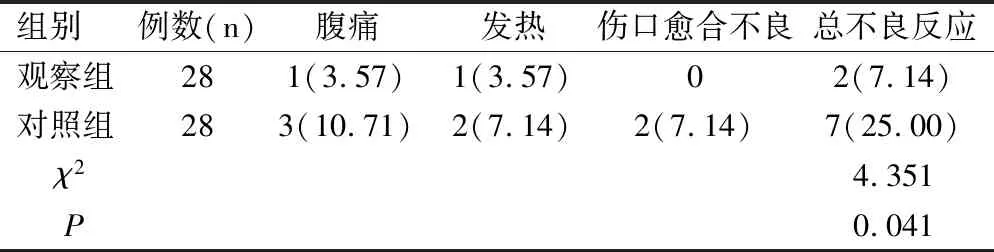

2.3兩組患者不良反應比較

患者不良反應主要表現為腹痛和發熱,觀察組總不良反應發生率顯著低于對照組(P<0.05),見表3。

表3兩組患者不良反應比較[n(%)]

Table 3 Comparison of adverse reactions of patients between two groups[n(%)]

組別 例數(n)腹痛發熱傷口愈合不良總不良反應觀察組281(3.57)1(3.57)02(7.14)對照組283(10.71)2(7.14)2(7.14)7(25.00)χ24.351P0.041

3討論

3.1多發性子宮肌瘤的治療

子宮肌瘤是女性生殖系統最常見的腫瘤,雖然絕大多數肌瘤是良性病變,但部分患者存在變性可能,且對于較大的子宮肌瘤患者可存在不適,如下腹部墜脹、痛經、月經失調等,目前對于子宮肌瘤藥物治療效果不理想,因此,部分子宮肌瘤需要手術治療,特別是對于多發性子宮肌瘤。腹腔鏡子宮肌瘤剔除術具有微創、美觀、恢復快等優點[2]。同時還能夠最大程度保留患者子宮的生理功能和生育功能,為多數患者所接受,但該手術難以識別腺瘤、小體積以及深層次的肌瘤,復發率較高[3]。此外,多發性子宮肌瘤具有病情復雜的特點,其發生部位范圍較廣,數量也具有不確定性,即使在腹腔鏡的指導下進行手術,剔除的全面性仍會受到較大的影響,存在較大的偏差[4]。

3.2動態超聲引導在多發性子宮肌瘤腹腔鏡剔除術中的應用

動態超聲進行輔助檢查能夠為醫務人員提供肌瘤的空間信息和位置信息,幫助醫務人員對手術切口進行精準定位,從而提高了子宮肌瘤剔除術的成功率,降低殘留率,最大程度的避免了對子宮組織的破壞,顯著改善患者的預后[5]。本研究結果發現,兩組患者的術中出血量和排氣時間比較無顯著差異(P>0.05),觀察組患者的手術時間顯著長于對照組(P<0.05),可能原因是動態超聲聯合腹腔鏡的共同應用要求臨床醫務人員具有較高的技術,加之需要對小體積、深層次的肌瘤進行探查,手術時間因而延長。此外,本研究結果還發現,觀察組患者下床活動時間顯著短于對照組(P<0.05),且肌瘤殘留率、復發率均顯著低于對照組(P<0.05),殘留肌瘤平均直徑顯著小于對照組(P<0.05)。同時,觀察組總不良反應發生率顯著低于對照組(P<0.05),提示腹腔鏡中動態超聲引導觀察可提高手術效果,降低復發率和不良反應。Mimura 等[6]在腹腔鏡術中應用腔內超聲監測,結果發現能減少肌瘤殘留,與本研究結果相似。曹佃霞等[7]研究了超聲監測腹腔鏡子宮肌瘤剔除術的價值,結果發現該方法可有效減少肌瘤殘留,判斷肌瘤的剔除方式,避免術中損傷子宮內膜,及時發現血腫病灶,減少圍手術期并發癥。潘凌云等[8]研究發現陰道超聲用于腹腔鏡子宮肌瘤剔除術,42例患者中發現11枚殘留肌瘤,以上結果均提示超聲監測在肌瘤剔除術后有一定作用。

綜上所述,動態超聲輔助行腹腔鏡剔除術能夠顯著降低多發性子宮瘤殘留率,完整剔除體積小、深層次的肌瘤,有利于促進患者康復,使患者下床活動時間大大縮短,同時顯著降低了復發率和不良反應發生率,對于改善患者預后具有促進作用。