65例新生兒驚厥的臨床分析

李玉品,虎崇康,王寶西,江 遜

(空軍軍醫大學唐都醫院兒科,陜西西安710038)

新生兒驚厥(neonatal seizures)是新生兒神經系統中最常見的癥狀之一,是指新生兒出現的大腦皮質功能暫時紊亂所導致的腦細胞異常放電的疾病,病因復雜,發生率為1.8‰~3.5‰[1]。主要表現為全身或局部骨骼肌群突發性不自主強直、陣攣性抽搐,并誘發關節運動,這種運動多為全身性、對稱性的,并常伴有意識障礙[2-4]。此外,驚厥也可造成腦損傷,是新生兒圍生期最重要的死亡原因之一,部分患兒還會遺留永久的神經系統后遺癥,伴隨其一生[5]。本研究對2015年12月至2017年12月期間在空軍軍醫大學第二附屬醫院兒科住院治療的65例足月新生兒驚厥患兒的臨床資料進行總結、歸納和分析。現將研究結果報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

本組65例足月新生兒驚厥患兒男42例,女23例;年齡1~28天,出生時有窒息史27例,有異常分娩史(剖宮產、胎膜早破、前置胎盤、產鉗助產)6例;出生后3天內發病29例,主要發生于新生兒低血糖癥及新生兒重度窒息患兒,占45%,7天后發病18例,主要發生于新生兒化膿性腦膜炎及顱內出血患兒,占27%。

1.2診斷方法

結合患兒病史、全面查體結果,通過合理的輔助檢查做出病因診斷。尤其注意母親疾病史、分娩史、用藥史及家族遺傳史。完善血氣、血糖、電解質、血氨、乳酸等檢驗評估代謝紊亂性疾病;有感染病史的患兒應做腦脊液常規(20例)、生化及病原學檢查;有家族遺傳史應做血尿代謝物篩查(52例)、染色體及基因組分析(3例);所有納入病例均完善頭顱超聲、MRI及CT等影像學檢查排除腦結構發育異常、顱內出血等,利用視頻腦電圖對驚厥進行診斷和預后判斷。

1.3治療方法

維持良好的通氣、換氣功能,使血氣及pH保持在正常范圍,維持各臟器血液灌流,使心率、血壓保持在正常范圍,維持血糖水平在正常高值,對于13例低血糖癥新生兒,立即靜脈輸注10%葡萄糖液2mL/kg,速度為1mL/min,隨后繼續滴入10%葡萄糖液6~8mg·kg-1·min-1,經上述處理后所有低血糖癥患兒血糖均恢復正常,其中4例患兒經糾正低血糖后仍有驚厥發作,予苯巴比妥鈉鎮靜后緩解。

26例缺氧缺血性腦病患兒,驚厥發作時給予負荷量苯巴比妥鈉,驚厥控制后給予維持量治療,3例控制仍不理想的患兒在追加苯巴比妥鈉劑量(每次追加5~10mg/kg,最大劑量30~40mg/kg)的同時,經家屬簽字同意后,給予口服左乙拉西坦口服溶液10~20mg·kg-1·d-1起始,最大30~40 mg·kg-1·d-1后控制理想,1例難以控制的驚厥發作家屬放棄治療。

7例化膿性腦膜炎患兒,驚厥發作時給予水合氯醛灌腸鎮靜后5例明顯緩解,2例經苯巴比妥鈉鎮靜后緩解。1例敗血癥并低鈣血癥的患兒,水合氯醛鎮靜同時,給予葡萄糖酸鈣(2mL·kg-1·次-1)糾正低鈣血癥后緩解。4例顱內出血患兒(包括2例蛛網膜下腔出血,2例腦實質出血。其中1例存在凝血因子XII、VII缺乏,1例產傷,2例未找到明確病因)臨床表現為反復驚厥發作,每日發作次數均在3次以上,每次持續數秒至5分鐘不等,給予苯巴比妥鈉鎮靜、維生素K1(3~5mg)止血等治療后緩解,其中1例患兒在腦外科協助下行顱內出血外引流術,術后恢復良好。5例腦梗塞及腦發育異常患兒經苯巴比妥鈉治療后驚厥得以控制,但由于經濟等原因家屬放棄治療。1例撤藥綜合征患兒經水合氯醛鎮靜后緩解。

納入病例中所用苯巴比妥鈉劑量為負荷量15~20mg/kg,對于驚厥控制理想患兒,12~24h后給予維持量3~5mg·kg-1·d-1,療程3~5天,驚厥難以控制的患兒,則每次追加5~10mg/kg,最大劑量30~40mg/kg。所用水合氯醛劑量為0.3~0.5mL·kg-1·次-1。

2結果

2.1發病原因

在本組資料中,發病原因明確57例,病因未明8例。病因明確患兒中缺氧缺血性腦病26例,低血糖13例,化膿性腦膜炎7例,敗血癥合并低鈣血癥1例,顱內出血4例,腦梗塞3例,腦發育異常2例(腦皮質發育不良、胼胝體發育異常),撤藥綜合征1例。

2.2發作類型

微小型發作46例,其中包括缺氧缺血性腦病26例,低血糖癥13例,化膿性腦膜炎5例,敗血癥合并低鈣血癥1例,撤藥綜合征1例,其中3例缺氧缺血性腦病患兒合并陣攣發作,微小發作主要表現為四肢抽動、咂嘴、吸吮、流涎、眨眼、眼瞼顫動、眼球強直性偏斜;陣攣型發作12例,包括顱內出血4例,缺氧缺血性腦病3例,化膿性腦膜炎5例,表現為肢體性陣攣抽搐,無固定順序從某一肢體向另一肢體轉移;強直型7例,其中腦梗塞3例,腦發育異常2例,化膿性腦膜炎2例,表現為四肢強直性伸展,類似于去大腦強直姿勢;未見肌陣攣型發作。

2.3視頻腦電圖

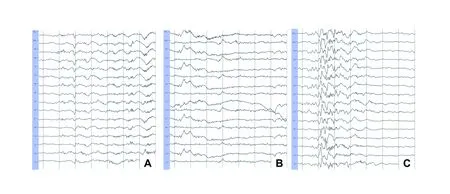

本研究視頻腦電圖表現:輕度異常27例(見圖1A),中度異常22例(見圖1B),重度異常16例(見圖1C)。輕腦電圖輕度異常主要表現為背景活動成熟度延遲、少量局灶性放電、與受孕齡相適應的波形缺乏;中度異常主要表現為背景活動中度不連續、與受孕齡不相適應的波形明顯延遲、持續普遍性低電壓(所有狀態下背景活動<25μV);重度異常表現為背景活動明顯不連續、頻繁Rolandic區正相尖波、嚴重低電壓及暴發-抑制。

注:A為輕度異常;B為中度異常;C為重度異常。

圖1視頻腦電波圖

Fig.1 Video brain waves

2.4臨床轉歸

65例患兒中,3例腦梗塞、2例腦發育異常及1例重度缺氧缺血性腦病患兒,由于經濟困難、驚厥難以控制等原因家屬主動放棄治療,其他59例患兒經抗驚厥及綜合治療后臨床控制理想。

3討論

3.1發病原因缺氧缺血性腦病居首位

新生兒驚厥病因復雜,主要的發病原因分為感染性因素和非感染性因素,其中以非感染性因素常見。由缺氧缺血性腦病引起的驚厥居首位,其他病因還包括顱內出血,低鈣、低鈉、低血糖等代謝性疾病,先天畸形,全身或顱內感染等[6]。在本組65例患兒中,缺氧缺血性腦病和顱內出血這兩種病因導致的驚厥病例數共30例,占觀察總數的46%,其次是低血糖癥和感染,分別占觀察總數的20%和14%。缺氧缺血性腦病會引起腦血流再灌注,造成細胞水腫、血管通透性增加和顱內壓升高,進一步造成腦細胞損傷,同時,缺氧損傷和代謝功能紊亂也會引起驚厥的發生。部分新生兒易發生顱內出血,主要是由于產傷(1例)、凝血因子缺乏(1例),圍產期各種導致缺氧的因素均會造成新生兒顱內出血[7-8]。新生兒低血糖多見于糖尿病母親患兒和小胎齡兒,這與新生兒體內胰島素水平過高和糖原貯存不足密切相關[9]。此外,感染誘發的驚厥多發生于生后1周后,多見于衛生條件和衛生習慣較差的家庭,這與圍產期新生兒護理水平低,喂養質量差相關。

3.2微小型發作是本研究最常見發作類型

新生兒驚厥常見的發作類型有微小型、陣攣型、強直型和肌陣攣型發作,臨床最多見類型為微小型發作。本次65例患者中,微小型發作46例,陣攣型發作12例,強直型發作7例,未見肌陣攣型發作。這一發病特點與新生兒中樞神經系統發育不成熟相關。新生兒中樞神經系統發育尚未完全成熟,容易受到外界因素刺激而產生異常放電,使大腦皮層受損處處于高度抑制狀態。此外,新生兒大腦皮層的分層尚不完善,神經元的胞膜、胞漿等分化亦不完全,未形成完整的突觸,神經元與神經膠質之間的聯系網絡也不健全。在皮層出現的局部異常放電很難向鄰近部位傳導擴散,同時也很難擴散到對側腦半球引發同步放電,因此新生兒驚厥患兒很少出現強直型、陣攣型發作[10-11]。因而微小型發作是新生兒驚厥最常見的發病類型。

3.3抗驚厥治療和病因治療是治療的核心

新生兒驚厥對新生兒預后的影響取決于驚厥的起源、導致驚厥的病因、驚厥持續時間和已經發生的神經損傷等[12]。在本組資料中,對新生兒驚厥的治療以抗驚厥治療和病因治療為核心,輔以一般治療和降顱內壓治療的綜合治療方法。對缺氧缺血性腦病患兒實施綜合治療,對顱內出血患兒實施止血治療,對低血糖患兒進行血糖紊亂糾正,對敗血癥等進行抗感染治療。視頻腦電圖輕度異常者預后較好,多數可獲得正常神經發育,中度異常長期預后難以確定,需積極治療原發病并長期隨訪,及時干預爭取好的結局,重度異常多數預后差、死亡率高,存活者多遺留神經系統后遺癥。本研究中臨床控制理想59例,放棄治療6例,控制理想比率達到91%。

總之,新生兒驚厥是常見的中樞神經系統功能失調的重要表現,發生率高,臨床表現不典型,以微小型發作最常見。多種病因均可導致驚厥發作,其中以缺氧缺血性腦病最常見。視頻腦電圖有助于驚厥診斷及分型,但亦可存在臨床-腦電圖分離現象,苯巴比妥鈉可作為新生兒驚厥的首選藥物,早期診斷及治療是降低病死率及改善遠期預后的有效手段。