關于明刊本《白兔記》戲文版本問題的思考

林籽辰

摘? ? 要: 關于《白兔記》的版本系統問題,除了汲古閣本與富春堂本二系統為學界所公認,近年來,又有學者提出新說,認為尚有其他版本存在,本文對這些觀點予以辨析,認為《玉谷新簧》所收本非《白兔記》之又一版本,并推測富春堂本所呈現“兩個系統”現象是刊刻者在原《咬臍記》的基礎上進行修整的結果,現存青陽腔本更接近受改篡前《咬臍記》的原始面貌。

關鍵詞:? 《白兔記》? ? 《咬臍記》? ? 富春堂? ? 青陽腔? ? 選本

過去學界一般認為《白兔記》的版本可以分為兩個系統:成化本、汲古閣本承元代南戲《劉智遠》而來,為后世昆腔沿用;富春堂本則與明代諸腔選本所收《白兔記》(《咬臍記》)構成另一系統,為弋陽腔或青陽腔系的本子。俞為民教授根據祁彪佳《遠山堂曲品》記載以及于歐洲發現的孤本戲劇選集《樂府萬象新》《大明天下春》等對《咬臍記》劇名的刻寫,推斷富春堂本是“明代根據《白兔記》改編的《咬臍記》傳奇”[1](237)。

除了以上諸家公認的二系統以外,孫崇濤教授在《風月錦囊箋校》中提出《風月(全家)錦囊》所收《劉智遠》為“明人改編的另一類型的本子”[2](442);20世紀于皖南獲得的同治八年(1869)青陽腔《白兔記》被認為“與富春堂本是同一路子”[3](11-12)。日本明治大學福滿正博教授又通過對青陽腔本的研究判斷富春堂系統的《白兔記》本來有兩個系統:富春堂本系統與弋陽腔本系統,其中后者更加古老,其藍本的淵源“起碼可以溯源到閩本(福建建陽)的《風月錦囊》”[4](363);趙興勤教授在三個版本系統(筆者按:包括《風月(全家)錦囊》所收本)的基礎上又提出“《玉谷新簧》本所收《白兔記》是另外一種版本”[5]的觀點;凡此種種,疑惑甚多。本文擬在上述各位前輩的研究基礎上,對于《白兔記》版本的問題再進行思考,并就教于方家。

福滿正博教授通過比較富春堂本與青陽腔本《白兔記》的關目異同,發現青陽腔本與富春堂本相異的第23出《嘆雪》、第28出《磨房相會》見收于散出選本《徽池雅調》和《歌林拾翠》,由此差異,福滿教授將與富春堂本曲白接近《群音類選》《詞林一枝》《樂府紅珊》《大明天下春》歸為富春堂本系統,而將與青陽腔本曲白接近的《徽池雅調》《時調青昆》《歌林拾翠》歸為弋陽腔本系統,并且通過《磨房相會》一出的對比確認了《風月(全家)錦囊》與《徽池雅調》《歌林拾翠》及青陽腔本的傳承關系。

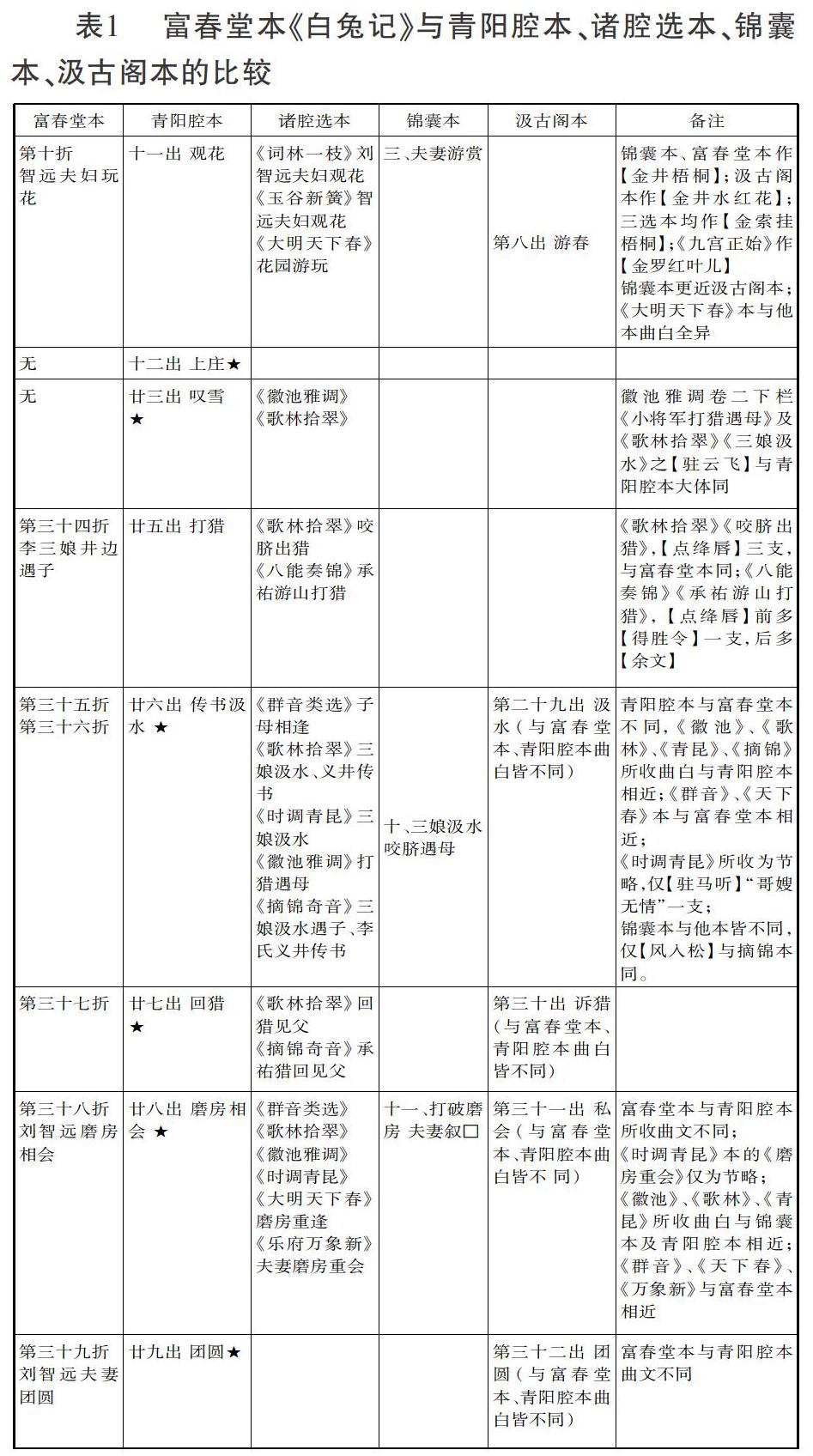

關于富春堂系統之外是否另有一“弋陽腔本系統”、這個系統從何而來、錦囊本究竟與富春堂本、青陽腔本有何淵源關系,筆者以為還要再對各選本關目曲白進行更深入的對比分析。以下就各版本系統的出目異同進行列表對比。因福滿正博教授在文中已將青陽腔本與富春堂本的關目曲白相同處進行了整理,為避重復不再列舉,下表僅在福滿正博教授的基礎上增加與錦囊本、汲古閣本以及明代諸腔選本的比較,并對其關目曲白的差異進行說明:

由對比可以看出,在青陽腔二十六出《傳書汲水》(也即富春堂本第三十五折)之前,進入選本的出目較少,從僅有的選出來看諸選本所選曲文與富春堂本、青陽腔本均差別不大,而僅在最后部分(青陽腔本的二十三出及二十六至二十九出),富春堂本和青陽腔本在曲白上出現了明顯的差異。同時,諸選本對于此兩種版本曲文的收錄也體現出了較為分明的兩種選擇,如《群音類選》《詞林一枝》《樂府紅珊》《大明天下春》等一般與富春堂本相近,其余如《徽池雅調》《時調青昆》《摘錦奇音》《歌林拾翠》則與青陽腔本基本接近,錦囊本情況較為復雜,總體而言其后半段曲文與青陽腔本更近。

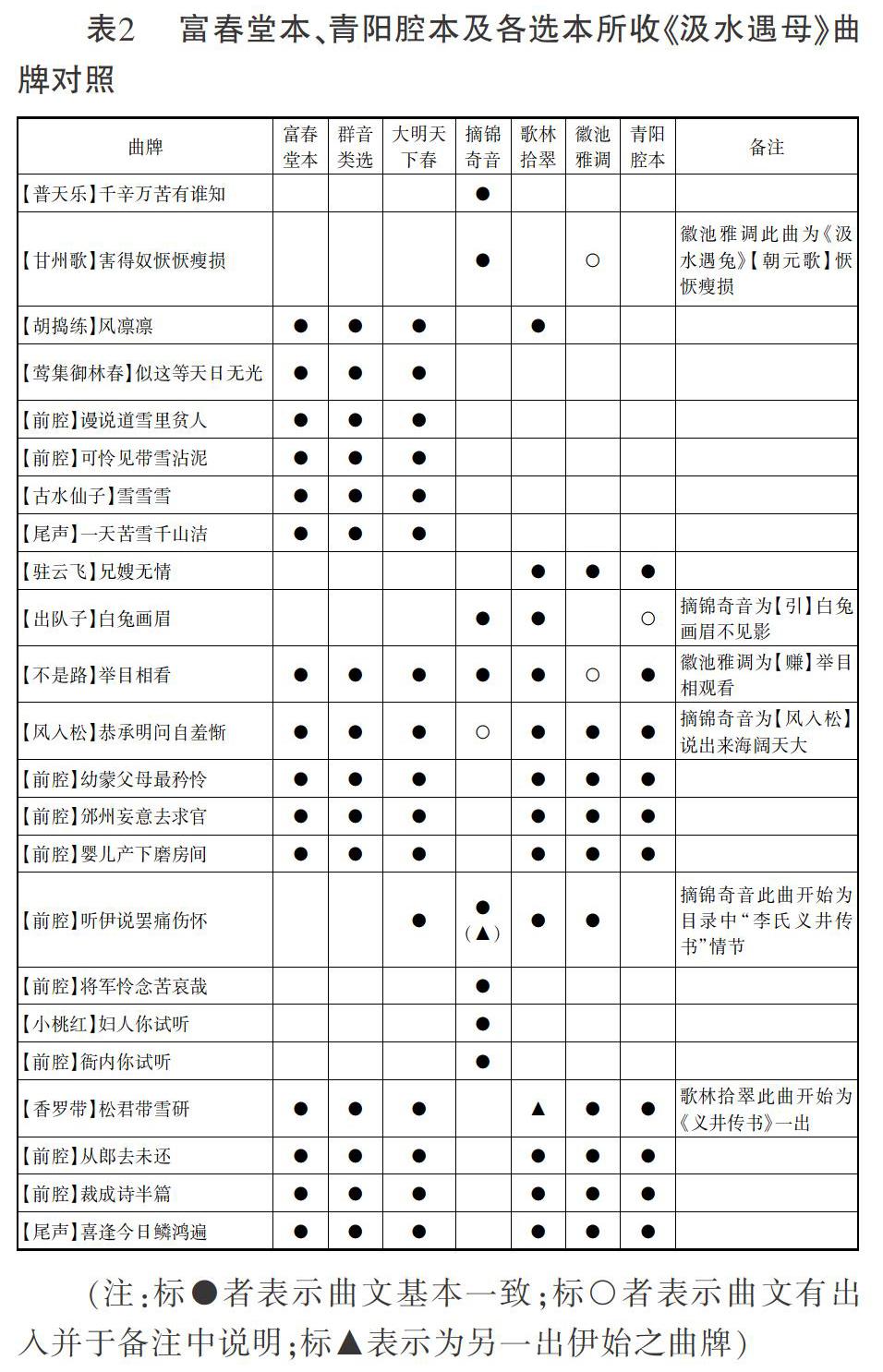

為了能更加直觀地說明這一差異,下面將諸本選收最多的《汲水遇母》一出以曲牌為單位對各曲本的曲牌收錄進行列表統計:

從以上曲牌的內容及聯套情況來看,大體可分為三個段落,一是三娘汲水,雪中自嘆,這一段情節基本以仙呂引子【胡搗練】始,商調集曲【鶯集御林春】自套,后接北黃鐘【古水仙子】以及尾聲,僅富春堂本及與之相類的選本收入,其他選本也有三娘自嘆情節的,但僅中呂過曲【駐云飛】一支,且內容與富春堂本的嘆雪不同;二是承祐三娘相遇,三娘自述身世,曲牌由黃鐘過曲【出隊子】、仙呂【不是路】、【風入松】,《歌林拾翠》之《三娘汲水》以【胡搗練】在前為引子,構成一個曲套;第三部分是三娘寫信,承祐傳書,這一段以南呂【香羅帶】自套,至【尾聲】(喜逢今日鱗鴻遍)結束。

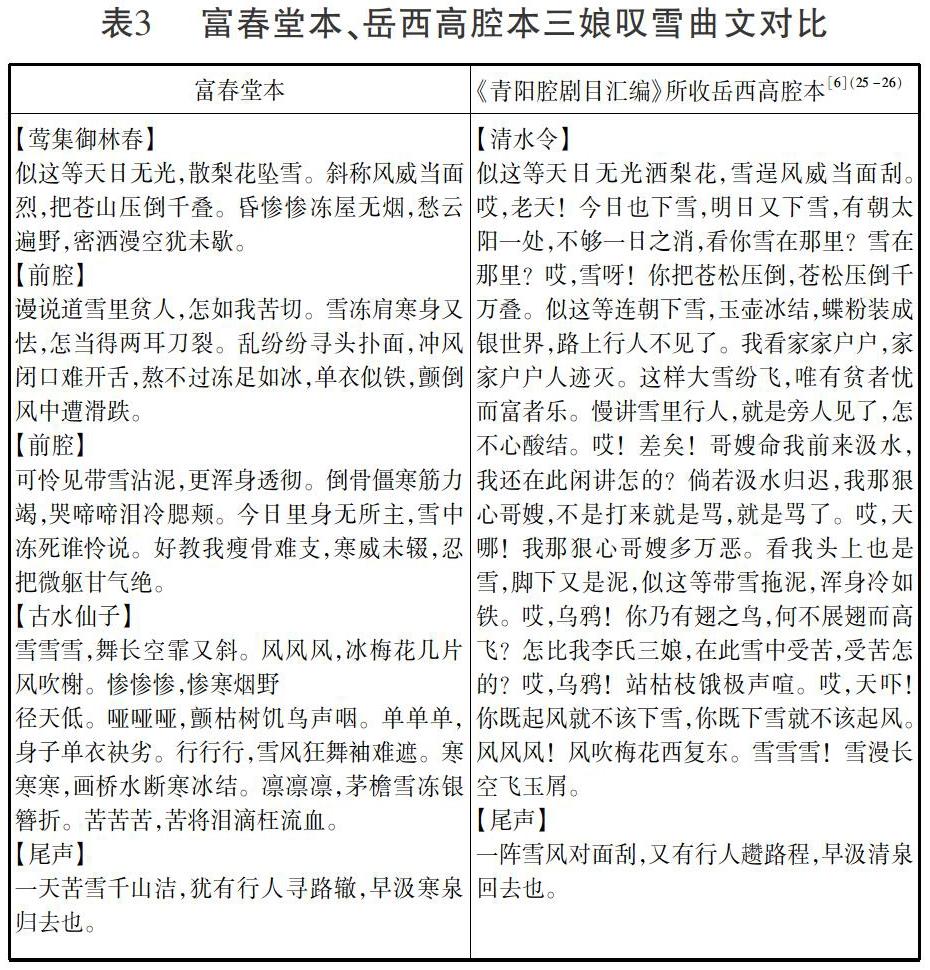

除《摘錦奇音》本部分曲文與他本不同外,所有選本在三娘承祐相遇以及三娘傳書兩段情節上的曲文都是基本一致的。主要的差異存在于第一段情節內,筆者曾懷疑可能存在一個更為完整的《咬臍記》,將以上曲文囊括在內,而富春堂本及其他各選本則在以此為藍本依自身需要對其進行分選。《青陽腔劇目匯編》所收岳西高腔本《白兔記》《汲水》一出中,其【清水令】曲文正是化用富春堂本【鶯集御林春】及【古水仙子】而來:

當然,我們也不能排除另一可能性,即富春堂本從【胡搗練】至【尾聲】的部分是刊刻者的增衍。從曲套及韻部而言,后面兩段曲文明顯聯系更為緊密,而第一段較為獨立,其曲律及文辭俱佳,但也曾被學者詬病過于駢綺,不似三娘口吻,有不夠本色的弊病。富春堂本中存在著不少文人干預修改的痕跡,如葉開沅先生在其《〈白兔記〉的版本問題(一):富本系統》中列舉了不少“針線不密、前后矛盾”[7]的例子,如將原本咬臍打獵追兔、在太白金星指點下母子相逢的情節改為奉父之命接母,刪去了第35折追趕白兔的情節,但在唱詞和念白中仍露出馬腳。這樣的前后矛盾甚多,體現了改篡者為了美化劉智遠形象做出的努力,但相較于原本追趕白兔、仙人指路的神異,這樣的改動顯然并非民間觀眾所喜聞樂見的。

富春堂本在汲水一文中的改動也體現出類似的傾向,對李洪信由原本“兄嫂無情,脫去衣裳,逼奴改嫁人”的控訴改為了念白中“向日蒙俺哥哥令人替俺汲水,嫂嫂知道,吵鬧一場……”其形象也得以美化,僅嫂嫂成了唯一的惡人。

以同樣的方式將收有《磨房相會》一出的各本進行對比則發現,以富春堂本、《群音類選》《大明天下春》《樂府萬象新》為一類,由南呂引子【掛真兒】、雙調過曲【四朝元】四支(《大明天下春》多收一支)、仙呂【天下樂】、南呂【刮鼓令】組成;而青陽腔本《歌林拾翠》《徽池雅調》《時調青昆》為另一類,其曲套由南雙調集曲【淘金令】、南呂過曲【宜春令】、南雙調集曲【江頭金桂】、仙呂過曲【桂枝香】、【皂羅袍】五支組成,二者涇渭分明,沒有如上文《三娘汲水遇子》一樣曲文有相互出入之處。福滿正博教授正是根據《磨房相會》這一出于不同選本中的形態差異推斷一直以來被視作“富春堂系統”的《咬臍記》在實際流傳過程中存在兩個系統。

從文辭角度而言,富春堂本一系的曲文更加典雅蘊藉,不如青陽腔系的曲文來得質樸自然,保持民間化的色彩。以李三娘在磨房中自嘆時的曲文為例:

富春堂本第三十八折《劉智遠磨房相會》[8]

【掛真兒】離恨窮愁何日了,空目斷水遠山遙。雪霽云歸,天清月照,無奈風寒靜悄。

《徽池雅調》所收《夫妻磨房重會》[9](8)

【宜春令】恨金雞不打更,聽樵樓畫鼓頻頻,天邊有皓月照人名。怎的不去照華堂,明皎皎,羞答答,偏照奴身李三娘,倚定磨房門。

(注:青陽腔本與選本曲文基本一致,但未標曲牌。)

值得注意的是,查《風月錦囊》本第十一段“打破磨房”,可以看到這一段的曲文與青陽腔系選本之《磨房相會》曲文非常相似,并非如孫崇濤先生《風月錦囊箋校》所說“與各本全異”[2](442),該段曲牌如下:

【淘金令】拋離數載,景致依然在……

【皂羅袍】指望你一身榮貴,指望你錦衣歸……[3](456-457)

兩支曲牌均能在《歌林拾翠》《徽池雅調》以及青陽腔本中找到對應曲文,雖然《歌林》與《徽池》兩本曲牌均作【江頭金桂】,而青陽腔本未標明曲牌,但其中源流關系不言自明。

在1957年于皖南區獲得青陽腔《白兔記》同治八年(1869)藏本之前,富春堂本《白兔記》(咬臍記)一直作為該系統中唯一全本而存在,對許多選本所收本的判斷也自然以富春堂本為坐標參照,同時對于“富春堂本系統”的旨意往往容易與富春堂本本身的概念相混淆,造成一定的理解混亂。葉開沅先生曾在《婺劇高腔〈白兔記〉考》一文中富有先見性地判斷富春堂本是當時文人的改訂本,其祖本是當時場上的流行本。青陽腔全本《白兔記》的發現以及它與《風月(全家)錦囊》的淵源的考察更是證實了葉開沅先生的判斷。

趙興勤教授在其《〈白兔記〉版本探疑》一文中,詳細比對了富春堂本、《六十種曲》本、《萬家錦囊》本、《玉谷新簧》本所選《智遠夫婦觀花》,并認為《玉谷》本“其基本風貌已與富春堂本、六十種曲本有著很大的不同”[5],應當視作另一版本。筆者以為,《玉谷新簧》所收本與他本的差異確是客觀存在,尤其是六十種曲即汲古閣本,其本身與富春堂本并非一個系統,僅在《觀花》一出中有曲文相似之處。但《玉谷新簧》所收《白兔記》曲文僅此一折,難以看出其傳承關系,且《夫婦觀花》一出本就在各選本中存在較大差異,《玉谷新簧》所收本并非個例。將各個版本的《夫婦觀花》曲白對照,可以看出問題:

從上表我們可以看到,雖然各本情況十分復雜,但《玉谷新簧》與他本相同之處頗多,如前三支曲牌與汲古閣本極似,其【煞】又與《大明天下春》本的【終滾】十分接近,不似另出機杼的版本。反而是《大明天下春》本是所有本子中與汲古閣本差異最大的。這一現象值得特別關注,因為富春堂本其他出目的曲白與汲古閣本全然不類,而《智遠夫婦觀花》一出是富春堂本的曲文中唯一一出與汲古閣本在曲白內容上有明顯關聯的。侯淑娟教授《〈咬臍記〉的選輯及其所反映的問題和現象》一文認為《大明天下春》所收《花園游玩》一出反映了富春堂本滲入了汲古閣本曲套,即富春堂本第十折可能在刊刻時遭到改異[10]。反而是《大明天下春》所收的《花園游玩》,與汲古閣本相差頗多,可能更接近《咬臍記》的原始面貌。富春堂本《白兔記》卷首有“謝天祐校”的字樣,美國學者白之直接認為謝天祐即是富春堂本《白兔記》的作者:“用種種方法創作了一個新的《白兔記》,來解決《白兔記》早期諸本中提出的一些問題。”[11]然而通過我們上面的討論,認為謝天祐是作者的說法應當是不成立的,富春堂本的藍本早在富春堂本傳奇刊刻①前便已經在舞臺上流行,更遠早于白之先生所認為的“劇作寫于1596年左右”[11]的時間點。認為謝天祐是《咬臍記》整理改編者的觀點應該更為準確。

綜上所述,筆者以為,在富春堂本刊行前應另有一種流行于場上的《咬臍記》,如祁彪佳所說,“別設關目,絕不類《白兔記》”[1](237),其本來面貌可能與青陽腔系的曲本更為接近。在富春堂本刊刻出版時,編校者對曲文進行刪選,裁汰了部分曲詞內容,同時其他選本也在原《咬臍記》的基礎上依實際演出需要進行選擇和精簡;同時,謝氏依照自身的審美情趣對原《咬臍記》本進行了改寫,如《磨房重會》一出,將原有民間色彩較濃的通俗唱本改換為了更加典雅富有文人氣息的曲詞,前文中“弋陽腔系”與“富春堂系”之別可能正是由文人刪改引起。同時,《咬臍記》在不同選本中所呈現紛繁復雜的面貌也體現了晚明諸腔在場上演出時的求變傾向,但總體而言這些選出仍屬同一系統。

注釋:

①馬華祥教授《萬歷金陵富春堂刊本傳奇版本考》中通過對版式、配圖、釋義的研究判斷該類傳奇刊刻時間當在萬歷前期(1572-1588);富春堂本《白兔記》采用一幅版,四周花邊,詩白作單行中號字,稱“折”而非“齣”或“出”,已知該類版式能確定最早采用的時間在萬歷九年(1581),則富春堂本《白兔記》刊刻時間應不早于萬歷初年。

參考文獻:

[1]俞為民.宋元南戲考論續編[M].北京:中華書局,2004.

[2]孫崇濤,黃仕忠.風月錦囊箋校[M].北京:中華書局,2000.

[3]刁均寧.青陽腔戲文三種說明[A].刁均寧輯.青陽腔戲文三種[C].臺北:財團法人施合鄭民俗文化基金會,1999.

[4][日]福滿正博.安徽省青陽腔《白兔記》與富春堂本、《風月錦囊》本《白兔記》[J].戲曲研究,2013(1).

[5]趙興勤.《白兔記》版本探疑[J].商丘師范學院學報,2008(11).

[6]安徽省藝術研究所,安慶市黃梅戲研究所等.青陽腔劇目匯編上[M].1991.

[7]葉開沅.《白兔記》的版本問題(一):富本系統[J].蘭州大學學報(社會科學版),1983.

[8]謝天祐校.新刻出像音注增補劉智遠白兔記[M].明萬歷金陵富春堂刊本.

[9][明]熊稔寰.徽池雅調[M].王秋桂.善本戲曲叢刊[C].臺北:臺灣學生書局,1984.

[10]侯淑娟.《咬臍記》的選輯及其所反映的問題和現象[J].東吳中文學報,2016(32).

[11][美]白之.一個戲劇題材的演化——《白兔記》諸異本比較[J].文藝研究,1987(4).