中國出口貿易的機制權衡:信任還是法治?

池建宇 王舒亭

[摘? 要]本文關注基于關系網絡的非正式制度與基于法治的正式制度之間的交互作用及其對出口貿易的影響。通過使用2010-2017年中國與世界55個國家和地區貿易情況的面板數據進行實證探究,結果表明:單獨考察正式制度和非正式制度時,二者均對貿易活動具有顯著的促進作用。但是通過引入信任與正式制度的交叉項,則發現二者呈現強烈的替代關系。針對這一關系作出的初步解釋:兩種制度之間的作用機制應存在本質差異。一方面,作為隱性約束的信任水平是開展長期貿易合作關系的一大關鍵因素;另一方面,作為硬性保障的宏觀正式制度,則起到監督與激勵的作用。在貿易活動中,兩種制度往往同時存在。因而,對兩種制度的權衡與選擇尤為必要。

[關鍵詞]信任;正式制度;機制;出口貿易

[中圖分類號]F752? [文獻標識碼]A? [文章編號]1672-2426(2019)12-0054-08

一、引言

改革開放以來,中國經濟發展舉世矚目。這樣的成就只有經得住時間和環境的考驗才是真正卓越的,如今的貿易戰恰恰是對中國的一次嚴峻考驗。

出口導向型經濟對我國的貿易發展曾具有極強的適用性,這一模式為我們積累了寶貴的經濟實力。認清并把握我國出口的優勢,汲取經驗教訓,方能進一步發揮經濟增長的潛力。同時,在國際形勢日趨復雜,制度層面也日趨規范的情況下,找準問題的核心,才能實現新的飛躍。

現如今,國際經濟發展日趨規范化。在這種趨勢下,宏觀的經濟因素之間造成的差異逐漸萎縮。此時,隱形的基于人際關系網絡的非正式制度就得以在經濟活動的方方面面產生作用,這成為現代社會的一個極為明顯的特征。為解釋現實,進而為現實提供指導,理論研究紛紛與時俱進,將隱性因素與宏觀變量結合起來,納入統一的研究框架。

制度作為正式的規則和秩序,其本質可以理解為塑造人們的交往過程的一種制約。無論在政治層面、社會層面還是經濟層面,都形成了交易中的激勵機制。尤其是正式制度的建立,其目的就是為了在交換中降低不確定性,因而正式制度尤其是產權是市場有效性的重要決定性因素。[1]制度的改變塑造了社會的演化過程。人們往往也會在生活中對正式制度產生一定的路徑依賴,通過構建正式制度矩陣便可以發現人際關系網絡的外部性,經濟范疇與互補作用。[2]與之相似的一種觀念是Boettke等提出的“制度黏性”,他曾在回歸模型中詳細考察這種效應,并得出正是該“制度黏性”催生了新發展經濟學的結論。[3]

隨著對正式制度影響貿易量的研究不斷拓展,將非正式制度納入考量機制已經成為一種趨勢。然而,在對非正式制度的研究中存在著諸多困難。從屬性來看,非正式制度依托于社會環境而存在,具有相當的隱秘性。無論是短期還是長期中,其產生的經濟效果往往都是作用緩慢且相對不易察覺的。在實際研究中,一方面,如人際關系網絡等非正式制度自身的屬性導致諸多技術方法的準確性與合理性仍然有待商榷,因而相關的文獻數量也并不多;另一方面,非正式制度本身在定義方式上橫跨諸多領域,為使眾多觀點達成一致共識尚需時間的磨合。

較為經典的對于社會資本的定義來自Coleman。[4]他認為,社會資本,金融資本和人類資本是組成宗族的重要要素并由此將社會資本定義為約束和期待,信息頻道和社會規范。從這一角度出發,福山也有過相似的闡述。[5]也有學者提出不同的劃分方式,例如Newton就認為社會資本包括規則(尤指信任),人際關系網絡和效果。[6]

有關信任的定義,不同學者也給出了不同的解釋。Woolcock與Narayan等嘗試用四種方法界定信任:交流層面,人際交往層面,制度層面以及協同效應層面。[7]Uslaner則將信任看作是對于陌生人的道德層面的信任,信任程度越高的國家越有可能具備運轉良好的政治體制,較少的腐敗行為,更加開放的市場。[8]其中,經濟的公平性是衡量一國的信任程度的較好的指標。事實上,從信任的本質屬性上即可以將其劃分為個體間的信任和制度化信任。二者區別主要在于:個體間的信任來源于關系網絡,而制度化信任來自于更加廣闊的文化、政治和法治環境。[9]

多數研究表明,作為非正式制度的信任或是社會資本均會對社會生活產生影響。通過不同國家的經驗可以發現信任不僅對社會中陌生人間的合作具有決定性作用,而且對于大型機構更重要。[10]在貿易領域,Guiso等認為對于一國國民的信任不足會導致與該國貿易量的減少,這其中包括籠統有價證券投資與直接投資。[12]在均衡增長模型中,通過對比信任程度不同的社會中,經濟和制度環境的具體特點,低信任度的環境往往會抑制投資。[13]對私人企業而言,基于關系網絡的信任可以幫助私人企業在募集資金時克服正式制度的困難。[14]在開展全球貿易時,貿易的開放度需要仔細考量。盡管普遍開放與信任的關系具有積極作用,但是當全球化阻礙了居民收入增長時,這種關系將會受到抑制,開放與信任的關系轉為負值時存在特定的不平等門檻。[15]特別的,社會資本會對于可量化的經濟效果起顯著作用。與此同時,社會資本本身也受到經濟環境的影響——例如,當收入水平增加,同時公平度上升,正式制度足夠完善,居民受教育程度提高,宗族淵源較為一致時,信任程度也會越高。[16]在大量文獻探討了低維度的信任水平的基礎上,Westlund與Adam拓展了信任的維度。通過總結不同空間水平上的信任與經濟增長的實證研究,指出現有文獻對于社會資本的主要組成部分,即社會關系網絡和分布其中的規則與價值觀在測算方法上存在的不足。[17]新近文獻針對社會資本的類型進行了具體劃分并進而得出:促進經濟增長的是結構型社會資本而非認知型社會資本的結論。[18]

相比對非正式制度的研究,有關正式制度的研究成果則更為豐富。現有文獻多從市場,經濟增長,貿易量等角度研究。正式制度對貿易產生的影響可以通過制度距離來實現。Levchenko通過在不完全合約的模型中引入正式制度的差異,從而得出了作為一種比較優勢的正式制度距離,對于貿易量具有極為重要作用。[19]正式制度和貿易活動對經濟增長的作用不僅與時期長短有關,還與作用范圍有關,具體可分為短期效應,長期效應,局部效應與整體效應。[20]通過將正式制度進行微觀,中觀與宏觀的劃分,可以發現對雙邊貿易影響最大的制度因素不是交易國的經濟制度,而是影響企業運行費用的制度和法律制度。更進一步地,可以將其對雙邊貿易的影響數值測算出來。[21]總之,不同的正式制度因素會對貿易量產生不同程度的影響。[22]在相關研究方法的創新上包括相鄰效應分析等。[23]

總體來看,對于非正式制度與正式制度之間的關系的闡述較少。爭論點主要在于二者之間是替代還是互補關系。Putnam等發現社會交往的形式,信任與合作有助于政府治理能力的提高和經濟繁榮。[24]Den Butter和Mosch指出信任可以降低交易成本進而促進貿易的發生,同時也得出了信任和正式制度對于貿易的影響存在替代關系。[25]在微觀層面上,Ahlerup等通過設定一個不完全合約中廠商和租賃者的投資博弈,發現社會資本在較低的正式制度水平時可以最大程度地對博弈總盈利產生影響,并且當正式制度十分健全時這種影響會消失。[27]在跨國的經濟增長模型中,也可以發現隨著正式制度的完善,社會資本(人際關系網絡內的信任)的邊際影響降低了。受限于數據獲取等諸多因素,國內的相關研究為數不多。其中,趙家章和池建宇將非正式制度與正式制度并入統一框架探究了中國對外貿易的影響因素。[28]

總之,由于學界對信任這一指標的測度方法存在諸多質疑與爭論,因而無論是省際信任還是跨國信任,相關的理論與實證研究均數量較少,且在研究方法方面仍有較大的改良余地。有關正式制度和非正式制度的交互關系的探討更有充足空間,二者之間的潛在關系對貿易表現起到何種效果仍然需要進一步研究,在影響的幅度和范圍以及其他條件設定方面都存在不小的探究空間。

本文為嘗試填補這一空缺作出了以下的努力:我們依照相關研究中采用的信任與正式制度之間的交叉項的設定方法,將非正式制度和正式制度共同納入研究框架,在基礎的貿易引力模型之上進行了進一步的拓展。交叉項的設定目的在于挖掘并放大兩種截然不同的作用機制之間的潛在關系,并重點分析其在中國出口貿易中起到的作用。在一系列初始回歸分析中,我們得到了與現有文獻相似的基本結論,包括:信任水平會對貿易活動產生顯著的促進作用以及在非正式制度與正式制度的統一視角下,二者均有助于貿易開展等。

二、計量模型與數據概況

(一)計量模型

在基礎貿易引力模型的基礎上,我們重點關注信任水平與正式制度以及二者之間的交互項,由此進行擴展,建立如下模型:

LnTrade=α0+α1Trust+α2IQi+α3Trust*IQi+α4Xi+ε

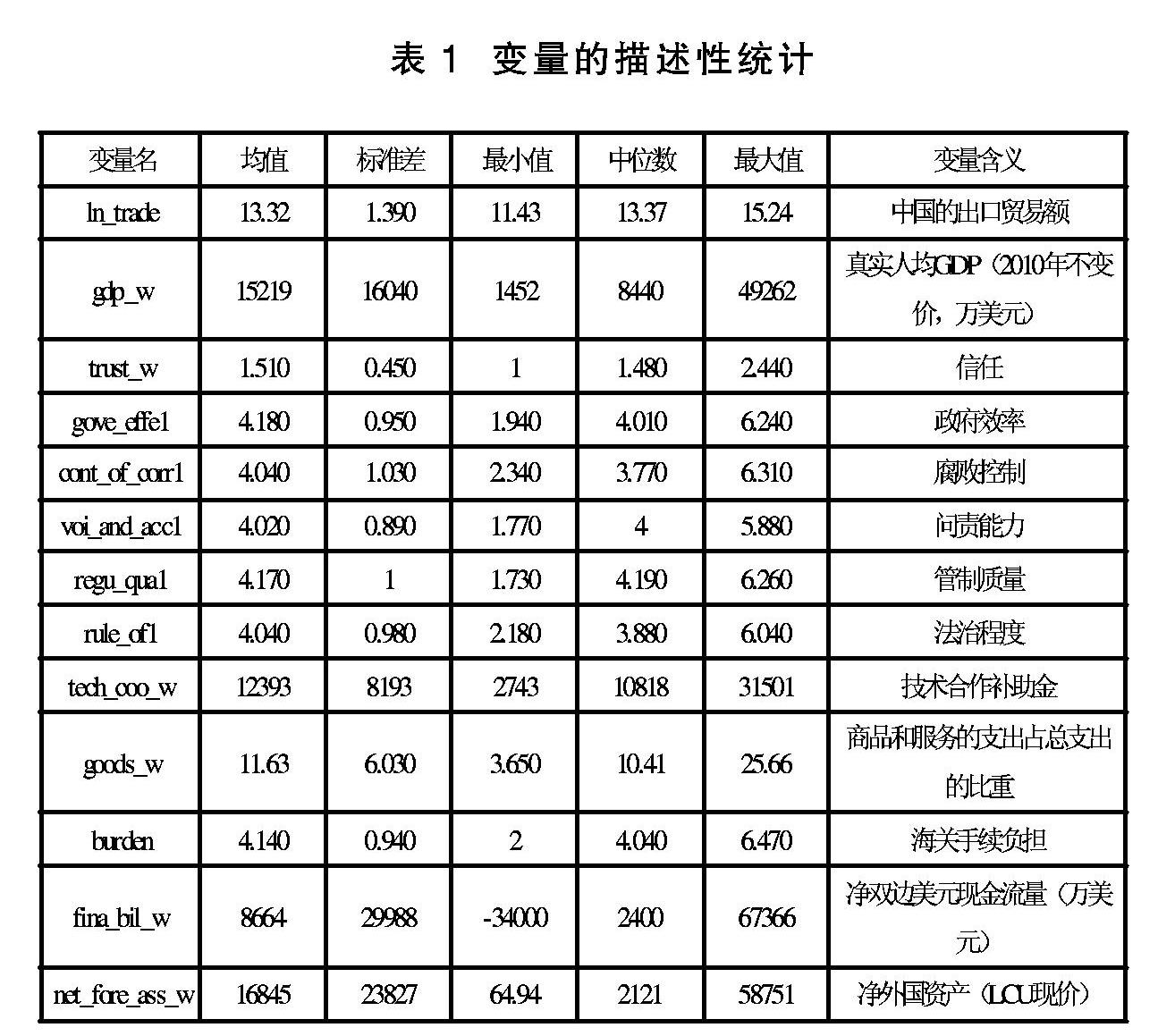

模型中,LnTrade表示中國出口貿易額的對數,Xi中選取了影響貿易活動的部分經濟因素,其中包括一國的人均GDP(2010年不變價),凈外國資產(LCU現價),凈雙邊現金流量(美元現價),海關手續負擔,商品和服務支出占總支出的百分比以及技術合作補助等。變量的描述統計結果見表1。

Trust*IQi即是本次研究的核心變量——作為非正式制度的信任與正式制度之間的交互項。

(二)主要變量描述與數據概況

1.信任水平(trust_w)。這一指標旨在從國民普遍信任感的角度刻畫跨國信任水平。在本研究中,我們暫且假定跨國信任水平不隨時間變化。這樣的假定主要與兩個因素有關:首先,通常意義上的國民信任感與該國的歷史文化背景直接相關,在貿易活動中又涉及國與國之間的文化認同等深層因素,上述因素的自身屬性導致信任這一指標不會出現頻繁和劇烈的變動。其次,本研究選取的數據庫為世界觀調查(WVS)。該調查分波段進行,每一波實地調查采訪諸多國家和地區,耗時不等,所用人力巨大,工作艱辛。因而,每一波的數據均默認屬于同一信任等級,采用統一數值。由于數據庫自身條件的限制,導致研究的初始設定即為信任值,不隨時間改變。在后續的研究中,我們將持續關注數據來源的更新狀況,并尋找更加優越的測算方法。最新的信任數據來源于第六波(2010-2014年)。因此,我們假定2014-2017年間信任水平是不變的。

此研究選取WVS數據庫2010-2014年數據,并將其作為統一信任評級,刻畫2010-2017年的跨國信任狀況。問卷中,我們選取“對不同國籍的人的信任”這一問題。將問卷回答的綜合評級作為信任水平的具體數值。此外,問卷中少數國家的貿易數額缺失,故將其剔除。

2.制度水平(IQi)。由于影響貿易的控制變量選取一系列經濟指標,與正式制度的定義劃分中的經濟制度有重復,因而我們將主要研究正式制度中的法治制度和政治制度。

數據來源為WGI數據庫。該數據庫的優勢在于指標數量適中,且可以基本全面的反映政治治理和法治規范的程度。下標i表示不同的細分制度指標。具體指標有法治(rule of law),政府效率(government effectiveness),規制質量(regulatory quality),腐敗治理(control of corruption),問責能力(voice and accountability),政治穩定(political stability and absence of violence/terrorism)指標。其中,法治指標衡量人們對于社會規則的信心和感知程度,尤其在合同效力、產權、警力和法庭等方面的表現以及犯罪和暴亂的可能性;政府效率衡量公共服務和居民服務的質量以及面對政治壓力的獨立性,政策制定和實施的質量以及對于政府實施政策的力度的評價;規制質量考察政府制定并實施政策以促進私人部門的發展;腐敗治理專指使用公共權力謀取私人利益,包括大小形式的腐敗;問責能力是指一國的居民得以參與選擇政府與言論自由權,結社自由權和開放的媒體傳播機制;政治穩定是指政府被政治導向暴動和恐怖主義等非憲制或者暴力的手段干擾甚至推翻的可能性。以上指標均選取當年估計值(estimate),取值范圍為-3~2.5,數值大小與相關制度完善程度成正比。由于本研究涉及對于信任和正式制度的交叉項的分析。為了研究方便,我們選擇將制度質量統一取正值。具體操作為將所有上述指標的取值均加上4,使得最終值為正,取值范圍為1~6.5。

3.其他變量。被解釋變量出口貿易額的數據來源于《中國統計年鑒》。主要選取2010-2017年中國出口到世界55個國家和地區的貿易額。

所有控制變量的數據來源均為世界發展指標數據庫(WDI)。

三、計量結果與分析

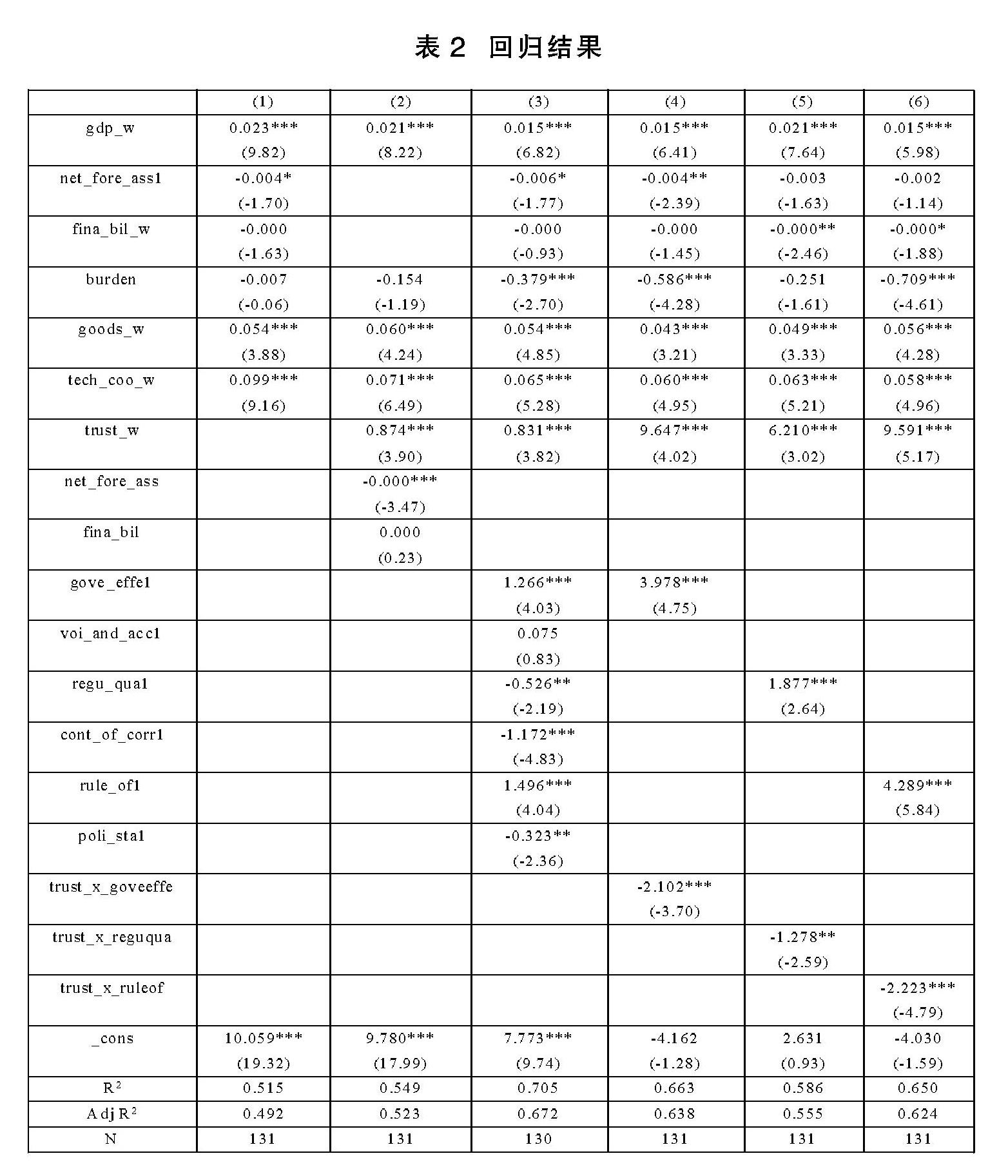

我們在表2中列出回歸結果。在表2中,第(1)列為基礎回歸,基于貿易引力模型進行估計。將被解釋變量出口貿易額與主要解釋變量GDP指數以及其他控制變量凈外國資產(LCU現價)、凈雙邊美元現金流量(美元現價)、海關手續負擔、商品和服務的支出占總支出的比重、技術合作補助金等進行回歸。結果顯示凈外國資產(LCU現價)、凈雙邊美元現金流量(美元現價)和海關手續負擔均對中國出口到外國的貿易量具有負向影響,而GDP指數、商品和服務的支出占總支出的比重和技術合作補助金則具有正向影響。在此次回歸中,由于R2為51.5%,調整后的R2為49.2%,可以看出模型設定與變量選取均較為合理,采用該模型作為基礎有助于后續研究的進一步開展,且經選取的一系列控制變量對出口貿易的解釋力較強。

由于本次主要探究因素為非正式制度與正式制度的交互作用,因而有必要將二者單獨納入回歸模型進行估計。首先加入信任指標(trust_w)進行回歸分析,我們在第(2)列列出回歸結果。結果符合預期,也與現有文獻形成普遍共識:作為非正式制度的信任水平的確會對一國的出口貿易量產生顯著的促進作用。該結果捕捉到了通常意義下難于觀測與定量的信任這一因素的實際作用效果,并通過回歸分析得出該作用的強度大小。在模型的解釋力方面,我們可以看到,R2與調整的R2數值均有所增長,分別為54.9%和52.3%,這一結果令人欣慰——基本的貿易引力模型由于未考慮非正式制度因素的影響效果,略微存在瑕疵,在引入信任這一影響因素后,這一情況得到了較好的改善。對于中國而言,出口貿易不僅取決于諸多客觀存在的經濟因素,還與國家間的普遍信任感緊密相關。具體來說,人際信任感越強的東道國,在文化認同層面對貿易往來形成的阻礙就越小。

接著,我們在第(3)列將正式制度與非正式制度進行統一分析。在現有變量中增加政府效率、問責能力、管制質量、腐敗控制、法治程度以及政治穩定性等六個正式制度變量。結果顯示:在此次模型設定中,并非所有正式制度變量對出口貿易產生顯著影響。問責能力、規制質量與政治穩定性均未出現明顯效果。該原因與樣本量不足有關,后續通過補充樣本容量可進行深入探討。其他三個制度變量的影響系數均為正且在1%的水平上顯著。通過R2與調整后的R2數值可以看出模型的解釋力進一步增強。此時,針對初始貿易引力模型已進行了正式制度與非正式制度視角下的互為補充。結果符合基本預期:盡管兩種制度的性質與作用機制截然不同,但在同時考慮二者對出口貿易的影響時卻發現,它們都會對貿易往來產生促進的作用。一方面,東道國制度水平發展完善對貿易開展起到“硬性”的保障作用,而兩國基于信任感從而產生的文化認同則形成了無比重要的“軟性”助推力。在現實生活中,這種推力無法直觀表現,然而,使用特殊手段進行的量化分析卻極有力地印證了這種助推力的客觀存在,并且展示出了這種助推力的強大效果。

如前所述,正式制度和非正式制度無論在來源或是作用機理方面都極其懸殊,我們感興趣的正是這兩種機制之間的關系。此前的分析已表明,兩種機制在國家開展貿易活動中都現實存在,將二者置于統一框架下也具有較強的說服力。因而深入分析兩種機制的內在關系便顯得尤為必要。貿易活動不同的影響因素之間是否需要相互協調?貿易摩擦是否與機制之間的沖突有關系?為了回答這些問題,進一步考察兩種制度之間的關系,我們開始在既有回歸模型中引入信任和正式制度的交叉項。選取作用顯著的正式制度變量——政府治理效率、規制質量以及法治程度進行深入分析,探討信任分別和以上三個正式制度變量交互作用后對貿易活動的影響。

我們在第(4)列將信任與政府效率進行交互作用,并把二者以及交互項同時納入回歸模型。結果顯示,此時的信任水平和政府治理效率對于貿易量的影響系數依然分別為正,且均在1%的水平上顯著。但是二者之間的交叉項對于貿易的影響方向為負向。同時模型的解釋力稍有下降。R2下降為66.3%,調整后的R2下降為63.8%。初步結果顯示,信任與正式制度之間可能存在一定的關系。這種關系對于現實的貿易活動可能會產生不同的影響。

在第(5)列,我們用信任和管制質量之間的交叉項替換之前的交互項。回歸結果并未出現太大差異——盡管信任和作為正式制度的管制質量對貿易的影響系數均為正,且分別在5%和1%的水平上顯著,但是二者之間的交叉項對貿易仍然具有阻礙作用。在該次回歸中,模型的R2進一步下降為58.6%,調整后的R2下降為55.5%。

最后,在第(6)列中,我們將信任和法治程度進行交互,并加入二者之間的交叉項。回歸結果依然與此前兩次相似,非正式制度和正式制度均在1%的水平上對貿易量有顯著促進作用,但是二者之間的交叉項對貿易產生較為顯著的阻礙。這次的模型解釋力得到了較大的增強。R2提升為65%,調整后的R2為62.4%。

回歸結果表明,在將信任和正式制度共同納入考察范疇,研究其對于出口貿易的影響時,盡管二者對貿易的影響均為正向,但是用以刻畫相互關系的交叉項,卻對貿易活動產生了負向的影響。該結果較為直觀地表明:兩種制度之間存在著替代的關系。

我們推測這種替代關系的原因可能有兩個:其一是政府效率的增強使得貿易相關的規章制度更加完善,但是由此產生了更加嚴格的貿易環境,不利于貿易國之間建立相對寬松和自由的非正式制度,而恰恰是諸如文化溝通與交流之類的活動才得以增進雙方的信任感,有助于貿易關系的改善。在法治程度和管制質量方面,貿易國的相關水平的提升都會直接導致該貿易國實行東道國較為嚴苛的貿易約束,從而抑制了兩國間信任對貿易的正向作用的發揮。其二則與兩種制度之間的本質屬性差異直接相關。盡管單方面考察兩種制度對貿易活動的影響,都可以看到結果呈現正向。然而,正是由于兩種制度不可調和的差異,導致在現實貿易活動中,出現了急劇的沖突和碰撞。兩種制度帶來的兩種作用機制,雙方構成了顯著的替代效果,并形成了強烈的替代趨勢,共同影響了貿易活動的開展。

有關二者替代作用的背后機理仍需深入探討。進一步推測,在正式制度與非正式制度之間,是否另外存在著未加以考慮的來自本國亦或東道國的第三方因素,該因素是否會對結果的準確性造成一定的干擾?目前的結果是否受到一定條件的約束?二者的替代關系是否在數值表現上存在一個臨界值,超越該界限時才會對貿易活動產生實質性的影響,亦或改變影響的方向?這些問題,需要通過后續研究來解答。

四、結論與政策建議

通常,貿易活動中的正式制度由于自身較為顯性,易于測算等優勢,在實踐中與研究中均受到較多的關注。相比之下,非正式制度往往較為隱秘地存在于社會生活中,即便發揮著潛移默化的改造作用,卻也不易直觀表現,至于其產生的經濟效果則更是受到諸多質疑。然而,通過實際測算與定量分析,我們卻得以證實這一認知:作為非正式制度的信任的確可以對經濟活動——尤其本文探討的出口貿易產生十分顯著的作用。

我們需要認識到,在現實生活中,正式制度和非正式制度往往同時存在,因而單獨考察二者對經濟行為的影響往往是片面的。通過將二者納入統一框架,我們明顯看出模型對貿易活動的解釋力進一步增強,并且深入分析也將兩種制度之間的交互關系清晰地挖掘了出來:二者雖然本質屬性不同,也擁有不同的作用機制——信任基于雙方的文化認同與情感交流,倡導隱性但緊密的合作關系,但是制度側重基于本國利益的交易費用和成本,特點是顯性和依靠外力的強制作用,內部卻相對松散且充滿不確定性與風險。然而,兩種制度之間的關系卻實則十分緊密。一方面,信任作為一種貿易國雙方間的非正式制度,對正式制度存在潛在的約束效果。另一方面,通過對信任與正式制度之間的交叉項的分析發現,正式制度通常會對貿易國間的信任構成挑戰,使得后者對于雙方貿易情況產生促進作用的能力發揮失常。正式制度和非正式制度之間呈現出替代效應。當正式制度的完善,如法治程度,政府運作效率,規制質量等顯著提高時,貿易國間的信任水平對于貿易量的正向影響反而受到抑制。當二者之間的替代效應大到一定程度時,正式制度對非正式制度促進貿易的效果發揮所起的抑制作用甚至可能導致貿易國間的信任水平妨害貿易的發展。

背后的機理可能是正式制度的完善提供了更加嚴苛的貿易環境,不利于兩國在文化習俗等方面的友好互通,無法建立更加緊密的非正式合約機制。相反的,法律規章多由政策制定者基于本國的利益出發而制定,在較多的將本國廠商或者消費者的福利納入考量范圍的同時必然會損害貿易伙伴國的相應廠商或者消費者的利益。

本文尚未研究的問題是在貿易行為中,雙邊的信任程度的差距和制度距離是否會產生相互作用并對貿易量產生影響。此外,對于正式制度和非正式制度在貿易中的替代效應背后的作用機制仍需要深入的探究。

因此,政策制定者不應該片面將對外貿易情況的改善寄希望于正式制度的完善,而要重視正式制度對兩國間的信任水平的影響。

參考文獻:

[1]North,Douglass C.Institutions and Economic Theory[J].The American Economist,1992,36(1):72-76.

[2]North,Douglass C.Institutions[J].Journal of Economic Perspectives,1991,5(1):97-112.

[3]Boettke,Peter J.,Coyne,Christopher J.,Leeson,Peter T.Institutional Stickiness and the New Development Economics[J].American Journal of Economics and Sociology,2008,67(2):331-358.

[4]Coleman,J.S.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988,(94):S95-S120.

[5](美)弗蘭西斯·福山.信任——社會道德與繁榮的創造[M].內蒙古:遠方出版社,1998.

[6]Newton,K.Social Capital and Democracy[J].American Behavioral Scientist,1997,40(5):575-586.

[7]Woolcock,M.&Narayan,D.Social Capital:Implications for Development Theory,Research,and Policy[J].The world bank research observer,2000,15(2):225-249.

[8]Uslaner,E.M.The Moral Foundations of Trust[M].Cambridge University Press,2002.

[9]Welter,F.,Kautonen,T.Trust,Social Networks and Enterprise Development:Exploring Evidence from East and West Germany[J].2005,1(3):367-379.

[10]Porta,R.L.,Lopez-De-Silane,F,Shleifer,A.&Vishny,R.W.Trust in Large Organizations[J].The American Economic Review,1996,87(2):333-338.

[11]Guiso,L.,Sapienza,P.&Zingales,L.Cultural Biases in Economic Exchange[J].The Quarterly Journal of Economics,2009,124(3):1095-1131.

[12]Zak,P.J.&Knack,S.Trust and Growth[J].The Economic Journal,2001,111(470):295-321.

[13]Wu,W,Firth,M&Rui,O.M.Trust and the Provision of Trade Credit[J].Journal of Banking&Finance,2014,39:146-159.

[14]Chan,K.S.Trade,Social Values,and the Generalized Trust[J].Southern Economic Journal,2007,73(3):733-753.

[15]Knack,S.&Keefer,P.Does Social Capital Have an Economic Payoff?A Cross-Country Investigation[J].The Quarterly Journal of Economics,1997,112(4):1251-1288.

[16]Westlund,H.&Adam,F.Social Capital and Economic Performance:A Meta-analysis of 65 Studies[J].European Planning Studies,2010,18(6):893-919.

[17]崔巍.社會資本一定會促進經濟增長嗎?——基于不同社會資本類型的經驗證據[J].經濟問題探索,2018,(02).

[18]Levchenko,A.A.Institutional Quality and International Trade[J].The Review of Economic Studies,2007,74(3):791-819.

[19]Dollar,D.&Kraay,A.Institutions,Trade,and Growth[J].Journal of Monetary Economics,2003,50(1):133-162.

[20]潘向東,廖進中,賴明勇.進口國制度安排與高技術產品出口:基于引力模型的研究[J].世界經濟,2005,(09).

[21]魏浩,何曉琳,趙春明.制度水平、制度差距與發展中國家的對外貿易發展——來自全球31個發展中國家的國際經驗[J].南開經濟研究,2010,(05).

[22]許家云,周紹杰,胡鞍鋼.制度距離、相鄰效應與雙邊貿易——基于“一帶一路”國家空間面板模型的實證分析[J].財經研究,2010,(01).

[23]Putnam,R.D.,Leonardi,R.&Nanetti,R.Y.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy[M].Princeton university press,1994.

[24]Den Butter,Frank A.G.and Mosch,Robert H.J.,Trade,Trust and Transaction Costs(October 7,2003).Tinbergen Institute Working Paper No.2003-082/3.

[25]Ahlerup,P.,Olsson,O.&Yanagizawa,D.Social Capital vs Institutions in the Growth Process[J].2009(1):1-14.

[26]趙家章,池建宇.信任,正式制度與中國對外貿易發展——來自全球65個國家的證據[J].中國軟科學,2014,(1).

[27]Yu S.,Beugelsdijk,S.&de Haan,J.Trade,Trust and the Rule of Law[J].European Journal of Political Economy,2015:102-115.

[28]Guiso L.,Sapienza P.&Zingales,L.The Role of Social Capital in Financial Development[J].American Economic Review,2004(3):526-556.

責任編輯? 魏亞男