政府控制、“八項(xiàng)規(guī)定”與高管薪酬*——基于國(guó)有混合所有制企業(yè)的實(shí)證研究

馬 勝 左愛玲 沈 飛

(成都大學(xué) 商學(xué)院, 四川 成都 610106)

一、引言

高管薪酬一直是學(xué)術(shù)界與實(shí)務(wù)界熱議的問題,制定合理的、有效的管理層薪酬也成為亟待解決的難題。曾一度出現(xiàn)的“天價(jià)薪酬”與“零薪酬”讓外界瞠目結(jié)舌的同時(shí)也引發(fā)了社會(huì)公眾對(duì)國(guó)有混合所有制企業(yè)高管薪酬的種種質(zhì)疑。李紫薇(2015)通過上市公司的數(shù)據(jù)揭示了部分國(guó)企在利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)或虧損的情況下,高管依舊可以“旱澇保收”的怪象[1]。在反腐倡廉呼聲日益高漲下,中共中央先后針對(duì)國(guó)有企業(yè)高層管理者薪酬出臺(tái)了一系列政策,其中包括2009年9月16日國(guó)務(wù)院六部委聯(lián)合發(fā)文的“限薪令”,規(guī)范國(guó)企高管貨幣薪酬和在職消費(fèi);2012年12月4日,習(xí)近平總書記在主持召開中共中央政治局會(huì)議時(shí)通過了《關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng),密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》,此項(xiàng)政策更為詳細(xì)地從招待、宴請(qǐng)和生活待遇等方面做出了嚴(yán)格規(guī)定。可見中共中央已將國(guó)企高管的貨幣薪酬待遇與在職消費(fèi)問題視為重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象。時(shí)至今日,八項(xiàng)規(guī)定已實(shí)施超過5年,其對(duì)國(guó)有混合所有制企業(yè)高管薪酬的制約效果以及持續(xù)影響力究竟如何,需要進(jìn)一步檢驗(yàn)。

在反腐倡廉大力開展的同時(shí),國(guó)有企業(yè)混合所有制改革也在加快步伐,國(guó)企漸漸從行政型治理轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)型治理。其意義在于“去行政化”的過程消除了國(guó)有企業(yè)的“詬病”, 推進(jìn)了國(guó)企現(xiàn)代化制度的建設(shè)。然而,隨著民間資本與外資資本的不斷介入,國(guó)有股比例在一定程度上被稀釋,意味著以往“一枝獨(dú)秀”的公有制企業(yè)已逐漸變成“百花齊放”的混合所有制企業(yè)。國(guó)有股權(quán)體現(xiàn)的是政府治理國(guó)企的重要手段,從某種程度上講,國(guó)有股比例代表了政府對(duì)企業(yè)的控制力度[2]。“政府控制力”直接或間接地影響企業(yè)的治理活動(dòng),其中也包括對(duì)高管薪酬制定的影響,在國(guó)有混合所有制企業(yè)治理途徑轉(zhuǎn)變的過程中,研究政府控制力對(duì)高管薪酬的影響具有十分重要的意義。那么隨著“國(guó)企混改”的快速推進(jìn),政府對(duì)國(guó)企控制力的變化是否將對(duì)高管薪酬產(chǎn)生影響?隨著國(guó)有企業(yè)行政治理途徑的轉(zhuǎn)變,政府控制力的變動(dòng)又是否影響了“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)國(guó)有混合所有制企業(yè)高管薪酬的制約作用?到底是增強(qiáng)還是削弱了政策作用?

二、文獻(xiàn)綜述

所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)相分離是現(xiàn)代公司制企業(yè)典型的特征,設(shè)計(jì)合理完善的薪酬標(biāo)準(zhǔn)被認(rèn)為是解決委托代理矛盾的有效辦法[3]。關(guān)于高管薪酬的構(gòu)成結(jié)構(gòu),2015年1月1日,中共中央政治局通過了《中央管理企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革方案》,將國(guó)有企業(yè)高管薪酬激勵(lì)規(guī)定為基本年薪、績(jī)效年薪、任期激勵(lì)收入三大部分[4]。但該方案僅僅對(duì)高管顯性激勵(lì)部分作了規(guī)定,而藏在背后的隱性激勵(lì)卻未作出說明。楊蓉(2011)認(rèn)為高管薪酬是由“貨幣性薪酬”和“控制權(quán)薪酬”組成[5]。其中貨幣性薪酬包括年薪與股權(quán)激勵(lì)等,控制權(quán)薪酬則包括由權(quán)力帶來的在職消費(fèi)以及自我晉升的滿足感。在職消費(fèi)作為一種隱蔽的福利,讓不少學(xué)者探討其存在的意義與隱藏的“秘密”。2012年中國(guó)鐵建8.37億的業(yè)務(wù)招待費(fèi)再次引起公眾對(duì)在職消費(fèi)的熱議。高額的在職消費(fèi)是否扮演著高管貨幣薪酬的另一替代者?夏冬林等(2014)發(fā)現(xiàn)國(guó)企高管貨幣薪酬與在職消費(fèi)確實(shí)存在“負(fù)替代”的關(guān)系[6]。對(duì)于在職消費(fèi)存在的意義,梅潔、葛揚(yáng)(2016)從“效率觀”與“代理觀”的角度,說明了在職消費(fèi)的雙重性[7]。

陳冬華(2005)曾指出,面臨貨幣薪酬的約束,在職消費(fèi)往往是一個(gè)替代性選擇[8]。Gul等(2011)通過研究發(fā)現(xiàn),在職消費(fèi)較高會(huì)侵占公司資源,并且公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性也會(huì)大打折扣[9]。因此,在衡量國(guó)企高管薪酬激勵(lì)時(shí),貨幣薪酬與在職消費(fèi)是不可分離的兩部分,只有梳理清楚賬面上與賬面下的激勵(lì),才能真正認(rèn)識(shí)清楚國(guó)企的高管薪酬。

中共中央針對(duì)國(guó)企高管薪酬相繼出臺(tái)了一些重要政策,對(duì)相關(guān)政策實(shí)施效果的檢驗(yàn),學(xué)者們關(guān)于政策干預(yù)對(duì)高管薪酬的影響并沒有達(dá)成一致結(jié)論。梅潔(2015)通過對(duì)“限薪令”與“八項(xiàng)規(guī)定”政策出臺(tái)前后國(guó)有企業(yè)與非國(guó)有企業(yè)高管薪酬的對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)兩項(xiàng)政策均未有效降低高管的貨幣薪酬與在職消費(fèi)[10]。2016年,梅潔等(2016)通過構(gòu)建雙重差分模型再次檢驗(yàn)“八項(xiàng)規(guī)定”政策的干預(yù)效果,證實(shí)了“八項(xiàng)規(guī)定”能有效遏制高管貨幣薪酬與在職消費(fèi)的增長(zhǎng),也證明了政策干預(yù)的積極效果[11]。楊蓉(2016)從高管控制權(quán)的角度實(shí)證檢驗(yàn)了“八項(xiàng)規(guī)定”不僅抑制了高管的在職消費(fèi),而且對(duì)異常在職消費(fèi)有抑制作用[12]。葉康濤等(2016)考察了“八項(xiàng)規(guī)定”的實(shí)施效果,研究發(fā)現(xiàn)該政策實(shí)施后企業(yè)當(dāng)期管理費(fèi)用明顯下降[13]。陳紅等(2015)以“三公費(fèi)用”為切入點(diǎn)檢驗(yàn)了“八項(xiàng)規(guī)定”的實(shí)施效果,結(jié)果表明企業(yè)“三公費(fèi)用”和管理費(fèi)用在該政策約束下都顯著減少[14]。方芳(2015)認(rèn)為限薪政策是國(guó)企高管薪酬差距縮小的主要原因[15]。

綜合上述文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),多數(shù)學(xué)者在研究高管薪酬時(shí),僅僅停留在顯性薪酬或者隱性薪酬上,而沒有結(jié)合兩者綜合考量,“八項(xiàng)規(guī)定”已實(shí)施五年多時(shí)間,對(duì)于它的實(shí)施效果并沒有得出統(tǒng)一的結(jié)論。其次,國(guó)內(nèi)外學(xué)者在研究高管薪酬影響因素時(shí),大多考慮企業(yè)業(yè)績(jī)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理者權(quán)利等這些內(nèi)部因素,而分析諸如政府等外部因素對(duì)高管薪酬影響的文獻(xiàn)還十分缺少。另外,隨著國(guó)企深化改革的推進(jìn),研究政府控制力變動(dòng)對(duì)政策干預(yù)效果的影響尚屬空白。

三、研究假設(shè)

中共中央出臺(tái)的“八項(xiàng)規(guī)定”明確要求厲行勤儉節(jié)約之風(fēng)、嚴(yán)守廉潔之規(guī),其中涉及“住房、車輛配備、宴請(qǐng)、會(huì)議安排、生活待遇”等規(guī)定直接或間接地影響了高管的在職消費(fèi)活動(dòng)。諸如“辦公室裝潢、辦公電腦、商務(wù)專車、高檔宴席”等也正是高管在職消費(fèi)的“重災(zāi)區(qū)”。政策執(zhí)行的法律性、強(qiáng)制性對(duì)存在不合規(guī)在職消費(fèi)的高管具有一定威懾作用,一旦違反政策的執(zhí)行,高管將面臨仕途的中斷甚至法律的制裁。另外,“八項(xiàng)規(guī)定”的執(zhí)行也受到外界公眾與媒體的關(guān)注,他們的聚焦點(diǎn)已不單單是高管隱蔽的在職消費(fèi),還有可以直接從會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表反映出的貨幣薪酬。在社會(huì)監(jiān)督的高壓下,高管的貨幣薪酬也會(huì)相應(yīng)地有所“收斂”,一旦公眾發(fā)現(xiàn)高管存在不合理的或“超乎想象”的薪酬時(shí),企業(yè)或高管便會(huì)招來無數(shù)的質(zhì)疑與討伐,嚴(yán)重影響企業(yè)與高管的聲譽(yù)。可見,“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管的貨幣薪酬以及在職消費(fèi)有強(qiáng)效的約束作用。因此我們可以提出:

H1a:“八項(xiàng)規(guī)定”與高管貨幣薪酬呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

H1b:“八項(xiàng)規(guī)定”與高管在職消費(fèi)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

政府控制力通常指政府對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響力,大多數(shù)學(xué)者以產(chǎn)權(quán)形式來劃分政府控制力的強(qiáng)弱,國(guó)有企業(yè)被認(rèn)為存在較高的政府控制力,非國(guó)有企業(yè)被認(rèn)為具有較低的政府控制力[16]。也有學(xué)者使用國(guó)有股比例定量的方式衡量政府的控制力。筆者認(rèn)為,國(guó)有股比例更能精確判斷政府控制力的強(qiáng)度,國(guó)有股比例會(huì)在一定程度上影響高管薪酬的激勵(lì)。陳爽英、康小我(2005)在研究股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)高管薪酬影響時(shí)提出,國(guó)有股代表的是政府等產(chǎn)權(quán)主體,由于政府不直接分享投資帶來的財(cái)富效應(yīng),而缺乏對(duì)經(jīng)營(yíng)者監(jiān)督和評(píng)價(jià)的動(dòng)力,在所有者虛位的情況下,高管人員自定薪酬、過度在職消費(fèi)、尋租腐敗的空間更大[17]。另一方面,國(guó)有股比例的高低通常與政治關(guān)聯(lián)程度聯(lián)系在一起,因?yàn)檎畬?duì)企業(yè)的控制可以通過政治關(guān)聯(lián)的高管來實(shí)現(xiàn)或者加強(qiáng)。“國(guó)企混改”進(jìn)程中,高管人員行政級(jí)別逐漸被取消,但仍不能完全消除“行政化”的色彩,這些富有行政化色彩的高管往往不受企業(yè)業(yè)績(jī)的制約。劉慧龍等(2010)研究發(fā)現(xiàn)高政治關(guān)聯(lián)導(dǎo)致高管薪酬與業(yè)績(jī)的敏感性降低[18]。這種現(xiàn)象造成高管有機(jī)會(huì)為其支付超過業(yè)績(jī)報(bào)酬的薪酬,并且高管可以利用政府作為“擋箭牌”避免薪酬的下滑。另外,被政府委派的高管政治目的會(huì)更強(qiáng),權(quán)利帶給他們的隱性收益會(huì)比經(jīng)濟(jì)刺激更有效[19]。這也就意味著,政府控制力越強(qiáng),企業(yè)高管被政府委托的比例就越高,因而獲取的隱性收益會(huì)更大,低程度的政府控制力與“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管薪酬有一致的約束作用。

相反,隨著國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的推進(jìn),“行政化”的色彩在逐漸褪去,國(guó)企的高管已經(jīng)不是“清一色”的政治官員,國(guó)有股比例也被逐漸稀釋,國(guó)有企業(yè)的治理也從行政型治理向經(jīng)濟(jì)型治理轉(zhuǎn)變。“八項(xiàng)規(guī)定”主要針對(duì)的是國(guó)有企業(yè)的高層管理者,隨著國(guó)有股比例的下降,政府控制力的減弱,委派高管的比例下降,會(huì)在一定程度上削弱“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管的制約作用。因此,我們可以提出假設(shè):

H2:政府控制力與高管薪酬(貨幣薪酬在職消費(fèi))呈正相關(guān)關(guān)系。

H3a:政府控制力減弱會(huì)增強(qiáng)“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管薪酬(貨幣薪酬在職消費(fèi))的抑制作用。

H3b:政府控制力減弱會(huì)削弱“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管薪酬(貨幣薪酬在職消費(fèi))的抑制作用。

四、研究設(shè)計(jì)

(一)樣本與數(shù)據(jù)來源

本文以2011—2016年A股國(guó)有混合所有制企業(yè)為研究樣本,在樣本選取過程中進(jìn)行相關(guān)篩選:(1)剔除金融類上市公司;(2)剔除ST、*ST、PT上市公司;(3)剔除財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司治理數(shù)據(jù)缺失的樣本,最終得到4629個(gè)樣本觀測(cè)值。相關(guān)數(shù)據(jù)來自csmar數(shù)據(jù)庫和Wind數(shù)據(jù)庫,部分?jǐn)?shù)據(jù)經(jīng)筆者手工收集計(jì)算。

(二)變量設(shè)計(jì)和說明

1.高管貨幣薪酬(Lncomp)

我們將高管薪酬分為貨幣薪酬和在職消費(fèi)兩部分。我們采用通常的做法,選取企業(yè)高管前三名貨幣薪酬總額的對(duì)數(shù)作為代理變量。關(guān)于在職消費(fèi)(Perk)的衡量,不同學(xué)者有不同的方法。權(quán)小鋒等(2010)選擇用企業(yè)管理費(fèi)用扣除法來衡量在職消費(fèi)[20]。陳冬華等(2010)的“八項(xiàng)費(fèi)用”法是將企業(yè)管理費(fèi)用進(jìn)行了詳細(xì)劃分,具體分為:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、小車費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等[21]。而這些項(xiàng)目正是“八項(xiàng)規(guī)定”所監(jiān)管的區(qū)域,是檢驗(yàn)“八項(xiàng)規(guī)定”成效的擇優(yōu)之選,又鑒于“八項(xiàng)規(guī)定”重點(diǎn)針對(duì)國(guó)企的“三公費(fèi)用”,所以在學(xué)者陳冬華定義的“八項(xiàng)費(fèi)用”的基礎(chǔ)上進(jìn)行了微調(diào),重點(diǎn)觀測(cè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、小車費(fèi)、會(huì)議費(fèi)這“六大公費(fèi)”,通過查閱年報(bào)附注“支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量”進(jìn)行手工收集,并取“六大公費(fèi)”總額的對(duì)數(shù)作為在職消費(fèi)的代理變量。

2.政府控制力(SOP)

有學(xué)者以政府對(duì)企業(yè)的干預(yù)程度來描述政府控制力的強(qiáng)弱,白云霞等(2008)以企業(yè)冗余雇員來表示政府的干預(yù)[22]。有文獻(xiàn)以企業(yè)有政治關(guān)聯(lián)的高管的數(shù)量來衡量政府控制力,也有文獻(xiàn)細(xì)分了企業(yè)的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)來判斷政府控制力[23]。本文所研究的主要是政府控制力的變動(dòng)對(duì)高管薪酬的影響,所以從定性的角度并不能體現(xiàn)其變動(dòng)的過程,而國(guó)有股是政府對(duì)企業(yè)控制的另一種體現(xiàn)形式,所以筆者以國(guó)有股比例來精確衡量政府控制力的大小。

3.控制變量

本文借鑒了辛清泉(2009)、譚偉強(qiáng)(2009)[24]以及唐松(2014)[25]等的研究方法,選擇以下變量加以控制:公司規(guī)模、企業(yè)績(jī)效、財(cái)務(wù)杠桿、股權(quán)制衡度、成長(zhǎng)能力、董事會(huì)規(guī)模、獨(dú)立董事比例、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、地區(qū)、行業(yè)、年份(如表1)。

表1 變量設(shè)計(jì)與說明

(三)研究模型

1.研究假設(shè)H1:“八項(xiàng)規(guī)定”與高管薪酬(貨幣薪酬、在職消費(fèi))的關(guān)系,建立模型(1):

Lncomp/Perk=β0+β1Policy+β2Size+β3ROA+β4LEV+β5Z+β6Growth+β7Boardsize+β8Indep+β9Audi+β10Comcom+β11Pe+β12ZND+β13Year+ε

2.研究假設(shè)H2:政府控制力與高管薪酬(貨幣薪酬、在職消費(fèi))的關(guān)系,建立模型(2):

Lncomp/Perk=β0+β1Sop+β2Size+β3ROA+β4LEV+β5Z+β6Growth+β7Boardsize+β8Indep+β9Audi+β10Comcom+β11Pe+β12ZND+β13Year+ε

3.為了驗(yàn)證假設(shè)H3,在模型(2)中引入政府控制力與“八項(xiàng)規(guī)定”的交互項(xiàng)(為消除交互項(xiàng)多重共線性問題,對(duì)其實(shí)施了“去中心化處理”),建立模型(3):

Lncomp/Perk=β0+β1Policy+β2Sop+β3Policy×Sop+β4Size+β5ROA+β6LEV+β7Z+β8Growth+β9Boardsize+β10Indep+β11Audi+β12Comcom+β13Pe+β14ZND+β15Year+ε

五、實(shí)證研究

(一)描述性分析

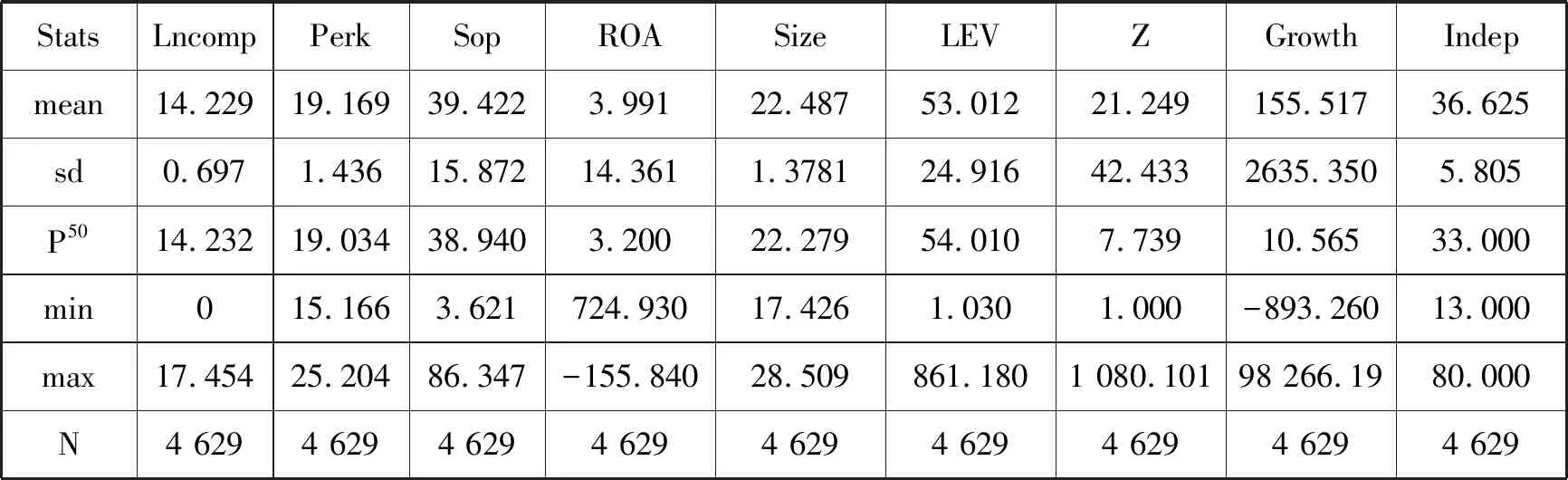

表2報(bào)告了主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果。從全樣本來分析,前三名高管貨幣薪酬(Lncomp)的標(biāo)準(zhǔn)差為0.697,說明我國(guó)國(guó)有混合所有制企業(yè)高管貨幣薪酬的差距仍舊很大,其中最小值為0,最大值為17.454,也再次表明“天價(jià)薪酬”與“零薪酬”的現(xiàn)象是存在的,合理的高管薪酬設(shè)計(jì)機(jī)制需要進(jìn)一步改進(jìn)。高管的在職消費(fèi)平均值19.169,高于了高管的貨幣薪酬平均值14.229,初步表明了高管更傾向于追求隱性的福利,而這些奢侈的在職消費(fèi)也正是部分高管腐敗的“誘餌”,由此看來,“八項(xiàng)規(guī)定”等政策的出臺(tái)是勢(shì)在必行的。從全樣本國(guó)有股比例來看,其平均值達(dá)到了39.5%,表明了國(guó)有企業(yè)在混合所有制改革的道路上仍然存在政府“一股獨(dú)大”的現(xiàn)象,相對(duì)于國(guó)企混改前,政府控制力有減弱趨勢(shì),但“行政化色彩”短時(shí)期并未完全褪去。在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中企業(yè)的成長(zhǎng)能力標(biāo)準(zhǔn)差尤為突出,達(dá)到了2 635.35,說明了國(guó)有混合所有制企業(yè)之間能力差異懸殊,從側(cè)面也反映出國(guó)有混合所有制企業(yè)良莠不齊的現(xiàn)象確實(shí)存在。

表2 主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)

表3報(bào)告了主要變量的相關(guān)性分析結(jié)果。從總體來看,各變量pearson系數(shù)絕對(duì)值均低于0.8,且主要解釋變量的pearson系數(shù)絕對(duì)值均低于0.5,說明變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性問題。其中Policy與Perk呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,表明“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管在職消費(fèi)有抑制作用,這與假設(shè)H1b預(yù)期相符。Policy與Lncomp呈正相關(guān)關(guān)系,表明實(shí)施“八項(xiàng)規(guī)定”后,高管的貨幣薪酬依舊增長(zhǎng),與假設(shè)H1a預(yù)期相反,需要進(jìn)一步回歸驗(yàn)證。Sop與Lncomp、Perk均呈正相關(guān)關(guān)系,這與假設(shè)H2符合。ROA與Lncomp、Perk相關(guān)系數(shù)分別為0.1455和0.0634,說明企業(yè)資產(chǎn)收益率越高,高管的貨幣薪酬與在職消費(fèi)也會(huì)增加。Z與Lncomp、Perk均呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,說明企業(yè)的股權(quán)制衡度越高,越能夠在一定程度上制約高管薪酬的增長(zhǎng)。

表3 主要變量相關(guān)性分析表

(二)回歸分析

表4為全樣本的OLS回歸結(jié)果,由回歸結(jié)果(1)和回歸結(jié)果(2)可以看出,“八項(xiàng)規(guī)定”與高管貨幣薪酬在1%的統(tǒng)計(jì)水平上呈顯著正相關(guān)關(guān)系,與未實(shí)施“八項(xiàng)規(guī)定”的年份相比,2013年至2016年高管貨幣薪酬均有所上升,此政策的實(shí)施并沒有有效地降低高管貨幣薪酬總額,這與假設(shè)H1a不相符合,高管貨幣薪酬的增加可能得益于近年來國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的實(shí)施。一方面,從現(xiàn)有數(shù)據(jù)研究,“國(guó)企混改”確實(shí)在一定程度上提高了企業(yè)的績(jī)效,而從回歸結(jié)果來看,ROA與Lncomp呈顯著正相關(guān)關(guān)系,這說明國(guó)有混合所有制企業(yè)績(jī)效的提高,帶動(dòng)了高管貨幣薪酬的增加。另一方面,“國(guó)企混改”使國(guó)有企業(yè)從“行政型治理”轉(zhuǎn)向“經(jīng)濟(jì)型治理”,對(duì)高管的才能與積極性要求更高,企業(yè)更加注重對(duì)高管的顯性激勵(lì),所以高管貨幣薪酬近年來的增長(zhǎng)也是合乎情理的。但這并不能說明,“八項(xiàng)規(guī)定”的實(shí)施對(duì)高管貨幣薪酬沒有約束作用,因?yàn)槲覀儍H僅考察了高管貨幣薪酬總額的變化,并沒有從其他角度考察,比如“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管貨幣薪酬的增長(zhǎng)率的影響等等,這有待下一步深入研究。從回歸結(jié)果(4)和回歸結(jié)果(5)可知,“八項(xiàng)規(guī)定”與高管在職消費(fèi)之間在1%的統(tǒng)計(jì)水平上呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,說明“八項(xiàng)規(guī)定”實(shí)施后對(duì)高管在職消費(fèi)總額具有明顯的抑制作用,驗(yàn)證了假設(shè)H1b。從回歸結(jié)果(2)和回歸結(jié)果(5)可以看出,國(guó)有股比例與高管在職消費(fèi)、高管貨幣薪酬均在1%的統(tǒng)計(jì)水平上呈顯著正相關(guān)關(guān)系,意味著政府控制力減弱將進(jìn)一步降低高管的貨幣薪酬與在職消費(fèi),假設(shè)H2得到了驗(yàn)證。從回歸結(jié)果(4)(5)(6)可知,交互項(xiàng)與高管在職消費(fèi)呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,進(jìn)一步說明隨著政府控制力的減弱,會(huì)增強(qiáng)“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管在職消費(fèi)的抑制作用,這與假設(shè)H3a一致。從控制變量與因變量之間的關(guān)系來看,企業(yè)效益、規(guī)模均與高管薪酬呈正相關(guān)關(guān)系。董事會(huì)規(guī)模與高管貨幣薪酬呈顯著正相關(guān)關(guān)系,而與高管在職消費(fèi)之間關(guān)系并不顯著。從行業(yè)分類來看,我們之前將國(guó)有混合所有制企業(yè)按行業(yè)性質(zhì)分為了競(jìng)爭(zhēng)類國(guó)企和壟斷及公益性國(guó)企,從回歸結(jié)果(3)(4)(5)可以看出,競(jìng)爭(zhēng)性國(guó)企高管的在職消費(fèi)低于壟斷及公益性國(guó)企高管在職消費(fèi)。對(duì)這種結(jié)果可能的解釋為:競(jìng)爭(zhēng)性國(guó)企高管的薪酬與市場(chǎng)效益掛鉤,他們更在意的是提升企業(yè)業(yè)績(jī),從而獲得更高的顯性薪酬。而對(duì)于壟斷及公益性國(guó)企,企業(yè)績(jī)效變動(dòng)不會(huì)太大,而他們的薪酬組成結(jié)構(gòu)更加固定,因此他們會(huì)追求隱性的福利來增加自己的薪酬,盡可能多地獲得奢侈的在職消費(fèi)。

表4回歸結(jié)果分析

注:***、**、*分別表示在0.01,0.05和0.1水平以下的顯著性水平。

表5和表6分析了不同政府控制層級(jí)下“八項(xiàng)規(guī)定”與政府控制力對(duì)高管薪酬的影響。我們將樣本按照政府控制層級(jí)劃分為中央國(guó)有混合所有制企業(yè)和地方國(guó)有混合所有制企業(yè)兩組。其中“中央混企”共427個(gè)樣本,“地方混企”共754個(gè)模型(包括市級(jí)、省級(jí)國(guó)企)樣本。從表5中回歸結(jié)果(6)和回歸結(jié)果(8)來看,“八項(xiàng)規(guī)定”實(shí)施后均沒有對(duì)中央和地方混合所有制企業(yè)的高管貨幣薪酬產(chǎn)生抑制作用,與2013年之前相比,高管貨幣薪酬在2013年之后反而呈增長(zhǎng)趨勢(shì),其原因與上文解釋相似,國(guó)企高管貨幣薪酬總額的增加可能得益于“國(guó)企混改”的實(shí)施以及國(guó)企效益的提升。對(duì)比回歸結(jié)果(7)和回歸結(jié)果(9),政府控制力與“地方混企”的高管貨幣薪酬在1%的統(tǒng)計(jì)水平上呈顯著正相關(guān)關(guān)系,而與“中央混企”高管貨幣薪酬雖也是正相關(guān)關(guān)系,但并不顯著,說明政府控制力強(qiáng)弱變動(dòng)將直接影響“地方混企”高管薪酬的變動(dòng)。

表5 中央與地方“混企”高管貨幣薪酬回歸分析

表6 中央與地方“混企”高管在職消費(fèi)回歸分析

表6中回歸結(jié)果(10)與回歸結(jié)果(12)的對(duì)比發(fā)現(xiàn),“八項(xiàng)規(guī)定”實(shí)施后對(duì)中央和地方混合所有制企業(yè)高管在職消費(fèi)均有明顯的抑制作用,“地方混企” “八項(xiàng)規(guī)定”系數(shù)為-0.0572,低于“中央混企”“八項(xiàng)規(guī)定”系數(shù)-0.0469,說明與地方混合所有制企業(yè)相比,“八項(xiàng)規(guī)定”實(shí)施后對(duì)中央高管在職消費(fèi)的抑制作用更加強(qiáng)烈。從回歸結(jié)果(11)和回歸結(jié)果(13)可以看出,政府控制力與“地方混企”高管呈顯著正相關(guān)關(guān)系,而對(duì)“中央混企”高管并沒有直接的影響。

(三)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

本文選取了前三名董事薪酬的對(duì)數(shù)作為因變量,并且用調(diào)整后的高管在職消費(fèi)率(管理費(fèi)用剔除前三名高管薪酬、折舊、減值準(zhǔn)備等企業(yè)日常管理費(fèi)用后,除以當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入)來代替“六大公費(fèi)”總額的對(duì)數(shù)重新按照模型進(jìn)行回歸檢驗(yàn),得到無差異的結(jié)論,表明本文的研究結(jié)論是穩(wěn)健的。

六、研究結(jié)論與相關(guān)建議

本文以2011-2016年A股國(guó)有混合所有制企業(yè)為研究樣本,探究政府控制力與“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管薪酬的影響。研究表明,“八項(xiàng)規(guī)定”的實(shí)施并沒有有效抑制高管貨幣薪酬總額的增長(zhǎng),而對(duì)高管在職消費(fèi)具有顯著的抑制作用;與“地方混企”相比,“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)“中央混企”高管的在職消費(fèi)抑制作用更強(qiáng);同時(shí),隨著“國(guó)企混改”步伐的加快,政府控制力的減弱并沒有削弱政策干預(yù)的實(shí)效,反而將進(jìn)一步降低高管的貨幣薪酬與在職消費(fèi),其效果對(duì)于“地方混企”高管更為顯著;此外,政府對(duì)國(guó)有企業(yè)控制力的減弱將會(huì)增強(qiáng)“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管在職消費(fèi)的抑制作用。

根據(jù)實(shí)證研究的結(jié)果,本文提出以下建議:第一,高管的在職消費(fèi)是部分管理者形成奢靡風(fēng)氣的“聚集地”,也是極易滋生腐敗的“誘餌”。實(shí)踐證明,“八項(xiàng)規(guī)定”的落實(shí)對(duì)于抑制高管的在職消費(fèi)、倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、反對(duì)奢靡腐敗等具有十分重要的意義。因此,從中央到地方混合所有制企業(yè)都應(yīng)該進(jìn)一步落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”以及相關(guān)文件的精神,強(qiáng)化“八項(xiàng)規(guī)定”對(duì)高管在職消費(fèi)的威懾作用。第二,國(guó)有混合所有制企業(yè)應(yīng)建立規(guī)范的信息披露機(jī)制,具體到企業(yè)管理費(fèi)用的明細(xì)科目并要求公開相關(guān)費(fèi)用信息,促使高管在職消費(fèi)明細(xì)支出清晰化、公開化、透明化,讓社會(huì)公眾成為企業(yè)另一個(gè)強(qiáng)大監(jiān)督體。第三,提升政策干預(yù)的科學(xué)性與針對(duì)性,對(duì)高管的貨幣薪酬與在職消費(fèi)區(qū)別干預(yù)。實(shí)證證明,“八項(xiàng)規(guī)定”僅對(duì)高管在職消費(fèi)有明顯的抑制作用,而對(duì)高管貨幣薪酬總額并無約束作用。因此,針對(duì)企業(yè)高管貨幣薪酬要以激勵(lì)為原則,以市場(chǎng)為參考,以行業(yè)為標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施合理的政策方針。第四,在國(guó)有企業(yè)混合所有制改革進(jìn)程中,政府要掌控好對(duì)國(guó)有企業(yè)的控制力度。在堅(jiān)持政府領(lǐng)導(dǎo)和公司治理統(tǒng)一,增強(qiáng)政府政策干預(yù)效果的同時(shí)也要確保對(duì)高管的激勵(lì)作用。“國(guó)企混改”在推進(jìn)高管薪酬設(shè)計(jì)由“行政化”轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)化”的過程中,既要保證高管治理的積極性,又要防止高管奢靡腐敗的行為。