那坡嘗新節舂糍粑

2019-04-25 06:22:50林榮先

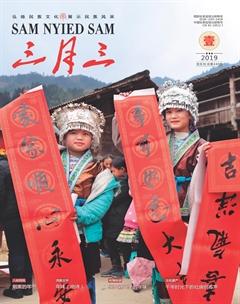

三月三 2019年1期

林榮先

居住在廣西壯族自治區那坡縣的壯族人民有這樣一個風俗:每年秋收后就舂糍粑過嘗新節,慶祝五谷豐登。

嘗新節沒有固定的日期,各個村寨在收完中、晚稻谷后自行安排時間進行,其活動主要是家家戶戶舂糍粑、殺雞殺鴨加菜共進晚餐。其中,舂糍粑別具特色,要經過蒸、舂、捏三道工序。

首先是蒸糯米。先將糯米淘洗干凈,瀝干水。然后生火,架起一口大鐵鍋,在鍋上置一個木甑(現在有的農戶已改用鋁制品蒸器),將洗好的糯米舀入木甑中,用旺火蒸2~3個小時,再用文火蒸30分鐘左右就可以停火開蓋。

然后是舂芝麻。在蒸糯米的同時,架起菜鍋,炒1斤左右的芝麻,炒熟后還要用石白舂碎備用。

接著是舂糯米。將蒸熟的糯米放到石白里,趁熱用一根木槌使勁地將石白里的糯米舂爛。舂的時候要越快越好,如果時間長了,糯米冷了就難以舂爛,手捏糍粑時捏不動。同時,還要時不時地用木槌將糍粑撬起翻動,再繼續舂,直到將石白里的糯米舂爛均勻,才摳出來。否則,有些沒舂著的仍是飯粒,會影響糍粑的口感。在舂糯米時,如果是兩三個人一起舂的話,還要把握好節奏,你上我下,此起彼伏;要不然,就會將木槌砸在對方的木槌上或石白,上,不僅會震得虎口痛,木槌也易被砸爛。

最后是捏糍粑。將舂爛的糯米從石白里摳出來,放在竹匾上,趁熱將新鮮的糯米捏成小圓團,然后粘上芝麻碎,再捏成杯子狀,往里面放一點白糖或者竹豆,最后封起來,捏圓放好。這樣,散發著芝麻和糯米清香的糯米糍粑就可以上桌待客了。

舂糍粑是通過特制的石臼沖打、純手工制作而成的,雖然工序煩瑣費力,看起來黑不溜秋,但吃起來香甜可口,柔軟細膩,味道鮮美,是秋收后當地壯家人待客的最佳食品之一。