MG聯合阿司匹林對川崎病患兒的療效分析

沈雅平,相彩霞

(浙江省嵊州市人民醫院兒科,浙江 嵊州 312400)

川崎病是較為多見的血管炎癥性疾病。流行病學研究顯示,川崎病的發生率可達334/10萬~566/10萬左右[1]。在合并有自身免疫功能紊亂的人群中,川崎病的發生風險可持續性上升。臨床上主要通過口服阿司匹林等治療川崎病,其能夠通過改善血液流變學,抗血小板聚集,并能夠保護血管內皮細胞等,降低惡性心血管結局事件的發生風險。但單純阿司匹林治療后,患者的皮膚黏膜癥狀仍然較為明顯,治療后冠狀動脈病變的發生風險仍然較高[2]。丙種球蛋白(MG)能夠通過中和體內的自身免疫性抗體,穩定體內的氧化應激指標,降低血管內皮的持續性氧化損傷等,進而輔助治療川崎病[3-4]。以往部分研究探索了MG在改善川崎病患者體內炎癥反應過程中的作用,但對于治療后的血管內皮相關指標或者心功能的指標分析不足。為了進一步指導臨床上川崎病的診療,本次研究對84例川崎病患兒進行回顧性分析,旨在探討MG聯合阿司匹林治療川崎病的臨床效果,報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2013年4月至2017年1月嵊州市人民醫院收治的川崎病患兒84例進行回顧性分析,根據不同治療方案將其分為對照組、研究組各42例。對照組中,男25例,女17例;年齡為6個月~6歲,平均(2.9±1.6)歲;心率為(109.8±9.1)次/min;病情分期:Ⅰ期14例,Ⅱ期16例,Ⅲ期8例,Ⅳ期4例;病程為(12.6±3.8)天。研究組中,男22例、女20例;年齡為6個月~6歲,平均(3.1±1.5)歲;心率為(110.7±10.0)次/min;病情分期:Ⅰ期11例,Ⅱ期19例,Ⅲ期9例,Ⅳ期3例;病程為(13.2±4.7)天。兩組患兒的年齡、性別、病情分期、心率比較差異均無統計學意義(均P>0.05),兩組研究對象均衡性較好。

1.2納入和排除標準

1.2.1納入標準

①對川崎病患兒的診斷、病情分期標準參考第10屆國際川崎病會議修訂的小兒川崎病診斷標準(2012版);②患兒年齡范圍在6個月~6歲;③病情分期:Ⅰ~Ⅳ期;④患兒發熱超過5天。

1.2.2排除標準

①伴有先心病、心臟瓣膜疾病;②腫瘤疾病;③血液系統疾病;④既往MG耐藥者;⑤對治療藥物具有嚴重的過敏反應;⑥具有肝腎功能疾病、凝血功能疾病、出血性風險疾病。

1.3治療方法

患兒入組后完成相關檢查,即根據分組結果給予相應的治療。對照組:給予阿司匹林(國藥準字H20173209),50mg·d-1·kg-1,口服,體溫及炎癥反應指標如CRP恢復正常后72h,改為5mg·d-1·kg-1,持續性口服直至血小板及紅細胞沉降率恢復正常。研究組:在口服阿司匹林的同時,聯合MG(國藥準字S20070027)治療,2g/kg,單次靜脈注射,連續治療2d。

1.4觀察指標及血清學的檢測方法

檢測并比較兩組患兒治療前后的血清基質金屬蛋白酶9(MMP-9)、抗內皮細胞抗體(AECA)、抗中性粒細胞胞質抗體(ANCA)、C反應蛋白(CRP)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白細胞介素-6(IL-6)、腦鈉肽(BNP)、血管內皮細胞生長因子(VEGF)、內皮抑素(ES)、內皮一氧化氮合酶(eNOS)。對比兩組的黏膜充血時間、手足腫脹時間、發熱時間和淋巴結消散時間。

清晨采集空腹靜脈血,按照10 000r/min進行離心分離血清,-20℃保存待測,采集標本后1周內檢測MMP-9、AECA、ANCA、BNP,采用瑞士羅氏全自動生化分析儀E170模塊進行檢測,檢測試劑盒購自上海泰康生物科技有限公司;CRP、TNF-α、IL-6、VEGF、ES、eNOS的檢測采用酶聯免疫吸附測定,檢測試劑盒購自南京碧云天生物科技有限公司。

1.5療效標準

顯效:患兒臨床癥狀和體征消失時間≤5d,患兒的各項實驗室指標均恢復正常,影像學檢查患兒冠狀動脈無擴張跡象;有效:患兒臨床癥狀和體征消失時間≤8d,患兒的各項實驗室指標均恢復正常,影像學檢查患兒冠狀動脈無擴張跡象;無效:患兒臨床癥狀和體征12d內未見改善甚至加重,患兒的各項實驗室指標未見改善,影像學檢查患兒冠狀動脈有嚴重擴張甚至形成動脈瘤。

1.6統計學方法

2結果

2.1兩組患兒血清MMP-9、AECA、ANCA和BNP水平的比較

治療前,研究組與對照組的血清MMP-9、AECA、ANCA、BNP水平比較差異均無統計學意義(均P>0.05);治療后,研究組的血清MMP-9、AECA、ANCA、BNP水平均顯著低于對照組(均P<0.05),見表1。

2.2兩組患兒的血清炎癥因子和血管內皮相關因子水平的比較

治療前,研究組與對照組的血清CRP、TNF-α、IL-6、VEGF、ES、eNOS水平比較差異均無統計學意義(均P>0.05);治療后,研究組的血清CRP、TNF-α、IL-6、VEGF、ES水平均顯著低于對照組(均P<0.05),研究組的血清eNOS水平顯著高于對照組(P<0.05),見表2。

2.3兩組患兒的臨床癥狀緩解時間的比較

研究組的黏膜充血時間、手足腫脹時間、發熱時間、淋巴結消散時間均顯著低于對照組,兩組比較差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表1 兩組患兒血清MMP-9、AECA、ANCA和BNP水平的比較結果

表 2 兩組患兒血清炎癥因子和血管內皮相關因子水平的比較結果

表3 兩組患兒臨床癥狀緩解時間的比較 結果(天,

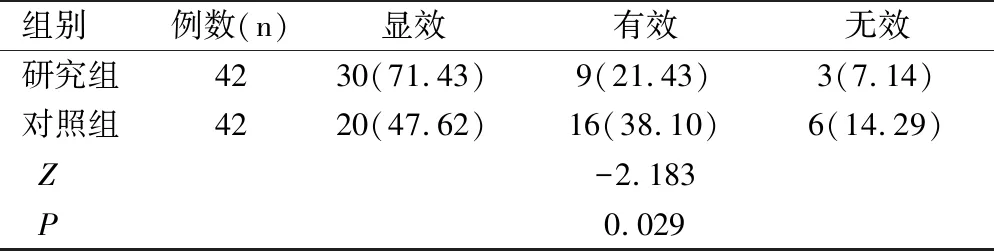

2.4兩組患兒的臨床療效的比較

研究組有效率為92.86%,對照組有效率為85.71%,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表4。研究組有2例動脈瘤,占4.76%;對照組有5例動脈瘤,占11.90%,兩組比較差異無統計學意義(χ2=1.403,P=0.234>0.05)。

表4 兩組患兒臨床療效的比較結果[n(%)]

3討論

3.1 川崎病自身免疫損傷機制的研究概況

臨床上川崎病的發生機制較為復雜,考慮可能與自身免疫性血管內皮細胞的損傷,氧化應激性損傷等導致的長期皮膚黏膜的血管炎癥性表現有關。多數川崎病患者可合并有嚴重的冠狀動脈病變,并發動脈瘤或者急性心肌梗塞的發生[5]。在臨床治療方面,有長期的臨床隨訪研究表明,阿司匹林能夠調節體內的凝血功能-抗凝功能,降低血小板活化的風險,從而在降低血栓性形成,降低心血管惡性結局的發生方面發揮重要的作用[6]。但阿司匹林治療后的黏膜充血、手足腫脹、發熱、淋巴結腫脹等臨床癥狀仍然明顯,治療后的體內血管炎癥性指標,如ANCA等仍然維持在較高的水平。

3.2 MG治療免疫功能損傷的藥理學作用

MG能夠起到封閉抗體的作用,封閉母體產生的自身免疫性因子,中和體內的血管內皮免疫因子。MG對于自身補體成分的滅活或者自然殺傷性T淋巴細胞的中和作用,能夠提供免疫保護,降低皮膚黏膜毛細血管內皮的損傷程度[7-8]。MG對于巨噬細胞的激活作用,能夠抑制體內的Ⅲ型變態反應的發生,抑制B淋巴細胞的激活,降低下游漿細胞激活導致的自身抗體的分泌[9-10]。已經證實的相關研究表明,MG能夠輔助治療自身免疫性疾病、重度感染或者惡性腫瘤等,從而在改善臨床預后、控制病情進展、降低病死率等方面發揮作用,但對于MG在輔助治療川崎病中臨床價值的分析研究較少見。

3.3本研究結果及臨床意義

本資料中發現,研究組采用MG聯合阿司匹林治療后,患兒體內MMP-9、AECA、ANCA、BNP水平的表達濃度明顯下降,低于對照組,提示MG聯合阿司匹林治療能夠改善患兒體內血管炎癥性因子指標,并能降低心功能衰竭相關指標,特別是BNP的下降,提示MG聯合阿司匹林治療后患兒心室壁的順應性明顯改善。從內在機制上考慮,MG對川崎病患者相關血管炎癥性指標的改善作用可能與下列因素有關[11-13]:①MG能夠降低血管內皮的氧化應激性損傷,降低中性粒細胞激活導致的血管內皮細胞的炎癥性損傷;②MG能夠降低心臟泵血過程中的前后負荷。李渝華等[14]探討了73例川崎病的臨床治療結局,發現MG能夠降低15%左右ANCA的表達,同時對于患者的皮膚黏膜血管炎癥性表現的改善也較為明顯。CRP和TNF-α等是評估患者體內炎癥反應的重要指標,VEGF和ES等是評估患者體內血管內皮細胞損傷的重要指標,eNOS是評估血管內皮舒張功能的指標。本資料中發現MG聯合阿司匹林治療后患兒體內的炎癥反應明顯減輕,血管內皮細胞損傷程度明顯下降,同時反應血管內皮平滑肌舒張功能的指標明顯上升,提示了MG對患者血管內皮的保護性作用,而其對于eNOS的釋放促進作用,則主要考慮與其對內皮間質細胞的功能狀態的改善有關。同時,MG對ES的表達抑制作用,則主要考慮與MG對內皮下平滑肌細胞的功能抑制有關。本資料中發現MG聯合阿司匹林治療后患者臨床癥狀改善程度較為明顯,治療后的臨床有效率也明顯改善,這主要得益于MG對患者心血管系統受累情況的改善,降低了體內的炎癥瀑布反應等因素有關。兩組患兒冠狀動脈瘤發生率無明顯差異,可能與觀察時間較短有關,確切療效有待進一步研究。

本研究的創新性在于探討了MG聯合阿司匹林治療對川崎病患兒體內血管炎癥性因子等表達的變化情況。綜上所述,MG聯合阿司匹林治療能夠降低患者體內的炎癥反應,保護了血管內皮細胞,提高了川崎病的治療效果,改善了治療后的臨床癥狀。