書籍設計中結構創新性研究*——以《舊食》書籍設計為例

趙雪松

(北京印刷學院,北京 102600)

書籍結構是指書籍的整體的結構的設計,這是一門藝術,通過特定的形式,文字、插圖等等向讀者傳遞書籍本身想要傳達的信息。一本書的結構由兩個部分構成,一是外表形式,即為裝幀,二是內文,包括文字和圖片,裝幀包括封面,扉頁和書脊等等,內文包括文字和插圖等,書籍結構的設計一定程度上反映了當時社會的藝術理念,書籍結構的發展與創新反應了人類藝術文明發展的過程,人類已經進入了數字信息時代,世界經濟也已全球化,各民族的文化相互融合滲透,信息時代的到來對書籍結構的發展帶來了革命,書籍有了多元化的發展。不同的材質、工藝、裝訂方式等等拓寬了書籍結構設計的渠道,為書籍結構的設計注入了新的血液,為書籍設計的創新與發展開辟了道路,中國傳統文化在世界文化中獨樹一幟,我們選擇以中國傳統食品為創作主題是為了向更多的人傳播中國的傳統文化。

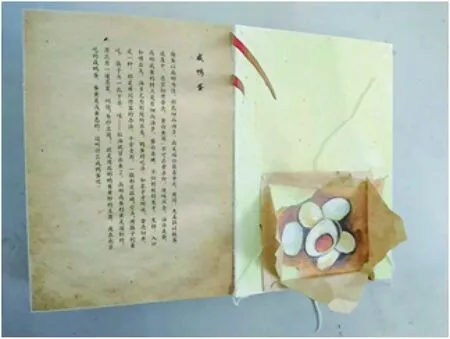

《舊食》將傳統的中國元素和書籍的創新性結構相結合,在傳播文化的同時又不乏新意,封面是運用了藍底白花的蠟染布藝,這是中國民間傳統的紡織印染手工藝,書籍的裝訂方式是傳統的經折裝,經折裝是一種傳統的裝訂方式,具有仿古的意味。讀者閱讀時仿佛置身于古代,在使用經折裝的同時我們在書中也添加了許多立體結構,再經折裝兩張頁面的交匯處做了立體結構,使結構的投影能夠與插圖相互呼應增加了書籍的互動性和趣味性。書中記錄了多種中國傳統美食,包含了南方北方的不同種類,例如北方小時候孩子們最愛的糖葫蘆或者南方春日里清明節長輩們必做甜點-青團,每一種都是人們回憶的味道。

事物的味道是會伴隨我們一生的,我們從出生時就開始感知這個世界,從吸吮的第一口母乳,到小時候吃的糖葫蘆、燒餅這些都可能是我們一生都忘不掉的味道,所以異鄉的人會極其懷念家鄉的味道,因為這些東西已經印刻在我們的生命里去不掉了,《舊食》就是一本這樣的書,我們想帶大家一起回味懷念起那些我們忘不掉的味道,這不僅僅是一種食物的味道更是我們記憶中揮之不去的一種情懷,我們想將這種情感通過書籍結構的創新設計相結合,傳遞給讀者。書籍的設計是需要整體和真實感的,對于結構的創新需要聯系真實的生活,我們需要一種真情實感,帶著感情、目的、使命去創作,這樣我們最后才能把我們想要表達的東西傳遞給讀者,我們通過微信小程序調查了人們記憶中深刻的食物,百分之45左右早餐傾向于吃燒餅,并且表示燒餅的香味足以吸引賴床的學生們起床。并且有幾位參加調研的人表示給我們留下的印象便是在冬天的清晨來一碗混沌配一個燒餅便開啟了全新的一天。之后我們根據微信調查的小程序發現,相對于燒餅,粽子對人的吸引程度達到了百分之25,位列燒餅之后。并且參與調查的女性普遍傾向于吃甜粽子,比如:豆沙餡、蜜餞餡、紅豆餡等。而有一位來自北方的男性表示很喜歡廣東地域特色的便是咸肉粽。由以上可以得知雖然“快餐文化”在中國不斷流行,但是人們記憶中的美食更多的還是中國的傳統美食,但與此同時,并不是北方人只喜歡吃當地的傳統食物,反而更喜歡南方的特色食物,表現出南北文化的交融。

書籍的結構創新中我們也有許多的新的想法,在書籍的結構創新上面,我們拋棄了傳統二維平面的書籍設定,我們想把書籍的結構與創新整體的融合起來,在傳統的經折裝結構中加入了立體結構,想創造一個立體的,三維的空間結構,所以我們在書中加了一些有意思的立體結構,比如我們在介紹高郵咸鴨蛋時我們用油皮紙將咸鴨蛋包住,讀者觀看體驗時可以像品嘗真正的美食一樣打開包裝,里面就是誘人的咸鴨蛋啦,上方我們還設計了一雙筷子,在光影的投射下,筷子下方的影子就會投射到油紙的咸鴨蛋里,看起來就像在品嘗真正的美食,這些都增添了讀者的閱讀趣味,讓讀者有更真實的體驗。

通過這次的書籍的設計,我們有許多的感觸,在創新的基礎上也不能忘記要發揚傳統文化,宣揚傳統文化是我們創作的根本和動力,以小見大,從生活中汲取靈感,用新穎的方式表達出來,書籍結構的創新性設計本身是更加利于內容的展示,讀者的閱讀,不能為了裝飾而裝飾,需要更加符合人性化設計的需求。同時,書籍結構創新的設計也要考慮書籍結構的設計的成本,利用最簡約、最便捷的方式來展現作者需要展現的內容。