人工增雨在崇陽森林防火中的應用

魏華兵 熊力書

摘要在對崇陽近年來森林火災發生情況調查的基礎上,分析崇陽森林火災發生的原因以及人工增雨在崇陽森林防火中的作用和發展前景。結果表明,崇陽森林火災呈明顯的季節性特征,與崇陽降雨的季節性氣候特點相關;崇陽林業發展迫切需要利用現代技術,提高森林火災的防御和控制能力;崇陽人工增雨作業的增雨效果明顯,人工增雨技術在崇陽森林防火中應用切實可行,發展前景良好。

關鍵詞人工增雨;森林防火;應用

中圖分類號S762文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2019)01-0118-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.01.036

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

崇陽縣是鄂東南的一個山區林業縣,全縣山地面積約15.33萬hm2,占全縣國土總面積的78%,現有林地面積12.6萬hm2,全縣森林覆蓋率達59.1%。崇陽縣每年大小森林火災常發,嚴重危害和影響林業發展,森林火災不僅造成林木的直接損毀,而且會造成林地受損,林地的生態環境變劣,從而間接引發氣象災害或地質災害。研究表明[1-4],森林火災的發生與降水量、氣溫、濕度、風速等氣象要素密切關系;森林防火工作也與林區天氣情況密不可分,大風和干旱等不利天氣會增加森林防火的難度,造成火災的蔓延,間接加重森林火災危害程度。多年來,為解決農業抗旱,崇陽縣經常有計劃地在農業生產干旱期開展人工增雨作業,利用高炮和火箭人工增雨作業裝備,在有利的天氣條件下,適機開展人工增雨作業,有效地緩解或解除了農業干旱。農業抗旱中人工增雨的成功做法,能否在防范崇陽森林火災中借鑒。為此,筆者概述了近年來崇陽森林火災發生的情況、森林火災的原因和人工增雨作業情況,分析人工增雨在崇陽森林防火中的作用和發展前景。

1森林火災的特點和成因分析

1.1森林火災發生情況

根據崇陽縣森林防火辦資料,2007—2011年共發生大小森林火災225次,平均每年45次(表1),其中較大森林火災44次,平均每年9次。從表1可以看出,崇陽森林火災多發生在秋季、冬季和春季,夏季雖然氣溫高、雷暴多發,但由于雨水較多,林地潮濕,植物體內水分增多,可燃性降低,基本無森林火災發生。崇陽森林火災呈明顯的季節性特征,表現為冬季>春季>秋季>夏季,冬春之交是森林火災發生最為頻繁的時期,而且森林火災發生的次數隨著氣候變暖呈增加趨勢。據林業部門不完全統計,崇陽每年投入森林滅火用于調動車輛和人員的費用高達800多萬元。

1.2森林火災發生的天氣氣候原因

森林火災的發生具備可燃物、火源和氧氣3個條件。人類活動離不開火和氧氣,氧氣存在于空氣中,無法人為控制;火源伴隨人類生產活動的各個過程,也無法杜絕。因此,可燃物成為決定森林火災能否發生的主要條件。森林可燃物的易燃程度及燃燒蔓延情況與其含水率有關[5],森林植被的含水率隨季節和時間的變化而變化,這種變化與天氣氣候條件密切相關。王慕蓮等[6]、袁啟光等[7]研究表明,氣溫、降水、相對濕度的綜合作用是影響森林可燃物含水率變化的主要氣象因素。因此,當地氣候背景和氣象要素的時間變化情況是影響其森林火災發生的重要原因。

崇陽縣屬亞熱帶季風氣候,溫和多雨,四季分明,年降水量1600mm左右,平均氣溫17.1℃。崇陽春夏季氣溫升高,雨水較多;秋冬季氣溫下降,雨水偏少。每年4—5月開始進入雨季,6月中旬進入梅雨期,常出現暴雨洪澇成災;7月上旬梅雨期結束,轉入高溫天氣,常發生伏旱;9月進入秋季后雨水迅速減少,秋季后至次年春季的降水總量約占全年降水的1/3,多數年份都有大小程度不同的秋、冬旱或春旱天氣發生。從崇陽降水的氣候情況看,崇陽雖然降雨充沛,但全年降雨分配較為不均,呈現明顯的季節性變化特征,這是影響崇陽森林火災季節性發生的主要氣候因素。

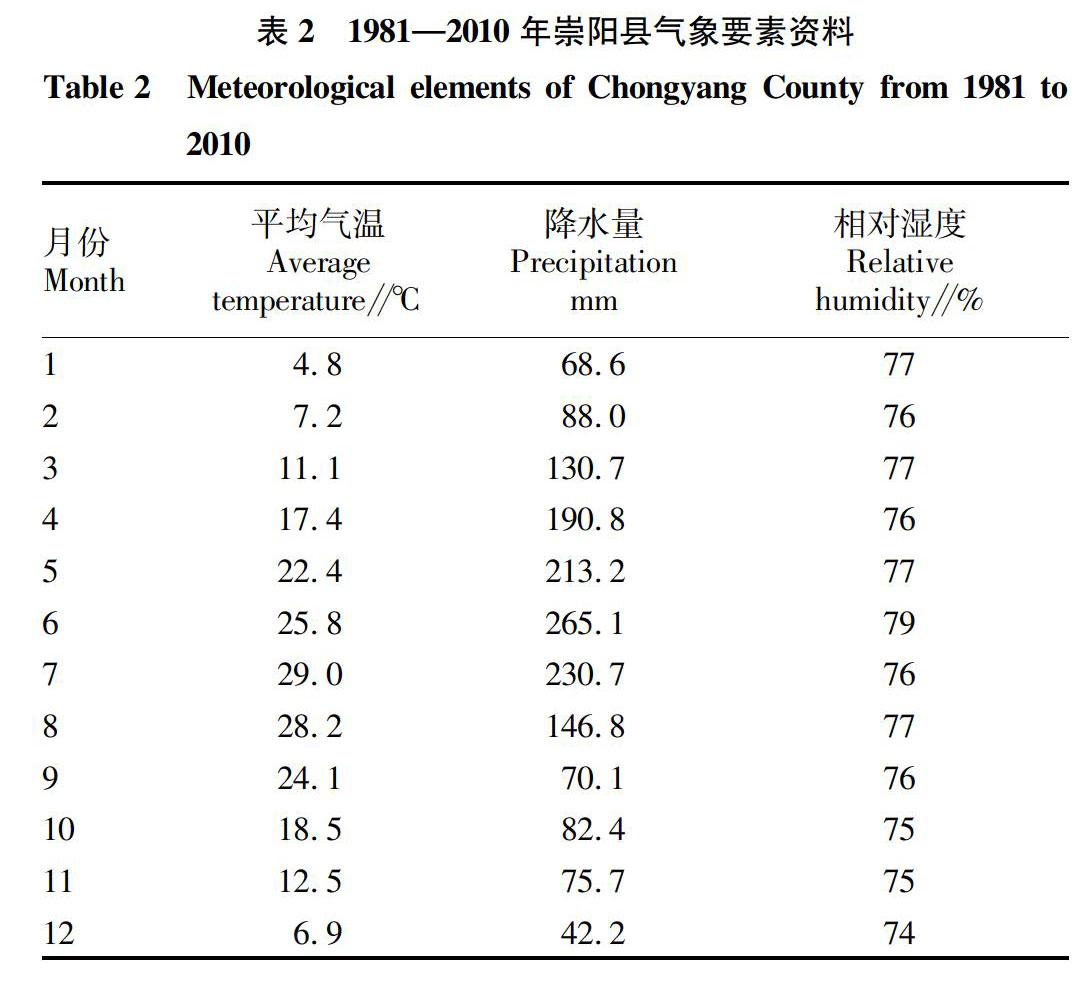

林地的森林植被隨季節發生變化,溫度變化是季節變化的重要標志,氣溫影響植物生長和水分吸收,造成森林可燃物含水率的變化,不同氣溫條件下的蒸發作用也影響森林可燃物含水率。降水量和相對濕度直接影響森林可燃物的含水量,特別是死的可燃物受影響更大。研究表明,江西月平均氣溫在0~10℃時,森林火災發生次數最多,月平均氣溫>20℃時,一般不發生森林火災;月降水量超過100mm,且分布均勻時,較少發生森林火災;相對濕度在75%以上不發生森林火災,55%~75%可能發生,55%以下可能發生大火災。鑒于以上研究結果,統計了崇陽縣1981—2010年的氣溫、降水和相對濕度(表2)。

從表2可以看出,崇陽5—9月月平均氣溫均在20℃以上,其他月均低于20℃,12月至次年2月月平均氣溫均在0~10℃。崇陽森林火災應在10月至次年4月發生,且12月至次年2月為火災多發期。從降水資料看,9月以后降水迅速減少,至次年2月,降水量均低于100mm,其6個月的平均總雨量僅占全年雨量的1/3,故秋冬季為崇陽森林防火的重要時期。從相對濕度看,崇陽相對濕度全年各月變化趨勢平緩,多在75%左右,無季節性變化特征。但相對濕度受天氣影響較大,在連續干旱天氣條件下,相對濕度的持續偏低,會造成森林火災的上升。2011年春季的持續干旱,造成1—5月連續相對濕度低于75%,同年森林火災次數呈多發趨勢,較往年偏多近1倍。

1.3森林火災的人為原因

崇陽縣地處幕阜山脈北麓,山林地多呈塊連片,森林面積較大。每年秋冬季干旱期,因長時間無雨和較低的空氣濕度,造成林地的樹枝、落葉和死樹迅速干枯,林內可燃物載量增多。秋冬時節進入林區的人員急劇增多,野外生產、生活用火點多面廣,火源難于管理。冬春之季,林區因農業和林業生產需要,常有人為野外燒荒、燒芭茅的情況,這也是引起崇陽森林大火的重要原因。據森林防火辦統計,90%以上的森林大火都是人為使用明火引發的。

2人工增雨在森林防火中的應用

崇陽縣人工增雨作業裝備主要是地面增雨作業設備,崇陽縣現有三七雙管高炮2門,江西產BL系列火箭發射架2臺。覆蓋全縣各鄉鎮的人影作業炮點12個,縣氣象臺建有涵蓋衛星云圖和天氣雷達資料實時顯示的人工增雨業指揮綜合業務系統。這些作業裝備和基礎設施是進行人工增雨作業必備的條件,也是實施森林防(滅)火計劃的物質基礎。

2.1人工增雨作業的物理原理

人工增雨主要是通過改變云體粒子相態或譜分布,促使云體膠性不穩定發展,由影響其微物理過程進而間接引起宏觀動力過程變化,從而提高云的降雨效率來增加降水量。其物理原理包括靜力和動力催化過程。冷云降水一般是由冰晶通過貝吉龍過程及隨后的凇附或碰并過程形成,靜力催化是在冷云中引人適量的人工冰晶加強上述過程,使云產生更多的降水。動力催化是在云的過冷卻部位引人大量人工冰晶(濃度102~104個/L),使云中過冷水迅速轉化為冰晶并加強凝華過程、釋放量凍結潛熱和凝結潛熱增加云體溫度和浮力,促使云體在垂直和水平方向發展延長云的生命期,從而增加降水。

2.2人工增雨作業的效果分析

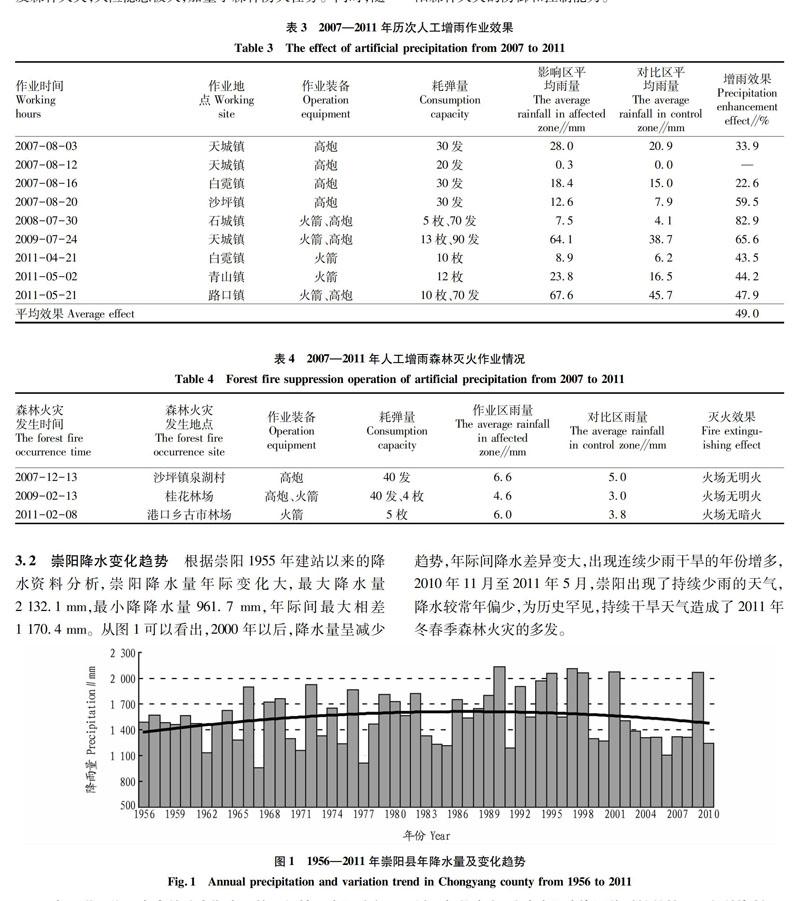

國內大量的人工增雨作業實踐結果表明,正確的人工增雨作業可以使自然降雨量增加,人工增雨的大小與自然云條件以及催化作業技術水平有關。客觀、科學地評價人工增雨的作業效果一直是人工影響天氣學科的重要內容[8]。目前,縣級人工影響天氣機構在人工增雨效果評估的觀測儀器、取樣設備較缺乏,精細的人工增雨效果評估還存一定困難。根據高樹俊[9]提出的適合市縣2級人工增雨效果評估實際情況的簡便設計方法,利用崇陽縣2007年以來的區域自動氣象站觀測資料[10],計算其作業影響區和對比區的平均雨量,對崇陽2007年以來農業抗旱中歷次的人工增雨作業效果進行了評詁,結果見表3。從表3可以看出,崇陽人工增雨作業的增雨效果在20%~90%,多數增雨效果均超過了30%,平均增雨效果也接近50%。

2.3人工增雨作業在崇陽森林滅火中的應用

基于人工增雨作業良好的增雨效果,近年來,崇陽縣森林防火辦多次要求在崇陽森林滅火中進行人工增雨作業,2007年以來,共成功進行3次人工增雨森林滅火作業,具體情況見表4。從表4可以看出,3次人工增雨作業效果明顯,不考慮云體、地形差異等原因,平均增雨效果都在30%以上,其在抑制林火蔓延、減輕森林火災損失上具有很好的效果,這可以從森林滅火的效果上得到驗證。由于森林火災的發生時間和地點具有較強的隨機性,火災的強度也不一致,森林滅火的人工增雨作業受天氣條件的制約明顯,如果森林火災發生后,無有利的降雨天氣形勢,無法進行人工增雨森林滅火作業。

3人工增雨作業在崇陽森林防火中的發展前景

3.1崇陽森林防火的發展態勢

近年來,隨著退耕還林、低產林改造、森林濕地公園等一批林業生態項目的實施,崇陽縣宜林荒山地將逐漸被消滅。根據崇陽縣林業發展規劃,全縣林地面積將達14.67萬hm2,森林覆蓋率將超過61%。由于山區植被的恢復、林地面積的擴大、林地植被的增加,林內可燃物明顯增多,崇陽山區植被中多夾雜有特別易燃的草本芭茅,在秋冬季節的干旱天氣,其枯萎后的著火點低,極易引發森林火災,火險隱患極大,加重了森林防火任務。同時,隨著農業產業調整,大量農村青壯年勞力外出務工,林業專業撲火隊伍很難穩定,使得火災撲救人員組織難度越來越大。綜合林業發展情況分析,隨著崇陽縣林地面積的擴大,森林防火的任務量增加,傳統森林火災的人員監測和人力滅火方式不僅維持困難,而且遠不能滿足崇陽森林防火的需要。森林防火工作迫切需要利用高科技手段和現代技術,來提高崇陽森林火災的防御和控制能力。

3.2崇陽降水變化趨勢

根據崇陽1955年建站以來的降水資料分析,崇陽降水量年際變化大,最大降水量2132.1mm,最小降降水量961.7mm,年際間最大相差1170.4mm。從圖1可以看出,2000年以后,降水量呈減少趨勢,年際間降水差異變大,出現連續少雨干旱的年份增多,2010年11月至2011年5月,崇陽出現了持續少雨的天氣,降水較常年偏少,為歷史罕見,持續干旱天氣造成了2011年冬春季森林火災的多發。

3.3人工增雨作業在森林防火期應用的可行性

崇陽秋冬季降水少,水資源呈季節性缺乏,2000年后降水減少,極端干旱天氣的多發,造成崇陽水資源臨時性的缺乏。相關資料顯示,自然降水僅占空中云水資源的12%,開發空中水資源具有很大潛力。分析崇陽森林防火期近30年的降雨資料可知,每年9月至次年4月,降雨日數平均每月為10~12d,出現5mm以上的降水天氣過程平均每月5~6次,其中10mm以上中等強度以上降水過程2~3次。崇陽多年人工增雨作業的增雨效果多在30%以上,每月有5~6次的人工增雨作業機會至少可以增加1mm以上的降雨量,李涵茂等[11]研究表明,1mm降水量是引起土壤濕度變化的有效降水閥值。因此,在森林防火期多次進行有效的森林防火人工增雨作業是可行的。

目前,崇陽的人工增雨作業在森林防火中僅在森林滅火上嘗試應用,而在春季培育幼齡林的成活和降低秋冬季干旱期的高森林火險天氣上,還有更大的應用空間。在森林防火期,可以通過氣象干旱的動態監測,利用有利的天氣過程,增加人工增雨作業次數,提高森林防火期云體的降水效果,增加秋冬季林地的土壤濕度和森林可燃物的含水率,實現人工增雨從森林滅火向降低火森林火災風險等級的森林防火方式轉變,全面發揮人工增雨技術在森林防火中的作用。

參考文獻

[1]朱亞萍,敬曉劍.秋季林火成因及人工增雨效果分析[J].黑龍江氣象,2003(1):30,32.

[2]孫科輝,肖金香,馮敏玉,等.江西森林火災與火險天氣分析及綜合預防技術措施[J].江西農業大學學報,2004,26(3):394-398.

[3]董加成.淺談森林火災發生原因及防范措施[J].安徽農學通報,2010,16(12):141,203.

[4]肖健.氣象因子對森林火災的影響及防火對策[J].中國林業,2010(7):41.

[5]傅美芬,張燦.森林可燃物含水率與火險級關系的研究[J].西南林學院學報,1991,11(1):51-58.

[6]王慕蓮,陳光剛,傅美芬,等.森林可燃物含水率與氣象條件相關性的初步研究[J].西南林學院學報,1990,10(1):11-20.

[7]袁啟光,張同智.大興安嶺林區可燃物含水量變化分析及預報方法研究[J].林業勘查設計,2010(3):39-41.

[8]張自國.人工增雨效果檢驗絕對增雨量效果評估方案[J].內蒙古氣象,2003(4):56-58.

[9]高樹俊.一種人工增雨效果評估簡便設計方法[J].山東氣象,2003(4):39-40.

[10]馬秀玲,楊雷斌,彭九慧,等.基于區域雨量站資料的人工增雨效果評估系統[J].氣象水文海洋儀器,2008(2):56-58.

[11]李涵茂,方麗,賀京,等.基于前期降水量和蒸發量的土壤濕度預測研究[J].中國農學通報,2012,28(14):252-257.