基于CitcSpace的國家中心城市研究現狀與熱點分析

張美云 王慧

[摘要] 借助CiteSpace軟件對國家中心城市的研究現狀與熱點進行文獻計量分析,主要得出以下結論:文獻的學科屬性主要涉及經濟學、城市規劃與設計等;高產出機構主要集聚在國家推進建設的9大國家中心城市,一般是經濟管理或城市規劃設計類高校或科研院所;《經濟地理》《城市發展研究》等是主要支持期刊,北京市明顯是高支持期刊的聚集地;研究熱點為國家中心城市、中心城市、城市群、都市圈和產業結構等領域,研究熱點演變歷程劃分為1998~2008年、2009~2013年和2014~2018年三個階段,理論基礎拓展、配套支持政策設計、高質量發展路徑探討等成為國家中心城市未來的研究趨勢。

[關鍵詞] 國家中心城市;知識圖譜;文獻計量

[中圖分類號] F299.2 [文獻標識碼]A [文章編號]1008- 0694(2019) 06 - 0110-11

[作者] 張美云 副教授 西北政法大學經濟學院 西安 710063

王 慧 北京東鵬資產評估事務所 北京 100054

2005年,<全國城鎮體系規劃綱要(2005~2020)》指出國家中心城市是全國城鎮體系規劃中的最高層次,應在經濟社會發展中發揮核心作用并具有既定區域的國際性和國家層面的中心性等特征。2008年1 2月,《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008~2020)》中指出要強化廣州國家中心城市的地位。201 0年2月,《全國城鎮體系規劃綱要(2010~2020年)》提出建設北京、天津、上海、廣州和重慶5個國家中心城市。2016年5月至201 8年2月,《國家發展改革委住房城鄉建設部關于印發成渝城市群發展規劃的通知》(發改規劃[2016]910號)、《國家發展改革委關于支持武漢建設國家中心城市的復函》(發改規劃[2016] 2650號)、《國家發展改革委關于支持鄭州建設國家中心城市的復函》(發改規劃[2017] 154號)、《國家發展改革委住房城鄉建設部關于印發關中平原城市群發展規劃通知》(發改規劃[2018] 220號)等提出建設成都、武漢、鄭州和西安4個國家中心城市。至此,國家明確推動建設的國家中心城市一共有9個,如成都是西南地區唯一的副省級城市和歷史文化名城及商貿物流中心、西安是絲綢之路國內起點城市和關中平原城市群重要城市,各城市在區域經濟社會發展中的集聚帶動等重要作用逐漸體現。

文獻計量學綜合運用統計學、數學和文獻學等學科理論和方法,通過定量分析文獻數量、題目、關鍵詞、高產出作者、高產出機構、高支持期刊、被引用文獻等指標,能夠可視化呈現既定研究問題的發展現狀和演化趨勢。[1]目前文獻計量的研究對象主要包括對某一期刊歷年載文、某一研究主題、不同研究主題的比較等類型。[2-7]國家中心城市建設問題是政府和社會各界高度關注的熱點領域,但現有文獻研究多是總結性的或主觀判斷性的,因此有必要采用較為精準的文獻研究方法動態追蹤國家中心城市的研究現狀與熱點。限于研究的階段性目標,本文將基于軟件Cite Space 5.1.R4解析國家中心城市的研究現狀與熱點,以期為相關學術研究和實際決策部門提供有益參考依據。①

一、國家中心城市研究的學術史梳理

國外沒有國家中心城市的提法,較為接近的概念是世界城市和全球城市,相關理論可以追溯至杜能以城市為中心的“圈層結構理論的區域發展思想,克里斯塔勒和廖什的中心地理論、佩魯的增長極理論、弗里德曼的空間經濟結構思想、埃薩德及廖什基于現實情況的城市布局思想、克魯格曼的新經濟地理學理論等豐富并深化了中心城市理論。[8]進一步細分,國外對世界城市的研究可劃分為三個階段:19世紀末至20世紀60年代,世界城市的概念萌芽階段;20世紀60年代到20世紀90年代,世界城市的概念進一步完善,其特征和功能等得到學界關注;20世紀90年代以來,世界城市的研究逐步細化,學者們從財富創造力、就業質量、生產性服務業、信息網絡和知識經濟等多個角度來展開相關研究。[9]

伴隨城鎮化進程的不斷推進,國內學者對中心城市的研究起于20世紀80年代初。已有研究成果主要分為三類:第一類是介紹國外相關理論或純理論研究。如青舟(2009)、周陽(2012)等學者將國家中心城市界定為在經濟和政治及文化等各個層面具有綜合實力最強、技術創新和集聚輻射帶動周邊發展能力最大等特征的現代化和國際化的國家級特大中心城市。[10][11]第二類是國家中心城市在區域經濟發展中的作用。如許治(2013)以北京和上海為例探討了國家中心城市技術擴散在區域經濟增長中的作用,陽國亮(2018)的實證研究表明國家中心城市建設基于降低交易成本和推動市場開放等途徑對區域經濟協同增長發揮顯著的促進作用。12][13]第三類是國家中心城市經濟功能的影響因素探討。如姜長云(2018)等基于國內外典型城市的發展經驗,總結出經濟誘導、科技引導、地理先導等影響因素和區域帶動、發展支撐、創新引領和服務樞紐等功能。[14]

總體來看,國外著重世界城市的產生及其作用、世界城市與周邊城市的相互關系及典型個案等研究,形成了增長極理論等一些具有代表性意義的區域發展理論。作為最早在國外產生的學說,國家中心城市同樣適用于國內經濟社會問題的研究。中國應適當借鑒并發展這一理論。國內研究主要集中在國家中心城市的競爭力評價、發展路徑等方面,并且提出了一些有價值的思路和觀點,但缺陷表現在理論缺乏系統性和嚴密性、定性研究較多而定量研究較為匱乏等。

二、國家中心城市研究現狀分析

所有文獻信息來自中國知網,詳細檢索路徑如下:研究主題關鍵詞為國家中心城市,起點時間不限、止點年份為2018,匹配方式是精確,未限制學科范圍,檢索日期為2019年3月10日,共得到1998~2018年原始文獻2941篇,其中期刊論文1736篇、報紙發文826篇、碩博士學位論文286篇、國內外學術會議80篇和學術集刊13篇。基于研究樣本可得性和代表性考慮,剔除會議通知、雜志年度目錄、稿約、人物介紹等文獻,本文選定364篇核心論文(北大核心+CSSCI)和286篇碩博士學位論文共計650篇文獻作為研究對象。

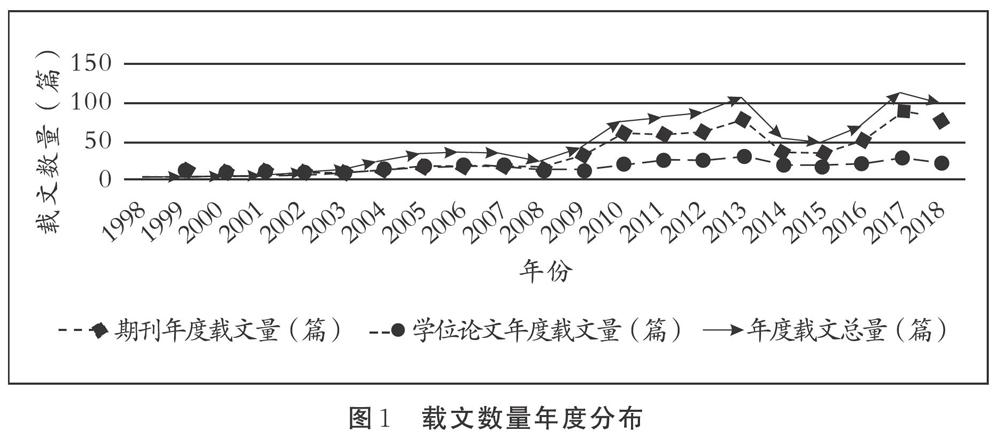

1.年度載文分布

該指標能夠量化反映研究時限內學者對某一研究主題的關注熱度。基于圖1,從1998~2018年,碩博士學位論文的歷年載文數量增幅比較平緩,核心期刊論文的歷年載文數量在2010、201 3和2017年達到了幾個波峰點;從整體上看,中國學者對國家中心城市的研究熱度從2001年起在波動中呈現遞增態勢,這跟國家多次出臺推動國家中心城市發展的政策背景有關。

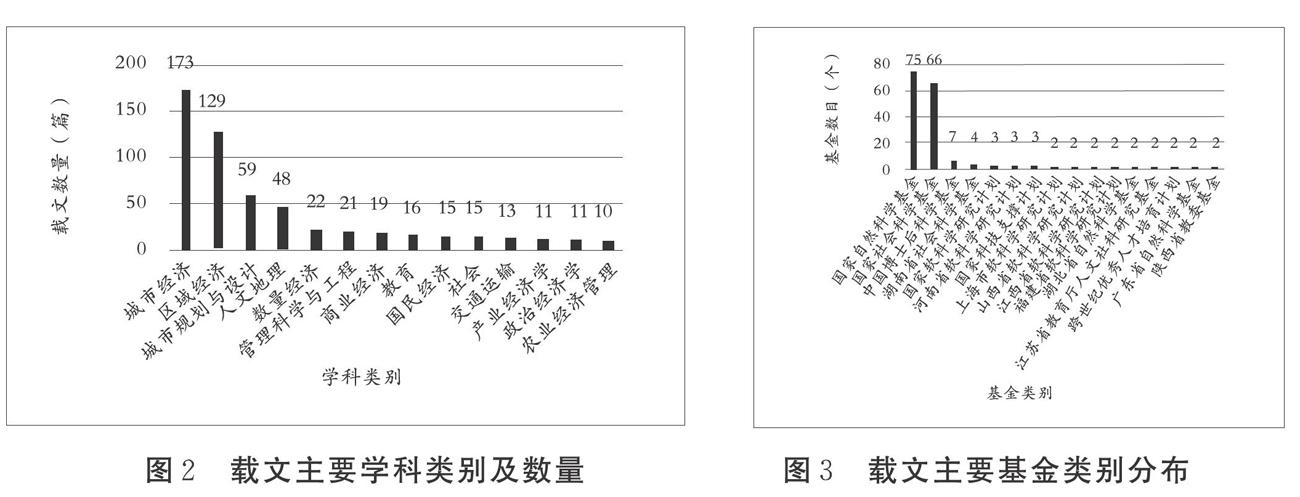

2.主要學科類別分布

650篇歷年載文的學科分布相當廣泛,排名前10位的依次是城市經濟、區域經濟、城市規劃與設計、人文地理、數量經濟、管理科學與工程、商業經濟、教育、國民經濟和社會,其他還有交通運輸、產業經濟學和政治經濟學等(詳見圖2)。從歷年載文的主要學科分布看,國家中心城市的已有文獻主要涉及經濟學、城市規劃與設計等領域,體現出密切聯系國家政策熱點和整合多學科資源融合發展的態勢。

3.主要基金類別支持分布

從1998~2018年,有基金支持的載文數量基本呈遞增態勢,且省部級及以上層次基金支持占比不斷增加,體現政府部門和學者們對國家中心城市的關注熱度處于上升態勢。由圖3看,歷年基金支持主要是國家自然科學基金和國家社會科學基金,其他還有中國博士后科學基金、國家和部分省市的軟科學研究計劃等。從中可以看出,國家較之各省市對國家中心城市的學術研究支持力度更大,這與經濟社會發展的現實需求具有較高的匹配度,也反映出各省市對國家中心城市的學術研究支持力度還有較大提升空間。

4.高產出作者

高產出作者是研究國家中心城市的主要學術力量。發文最多的作者產出為7篇,根據普萊斯定律可計算出產出量至少為2篇的高產出作者共31人,高產出作者和發文篇數詳見表1。依據時間切片每年一個時段、產出至少2篇、采用LLR聚類算法生成樣本文獻的高產出作者共線知識圖譜。①其中,圖譜的密度值為0. 028,說明高產出作者之間合作度較低。

對排名前列的高產出作者詳細分析如下:第一,苗長虹發文7篇,第二作者5篇、第三及第五作者各1篇。7篇論文有5篇被引用,引用頻次較高的3篇論文分別是2010年的《區域中心城市經濟轉型:機制與模式》(37次)、201 6年的《中國中心城市公路客運聯系及其空間格局》(16次)和2013年的《中國中心城市的外向功能聯系與時空格局》(12次)。第二,田美玲發文6篇,獨立作者學術論文5篇和博士學位論文1篇。6篇論文均被引用,引用頻次較高的3篇論文分別是2015年的《國家中心城市研究綜述》(29次)、2013年的《國家中心城市職能評價及競爭力的時空演變》(22次)和2014年的《國家中心城市評價指標體系與實證》(19次)。第三,趙黎明發文5篇,第一作者4篇和第二作者1篇。5篇論文均被引用,引用頻次最高的1篇文章為2010年的《中心城市糧食儲備體系研究》(10次)。第四,高產出作者還有白永秀等12位作者均發文3篇和柯善咨等16位作者均發文2篇。高產出作者有多位同時也是高被引文獻作者,如柯善咨和鄧春玉等,因為高產出作者長期專注某一領域的學術研究,一般具有較多的學術資源積累和較為固定的研究團隊等。

5.高產出機構

論文產出數量是反映某一學術機構科研生產力的重要指標。目前國內關于國家中心城市的學術機構偏少,且彼此間合作關系不夠緊密。從表2看,高產出機構主要呈現以下特征:從機構屬性看,主要是高校、中國社科院及各省市社科院等;從學科分布看,主要是經濟類、管理類、經濟地理和規劃設計類等院所;從地域分布看,主要位于北京市、上海市、天津市、重慶市、湖北省、四川省、河南省、廣東省等,以上區位與政府推進建設的9大國家中心城市所處的地理區位基本吻合。

6.高支持期刊

排名前10位的高支持期刊共發文82篇,約占樣本中364篇期刊論文的1/4和650篇總樣本文獻的1/8,其他高支持期刊還有《宏觀經濟管理》《地域研究與開發》《人民論壇》《區域經濟評論》等(詳見表3)。從整體上看,高支持期刊呈現以下特征:從學科分布看,主要是地理、規劃設計和經濟管理類;從地域分布看,主要位于北京市、上海市、湖北省、河南省等地,且北京明顯是高支持期刊的聚集地。

三、國家中心城市研究熱點及其演進與趨勢分析

1.研究熱點

高頻關鍵詞可以直觀反映既定主題的研究熱點。頻次不小于2的關鍵詞共1 23個,平均出現頻次為4. 97。每年出現至少一次、頻次不小于21的有中心城市、國家中心城市和城市群三個關鍵詞。至少每三年出現一次、即出現頻次小于21但不小于7的有區域中心城市、廣州、都市圈、空間結構、重慶、武漢、鄭州、城市化和新興產業結構9個關鍵詞。以上高頻關鍵詞可以反映出國家中心城市的歷年研究熱點。其他關鍵詞出現頻次均小于7。依據時間切片每年一個時段、關鍵詞出現至少2次、采用LLR聚類算法生成樣本文獻的關鍵詞共線知識圖譜(詳見圖4)。從聚類圖譜看,關鍵詞知識圖譜的密度值不足0. 0203,說明各研究主題處于低聚集低關聯狀態。

但關鍵詞的出現頻率和其中介中心性未必正相關,要進一步明確研究熱點,還需要綜合考慮中介中心性不小于0.1的高頻關鍵詞集合和高被引文獻。表4顯示了中心性較大的高頻關鍵詞,中心值大于0.1的僅有中心城市、國家中心城市、城市群、重慶和主成分分析5個關鍵詞,都市圈和產業結構兩個關鍵詞的中心性值接近0.1,其他高頻關鍵詞的中心性值均小于0. 09。在樣本文獻中,被引用次數不少于21的有98篇和不少于7的有228篇。限于篇幅,僅在表5呈現前20名。兼顧高頻關鍵詞及其中心值以及高被引文獻,進一步反映出國家中心城市歷年載文的研究熱點為中心城市、國家中心城市、城市群、都市圈和產業結構等領域。

2.研究熱點演變

關鍵詞時區圖譜反映關鍵詞出現的時間及不同關鍵詞之間的聯系,能夠可視化呈現既定時段內研究熱點的演變態勢。依據時間切片每年一個時段、關鍵詞出現至少2次、采用LLR聚類算法生成歷年關鍵詞共線時區圖譜(詳見圖5)。伴隨國家政策的演變,可將1998~2018年國家中心城市的研究熱點演變歷程劃分為三個階段:

第一階段:1998~2008年。隨著城市化進程的推進,國家對區域中心城市和國家中心城市相關政策的出臺推動了學術界的研究熱潮,如1 981年召開的第五屆全國人大第四次會議提到要依托大中城市構建合理的經濟網絡,2001年頒發的“十五”規劃著重提到要完善發揮區域中心城市的輻射帶動功能,2008年出臺的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008~2020)》中指出要強化廣州國家中心城市的地位等。本時段樣本文獻的高頻關鍵詞有現代化、都市圈、空間結構、指標體系、因子分析、城市信息化、城市競爭力、對策等,相關研究主要涉及區域中心城市的概念界定、量化評價、競爭力提升路徑和發展對策等層面。

第二階段:2009~2013年。2010年2月,國家住建部明確提出建設北京、天津、上海、廣州和重慶5個國家中心城市。本時段樣本文獻的高頻關鍵詞有國家中心城市、中心城市、區域中心城市、城市群、金融中心、總部經濟、城市化、糧食安全、面板數據、產業化、廣州、重慶等。相關研究涉及國家中心城市的量化評價、功能及作用、發展戰略等多個層面。如李林(2012)認為國家中心城市的篩選應滿足國家安全和區域分工等必要條件,在功能定位層面應體現各有側重、優勢互補和分工合作等要素。[15]趙嫻(2013)采用若干經濟指標并使用主成分分析法評估北京、上海、天津、重慶和廣州五個國家中心城市的經濟輻射力,發現它們的經濟輻射力具有共通性也存在層級差異,其中西北地區重慶的輻射力較弱。[16]

第三階段:2014~2018年。201 4年,習近平總書記指出中國經濟發展要適應新常態和保持戰略層面的平常心態。經濟新常態下,經濟增長將由高速轉為中高速增長態勢,創新驅動和效率提升是經濟結構優化升級的核心內容,而服務業在產業結構中的比重也需要明顯上升,各國家中心城市的增長動力也需要轉向創新驅動。201 6年5月至201 8年2月,國家發改委和住建部明確建設成都、武漢、鄭州和西安4個國家中心城市。本時段樣本文獻的高頻關鍵詞有中心城市、國家中心城市、城市群、新型城鎮化、生產性服務業、經濟增長、創新驅動、協調發展、創新創業、區域合作、一帶一路、京津冀、東北地區、長三角、長江經濟帶、沈陽、武漢、鄭州、提升路徑等。相關研究涉及創新驅動視角下多個區域及國家中心城市的城鎮化、服務業發展、區域合作、城市群競爭力提升路徑等層面。如張占倉(2017)指出經濟新常態下,以創新引領、夯實產業發展基礎和突出區域文化特質等積極推進國家中心城市建設,能夠提升開放型經濟的發展水平和增強中國在世界范圍內的核心競爭力。[17]喻曉瑩(2018)認為鄭州建設國家中心城市的路徑是通過建設物流樞紐和交通中心等培育新的競爭優勢、通過改革創新和夯實產業基礎等優化空間格局等。18]胡凡(2017)基于供給側結構性改革的時代背景,指出國家中心城市建設是推進中國新型城鎮化戰略的重要內容,但中國城市經濟的發展模式不利于自身的可持續發展和供給側結構性改革戰略的順利實施,應該側重從創新和轉型等層面尋找破解路徑。[19]

3.未來研究發展趨勢

關鍵詞凸現度指標能夠量化反映國家中心城市的發展趨勢。歷年頻次至少為2的123個關鍵詞中,凸現度值較大的只有廣州和中心城市兩個詞,前者凸現度值4. 23、出現頻次15、持續年份是2009~2012年,后者凸現度值3.76、出現頻次132、持續時間為2005~2009年。結合高頻關鍵詞的出現頻次和其中心性值及凸現度值等指標,未來載文的發展趨勢應該是立足經濟新常態、“一帶一路”建設和高質量發展等時代背景,重點研究以下問題:

第一,推動國家中心城市理論基礎拓展。國家中心城市提出時間較短,目前成熟的理論解釋框架較為匱乏。由于國家推動建設的9個國家中心城市的經濟發展基礎、法治建設水平等正式制度和文化傳統、價值觀念等非正式制度的差異,仍需繼續對國家中心城市的理論基礎進行更為全面客觀的拓展和完善。

第二,重視國家中心城市支持配套政策的設計。應立足國情和已有的實踐經驗,針對財稅金融、制度安排等具體領域,加強國家和省級層面對國家中心城市支持配套政策的設計,避免政策的重復、沖突或執行效果不理想等弊端。

第三,加強國家中心城市高質量發展的路徑探討。有效發揮各個國家中心城市在區域及國家層面的輻射帶動作用,不僅僅需要它們經濟硬實力的發展支撐,還需要社會管理創新和精神文化等軟實力的建設培育,需要探索經濟、政治、社會和文化等領域協調可持續的高質量發展路徑。[20]其中,需要重點研究國家中心城市及各次級區域中心城市的產業結構調整、出口質量提升、區域文化軟實力培育、核心競爭力提升等問題。

參考文獻:

[1]魏志華,林亞清,吳育輝,李常青.家族企業研究:一個文獻計量分析[Jl.經濟學季刊,2013,(04).

[2] Chen C.Science Mapping:A Systematic Review of the Literature[Jl. Journal of Data& Information Science, 2017, (02).

[3]陳 悅.引文空間分析原理與應用:CiteSpace實用指南[Ml.北京:科學出版社,2014:1-155.

[4]馬文博,陳占明.<經濟研究》近十年載文的文獻計量與知識圖譜分析[Jl.現代情報,2018, (02).

[5]盧陽春,高曉慧,劉 敏.鄉村振興國內研究現狀、熱點與展望——基于CiteSpace知識圖譜的實證分析[Jl.中國西部,201 9,(02).

[6]洪 波,楊 柳.基于CiteSpace的我國意識形態知識圖譜分析[Jl.馬克思主義研究,2018, (01).

[7]張美云.中國< 21世紀資本論》與《資本論》比較研究的前沿動態追蹤——基于CSSCI(2013~2017年)的文獻計量分析[Jl.鄭州航空工業管理學院學報,2018,(04).

[8]曾 冰.中心城市培育與我國省際交界區經濟發展研究[D].中央財經大學,2016.

[9]喬墩墩.鄭州建設國家中心城市的綜合評價及路徑研究[Dl.河南大學,2018.

[10]青 舟,創建國家中心城市的重大機遇[Jl.城市觀察,2009,(02).

[11]周 陽,國家中心城市:概念、特征、功能及其評價[Jl.城市觀察,2012,(01).

[12]許 治,焦秀煥,朱桂龍.國家中心城市技術擴散與區域經濟增長——以北京、上海為例[Jl.科研管理,2013,(04).

[13]陽國亮,程 皓,歐陽慧,國家中心城市建設能促進區域協同增長嗎[Jl.財經科學,2018, (05).

[14]姜長云,姜 江,張義博,邱 靈.深圳市打造高質量創新型經濟體戰略路徑研究[J].區域經濟評論,2018,(04).

[15]李 林,趙文丹.國家中心城市的選擇與功能定位[Jl.學術交流,2012,(04).

[16]趙 嫻,林 楠.中國國家中心城市經濟輻射力分析與評價[Jl.經濟與管理研究,201 3,(12).

[17]張占倉,建設國家中心城市的戰略意義與推進對策[Jl.中州學刊,2017,(04).

[18]喻曉瑩,喻新安.鄭州建設國家中心城市的獨特優勢與主要任務[Jl.區域經濟評論,2018, (06).

[19]胡 凡,陸建猷.國家中心城市建設與新型城鎮化推進[Jl.河南社會科學,201 7,(04).

[20]劉士林,盛 蓉,王曉靜,加快中心城市建設承擔國家戰略使命[N].經濟參考報,2018-05-02 (06).

(責任編輯 王 娟)