新生兒早期護理干預對新生兒黃疸的臨床效果

喬 芳

(睢寧縣中醫院,江蘇 徐州 221200)

新生兒黃疸主要分為病理和生理性黃疸兩種,病理性黃疸對新生兒的危害較大,若得不到及時有效的控制,可對新生兒神經系統造成損傷,使新生兒的成長發育受到嚴重影響[1]。所以加強對新生兒黃疸的早期護理干預,是確保新生兒健康及生命安全的關鍵。為此,本次我院將新生兒早期護理干預對新生兒黃疸的臨床效果進行了觀察分析,詳情如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年1月-2018年5月期間我院收治的30例新生兒黃疸患兒。將給予常規護理措施的15例患兒定為對照組,將給予新生兒早期護理干預的15例患兒定為觀察組,觀察組中男性患兒9例、女性患兒6例;對照組中男性患兒8例、女性患兒7例,兩組患兒年齡均<7d,體重為2.5-4.2kg,平均體重(3.4±1.2)kg,兩組基本資料差異不存在可比性(P>0.05)。

1.2 護理方法

給予對照組新生兒常規護理,盡早讓母嬰同室接觸,指導產婦母乳喂養,盡早讓新生兒吸吮;給予觀察組新生兒早期護理干預,①早期喂養,新生兒出生后30分鐘與母體接觸,指導產婦盡早讓新生兒吸吮母乳,每次吸吮母乳后,根據新生兒實際需求給予添加配方奶,兩次喂奶間隙給予新生兒20mL葡萄糖水,給予充足的食物保證新生兒營養和能量充足[2]。②母嬰接觸,指導產婦喂奶1h后洗凈雙手,并互搓溫暖雙手,將嬰兒潤膚油涂抹于掌心,隨后指導產婦輕輕將手放在新生兒的頭面部進行撫摸接觸,撫摸順序以頭面部開始至胸部一直撫摸到下肢,最后撫摸新生兒背部。每日沐浴前后及睡覺前均進行間段性的撫摸接觸,③游泳護理干預,指導幫助產婦每日為新生兒進行游泳1次,水溫控制在38℃,室內溫度控制在27℃,游泳前將防水護臍貼在新生兒臍部,在新生兒頸部套上特質游泳圈,每次游泳15分鐘。游泳結速后取下新生兒護臍貼和游泳圈,用安樂碘對新生兒臍部進行消毒處理。④排便護理,密切觀察記錄新生兒第一次排胎便時間,若新生兒出生后1天內未排便,要及時采取人工方法促進患兒排便[3]。

1.3 觀察標準

在護理過程中詳細記錄對比兩組新生兒(黃疸出現、黃疸消失、第一次排胎便、胎便轉黃)等時間;同時監測記錄對比新生兒出生后1-5天的膽紅素指標變化情況。

1.4 統計學方法

采用spss19.0統計學軟件包,組間計數資料以(x士s)表示,采用t檢驗,組間數據差異有統計學意義時由P<0.05表示。

2 結 果

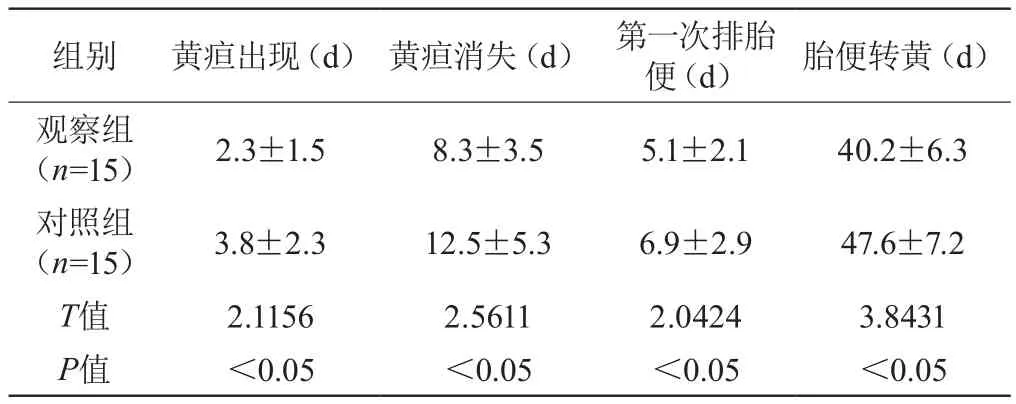

2.1 兩組新生兒(黃疸出現、黃疸消失、第一次排胎便、胎便轉黃)等時間對比

護理后觀察組新生兒(黃疸出現、黃疸消失、第一次排胎便、胎便轉黃)等時間均短于對照組,組間數據差異具有可比性(P<0.05),見表1。

表1 兩組新生兒(黃疸出現、黃疸消失、第一次排胎便、胎便轉黃)等時間對比詳情(n,x士s)

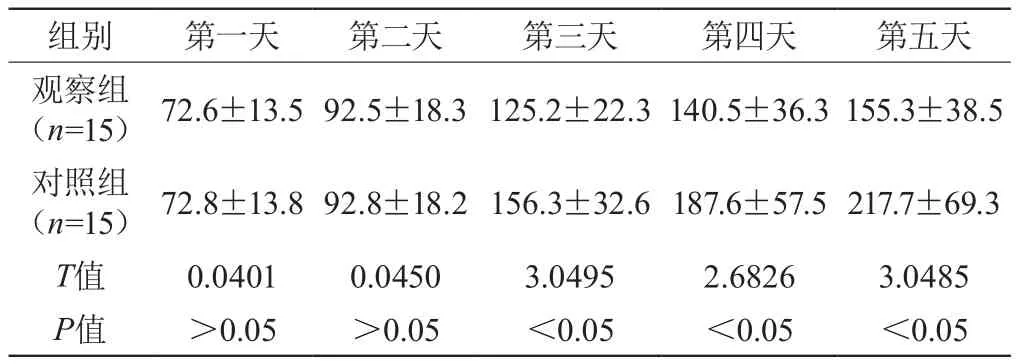

2.2 兩組新生兒膽紅素指標對比

監測記錄顯示,兩組新生兒出生后1-2天的膽紅素指標對比差異無可比性(P>0.05);但觀察組新生兒出生后3-5天的膽紅素指標顯著低于對照組,兩組數據差異存在可比性(P<0.05),見表2。

表2 兩組新生兒膽紅素指標對比詳情(n,x士s,μmol/L)

3 討 論

新生兒黃疸是新生兒出生7天內較為常見的疾病,該病癥主要是指新生兒體內膽紅素代謝異常,導致血液中膽紅素指標升高,從而造成鞏膜、黏膜及皮膚黃染等現象,大部分新生兒黃疸可自然消退,但若膽紅素濃度過高會對新生兒神經系統造成嚴重損傷,易引發腦部疾病,嚴重時可給新生兒留下后遺癥,甚至危及生命安全[4]。相關研究表明,新生兒胎便排泄延遲,會加重膽紅素的循環,同時因新生兒腸道內正常菌群未完善,從而抑制了膽紅素轉化為尿膽原和糞膽原。而且新生兒饑餓時會降低膽汁分泌,因此促進了黃疸形成。所以應加強對新生兒早期護理干預,通過給予新生兒充足的營養和能量,避免新生兒存在饑餓感,從而提高了新生兒腸道正常菌群的形成,促進其第一次排胎便速度,減少膽紅素的吸收。同時盡早給予新生兒母嬰接觸及游泳護理,可有效促進胰島素及胃腸道激素的產生,增強腸蠕動能力,從而使新生兒的排便次數增加,最終有效預防新生兒黃疸發生,并促進新生兒黃疸消失速度[5]。在本次觀察結果中也顯示,給予新生兒早期護理干預的觀察組新生兒(黃疸出現、黃疸消失、第一次排胎便、胎便轉黃)等時間均短于采用常規護理的對照組(P<0.05);兩組新生兒出生后1-2天的膽紅素指標差異較小,無可比性( P>0.05);但觀察組新生兒出生后3-5天的膽紅素指標顯著優于對照組(P<0.05)。綜上所述,新生兒早期護理干預對新生兒黃疸可起到良好的臨床效果,可有效促進新生兒黃疸消退,降低新生兒黃疸發生率,建議臨床推廣應用。