寧南縣防治家蠶細菌性腸道病藥物試驗初報

敖樹剛 石子地作 張傳衛

(寧南縣南絲路集團公司,四川 寧南 615400)

近幾年來,寧南縣不斷出現鏈珠狀蠶糞蠶兒,經研究發現此類病蠶出現是由細菌性腸道病引起。為了有效防治蠶細菌性腸道病,減少蠶農損失,本文開展了恩諾沙星溶液、鹽酸環丙沙星膠囊兩種藥物防治試驗,比較了兩種藥物的防治效果,初步探索總結出了預防和防治細菌性腸道病的措施。

1 試驗設計與方法

1.1 時間與地點

2018年晚秋蠶,2018年10月16-28日。

寧南縣原二絲廠,楊柳路19號。

1.2 試驗分區

供試蠶品種為菁松×皓月。

收集蠶農飼養感染細菌性腸道病的病蠶400頭,將一間蠶房分為2個試驗區,每個區飼養病蠶200頭,分別添食鹽酸環丙沙星、恩諾沙星。

1.3 試驗藥物與濃度

蠶用鹽酸環丙沙星膠囊(農業部獸藥,東臺市蘇浙蠶桑技術研究所南通天澤動物藥業有限公司提供),規格100mg,使用濃度為2粒兌冷開水500mL溶解混勻。

恩諾沙星溶液(四川齊全紅動物藥業有限公司提供),規格 100mL:2.5g,50mL 加冷開水2000mL(2kg)稀釋。

1.4 藥物添食時間與方法

對感染細菌性腸道病的病蠶,2018年10月16-18日每天添食3次,19-23日每天逐漸減到2次,從24日開始添食1次直到上蔟,蠶病基本控制為止。試驗的2種藥減少次數都一樣,添食方法上,首先用防僵粉或鮮石灰粉對蠶體、蠶座進行消毒,間隔10~15min,再撒一次純焦糠,撒焦糠是了為避免添食藥物水分和蠶體蠶座消毒藥物發生化學反應釋放熱量燒傷蠶體,最后將2種藥物按照使用濃度配好,分別均勻噴灑于桑葉葉面,以桑葉正反面濕潤為度,待水分稍干后分區喂蠶。

1.5 記錄與調查

詳細調查記錄,添食2種藥物蠶兒的發育進度。包括損失蠶頭、上繭頭數、50g小樣粒數、非正常蛹和50粒繭鮮殼量等指標。

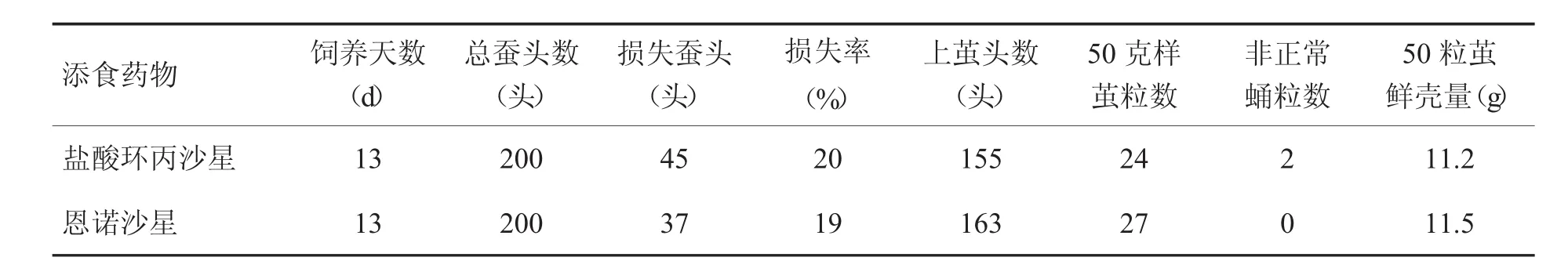

添食藥物后蠶兒生長發育情況統計表

2 試驗結果及分析

從統計表中可以看出,2種藥物都能有效降低蠶頭損失率。鹽酸環丙沙星損失45頭,上繭頭數155頭,損失率20%;恩諾沙星損失37頭,上繭頭數163頭,損失率19%。2種藥物防治效果差異不是特別顯著,相差范圍在1%以內。

兩種處理中,50克樣繭粒數、非正常蛹和50克鮮殼量比較發現差異較小,鹽酸環丙沙星和恩諾沙星的防治效果不相上下。

綜合比較發現,2種藥物均能有效控制蠶細菌性腸道病,并能收獲蠶繭,減少蠶農損失。生產中可以使用恩諾沙星和鹽酸環丙沙星治療蠶細菌性腸道病,也可作為細菌性腸道病預防性添食藥物使用。

3 小結與討論

3.1 家蠶細菌性腸道病發病規律

蠶兒消化道中存在一類抗堿性鏈球菌,當蠶體質虛弱新陳代謝機能下降,生理機能失調,消化液的殺菌作用減弱,使細菌大量增殖,影響蠶兒的正常生長發育,從而引起細菌性腸道病發生。病蠶表現為食桑減少、空胸、腸內無食片,顯透明狀,皮膚皺皺,體表發黃褐色,排不正形糞或黑褐色的稀糞。尾部縮小,臨死前吐液。

細菌性腸道病都是由個體(局部)到群體(整體)不斷發展的,蠶兒通常是大量密集在一起,病蠶的糞便、胃液等,都包含大量的病原體,有著很強的致病力。

細菌性腸道病可通過傷口感染和食下感染,以食下傳染為主。此病的發生與養蠶技術操作,飼養溫濕度,桑葉貯藏等關系十分密切。蠶室蠶具及周圍環境、病蠶、蠶沙中均潛可潛藏病菌,飼養過程中蠶座過密、除沙、擴座等操作粗放,增加蠶體創傷,從而由傷口感染引發細菌性腸道病。潛藏的病菌污染桑葉,貯藏不當會引起桑葉發熱,使細菌在葉面上快速繁殖,最后通過食下感染蠶體引發細菌性腸道病。

3.2 家蠶細菌性腸道病防治措施

3.2.1 嚴格消毒。對蠶室、蠶具、周圍環境要進行嚴格消毒,最大限度地消除傳染源,減少傳染機會。在飼養過程中要做到每天對蠶體、蠶座消毒。

3.2.2 加強飼養管理,增強蠶兒體質。重視鮮桑飽食,每天至少給桑3-4次。及時淘汰弱小蠶和死蠶。做好每個眠期提青分批工作。大蠶期通風換氣,夏秋高溫季節要采取措施降溫。

3.2.3 加強貯桑室衛生管理。貯桑室要每天清掃殘葉,定期消毒。貯桑用水要干凈,避免濕葉貯藏或堆放桑過久過厚造成細菌在葉面上滋生。做到桑葉干貯濕喂,不發酵、不霉變。做好桑葉的隨采、隨運、松裝、快運,保證做到蠶兒當天吃的桑葉當天采摘。

3.2.4 藥物防治。添食抗菌素對防治本病有一定效果。除了恩諾沙星溶液、鹽酸環丙沙星膠囊,一些常用抗菌素如紅霉素、合霉素對細菌性腸道病均有較好效果。

3.2.5 防治桑樹病蟲害。避免患病的桑蟲發生尸體及糞便污染桑葉,盡量不要采用被污染的“蟲口葉”。

蠶病只有早發現、早治療、早處理才能取到好的效果。堅持“預防為主,綜合防治”的方針,把各種防病方法和養蠶技術結合起來,采取綜合防治措施,才能收到好的效果。在飼養過程中,鹽酸環丙沙星膠囊、恩諾沙星均可以作為預防性藥劑進行添食。