基于模糊綜合評價法的商業銀行信貸業務內部控制評價體系構建與應用研究

周宇昕

[摘 要] 信貸業務作為商業銀行最主要的經營活動和利潤來源,亦是商業銀行最大風險的源頭,現階段商業銀行亟需完善信貸業務內部控制體系,以提高信貸質量。模糊綜合評價法由因素集、權重集、評語集以及隸屬度等構成,能夠有效地將信貸業務中定性指標轉化為定量評價,通過評語集計算結果有效反映商業銀行信貸業務內部控制水平的高低。基于相關文獻,實證研究了應用模糊綜合評價法如何構建商業銀行信貸業務內部控制評價體系,并根據評語集計算結果發現其存在的問題和不足,建議商業銀行加強信貸業務運行環境建設、提高信貸風險識別與應對能力、嚴格控制信貸業務活動、加大信貸業務監督力度。進而促進商業銀行信貸業務內部控制制度的進一步完善。

[關鍵詞] 商業銀行信貸業務;模糊綜合評價法;內部控制評價體系;構建與應用

[中圖分類號] F830.33 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009-6043(2019)03-0159-05

一、引言

我國加入國際世貿組織以來,國內金融行業取得了突飛猛進的發展。但是在商業銀行信貸業務產品不斷更新、規模不斷擴大的同時,也逐漸暴露出銀行忽視內部控制制度以及管理放松等現象,信貸業務違規現象尤為突出。部分商業銀行從業人員為提高業績而違規辦理貸款業務,導致商業銀行出現不良貸款率上升,信貸質量降低等諸多問題,不僅使銀行遭受巨大的經濟利益損失,而且也嚴重影響金融穩定和社會經濟發展。諸如,2014年報道的恒豐銀行違規授信的關聯交易內控失效事件,高層管理者違規操作,涉及金額高達40億元。2015年9月,北部灣銀行及柳州銀行牽扯到一起投資大亨騙貸案中,導致銀行股價急速下跌,銀行和股民均損失嚴重。2016年12月,平安銀行一支行負責人被曝光內外勾結虛假放貸6000多萬,在全社會引起不良反響。由此看出,現階段商業銀行亟需完善信貸業務內部控制體系,提高信貸質量。認識到信貸業務的飛速發展以及加強銀行內部控制的重要性,2014年銀監會出臺了新版《商業銀行內部控制指引》,在一定程度上促進了商業銀行加強內部控制建設,但是相應的內部控制評價制度仍有一定的不足:評價主體為監管部門,存在著一定程度的信息不對稱情況。在此背景下,探索出評價商業銀行信貸業務內部控制體系的新方法——糊綜合評價法,提出運用模糊綜合評價法有利于加強信貸業務內部控制建設,提高信貸業務水平。該方法以被評價商業銀行調查問卷真實結果為基礎,量化體現信貸業務定性指標,通過評語集計算結果反映商業銀行信貸業務內部控制水平的高低,有助于商業銀行發現內部控制存在的問題和不足,以促進商業銀行信貸業務內部控制制度的進一步完善。

二、文獻綜述

國內外學者對于商業銀行內部控制進行了較為深入的研究,主要研究領域集中在內控信息披露狀況、內控制度實施、全面風險管理以及內控體系缺陷及完善等方面。王書偉[1]通過實證分析銀行效益與內部控制之間關系,指出銀行對內部控制的認識存在偏差、關鍵控制流于形式等問題。魏克哲[2]對發生風險事件的頻率進行計算,綜合權衡多種決策目標找出最佳評估方案,探索出了一套規范的商業銀行全面的風險管理體系。秦洪軍等[3]分別用問卷調查、實證研究等方法對商業銀行內部控制、綜合設計風險管理評價體系進行評價,并針對評價結果提出完善內部控制和風險管控不足的對策。郭小天[4]運用COSO五要素對Z商業銀行的內部控制現狀進行分析,從定性角度提出改善Z商業銀行的內控體系實施的具體措施。Alexander J·Mc Neil等[5]以國內外先進經驗為研究基礎,利用貝葉斯推論構建商業銀行內部控制評價體系。Laura Chiaramonte等人[6]運用Z-score方法研究歐洲銀行數據,對銀行內控風險預警效果進行有效性評價。Angella等[7]認為導致發達國家及發展中國家相繼出現的銀行丑聞、財務欺詐的根本原因是內部控制缺失,銀行為保證企業發展目標、業務活動、規章制度及運作流程的一致性,應加強內部控制體系建立和有效性評價。Lang LHP,SoRW[8]通過對經濟全球化過程中商業銀行面對的種種風險進行剖析,并提出銀行在經濟環境和組織結構復雜化的影響下,有必要增強對信貸機制及內部審計制度效果的評估,應對金融風險應制定一系列科學規范的評價標準,確保商業銀行內部控制體系的價值。

從國內外學者研究現狀來看,對于商業銀行內部控制的研究成果已經具有一定廣度,但仍存在一些不足:第一,國內外的研究較多的以商業銀行整體為研究對象,缺少以商業銀行信貸業務為具體研究方面。第二,國內外學者對于銀行信貸業務研究大多為定性分析,判定標準不夠明確,缺少量化結果體現。通過在此研究基礎上運用模糊綜合評價法可以實現對專家或相關人員做出的評價進行定量轉化,使評價結果更加客觀有效。同時模糊評價法的應用也填補對于商業銀行信貸業務內部控制評價體系研究理論的空白,為其他正在轉型的中小型商業銀行的長遠發展起到一定的借鑒作用。

三、模糊綜合評價法簡介

模糊綜合評價法是L·A·Sade(1965)提出的定量化的綜合評價方法。這一方法能夠較客觀的處理人類思維的模糊性和不確定性,減少主觀因素對評價結果的影響,該方法先對每一個因素進行評價,而后將所有因素放在一起進行綜合模糊評價,避免了確定性評價對客觀真實的影響。運用模糊綜合評價法構建商業銀行信貸業務內部控制體系有利于將定性指標量化。模糊綜合評價法由因素集、權重集、評語集以及隸屬度等構成:

(一)因素集

根據研究對象選出的評價指標構成,即每層的評價指標。第一層指標用U={U1,U2,U3,…Un}表示,第二層指標用U1={U11,U12,U13,…U1j}表示,其中n、j分別表示第一層與第二層指標的序數。

(二)權重集

指各個指標對評價對象的重要程度,用W={W1,W2,W3…Wn}表示。常與模糊綜合法結合使用判定權重方法包括專家評分法、德爾斐法、層次分析法等。

(三)評語集

通過設定具體分數值來反映評價對象的優劣程度,用V={V1,V2,V3,…Vn}表示。例如n=5時,可以將{V1,V2,V3,V4,V5}定義為{好、較好、中等、差、較差}五個檔次,對應分值可設定為{100,90,80,70,60}。

(四)隸屬度B

運用模糊綜合評價法構建商業銀行信貸業務內部控制體系有利于將定性指標量化,通過發放問卷調查商業銀行及其各分支機構的內控過程現狀,依據評語集將調查統計結果轉化為具體數值,實現各層次間得分相互比較以及可以直觀地反映出商業銀行信貸業務內部控制水平的高低,有利于商業銀行發現信貸業務內部控制的薄弱環節,積極采取有效措施,督促相關部門予以加強。模糊綜合評價法可以幫助商業銀行不斷發現并提升“內控短板”,在很大程度上促使整個內控水平的提高,對整個金融業發展具有深遠意義。

四、實證研究

雖然近幾年上市公司都披露了一些內部控制信息,但多是對控制情況和有效性的概括性文字描述,缺乏詳細信息和數據支持。通過發放問卷調查了解某商業銀行信貸業務內部控制制度的真實執行情況,調查結果具有一定的主觀模糊性,定性指標難以用具體數值衡量,為了使調查結果實現量化體現,需選用模糊綜合評價法構建商業銀行信貸業務內部控制體系。

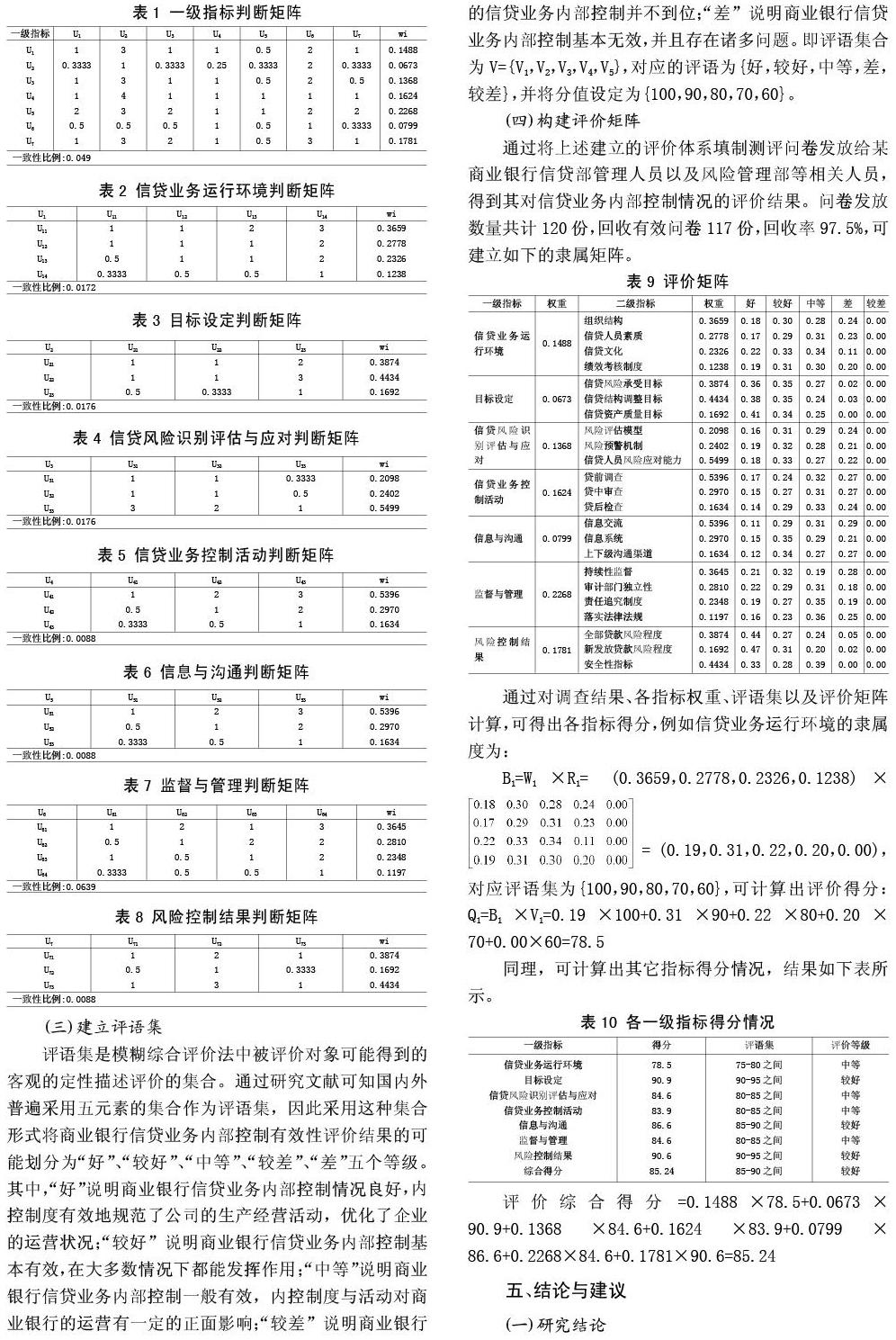

(一)構建因素集

以我國商業銀行監督管理委員會頒布的《商業銀行內部控制評價試行辦法》為研究基礎,結合商業銀行信貸業務風險管理理論,借鑒陳關亭等人觀點[9],從企業風險管理框架構建內部控制評價模型角度出發,將“信貸業務運行環境、目標設定、信貸風險識別與應對、信貸業務控制活動、信息與溝通、監督與管理”等內部控制要素設為一級指標,為保證結果的科學有效性,參照龔林林[10]一文,增加了風險控制結果評價指標,最終將以下23個二級指標納入評價模型(如下圖)。

1.信貸業務運行環境方面

(1)組織結構:包含公司股東大會、董事會、監事會以及高級管理層等部門,組織結構為商業銀行信貸業務內部控制制度有效實施奠定了基礎。

(2)信貸人員素質:銀行信貸人員素質的高低決定了內部控制實行的好壞,低素質員工易導致內部串通舞弊,損害銀行經濟利益,高素質員工則有利于銀行內部控制的有效運行,規避信貸風險。

(3)信貸文化:作為商業銀行信貸業務內部控制執行的大環境,良好的信貸文化氛圍促進全體信貸人員形成統一思想,防止發生違規操作等現象,有利于銀行健康發展。

(4)績效考核制度:是一種具有激勵員工積極開展業務,增加銀行利潤的手段。合理的績效考核制度促使員工在完成目標的前提下,遵守信貸業務運行流程,最大程度地控制風險。

2.目標設定方面

(1)信貸風險承受目標:過高的信貸風險承受目標會增加管理層和業務辦理人員的業績壓力,導致從業人員為達到目標忽視相關內部控制流程;過低的信貸業務風險承受目標則不利于提高業務辦理效率,不利于充分發揮內部控制制度的作用。

(2)信貸結構調整目標:是指在信貸資金投放過程對客戶、行業、期限等結構的組合,合理的信貸結構調整目標在平衡利益和風險的同時,滿足政策、法律、借款人等要求,能夠更好的實現銀行的利潤目標、降低壞賬率。

(3)信貸資產質量目標:信貸資產質量目標要求銀行在滿足資本充足率的剛性要求下,降低不良貸款率和壞賬率,各部門在內部控制框架內合作制衡,保障控制質量和效果。

3.信貸風險識別與應對方面

(1)風險評估模型:先進的風險評估模型采用科學、客觀的計算方法對可能發生的信貸風險進行評估,以確定是否能夠同意借款人申請發放貸款。

(2)風險預警機制:作為銀行信貸業務內部控制的重要環節,在評估后及時向上匯報的應急機制,及時發現并對信貸業務還款風險大的對象采取措施。

(3)信貸人員風險應對能力:針對信貸業務而言,信貸人員風險應對能力的高低體現在能否有效地對風險實施規避和轉移,提高信貸人員風險應對能力有利于提升信貸資產質量。

4.信貸業務控制活動方面

(1)貸前調查:信貸人員通過對借款人的申請資料進行嚴密的審查或實地調查,從源頭上控制風險的進入。

(2)貸中審查:指信貸人員將申請資料傳遞給信貸管理部門,部門的審核人員嚴格遵守審貸分離,在業務辦理中明確各自職責,保障貸款質量。嚴格的貸中控制對整個信貸業務內部控制制度起到風險防范作用。

(3)貸后檢查:發放貸款后,信貸人員通過貸后的動態監管對借款人使用貸款的情況全面掌握了解,降低貸款出現損失的可能性。

5.信息與溝通方面

(1)信息交流:指信貸人員與借款人之間的信息交流。良好的交流基礎是促使貸款協議達成的第一步,信貸人員與借款人的交流溝通有利于其進一步了解各方面信息,保障信貸業務的順利開展,也方便信貸人員更好的判斷借款人的還款能力。

(2)信息系統:銀行的信貸管理系統是對已發生信貸業務資料信息進行記錄,方便上下級傳閱。隨著信貸業務的迅速發展,計算機的功能也在不斷增強,對信貸業務進行全面記錄有利于信貸管理的控制。

(3)上下級溝通渠道:上級管理層對下級的有效指導交流有利于下級積極展開工作,下級信貸人員對上級管理層的信息反饋有利于管理層掌握全局,控制信貸業務風險。

6.監督與管理方面

(1)持續性監督:要求商業銀行內部審計部門對信貸人員進行持續性監督,防止信貸人員為完成指標任務放松信貸條件,導致銀行不良信貸率增加。

(2)審計部門獨立性:審計部門負責對客戶申請貸款資料的準確性、完整性、有效性進行審查,從而降低借款風險。審計部門的獨立性是發揮銀行內部控制作用的基礎。

(3)責任追究制度:是一種對信貸人員沒有履行職責的懲罰機制。嚴格的責任追究機制能夠對信貸人員起到震懾作用,防止信貸人員互相效仿,違規辦理業務,無視銀行內部控制制度。

(4)落實法律法規:相比于銀行自身設立的懲處制度,違反法律法規的懲罰力度更大,不僅相關員工會收到法律制裁,而且銀行也將面臨聲譽降低、經濟罰款等一系列懲罰,因此,切實落實法律法規對于發揮內部控制作用具有重要意義。

7.風險控制結果方面

(1)全部貸款風險程度:是對銀行信貸風險內部控制有效性的定性反映。通過對比不同時期銀行自身的不良貸款率、不良貸款人數等狀況,發現其在內部控制方面的不同要求和控制強度。通過與同行業標桿水平的對比能夠找出自身信貸業務內部控制和風險管理的不足。

(2)新發放貸款風險程度:是指銀行新發生不良貸款率、新發生不良貸款的客戶數與歷史時期和同行業相比是否相當,從而表明信貸業務內部控制制度執行情況是否良好。

(3)安全性指標:是指案件損失率、發案率與歷史時期和同行業相比是否相當,較高的違規案件說明商業銀行信貸業務內部控制失范,還有待完善加強。

(二)確定指標權重

通過閱讀大量文獻得知確定權重的方法包括專家評分法、德爾斐法以及層次分析法等,但專家評價法、德爾斐法又不能有效反映出內部控制各要素重要程度,所以選用層次分析法來確定權重。層次分析法是由T·L·Saaty(1971)提出的基于網絡系統理論和多目標綜合評估的決策方法。以1-9標度法作為指標重要程度的判斷標度對每一層次內各項指標進行兩兩分別比較,并給不同層次指標賦予權重,以避免多因素和主觀判斷的不可公度,在一定程度上解決了人為判斷的主觀性問題,使決策更系統科學。通過向內部控制領域的10位相關專家發放設計好的矩陣式調查問卷,并結合相關文獻調整各指標重要程度,最終通過一致性檢驗。

(三)建立評語集

評語集是模糊綜合評價法中被評價對象可能得到的客觀的定性描述評價的集合。通過研究文獻可知國內外普遍采用五元素的集合作為評語集,因此采用這種集合形式將商業銀行信貸業務內部控制有效性評價結果的可能劃分為“好”、“較好”、“中等”、“較差”、“差”五個等級。其中,“好”說明商業銀行信貸業務內部控制情況良好,內控制度有效地規范了公司的生產經營活動,優化了企業的運營狀況;“較好”說明商業銀行信貸業務內部控制基本有效,在大多數情況下都能發揮作用;“中等”說明商業銀行信貸業務內部控制一般有效,內控制度與活動對商業銀行的運營有一定的正面影響;“較差”說明商業銀行的信貸業務內部控制并不到位;“差”說明商業銀行信貸業務內部控制基本無效,并且存在諸多問題。即評語集合為V={V1,V2,V3,V4,V5},對應的評語為{好,較好,中等,差,較差},并將分值設定為{100,90,80,70,60}。

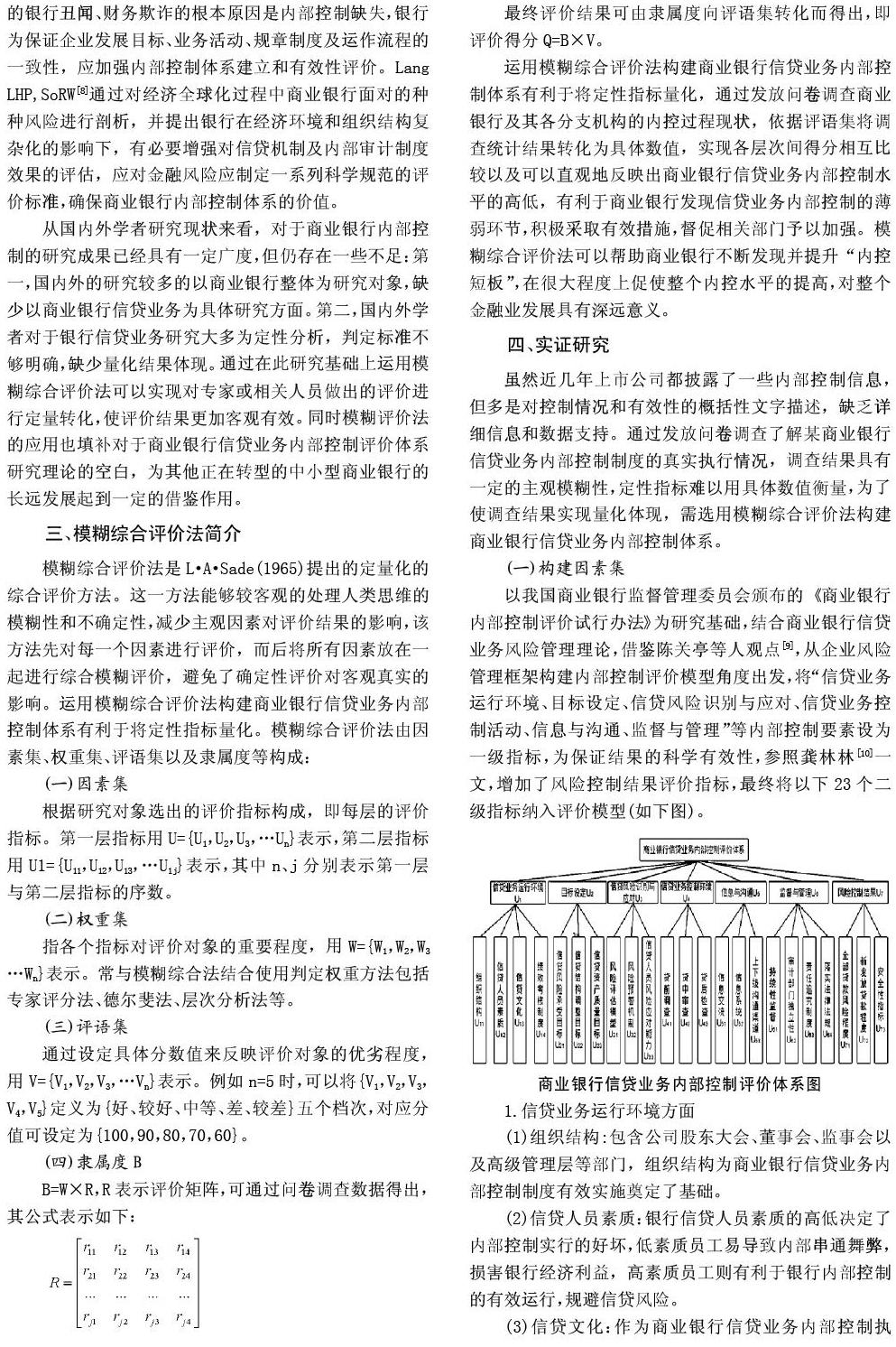

(四)構建評價矩陣

通過將上述建立的評價體系填制測評問卷發放給某商業銀行信貸部管理人員以及風險管理部等相關人員,得到其對信貸業務內部控制情況的評價結果。問卷發放數量共計120份,回收有效問卷117份,回收率97.5%,可建立如下的隸屬矩陣。

五、結論與建議

(一)研究結論

通過運用模糊綜合評價法計算得出的結果可以看出,該商業銀行信貸業務內部控制評分結果在評語集85分以上,說明內部控制制定及執行效果較好。從一級指標得分情況看,在七項評價指標中“信貸業務運行環境”、“信貸風險識別評估與應對”、“信貸業務控制活動”、“監督與管理”幾項得分和綜合得分相比較略低,說明該商業銀行在這幾個方面還需要進一步加強。

(二)相關建議

1.加強信貸業務運行環境建設

一是優化組織結構。商業銀行內部審計委員會應由監事會垂直領導。監事會負責監督董事會決策的科學性。內部審計委員會負責監督高級管理層行為,保證高級管理層在合規范圍內開展經營管理工作,從而為商業銀行信貸業務內部控制制度的有效實施奠定良好的基礎。二是組建高素質的信貸隊伍。商業銀行應鼓勵年輕化的專業優秀人才進入企業,提升人才錄取的規格和錄取途徑,對綜合能力水平高的人才進行高薪聘用,通過銀行出資定向培養和脫產學習的方式進行專業人員深造,培養具有經驗和能力的后備軍。

2.提高信貸風險識別與應對能力

一是完善風險評估模型。由于近年來國家對高污染、高能耗、產能過剩類產業出臺的一系列控制政策,使這類產業的營業狀況也隨之產生變化,相關的信貸風險程度也有所加大。商業銀行應增加環保類指標對這類行業的貸款加以識別評估,如原材料消耗、碳排放量標準、環保部門記錄情況等指標。二是提高信貸人員風險應對能力。商業銀行可通過聘請專業培訓機構量身定制適合的內部控制和信貸風險應對課程,制定考核獎勵機制,提高信貸人員參與的積極性。

3.嚴格控制信貸業務活動

一是嚴格貸前調查。信貸員承擔了包括借款人的基本信息資料、工作地點、真實收入情況等貸前調查工作,商業銀行應嚴格執行雙人貸前審核制度,真正從調查源頭上防范信貸風險進入。二是加強貸中審查。審貸分離是貸中審查的一個重要環節,商業銀行應要求從業人員各司其職,不允許出現“一肩挑”的越權現象,加大懲處力度。三是強化貸后監管。商業銀行應根據借款人的實際情況增加月度或季度走訪次數,如果發現借款人出現重大事項嚴重影響貸款償還,商業銀行應及時啟動清收工作。

4.加大信貸業務監督力度

一是提高審計部門獨立性。商業銀行審計人員權力不受其他部門或各分支行領導制約,有利于加強信貸業務內部控制的靈敏度,二是嚴格執行責任追究制度。商業銀行應增加對高層管理者和各分支行行長的權力約束,防止領導者以權謀私現象發生,并對從業人員的在職表現、工作態度以及過往獎懲情況進行登記,對審查過程中發現的重大問題和風險,追究相關經辦人和上級審批管理者的連帶責任,形成對其他員工的震懾作用,避免類似事件的再次發生。

[參考文獻]

[1]王書偉.基于內部控制視角提升商業銀行效益途徑分析[J].經濟研究導刊,2014(1):103-107.

[2]魏克哲.基于全面風險管理的商業銀行內部控制系統研究[J].財會通訊2014(1):123-125.

[3]秦洪軍.我國16家上市商業銀行風險管理能力評價——基于2006~2014年數據的實證分析[J].金融理論探討,2016(2):33-43.

[4]郭小天.基于COSO框架的商業銀行內部控制體系構建與實施[D].江蘇大學,2016.

[5]Alexander J. McNeil and Jonathan P. Wendin, Bayesian inference for generalized linear mixed models of portfolio credit risk[J]. Journal of Empirical Finance,2007,(2):131-149.

[6]Laura Chiaramonte,Ettore Croci,Federica Poli. Should we trust the Z-score? Evidence from the European Banking Industry[J]. Global Finance Journal,2015,28.

[7]Angella、Amudo、Eno L.Imnga ,Evaluation of control systems[J].International Research Journal of Finance & Economics ,2009(1)67-73.

[8]Lang L H P, So R W. Bank ownership structure and economic performance[J].Chinese Universit,2002.

[9]陳關亭,黃小琳,章甜.基于企業風險管理框架的內部控制評價模型及應用[J].審計研究,2013(6):93-101.

[10]龔林林.中國建設銀行益陽分行信貸風險內控體系評價研究[D].湖南大學,2009.

[責任編輯:王鳳娟]