家庭康復護理在小兒腦性癱瘓康復中的臨床應用※

梁蒙蒙,馬彩云,陳云靜

(鄭州大學附屬兒童醫院,河南 鄭州450000)

小兒腦性癱瘓多發生于新生兒,是一種嚴重制約新生兒智力發育的疾病。由于新生兒的腦發育還處于不斷完善中,一旦出現腦損傷,將造成新生兒出現各種功能障礙,如運動功能障礙、語言表達能力障礙等。病變部位在腦,可累及四肢,其癥狀嚴重影響患兒身心健康及家庭生活質量。本研究對84例腦性癱瘓患兒采用家庭康復護理,取得了顯著療效,現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取鄭州大學附屬兒童醫院康復醫學門診2015年7月至2016年9月收治的84例腦性癱瘓患兒,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組42例。對照組男22例,女20例;年齡1~6歲,平均(3.21±0.18)歲;其中不隨意運動型13例,共濟失調型20例,肌張力低下型6例,混合型3例;平均康復護理時間(9.8±1.7)個月。觀察組男25例,女17例;年齡2~5歲,平均(3.31±1.21)歲;其中不隨意運動型12例,共濟失調型23例,肌張力低下型4例,混合型3例;平均康復護理時間(8.8±1.1)個月。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會審核通過。

1.2 納入標準 所有患兒均符合《小兒腦性癱瘓的定義、分型和診斷條件》[1]中診斷標準:易驚、啼哭不止、厭乳和睡眠困難;對噪聲或體位改變易驚,擁抱反射增強伴哭鬧;非進行性腦損傷;不同程度運動功能障礙;以癲癇、聽力、視力及語言障礙為常見現象。

1.3 排除標準 有先天性精神疾病者;腦積水者。

2 護理方法

2.1 對照組 采用常規康復護理。每日進行肢體被動鍛煉,刺激患兒的組織神經以改善神經阻滯現象,鍛煉患兒的視力、聽力等。根據腦性癱瘓患兒的伴隨癥狀,給予相應的腦電放射、低頻電療、語言訓練、作業康復干預等。每日配合進行功能鍛煉,每次30 min,3歲以下患兒每日1次為宜,3~6歲患兒每日2次為宜。在康復護理訓練期間做好家長的心理輔導及康復指導,尤其是在粗大運動發育的關鍵時期。

2.2 觀察組 在常規康復護理基礎上聯合家庭康復護理。家庭護理模式主要依賴兩個方面的協同作用:家庭護理服務團隊及非正式支持系統。家庭護理服務團隊包括護士、醫師、理療及康復師等,其中護士是主導實施者;非正式支持系統是由家屬、鄰居等構成。家庭康復護理由護士對患兒家屬進行自我護理的指導工作,即要求護士注重與患兒家屬的配合和合作,護士必須規范科學地持續貫穿整個護理過程。

家庭康復護理包括:第一,根據每位患兒的不同情況制訂康復護理計劃,并指派資深護理人員對患兒家屬進行家庭護理培訓。第二,對患兒進行人格培養,實施家庭護理期間要指導患兒幫助自己與正常兒童的人格發育一致,要求家長在此過程中主動對其進行引導活動,幫助患兒培養正常的人格。在此過程中避免用苛刻的語言訓斥患兒的過錯,避免出現人格缺陷。第三,功能訓練及康復指導,要根據個性制訂康復計劃,要求家長利用周圍環境,開展語言或玩具誘導方法,完成小兒在發育各個年齡段的功能訓練,如坐、站、爬、行走等。另外,需要根據患兒自身的患病特點作出調整,保證功能訓練由簡到繁、由易到難,具有循序漸進的特點,在康復指導中做好首次康復指導→每日康復指導→階段性康復指導。①首次康復指導:主要是對家長進行心理疏導,穩定家長情緒,增強家長的康復信心。加強對家長的健康教育,讓家長掌握正確的訓練方法,在家能自行對患兒康復進行合理評估。②每日康復指導:康復訓練時觀察患兒面部神情,保證患兒能緊跟腳步,做好能力訓練狀態的記錄;布置訓練作業,教授學習康復技能;康復護理師與家長相互反饋患兒在護理過程中的變化和進步,及時增減護理措施,定期進行訓練效果評價,根據反饋不斷優化和改進訓練方法,全面加強日常活動行為的訓練。③階段性康復指導:家長在康復師的指導下,對患兒頭部、肘關節、下肢等進行訓練,如讓患兒在坐位時以“米”字形進行頭部活動;患兒平躺,幫助患兒不同體位翻身;俯臥時讓患兒爬行,以鍛煉肌肉力量,促進關節運動功能康復。對患兒的運動療法進行強化訓練,使其具有方向性和目的性。此階段普遍在患兒粗大運動發育的關鍵期實施。第四,指導日常生活技巧,要求家長在家庭護理過程中,交會患兒如何融入日常生活中,避免教導過快而造成患兒無法接受的情況。第五,語言訓練,多數患兒語言功能發育遲緩,無法正確表達內心想法,或由于語速過慢造成的語言功能障礙,此時要求患兒家長制訂康復計劃,幫助患兒完成語言訓練,提高其交流溝通能力。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 參照《粗大運動功能測試量表在腦性癱瘓中的應用研究進展》[2]中粗大運動功能量表(GMF M)評價患兒的運動功能康復水平。該量表包含5大功能區,共88項指標,總分0~125分,評分越高表明康復效果越好。同時采用粗大運動功能分級系統(GMFCS)對運動功能進行分級(Ⅰ~Ⅳ級,Ⅰ級最低,Ⅳ級最高),運功功能表現越好,級別越高。

3.2 統計學方法 采用SPSS 20.0統計軟件進行數據處理。計量資料以均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

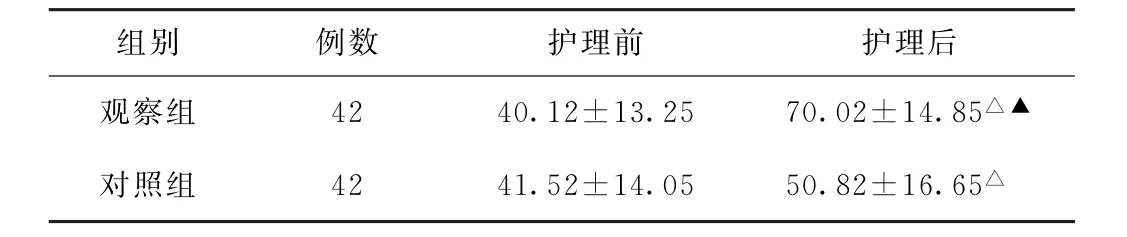

(1)GMF M評分比較 兩組護理前GMFM評分差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組GMFM評分較護理前均有明顯提高,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組GMFM評分顯著高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組腦性癱瘓患兒粗大運動功能量表評分比較(分±s)

表1 兩組腦性癱瘓患兒粗大運動功能量表評分比較(分±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

組別 例數 護理前 護理后觀察組 42 40.12±13.25 70.02±14.85△▲對照組 42 41.52±14.05 50.82±16.65△

(2)GMFCS分級比較 觀察組GMFCS分級中I級33例,占比78.57%(33/42),顯著高于對照組的50.00%(21/42),差異有統計學意義(P<0.05)。

4 討論

腦性癱瘓是小兒常見的中樞神經障礙綜合征,主要由于腦損傷引起,主要是在母體內或出生后1個月內發生,此階段是腦損傷發生的高峰期[3-5]。常見的臨床表現為癲癇、意識障礙、語言及行動均存在不同程度的障礙,病情嚴重者常會伴有終身殘疾。據《小兒腦性癱瘓中醫現代文獻計量學分析》[6]顯示,國內小兒腦性癱瘓的發病率約為0.2%。目前,臨床上沒有治療腦性癱瘓的特效藥,主要是以常規康復護理為主,但是我國這方面基礎設施還不夠完善,且從事康復護理的工作人員的護理技能還有待提升[7-8]。大部分患兒僅能在醫院接受短時間的康復護理,并不能達到理想的效果。患兒必須接受周期性康復訓練及護理,才能逐漸獲得康復效果。為了保證患兒后續的康復治療,由家長參與患兒的康復護理,既保證了康復護理療效,也減輕了患兒家庭的負擔。由家庭成員與醫院共同對患兒實施康復護理,對患兒的多功能障礙情況進行訓練,家長為實施主體,醫院為監督主體,雙向合作,不斷提高患兒的家庭康復水平[9-10]。

綜上所述,家庭康復護理是在醫院康復護理師的指導培訓下,由家庭成員為實施主體的一種護理模式,通過提升家屬的專業護理技能,發揮護士的專業知識,在家庭中進行持續性、連貫性的康復護理,不僅鞏固了家長的專業康復訓練技能,還提升了患兒康復訓練的質量和水平,值得推廣應用。