黑龍江省城鄉居民對中國傳統文化的認知與認同情況分析

趙家宇 黑龍江大學哲學學院

一、問題的提出與界定

中華優秀傳統文化是課題組民族的寶貴財富,涵蓋著許多為人處世的道德規范和生存智慧,是穩定結構的共同精神、心理狀態、思維方式和價值取向等精神成果的總和。[1]關于文化的界定,英國著名人類學家泰勒曾這樣說:“文化,或文明,就其廣泛的民族學意義來說,是包括全部的知識、信仰、藝術、道德、法律、風俗,以及作為社會成員的人所掌握和接受的任何其他的才能和習慣的復合體”。當然,關于文化的定義還有很多,但泰勒對文化的定義更加符合本次調查研究的核心思想。

關于對文化的構成,我國著名學者梁漱溟在《東西方文化及其哲學》,將文化大致分為精神方面的文化、社會生活中的文化、物質生活方面的文化,本次也利用這一觀點進行調查與分析。

二、調查的內容與數據的來源

為了能夠更加直觀和深入第對黑龍江省城鄉居民對傳統文化的認知與認同情況進行了解,課題組于在2018年6月—2019年3月組織相關社會調研的活動。本次問卷調查采用紙質問卷與電子問卷相結合的方式,共收集有效問卷422份。雖然本次調查囿于人員與資金等諸多方面的限制,本次調查不能實現人員和地域的全覆蓋,但選取其中具有明顯差異性、代表性的市、區、鎮、村,①仍獲得一些比較可觀的信息與結論。根據中國傳統文化具體外延的分類,問卷主要從中國傳統思想、中國傳統文藝以及中國傳統生活文化形態三方面設置調查問題,共形成16個選擇題,采取單項與多項選擇題相結合的設問方式。

為了能夠更加直觀地呈現我省城鄉居民對傳統文化認知與認同的具體差異,本次調查共設置職業、地區、年齡三個人口變量進行分析。

三、調查結果與分析

(一)不同群體對我國傳統文藝的認知認同情況

課題組繼而還考察了不同人群對不同音樂類型的喜好情況(圖1)。盡管不同年齡段對于音樂的理解差異較大,但調查顯示流行音樂占據各個年齡段首位,民謠與古風歌曲在中青年中的比例仍不在少數。但是,對于我國傳統民族器樂、戲曲的喜好者總體則顯現遠遠少于以上幾種。努力推廣民樂、傳統戲曲勢在必行,但如何在傳統藝術與現代生活、傳承與發展之間尋找平衡點,仍需要相關專家和廣大群眾的積極探索。

關于中國傳統文藝的調查,調查顯示青少年對文化的吸收程度更加多元,對傳統文藝的認知與認同程度整體也更好。但是,在娛樂化、文化快餐化的今天,中國傳統文藝,特別是傳統器樂、戲曲仍在夾縫中生存。

(二)不同群體對我國傳統生活方式的認知認同情況

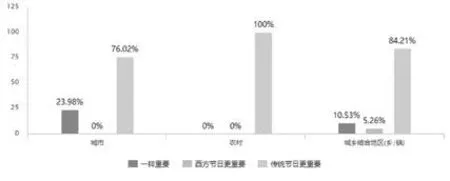

這里的生活方式主要是指人在日常生活中所形成的文化體系,當然這里要區別于中國傳統思想的是,在這里著重研究的是一些“外化”的文化形態,表現于人民的日常生活之中,如婚禮習俗、節日習俗。這些文化形態不僅是中國傳統思想的載體,也是傳承中國傳統文化的重要形式。首先,課題組針對最具特色的民族節日進行調查。希望受調查者對“您認為西方節日(如圣誕節)與傳統節日(如端午節)哪個更重要”表明態度(圖2)。從調查結果中可以看出一方面,人們對傳統節日的普遍認可心態;另一方面,相較于鄉村,城鎮居民對西方節日的認可度更高,當然還有很多采取較為中立的態度。

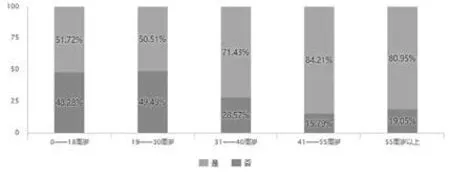

但是,從另一個問題調查可以看出30周歲以下年齡段的居民在對待中國傳統習俗問題上的態度卻大相徑庭。問題為:“您是否經常體驗關于節氣習俗(如立秋“貼秋膘”)”(圖3),中國自古就尊崇“天人合一”的思想,在很多記述中我們都可以找到。在當今,這一思想最生動的載體就是傳統節氣習俗。調查顯示,傳統節氣習俗在年輕人的世界里呈現出逐漸淡化的趨勢,這個寶貴的習俗更應該在今天被重新激活。

在對中國傳統生活方式的認知認同調查過程中,課題組發現:黑龍江城鄉居民對傳統節日的認同心理相對較強,但是對于傳統節氣習俗的堅守在當下快節奏的生活中顯得更加困難,這一特點在30歲以下年齡段居民之中體現的尤為明顯。

(三)不同群體對我國傳統思想文化的認知認同思想

本次調查還涉及了對我國傳統思想文化的調查與分析,甚至認為也是本次調查最重要,也是最值得探討的一部分。

1.重視家庭與血緣的傳統思想

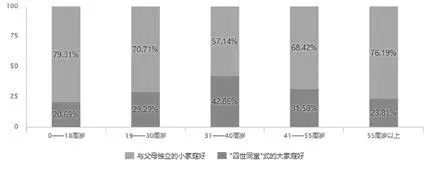

在傳統社會中,以血緣為紐帶的宗法倫理深刻地影響普通百姓的倫理觀念,繼而形成重視家庭與血緣的傳統思想。針對這一傳統思想,課題組從兩方面進行考察:一方面,考察受調查者與父母的關系;另一方面,考察受調查者對祖先的情感。第一方面,考察受調查者對“您認為有一個與父母獨立的小家庭好?還是“四世同堂”式的在一起好?”這一問題的態度(圖4)。不同年齡段的民眾絕大多數都選擇了與父母獨立的小家庭,并且這種趨勢將會在未來繼續擴大。

2.以倫理與道德為本位的傳統思想

在古人日常生活的精神世界里,社會倫理及其發展而成的道德規范處于重要的位置。美德倫理為本位的傳統社會在現代化裹挾著的規范倫理的“洗禮”下,此時人們在這個夾縫中搖擺不定的生存。毫無意外,課題組將在本次調查中希望盡可能反映出民眾對這種矛盾的態度與抉擇,這也很具有進一步探討的價值。課題組將通過“假如父母觸犯法律,您會選擇”(圖5)這一道德困境來考察民眾的態度。這個問題取材于《論語?子路》:

圖2 不同地區的居民對“您認為西方節日(如圣誕節)與傳統節日(如端午節)哪個更重要”的認知認同情況

圖3 不同年齡段居民對“您是否經常體驗關于節氣習俗(如立秋“貼秋膘”)”的認知認同情況

圖4 不同年齡段居民對“您認為有一個與父母獨立的小家庭好?還是“四世同堂”式的在一起好?”的認知認同情況

葉公語孔子曰:“吾黨有直躬者,其父攘羊,而子證之”。孔子曰:“吾黨之直者異于是,父為子隱,子為父隱,直在其中矣。”

這個問題就體現了倫理與道德本位的鮮明立場。當然,在今天規范倫理立場上來看這段對話存在很多問題,在這里不作詳細探討。但是,課題組為這種道德困境提供了三種不同的抉擇,實質上是每個人僅僅關乎于自身的抉擇,以試圖使得問題清晰化、立場也能得到更加明確的突顯。

不同地區的居民對待這一問題的態度大致持平,即持三種解決方案的人的比例基本持平,表明地域性對此問題影響不是很大,并且美德倫理與規范倫理的矛盾在這個圖表中也得以體現。不同年齡段的居民對這個問題的態度則具有一定的差異,30周歲以上人群選擇“主動告發父母”的人數較多,而30周歲以下則傾向于仍保持三種觀點較為持平的狀態;并且選擇“和父母一起逃跑”的比例比30周歲以上年齡段的人要多。另一方面,在30周歲以下的年齡段居民中對傳統道德與倫理的內心認可在不斷產生,這種強大的文化基因仍然具有活力。

3.以職責與角色為主題的傳統思想

圖5 不同年齡段居民對“假如父母觸犯法律,您會選擇”的認知認同情況

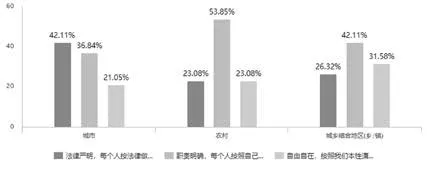

圖6 不同區域居民對“您更喜歡一個什么樣的社會”的認知認同情況

正如著名學者安樂哲所提到的,每個人都生存在、每件事都發生在至關重要的自然、社會和文化的域境之中。[2]基于此,課題組通過“您更喜歡一個什么樣的社會圖景”這一問題調查受調查者的態度,選項分別為“法律嚴明,每個人按法律做事”“職責明確,每個人按照自己的職責做事”“自由自在,按照課題組本性瀟瀟灑灑的去生活”(圖6)。

調查顯示,較其他區域居民,農村居民認同“職責明確”社會圖景的比例要多,并且各個選項都有一定比例的支持,呈現出具有明顯多元化與區域性的特征。

四、對調查結果的再次思考

(一)對傳統思想的認知認同與傳統生活方式的實踐相互分離

綜上所述,雖然很多人仍然持中國傳統的基本觀念,但對傳統文化外顯的具體形式的實踐的卻相對較少。對中國傳統文化具體形式(如傳統習俗、傳統文藝)的實踐,既可以讓大家直接感受中國傳統文化的博大精深、獨特魅力,又可以在潛移默化之中加深對傳統思想的進一步深入理解。后者是極其重要的,蔡元培曾提出“以美學代宗教”的口號,就含有這方面的意蘊。這就需要一方面推廣大眾對傳統文化具體形式的實踐,豐富大家日常生活;另一方面,則需要堤防對優秀的文化形式對其庸俗化、商業化的曲解。條件較為成熟的地區可能在義務教育或者高等教育增加對傳統文化具體形式教育的比例,增加傳統文藝活動進社區、進校園的活動。以利于大家更好地去接受傳統文化的教育。

(二)傳統文化的認知認同情況具有較強的時代性、區域性的特征

首先,在一些調查中發現,不同年齡段的居民對一些問題的理解與認知有很不同的態度,不同時代背景造成了這件事。改革開放以來,對傳統文化的不斷反思,使得當代社會以較為平和、公允的心態重新認識我們的傳統文化。其次,我們可以明顯察覺到傳統文化的認知認同具有較強區域性特征。通過一些調查分析可以看到,農村居民與城市居民對一些問題具有明顯態度差異。在農村,由于其對外交流的匱乏以及其自身社會運行的封閉性,傳統文化更多地展現其自在性的一面。那么在一個沒有交流與沖突的文化內部是否會形成文化創新與整合?換言之,文化的自覺性又是否只能在文化的交流與沖突中才會產生?這些問題還有待進一步探索。

(三)傳統文化與現代文明的矛盾與沖突仍在繼續

通過圖表我們可以看出,在傳統文化與現代工業文明的沖突之中,人們心中持有不同的觀念、也有不同的生活方式。但是很大一部分人在進行道德選擇的時候,在真正面對自己的思維世界時候又展現其內在矛盾。面對這種矛盾,也只有進行文化創新與整合才可以解決,顯然,中華文化就是我們的重要資源。有一些文化激進主義者就會發問,為什么我們要把目光回到中國傳統文化而不是看向別處?我認為,更多的不是因為民族情感,而因為我們面對的是現實生活每一個活生生的人,他們在血肉里已經存有傳統文化的烙印,在一些生活的細節上,會不自覺的體現中國的傳統文化。

注釋:

① 考慮到調查人員的實際情況,本次調查樣本主要涉及哈爾濱市、大慶市、齊齊哈爾市等城市,以及雙城區、五常市、木蘭縣等區縣,以及東發村、青嶺村等村落。由于調查之中采取電子問卷的方式,所以不能精準確定具體區縣,所以無法窮盡所有問卷調查地點。