本土文化資源在地方本科院校課程教學中的應用與思考

——以安順學院《中國文化概論》課程教學為例

董天倩 汪莉 安順學院

作為人才培養的重要基地,地方本科院校在本土文化保護與傳承中擁有的資源優勢,也有不可推卸的責任。因此,積極探尋本土文化融入教學中的方法,加強學生對本土文化的了解和認知,培養為地方所用的應用型人才,是地方高校辦學轉型的需求,同時也是地方社會發展的需要。

一、本土文化資源與地方本科院校

(一)相關概念界定

馮驥才先生認為,本土文化“是歷史文化的沉淀,是一方水土人的獨特精神創造和歷史記錄。”①在此基礎上,本文所說的本土文化,具體是指在某一特定區域(包含城鎮和鄉村)內,由原住民以及外來民眾所創造的,具有當地特色和歷史積淀的地方物質、精神文化。文化資源,就是“能夠突出原生地區的文化特征及其歷史進步活動痕跡,具有地域風情和文明傳統價值的一類資源,包括歷史遺跡、民俗文化、地域文化、鄉土風情、文學歷史、宗教文化、自然景觀等。”②綜上,筆者認為,本土文化資源就是某一特定區域內,能夠凸顯該地域人們生產生活特征,以及歷史文明、價值觀念的資源,包括作為文化承載體的自然景觀,以及生產生活過程中所創造出來的物質的、非物質的文化資源。

地方本科院校,從我國的行政隸屬和管理權限來說,指的是由地方政府主管,分布在省會、地市及以下城市的,為地方經濟、政治等發展服務的高等院校。2000年左右,經教育部評估批準,通過合并、升格等形式從專科升為本科的高等學校即為通常所說的新建地方本科院校。③地方本科院校所屬城市及周邊有較為豐富的本土文化資源,這些資源型塑了該區域的文化性格,同時也為高校辦學提供了豐富的教學資源。

安順擁有很好的文化生態,資源稟賦厚重。安順學院是安順市唯一一所本科院校,前身為安順師范高等專科學校,于2006年經教育部批準獲得本科辦學資格。《中國文化概論》是安順學院文化產業管理專業的一門專業基礎課,本文將結合該課程的教學經驗和感悟,分析本土文化資源在地方本科院校教學中的應用。以期通過把地方本土文化資源融入到教學中,在提升教學效果、推進高校辦學轉型的同時,加強對地方本土文化的保護與傳承。

(二)本土文化資源融入高校教學的重要意義

本土文化資源是地方社會歷史發展的縮影和見證,是高校教學的重要資源,把兩者有效融合,既能促進高校辦學的轉型和發展,同時也能對地方發展提供更多的保障。

1.高校辦學轉型的出口

“推動轉型發展高校把辦學思路真正轉到服務地方經濟社會發展上來,轉到產教融合校企合作上來,轉到培養應用型技術技能型人才上來,轉到增強學生就業創業能力上來,全面提高學校服務區域經濟社會發展和創新驅動發展的能力。”④推動地方院校向應用型轉變,是國家當前的教育方針,同時也是地方高校發展的需求。一方面,當前地方社會發展需要更多的具有創新性的應用型人才。滿足地方社會發展對人才質量的需求,加強對地方社會文化的研究和關注,增強學生對本土的認同感,培養留得住的有用人才,是地方高校的職責;另一方面,在當前高校林立的情況下,走出一條特色辦學之路,是緩解招生、就業困境的良好選擇。因此,加強對本土文化的研究,充分發揮本土文化資源在高校教學和科學研究中的作用,形成對本土文化研究的優勢科研隊伍,創建了解本土文化的應用型人才培養模式,是地方高校辦學的一條特色發展道路。

2.地方社會發展的需求

地方社會的發展,離不開民眾對本土文化的認同。因此,加強對本土文化資源的關注和研究,并把其引入高校課堂,是地方社會發展的需求。

第一,文化自覺的需求。費孝通先生認為,文化自覺是指生活在一定文化中的人對其文化有“自知之明”,明白它的來歷,形成過程,所具的特色和它發展的趨向……自知之明是為了加強對文化轉型的自主能力,取得決定適應新環境、新時代時文化選擇的自主地位。⑤要做到文化自覺,首當其沖就要充分認識和理解自己所處社會的文化。一方面,高校在辦學過程中加強對本土文化的梳理和研究,可以強化民眾對本土文化的認知和掌握,從而在社會發展的過程,選擇較優的社會經濟文化發展道路。另一方面,加強本土文化的普及和宣傳,在年輕一代中強化對本土文化的認識和理解,有助于本土文化認同體系的建立,更好地推動本土社會經濟的發展。

第二,本土社會凝聚力構建的需求。民族凝聚力是對所屬民族的文化傳統、歷史經驗的共有和分享,是個人對所在民族文化特性和政治主張特性的承認和接受,并進而產生的歸屬感。⑥加強對本土文化的關注和推廣,能促進人們對所生活的社會文化的了解和掌握。因此,深度挖掘本土文化資源,能增強人們對本土社會的認同感,進而產生歸屬感,最終達到提升社會整體凝聚力的目的。

二、安順本土文化資源概況

安順位于貴州省中西部,下轄8各縣(區),總面積9267平方公里,總人口300萬人。歷史文化深厚,建城至今有600多年;轄區內有少數民族43個,民族文化豐富;區內景色秀麗,風景區面積占全市總面積的12%以上;氣候宜人,年平均氣溫為14.2℃。⑦

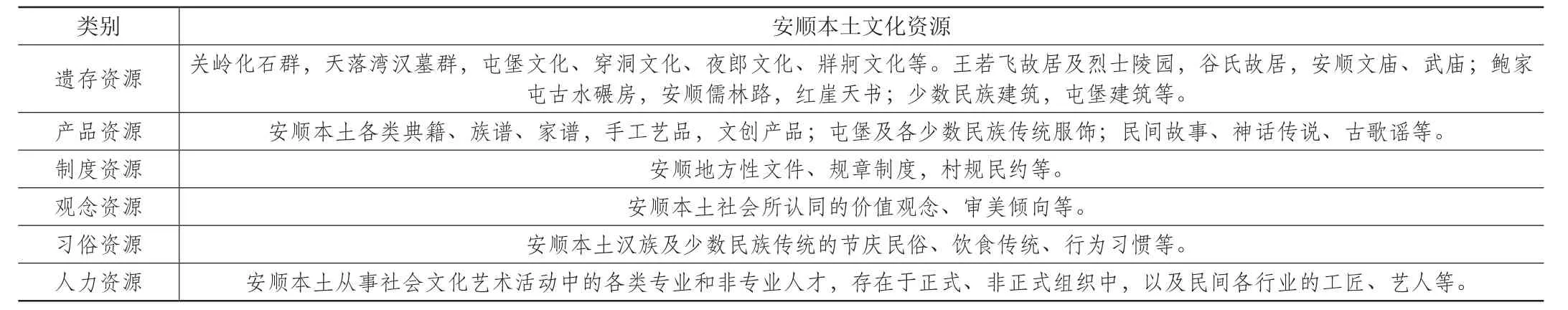

根據胡惠林教授的觀點,可以把文化資源劃分為遺存資源、產品資源、制度資源、觀念資源、習俗資源和人力資源六類。⑧結合安順本土文化資源的實際情況以及筆者的了解,認為當前安順比較具有代表性的本土文化資源情況如表1:

從表1可以看出,安順本土文化資源類型豐富,涵蓋文化資源的各個方面,有物質的、非物質的資源形態。這些本土文化資源可以有機地整合到包括《中國文化概論》在內的人文社科課程中,一方面豐富教學內容,另一方面也讓這些本土資源在教學應用中實現價值,呈現新的生長。

三、《中國文化概論》教學狀況

《中國文化概論》作為講授中國傳統文化的課程,是許多高校人文社科專業的必修課,其目的在于引導學生較為全面地了解中國傳統文化的知識和理論,提高對文化現象的自主分析判斷能力,以辯證的觀點來分析和認識我國的傳統文化,并能對當前的文化現象做出評價和判斷。從更深層次來說,就是要培養學生良好的價值觀和文化觀,增強對中國優秀傳統文化的認同感,激發學生保護和傳承中國文化、創造先進文化的情感和意識。

當前使用較多的教輔書籍是張岱年、金元浦、王寧等幾位學者編寫的《中國文化概論》,其內容基本上分為四個板塊:中國傳統文化產生的基礎,包括政治經濟、歷史地理等;中國傳統文化的具體表現形式,包括史學、哲學、宗教、倫理、文學等;中國傳統文化的整體研究,包括中國傳統文化的基本精神、特征、價值體系等;中國傳統文化的變遷與對外交流,主要包括對近代中國傳統文化的陳述,以及中西方文化的比較。

現有的教材對中國傳統文化進行較為全面的闡述,涵蓋面廣。但是純理論化地講解中國古代至近代的傳統文化,對學生來說稍顯枯燥乏味。筆者在文化產業管理專業講授13級到17級的《中國文化概論》,在授課過程中,發現以下兩個方面的問題:一是除了互動環節,總體課堂氣氛不是太活躍,學生對講授內容的反應不是太熱烈;二是學生在期末考試中失分較多的是基礎知識部分。這反映了學生沒有很好地掌握課堂上講授的知識點,同時對課外相關知識點的閱讀也不到位。從以上問題可以看出,學生對課程學習的整體興趣不高。

針對教學中發現的問題,除了積極探索更好的教學方法外,更重要的是對教學目標、講授內容的思考和調整。結合課程設置的目標,給學生創設一個好的課程學習環境,采用多樣化的教學形式,讓學生積極主動地參與到《中國文化概論》的課程學習中,最終讓課程的教學目標得以實現。

四、本土文化資源融入地方本科院校教學的途徑分析

根據地方社會發展,以及教學提升的需要,筆者認為在《中國文化概論》的教學中,需要把本土文化資源融合進對中國傳統文化的講解中,一方面通過理論講解與實際案例分析結合的講授方式,給學生提供主動學習的環境,以提升學習的興趣;另一方面通過強化本土文化資源的推廣和傳播,讓更多的人加入到地方社會文化保護傳承中來。

(一)對傳統教學理念的調整

在傳統的《中國文化概論》教學中,其教育理念是通過教師的講授,讓學生能夠掌握課程的知識點,獲得更多的科學認知。但是,在這樣教學理念下,所取得的教學效果并不理想。因此,需要對傳統的教學理念進行一定的調整。

1.給學生提供形成有效“學習經驗”的環境

美國教育學家泰勒認為,學習經驗是學生與環境中外部條件之間的互動和相互作用。學習的過程是學生的主動行為,學習的效率則取決于學生自身在這個過程中的行動。所以,在教育的過程中,學校和教師的作用在于給學生創設良好的外部條件,給學生提供有利于他們主動學習的環境。⑨

在《中國文化概論》課程教學中,除了課本知識點外,需要讓學生更多地接觸具體的文化事項。“本土不僅表明了強大的文化根系,表明一種溫暖而且熟悉的自然環境。”⑩本土文化資源存在于學生學習生活的周邊,溫暖熟悉,觸手可及,極具親和感,對學生學習環境的創設具有先天的優勢。通過把本土文化融入到課程講解、組織學生進行本土文化調研等形式,在教學中充分融入本土文化資源,能夠很好地為學生提供一個接觸、了解文化的外部環境和學習氛圍,調動學生主動去了解和認知文化的主動性和積極性,從而最終達到讓學生通過學習,主動去保護、傳承、創新中國文化的教學目標。

表1

2.重視“生活世界”的教育

“生活世界”是指我們個人或社會團體生活于其中的現實而又具體的環境,是一個非課題性的、奠基性的、直觀的、主觀的世界。?在胡塞爾看來,“生活世界”是一個與“科學世界”相對應的世界,“人在科學世界里所獲得的理智方面的發展,只有回溯到現實的生活世界中,才能被賦予其人生的意義,并且只有回溯到現實的生活世界中,理性才能作為理性而顯現出來。科學是我們的‘營地’,生活世界才是我們真正的‘家’。”?對個人及其人生意義的認知、對客觀世界的理性探索,是“生活世界”與“科學世界”教育的重點。在對人的專業能力和系統理論知識的教育中,傳統教育不自覺地向“科學世界”的偏離,帶來了的是人的教育與社會生活、教育與人、人與人自身的疏離。?故而在教學中,需要加強對人、對社會生活的關注和認知,重視“生活世界”的教育。

因此,在《中國文化概論》的教學中,把本土社會的文化資源融入到教學中,讓學生關注本土人事物的發生與發展,把學生的目光從書本引向社會生活、以及對人類個體的關注。通過這樣的教育方式,一方面,讓學生在與本土社會接觸的過程中,發現生活的溫情與美好,幫助學生形成積極向上的價值觀和人生觀。另一方面,讓學生從情感上認同本土社會,在積極參與本土社會建設的過程中增強社會責任感,實現人生的意義和價值。

(二)采用專題式或鑲嵌式的講解方式

在把本土文化資源融入到相應的課程講解的過程中,可以根據講授內容,采用專題式或者鑲嵌式講解方法。對于內容比較集中的知識點,可以在講完課程內容后,以相應的本土文化進行專題性的分析講解;對某些主題性知識點,可以在理論講解后以本土文化資源為案例進行分析。例如在講完中國傳統文化產生的基礎這個章節后,可以對貴州文化產生的基礎進行專題分析。先對貴州本土文化產生的地理歷史環境進行講解,然后對在此基礎上產生的貴州文化特性進行分析,讓學生能直觀地了解具體文化產生的過程及其引發的文化特性。又如在講解中國古代教育時,可以把貴州古代教育的發展鑲嵌到相應的知識點講解中。這樣的講解方式,一來可以避免讓學生因講授內容過于理論化而產生枯燥乏味感;二來可以加強學生對本土文化資源的了解和掌握。

(三)組織學生進行專題社會調研或者實踐教學

為了增強學生對課堂內容的理解和掌握,可以針對性地給學生布置專題性的調研任務。例如可以利用學生周末或者黃金周放假回家的機會,給學生布置一次家鄉本土文化資源(教育、文學、典型性文化、民俗歌謠等)的社會調查任務;還可以在講授到古代教育時,可以帶學生到學校附近的安順文廟進行參觀,由任課教師或者專業講解員給學生講解安順古代教育的形制,以及安順文廟建筑的文化內涵等。在進行社會調研或者實踐教學的過程中,要給學生明確的任務要求,提交社會調查報告或者申報相關的課題研究,讓學生帶著任務去進行調研,有目的去學習,最終達到教學的目標。

(四)對課程考核方式進行改革

安順學院《中國文化概論》課程考核方式是閉卷考試,最終成績由平時成績、考勤成績、期末考試成績分別取20%、10%、70%組成。這樣的成績組成方式,期末閉卷考試占比較大,會讓學生對平時學習重視度不夠。因此,在課程的考核中,可以做如下調整:一是調高平時成績在總成績中的比重,引導學生重視課堂討論和平時作業的完成;二是把平時作業內容向對本土文化資源的研究和調研傾斜,引導學生主動去關注本土文化資源。三是考核方式多元化。在平時作業或者期末考核中,考慮多種形式地對學生進行考核,可以采取撰寫社會調查報告、小課題申報書,小組調研匯報等形式,打破傳統的考核方式,讓學生掌握更多的學習主動性。

地方如何在競爭激烈的當前社會發展中取得立足之地,筆者認為特色發展是一個不錯的選擇。本土文化資源是區域之間的差異所在,因而是地方發展的優勢資源。對本土文化資源的保護與傳承,是一個長期且巨大的工程。在這個過程中,作為地方發展智力庫的地方本科院校,需要積極采取措施,探索有效的參與方式,在為高校發展找到良好路徑的同時,促進地方本土文化建設的長足發展。

注釋:

① 馮驥才.搶救日漸迷失的建筑遺產[J].重慶建筑,2005年10月

② 歐陽友權.文化產業通論[M].湖南人民出版社,2006年3月,第138-139頁

③ 寧珠珠.轉型背景下地方本科院校應用型課程研究[D].陜西師范大學,2016年5月

④ 2015年,教育部、國家發改委、財政部聯合頒發《關于引導部分地方普通本科高校向應用型轉變的指導意見》,教發[2015]7號

⑤ 費孝通.反思?對話?文化自覺[J].北京大學學報,1997年第3期

⑥ 黃慶紅.本土文化傳承是凝聚力提升的根基——兼評《本土文化傳承與民族凝聚力提升研究》[J].長白學刊,2017年第2期

⑦ 安順市人民政府網.安順概況.http://www.anshun.gov.cn/zjas/asgk/,2019年4月 18日11:12

⑧ 胡惠林主編.文化產業概論[M].昆明:云南大學出版社,2005年9月第1版,第170—171頁。

⑨ 施良方.泰勒的課程與教學原理--兼論美國課程理論的興起與發展[J].華東師范大學學報,1992年第4期

⑩ 南帆.“本土”的歧義[J].文藝理論研究,1997年6月

? 倪梁康.現象學及其效應——胡塞爾與當代德國哲學[M].三聯書店,2005年1月,第131-132頁

? 項賢明.“生活世界”的教育與“科學世界”的教育[J].教育研究與實驗,1999年11月

? 項賢明.“生活世界”的教育與“科學世界”的教育[J].教育研究與實驗,1999年11月