數據可視化設計的應用研究

王聞儀

一、數據可視化的概念與歷史應用

(一)概念:數據可視化是一種將大量抽象的數據用圖形,圖表等具象的形式表現出來的技術,通過視覺化的處理,可以讓復雜、晦澀難懂的數據信息,以簡單明了,易于理解的方式展示紿大眾。可視化的過程注重數據內容的視覺效果,傳遞數據本身的信息與含義,其呈現結果的表現形式與視覺風格,是由數據內容本身和設計師共同決定的。

(二)歷史應用:可視化的思想源于人類對于世界的信息測量與管理的需求,在15世紀至17世紀前期,人類通過匯總地理信息,繪制地圖以及天體序列圖等方式,在探索未知新世界的同時,也開啟了早期的數據可視化探索。其逐漸深入的探索與研究,在人類發展歷史的數據管理、分析與信息呈現中都有著不可替代的作用。

如流行病專家John Snow于1854年繪制的《倫敦霍亂地圖》(如圖1)通過地圖的形式,將患病死者的死亡地點標注在倫敦地圖上,通過這一方式,觀測到了病毒的來源與城市下水系統的關系,推斷出了病毒來源有極大的可能性是來源與水中,這一數據可視化的調研結論為當時的疾控人員提供了新的視角與思路,在很大程度上幫助控制住了病毒在當地的傳播。又如Florence Nightinggale繪制的《戰爭死亡統計圖》(如圖2)用數據圖表的形式表現了戰爭時期的軍隊人員的死亡人數和死亡的原因。其結果表明,戰爭時期因傷后末得到及時救治而死亡的人數遠大于在戰場上被槍炮奪命的人數。她以改直觀簡潔的數據圖替代了大段的數據報告,讓軍方重視起了戰地的傷員護理問題,及時地推動了增加戰地醫護人員和醫療設備的申請批復。

由以上案例可以看出,最初的數據可視化的初衷是變“抽象”為 “形象”,以數據信息轉變為“可視”的結果和應用效果為先,注重傳達數據本身傳遞的信息,通過可觀化放大、凸顯事件的特征,用直觀的圖表展示替代傳統的長篇報告,用以幫助人從中找出重點信息,輔助人做一些決策。

二、當代的數據可視化設計

隨著互聯網的飛速發展和大數據時代的到來,海量的數據信息每天都呈爆炸式增長,而互聯網技術和信息技術的發展也使得數據的收集和存儲速度隨之提升。除了電視報紙等傳統媒體之外,新媒體的崛起也給數據可視化帶來了更多搭載與實現的平臺讓可視化得以不再局限于平面,在于其他學科相結合后有了更多新的展現載體。

同時,多種可視化工具的誕生降低了可視化的技術門檻,數據的管理分析與視覺化不再是具有極高專業性又難懂的,而是親切的,人人皆可輕松接觸的,讓非計算機相關專業的研究者與設計師甚至是廣大普通群眾都可以參與到數據可視化的探索與展現活動中來。由此,隨著越來越多參與者的加入,數據可視化設計的表現形式與視覺風格也隨之變得越發豐富多樣化。

(一)數據可視化工具:計算機技術與可視化工具在一定程度上為設計師節省了腳本書寫的需求,在降低了數據可視化的技術難度的同時,高度歸納了現有的各種形式的可視化圖表供設計師選擇和使用,既保留了數據圖形的精確性,也給設計師帶來了更多新的可能性。讓不具備編程能力的人,以及非設計專業的人員,也可以通過工具,將數據表單轉換成更易于理解分析的形式。

以數據可視化工具RAWGraphs(如圖3、4)為例,內設有圓圖、樹形圖、箱線圖等多種圖形表現形式,設計師將整理好的數據表格整理成.csv的格式后導入其中,即可在工具內生成各種形式的原型,原型可保存成可修改的矢量圖形文件供后續的視覺風格設計。

以及地理信息可視化工具CartoDB,設計師可以將表格數據與地圖相關聯,讓數據以地圖的形式呈現,并根據想要展現的內容,賦予多種不同的視覺風格(如圖5、6)。

(二)多向的數據應用與視覺風格的結合:在處于大數據時代的當今,數據的來源不僅渠道諸多,類型也繁雜無比。龐大無比的數據各具特色,多元的數據表現出各自獨有的內容、意義與價值,當代的數據可視化設計不僅僅是應用于信息和語義的展示和輔助決策,也同樣用于文化、歷史、新聞熱點等各類領域的精神文化傳遞。通過可視化作品帶給閱讀對象相應的印象并傳遞設計師的思想,其視覺表現也風格迥異。

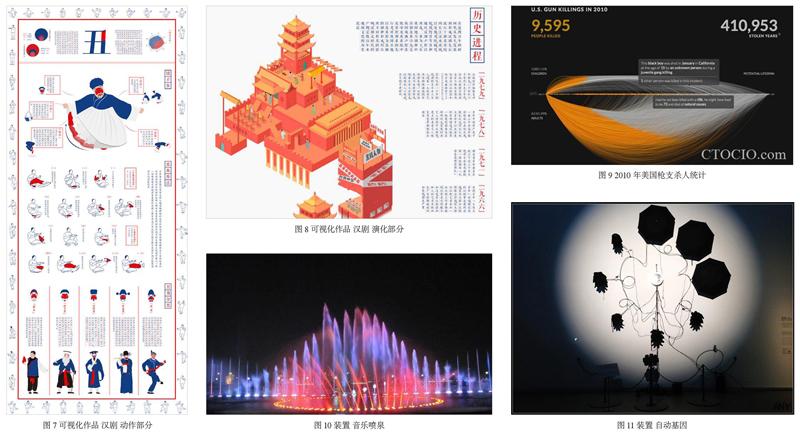

以文化類的信息數據為例,在可視化的設計過程中,以傳統配色、特有的文化符號以及民族紋樣等諸多元素的結合,賦予其帶有文化特性的視覺風格,幫助更明確地傳達數據與信息本身的價值與意義。在可視化作品《漢劇》中,作者李培杰提煉了“丑角”的形象特征(如圖7),并一一拆解介紹其表演動作,通過運用傳統配色和圖文結合的方式,以平面信息圖的形式生動展現;也將非物質文化遺產漢劇在中國的歷史發展進程依附子富有中國特色的建筑形象上(如圖8),其視覺風格兼具了當代的活潑和非遺歷史的穩重,傳遞著鮮明的本土風格文化特色,讓《漢劇》的特色與亮點深入人心。

而在另一個案例《2010年美國槍支殺人統計》(如圖9)中,設計師完全沒有使用任何裝飾性圖案.圖中突出了數字“9595”,用以表現槍支暴力如何提前終止了如此數量龐大的人的生命。并通過弧線代表受害者理論上的壽命,對比其被槍支中斷的實際存活時間,配合大面積的深色背景和去裝飾的信息呈現,營造出冷厲的視覺風格,讓這個結果顯得越發觸目驚心.使信息圖的閱讀者可以深刻地感受到槍支濫用的危害性。

綜合眾多當代的數據可視化案例來分析當代的平面數據可視化作品,在傳遞展現著多種數據意義之外,與配合其數據語義特點的視覺設計密不可分合適的視覺風格能夠在可視化作品的閱讀者開始接受作品的具體信息之前,先為他們帶來一個符合作品特性的第一印象,從而在之后的信息接收和分析中更能處于一個作者希望他們處于的立場,得出作者想傳遞和展現的結論與內容。因此,視覺風格的選擇與運用在數據可視化設計中起到了非常重要的輔助作用。

(三)數據可視化載體:過去的數據可視化作品多以信息圖和視頻的形式流傳于傳統媒體,而新媒體的發展使得數據可視化得以在傳統媒體之外有了更廣闊的平臺和迅捷的傳播。此外,多元化的學科合作也使數據可視化在P仁網頁、移動端等平面傳播以外,與其他載體有了結合,從而衍生出了新的藝術表現形式和可視化產品。

例如,在計算機技術的支撐下,將可視化應用與藝術展示相結合的裝置藝術。現在國內外許多城市都有設置的《音樂噴泉》(如圖10)裝置,就是可視化與裝置藝術結合的產物。通過程序控制的噴口和音頻數字接口的識別,使噴泉的水流與音樂的高低起伏相呼應,其周圍的燈光也會隨著音樂的節奏而產生變化。其同類的可視化裝置藝術作品還有2013年上海藝術展上的作品《自動基因》(如圖11),以8把傘祖成,通過后臺的程序設置,用空氣壓縮機控制雨傘隨著音樂的節奏進行收放,用以將不可見的音樂節拍等聽覺信息轉變為視覺上的信息。這兩者都是將可視化與音樂數據相結合,并以裝置形式呈現的產品,讓可視化的產品不僅僅只是流傳于線上的數據研究和展示的工具,也成了具有藝術價值與觀賞性的線下作品。

數據可視化產品也有結合商業需求,在日常生活中具有實際使用功能的應用,例如日本的可視化裝置《天氣魔方》(如圖12、13),以其獨特的功能與簡潔又有趣味陸的呈現風格在市場上頗受歡迎。該裝置通過接入實時的天氣數據,將所有氣候情況在立方體的裝置內模擬呈現。比起傳統的天氣預報,該裝置帶有一種近似于“表演”的性質,將數據可視化融于商業產品之中,在把天氣情況具象呈現的同時,也讓天氣預報帶來了完全不同以往的新體驗,既具有觀賞性,又具有實用性,也為更多的結合數據可視化的商品研究帶來了良好的前景。

三、時代特征下的實時數據傳輸與數據交互

隨著大數據時代的數據快速更新迭代,數據的時效性也就顯得尤為重要,伴隨平板電腦與智能的手機等移動設備的普及,光憑傳統單向傳遞的信息圖形式的可視化作品已難以滿足當代網絡用戶的數據閱讀需求,用戶需要數據是最新的、動態化的,且可以在閱讀后允許用戶做其他操作,具有交互性的。

以《東京都風速與污染物分布》(如圖P4)為例,網站將實時的風力數據化作流動的線條顯示在地圖中,以不同的線條流速形象地將當地當時的風速數據,親切明了地層示給用戶。比起過去的數據可視化設計該作品對于數據具有更高的要求,通過調用外部接口,使其數據始終是實時變動的。同時用戶可以在使用時自行設置影響數據的變量,這些都讓該網站更具有時效性和使用價值。

又例如計算在紐約租房與購房哪一者更經濟的可視化網站(如圖15),用戶可以調整影響房價與租金的不同因素,以及預計買房或租房的時間。而根據用戶選擇參數的變動,網站則會根據過去以及當前的房價等信息,計算出在未來一定時段內,理論上的購房或租房金額的價格,進而幫助用戶進行判斷,在某一時期內是選擇買房還是租房更省錢更實惠。支撐該作品功能所需的數據量極其龐大,但會被呈現給用戶的永遠只是用戶所關注的那一小部分。這可以看出,在當代的數據可視化作品中,有時候作者是有必要幫助用戶去篩選數據的,從而精簡數據,精簡用戶的操作,從而提供給用戶最好的使用效果。

在《紐約市行道樹》(如圖16)中.用戶可以通過點擊不同的樹木.看到紐約市內五個區中各種常見和不常見的樹木的種類及其所占的百分比。用戶可以恨據自己的需求去選擇自己想要查閱的地區的樹木信息,這給用戶提供了多樣的選擇余地。

由以上案例可以看出,在注重用戶體驗的當代,用戶除了作為信息的接受者,同時也是信息的發送與反饋者,不僅要求數據的即時與易懂,也要求在理解數據后的再分發與再使用,同時也要求數據的精簡,希望能夠通過一些操作,篩選出眾多信息里的重點內容。由此,動態的,可交互的數據可視化形式就尤為重要。同時,為了減少信息傳播和使用過程中的干擾,重視展現數據內容和便于交互操作,其視覺風格也大多是簡潔和去裝飾的。

四、當代數據可視化應用的設計方法簡析

由于數據本身是抽象的,其含義可能是不清晰的,一般人無法光從看一眼數據就得出其中的意義,只有仔細地分析和對比其信息內容才可能挖掘出其含義。設計師可以將自身想要傳達的語義賦予紿數據的可視化應用作品來呈現,也可以客觀地層示數據內容,讓觀眾通過圖形圖像化的視覺效果,在.陜速解讀的過程中自行賦予他們解讀出的語義。

在數據可視化的長久歷史中,人對于數據可視化使用已久,有些圖形已經有了固定的含義.人一看就知道它是做什么用處的。例如各種可視化作品中常見的“柱形圖”、“餅圖”、“折線圖”(如圖17)等圖標,其代表的含義已經深入人心),不需要特別解釋,用戶看到就能知道他們的功能。以及(如圖18)中的圖標,常用與各類產品中作為“添加”或“發布、發起”的功能,雖然含義不是唯一的,但結合使用的環境,也同樣意義用戶理解。

有些圖形則沒有固定的相對含義,有些內容也沒有相對應的圖形,需要人為地去創造對應的圖形。這兩者在設計的過程注重需要設計師根據實際需求來抉擇。

在互聯網技術與數據可視化技術都不斷發展并日趨成熟的當代,結合當代應用所注重的用戶體驗,觀者對數據可視化的實時更新和與產品的互動需求,讓我們在設計時不但要關注作品的視覺風格和數據本身,也要參考入的行為模式和操作偏好,當代的產品中已形成一些比較讓人熟悉的操作體系和視覺符號,這些符號在長久的設計過程中被多次修改、組合使用,甚至是形成子一些固定的搭配模式。數據可視化設計師在使用時需要選擇的既不是“最經典”,也不是“最新潮”,而應該是“最合適”演繹的內容得思考如何用已有的操作體系和符號的組合來達成最好的交互方式,引導用戶去與數據可視化產品進行最良好的交互。

結語

作為一門多領域交叉結合的學科,當代的數據可視化重視設計與技術的協同合作,其呈現效果,不但關注數據本身的價值與意義,由數據內容指導其表現形式與藝術風格,也重視用戶對數據可視化應用的體驗。在人不再是作為單純的被給予方而是成為數據信息交互環節中的一部分,可交互式的實時數據可視化應用具有極大的應用價值,為數據價值的持續深挖提供了更多可能性,也為用戶的數據閱讀和理解體驗帶來可觀的提升作用,在未來也將具有諸多發展。