應用戲劇在昆明退休老人社會適應中的實踐研究

王夢施

對于老年群體的關注和涉及老年人養老問題方方面面的研究,在學界已有多學科甚至跨學科對其進行不同程度的探討和研究,并且已有較豐碩的研究成果。縱觀我國在相關方面的研究,不難發現大多研究存在于社會學研究者之中,他們紛紛把關注點放在社會養老的多元化模式,關注家庭、社區、機構養老的各種問題,也有養老困境等問題。當然近幾年的研究中,社會學、心理學研究者通過跨學科的研究方法探究老年大學對退休老人的精神世界的積極意義。他們往往會從調研群體出發,進行實地調查和數據統計分析,大多數研究僅停留在現狀分析以及原因探索方面,針對老年人的問題提出一些建議,但從解決實際問題的層面上講,對于老年人面臨的困境問題,學者們的研究仍大多停留在通過互動溝通之上的語言疏導層面。相對來說,從實踐視角出發研究退休人群的研究相對較少,如有學者嘗試用社會學的小組工作方法對于退休的老人進行社會工作視角的實踐研究。

誠然,對于社群困境問題的探討,往往實踐研究比理論上分析能更直接的反映問題。通過實踐研究,不僅可以敏銳地提出社群的困境問題,而且可以探索出解決問題最真實可行的方法。筆者在研究退休群體的社會適應問題時,是將應用戲劇的方法介入到群體中。對于應用戲劇這一概念的界定,我引用Nicholson的對這一術語的闡釋:“應用戲劇通常用來指存在于傳統意義上的主流戲劇或者劇場之外的戲劇活動,尤其是那些能夠使個人、社區(社群)、社會受益的戲劇活動”i對于戲劇介入到老年群體而言,簡單地說就是通過系列工作坊實踐活動,使群體在實踐過程中“行動起來”,在“行動”的過程中認識問題,通過觀察他人的行動得到解決問題的多種可能性,從而達到實踐目標。現階段,將戲劇的方法應用于社會人群的實踐也在不斷增多,但更多的是指向應用戲劇的教育功能,而非其他的功能。顯然應用戲劇在老年人這個群體中實踐其功能性得到了拓展,回憶戲劇作為應用戲劇中常見的一種形式,對于老年群體的困境問題的探討過程中,發揮較大的作用。實踐的過程就戲劇本身來說,拓寬了它通常發揮的功能性,體現在用存在于戲劇劇場之外的戲劇活動方式,替社群發聲的同時以期為該群體解決困境問題提供思路,從而使個人、社群受益。

本課題的實踐階段主要以應用戲劇的工作坊為主,在前期對老年群體的現狀進行調研的基礎上,針對昆明退休初期的老年人這個社群設計一系列的“應用戲劇工作坊”,從社會角色的角度出發,在認知、嘗試行動、適應等方面進行層層遞進的戲劇實踐活動。基于戲劇實踐,結合昆明退休老人社會適應困境現狀的“個案研究”,進行群體個案研究與分析,然后隨著應用戲劇工作坊的進行,由“個別”轉向“普遍”。

1.從群體問題到個別普遍的把握

在實踐前期筆者制作了針對退休老人社會適應問題的調查問卷,對實踐人群進行有指向性且有限定性的調研,通過統計問卷反饋出的量的情況和分布狀況,得出在這一群體中的確存在著不適的問題,主要體現在以下幾個方面,其一是自我矛盾,主要體現在退休之后雖有事可做,但是難尋找到能夠讓自己充實且有趣的事情;其二是自我與他人的矛盾,主要體現在退休之后極容易和家人產生矛盾;其三是自我與環境現狀的矛盾,主要體現在個體愿意參與學習和群體活動,但活動的社區現狀不能夠滿足其需求。正如李德濱在他的《老年社會學》一書中談到:“老年人總會以他們在年輕時所經歷的教育體系和價值判斷去衡量家庭中的年輕一代或一些社會現象”ii,另有While Alison認為:“老人在退休后由于社會角色的改變會經歷經濟條件、社會關系的大量流失,從而導致自己心理壓力變大,從而出現心理疾病”iii。華東理工大學一碩士研究生在其學術論文中將退休老人的社會適應問題歸納為:“角色真空、自我認同困境和交往困境”iv,筆者通過對調研結果的歸納與分析贊同于上述專家、學者的觀點,且認為城市退休老人的社會適應問題具有普遍性。在針對群體的應用戲劇實踐活動中,如何把握從普遍到個別再回歸普遍意義的過程是問題的關鍵。

對于實踐群體進行故事收集是應用戲劇實施者在實踐前期重要的內容之一,結合問卷調查的實際情況,實施團隊需要將“個人故事”和“群體事實”充分地結合,重要的是將這些素材有機地組合或是組合虛化。故事中包含著群體共性的矛盾,包含有“開口”能夠引發討論的問題,包含個體在故事敘述中的選擇和行動。在規定情境中敘述故事、演出故事的同時,雖說是從故事主角個人的角度出發,但更多的是涵蓋著實際的群體矛盾性問題,在針對老人的應用戲劇工作坊中,這一兼具共性和個性的故事就作為能夠引起群體討論的重點,例如在收集個案故事期間,筆者關注到在一位離休干部的家里存在著“三代人”的矛盾,關于照看孫子這一事情,引發的家庭中普遍存在的互不理解、心情壓抑的現實情況,而后實踐過程中將其主要矛盾作為中心議題在老年群體中進行了討論,參與者能夠置身于特殊的戲劇情境中,理性地去看待這一問題,終而在規定情境中完成角色處理問題的一系列“行動”,雖然多數情況下,參與到實踐中的老年人更愿意用“口述”的語言文字來表達自己的意思,但通過實踐實際走入戲劇空間到走出戲劇空間,完整地表達了特殊情境下的角色行動,對于在場的可能存在相似經歷的參與者而言,這樣的表達提供給他們一個理性思考的平臺,無論是對于反思之前社會角色的行為或是指導之后家庭角色的舉止,這都不失為一個較好的方式,提供給參與者一個平臺,使之作為個體參與到群體問題的探討中,通過對自我困境和群體困境的認同,嘗試理性地旁觀或是理性地參與到規定情境中,以角色任務解決角色困境。

2.從群體特點到方式方法的介入

實施者根據群體特點選擇應用戲劇中的常用技巧和方法,但對于實施團隊而言,即使是在經歷了大量的實踐之下,同樣也會存在一定的偶然性,通過群體的表達與反饋,實施者能夠認識到方式方法的選擇是否適合于該群體某一階段的實踐。在昆明某社區針對社區老年人的兩組實踐中,筆者通過對比兩組實踐人群主(被)動的參與度、群體表達性等方面的情況,可以得出兩組實踐過程中涵蓋的戲劇技巧對于實踐群體的適用性。

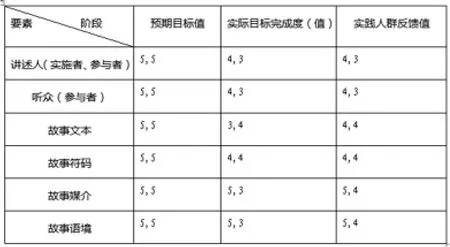

針對當次社區老年群體設計并實踐的“一人一故事”工作坊和“過程戲劇”工作坊來看,其總體的實踐目標都傾向于在回憶戲劇大背景下的“敘事”,以實施者設計的初衷來看其目的同向。在預期目標、實際目標、目標反饋三個階段,筆者通過對實踐目標進行評價,回歸敘事本身,通過對兩組實踐各階段故事組成要素設計元素評價表格量化數值,形成量表如下表。

圖表中所顯示的數據由逗號隔開,數值5作為一個標準值。逗號前是“一人一故事”工作坊的量化數值,后者是“過程戲劇”工作坊的量化數值。通過表格直觀地比對預期和實際目標的數差,來體現戲劇技巧在各階段的適用性。很顯然,通過表格可以反映出“一人一故事”相對于過程戲劇而言更適用于此階段的老年群體。

3.從群體反饋到價值意義的思考

反饋階段作為應用戲劇活動中不容忽視的一個部分,它存在于戲劇活動的各個階段,實施團隊對群體的反饋內容進行記錄以及統計和分析,從多個方面對實踐的價值意義進行衡量。筆者根據老年群體在戲劇情境的參與情況、反饋內容、對退休適應問題的探討情況、老年人的參與度以及接受度等幾個方面進行考量,從而具體地反映出應用戲劇對老年群體的價值意義。

基于昆明社區的退休老人和老年合唱中心的退休群體進行的應用戲劇實踐活動,筆者在活動后期對實踐群體分別進行了反饋記錄。在社區的應用戲劇實踐活動中,用“一人一故事”的戲劇技巧,喚起了老年群體的回憶,其中一參與者通過分享年輕時代記憶猶新的生活事件,使其他的參與者產生聯想記憶,實踐團隊通過對分享故事的藝術性再創作,將其作為“禮物”送給實踐群體,這樣的形式得到了老人們的喜歡,即使是平時參與老年合唱團的退休老人,他們也表達出對于新的、有趣的形式他們很樂于參與到實踐中,筆者通過實踐活動看到實踐群體主動地參與分享、參與傾聽包括參與創作、參與演出,從年輕時代講到當下,面對當下的生活小矛盾進行積極地討論,同時能夠站在多角度給出解決問題的好方法。

綜上,應用戲劇在實踐群體中的介入,不僅可以使社群在活動中互動探討問題,而且可以使社群在“行動”的過程中伴隨著在“娛樂”情境下的心理宣泄。筆者借助“跨學科的研究方法”整合學科優勢資源,在依靠應用戲劇實踐的基礎上,結合應用戲劇的理論以及社會學知識進行跨學科的交叉研究,通過實踐探索拓寬了社群研究方法,同時提出了更多可能性。