英國“脫歐”法案及其進程

于博涵

最近以來,有關英國首相特蕾莎?梅(Theresa May)的新聞經常霸占各大媒體頭條,而“Brexit”、“脫歐”等也作為熱點詞匯被公眾廣泛關注。那么英國“脫歐”法案的由來和進程具體是怎樣的呢?請隨筆者來了解一下吧!

英國“脫歐”的歷史背景

Brexit是“英國”和“退出”的合成詞,指英國退出歐盟(EU)。英國于2016年6月23日舉行全民公投,51.9%的選民選擇離開歐盟。左翼和右翼的歐洲懷疑論者都主張退出歐盟,而跨越政治光譜的親歐洲主義者則主張繼續留在歐盟。

梳理整個英國“脫歐”的背景,就需要提到英國的外交關系以及歐盟與英國關系的歷史問題。1951年,法國、聯邦德國、意大利、荷蘭、比利時和盧森堡六國在巴黎簽署了《巴黎條約》,建立了歐洲煤炭和鋼鐵共同體(ECSC)。在過后的1955年,梅西納會議(Messina Conference)認同了歐洲煤炭和鋼鐵共同體的成功,并決心進一步擴大這一概念。從而導致歐洲六國于1957年在羅馬簽訂《羅馬條約》,設立歐洲經濟共同體和歐洲原子能共同體。1965年4月8日,六國簽訂了《布魯塞爾條約》,決定將歐洲煤鋼共同體 、歐洲原子能共同體和歐洲經濟共同體統一起來,統稱歐洲共同體,該條約于1967年7月1日生效,歐共體總部設在比利時首都布魯塞爾。從此,歐洲六國被稱為歐洲共同體(EC)。1963年和1967年,英國曾試圖加入歐洲共同體,但被法國當時的總統戴高樂(Charles de Gaulle)否決。戴高樂卸任法國總統后,在保守黨首相愛德華·希思的推動下,英國成功申請加入歐洲共同體。1972年1月22日,在布魯塞爾簽訂條約,接受了英國、丹麥、愛爾蘭和挪威加入歐洲共同體。同年晚些時候,英國議會通過了《歐洲共同體法》, 1973年1月1日,英國正式成為歐共體成員。

1974年2月,英國反對黨工黨(Labour Party)在沒有獲得多數席位的情況下贏得了大選,隨后在1974年10月的大選中,工黨認為英國簽署的歐共體成員國條款對英國不利,承諾對這些條款進行重新談判,然后就是否按照新條款繼續留在歐盟舉行公投。工黨以微弱多數的結果再次贏得10月的選舉,并在1975年舉行了英國有史以來第一次全民公投,以決定英國是否應該留在歐共體。盡管執政黨工黨內部存在嚴重分歧,所有主要政黨和主流媒體都支持繼續留在歐共體。1975年6月5日,67.2%的選民以及除兩個郡和地區外的所有地區都投票支持英國留在歐共體。

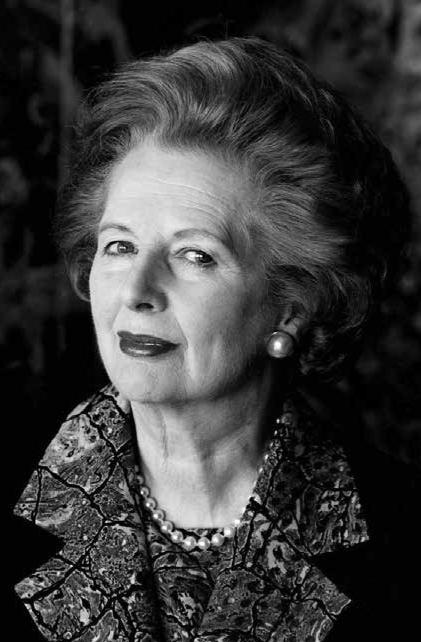

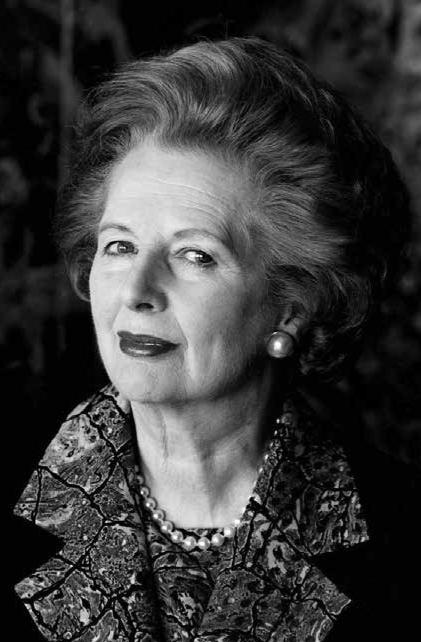

工黨在1983年的大選中承諾不經全民公投就退出歐共體,盡管在慘敗后工黨改變了這個政策。1985年,保守黨瑪格麗特·撒切爾政府未經全民公投就批準了《單一歐洲法案》(Single European Act),這是對《羅馬條約》的第一次重大修訂。20世紀80年代末,反對把歐盟發展成一個日益政治化的聯盟的呼聲越來越高,盡管撒切爾夫人(Mrs. Thatcher)是歐洲統一市場的主要支持者,但她對歐盟的態度也越來越矛盾。從20世紀90年代開始,反對進一步歐洲一體化的主要力量來自右翼人士,保守黨內部的分歧導致反對1992年的《馬斯特里赫特條約》(Maastricht Treaty)。

英國“脫歐”法案的提出及進程

1990年10月,在高級大臣們的壓力下,盡管撒切爾夫人持嚴重保留態度,英國還是加入了歐洲匯率機制(ERM),英鎊從此與德國馬克掛鉤。隨后,撒切爾夫人辭去了首相一職,辭職的原因是保守黨內部的分歧,其中部分原因歸結于她日益增長的歐洲懷疑主義觀點。1992年9月,英鎊和意大利里拉受到貨幣投機的壓力 (“黑色星期三”)后,英國和意大利被迫退出歐洲匯率機制。

根據《馬斯特里赫特條約》,歐洲共同體于1993年11月1日成為歐洲聯盟,這意味著該組織從經濟聯盟演變為政治聯盟。丹麥、法國和愛爾蘭舉行全民公投,批準了《馬斯特里赫特條約》(簡稱《條約》)。根據《英國憲法公約》,特別是《議會主權公約》,英國的批準不需經公民投票批準。盡管如此,英國憲法歷史學家弗農·博格達諾(Vernon Bogdanor)當時寫道,“要求舉行公投是有明確的憲法依據的”,因為盡管選民賦予議員立法權,但他們沒有移交立法權(英國前三次公投都涉及議會權力的移交)。此外,由于批準《條約》是三個主要政黨的宣言,反對批準《條約》的選民沒有辦法表示反對。博格達諾提出,雖然下議院批準該條約可能是合法的,但這在某種意義上并不合法——這需要公民的同意。他認為,批準該條約的方式“可能對英國政治和英國與歐洲共同體的關系產生根本性影響”。這種明顯的民主赤字直接導致了公投黨和英國獨立黨的成立。

1994年,詹姆斯?戈德史密斯爵士(Sir James Goldsmith)組建了公投黨,以就英國與歐盟關系的性質舉行公投為平臺,參加1997年的大選。在當次選舉中,該黨派出了547個選區的候選人,贏得了810,860張選票,占總票數的2.6%。但由于選票在全國范圍內較為分散,該黨未能贏得議會席位。1997年戈德史密斯爵士去世后,全民公決黨解散。

英國獨立黨(UKIP),一個疑歐政黨(Eurosceptic political party),成立于1993年。在2004年的歐洲選舉中,它以27.5%的得票率在英國排名第三,在2009年的歐洲選舉中排名第二,在2014年的歐洲選舉中排名第一。這是自1910年大選以來,除工黨或保守黨以外的其他任何政黨首次在全國大選中獲得最多的選票。英國獨立黨在2014年歐洲選舉中的成功被記錄為2016年脫歐運動公投最有力的支持。2014年,英國獨立黨贏得了由叛變的保守黨議員引發的兩次補缺選舉;在2015年的大選中,該黨獲得了12.6%的選票,并為2014年贏得兩個席位的其中一個。

新成立的英國獨立黨(UKIP)是英國是否繼續留在歐盟進行進一步公投的主要倡導者,該黨在2010年后的人氣不斷上升,這使其成為2014年歐洲議會選舉中最成功的英國政黨。跨黨派的人民承諾運動(Peoples Pledge campaign)也對公投產生了影響。在2015年英國大選的活動中,保守黨首相戴維?卡梅倫(David Cameron)承諾舉行一次新的全民公投,在2016年受到黨內疑歐派的壓力后,他完成了這一承諾。卡梅倫在選舉結果公布后辭職,接替他職務的是前內政大臣特蕾莎?梅。不到一年后,特蕾莎?梅宣布提前舉行大選,這導致她失去了絕對多數席位,她的少數黨政府得到了民主統一黨關鍵選票的支持。

2016年7月,英國成立了一個新的政府部門——脫歐部。與歐盟的談判于2017年6月正式啟動,目標是在2018年10月前完成脫歐協議。2018年6月,英國和歐盟發布了一份聯合進展報告,概述了雙方在海關、增值稅和歐洲原子能機構等問題上達成的協議。2018年7月,內閣同意英國政府提出的契克斯計劃大綱(Chequers plan)。2018年11月,英國政府與歐盟簽署的《脫歐協議草案》和《政治宣言綱要》正式發布。2019年1月15日,英國下議院以432票對202票否決了該協議,這是英國現任政府在議會中遭遇的最大失敗。

2017年3月29日,英國政府援引 《歐盟條約》第50條,特蕾莎?梅宣布,在英國退出歐盟之后,政府無意尋求成為歐洲單一市場或歐盟關稅同盟的常任理事國,并承諾廢除1972年的《歐洲共同體法》,將歐盟現行法律納入英國國內法。

英國“脫歐”法案對社會和經濟帶來的深遠影響

自1977年以來,支持和反對歐盟的觀點在不同時期都得到了多數人的支持。1975年舉行的歐共體成員國公投中三分之二的英國選民贊成繼續留在歐共體。在2016年4月發表的一份統計分析報告中,斯特拉斯克萊德大學(Strathclyde University)教授約翰?柯蒂斯(John Curtice)將疑歐主義定義為希望切斷或削弱歐盟的權力,反之,親歐主義則是希望保留或增強歐盟的權力。根據這一定義,英國社會態度(BSA)調查報告顯示,疑歐主義者的比例從1993年的38%升至2015年的65%。但是,疑歐主義者不應與希望英國退出歐盟的人混為一談:BSA在2015年7月至11月期間的調查顯示,有60%的人支持英國繼續留在歐盟,只有30%的人支持英國退出歐盟。

經濟學家們保持一種普遍共識,英國脫歐可能會在中長期降低英國的實際人均收入,并且脫歐公投本身就已經損害了英國經濟。一份對英國提出公投以來造成影響的研究顯示,英國普通家庭每年因通貨膨脹加劇而損失404英鎊,相當于英國GDP的2%至2.5%。英國脫歐可能會減少歐洲經濟區(EEA)國家到英國的移民,并對英國高等教育和學術研究構成挑戰。截至2018年11月,脫歐法案的規模——英國對現有歐盟貿易協議的繼承——以及英國與愛爾蘭和其他歐盟成員國的關系仍不確定。脫歐對英國的確切影響,取決于該進程是“硬退歐”還是“軟退歐”。英國財政部(HM Treasury)的分析發現,并不存在有望改善英國經濟狀況的脫歐方案。

特蕾莎?梅在英國時間2018年12月31日發布的新年致辭中繼續向議會施加壓力,她表示“如果議會支持脫歐協議,英國才能轉危為安”。特蕾莎?梅帶領保守黨在2017年的選舉中失去多數黨地位,這令她在黨內的支持度逐漸走向下坡;而脫歐事務更是讓黨內產生嚴重分歧,對她的質疑也越來越大。事實上特蕾莎?梅的脫歐之路仍然十分艱巨:她目前的脫歐協議根本無法獲下議院通過。她日前表明不尋求連任首相,只求帶領英國完成脫歐,這也意味著她已元氣大傷,在黨內權威陷入低潮。

2019年3月14日,英國下議院以413票支持、202票反對的投票表決結果,請求歐盟將英國脫歐日期至少推遲到6月30日。如果沒有達成延期協議,脫歐協議的談判期將結束。4月10日,歐盟領導人在布魯塞爾召開會議,同意英國脫歐延期至10月31日。俄羅斯《觀點報》曾刊登文章稱,英國脫歐無論是延期數月或是數年,都不可能從統一的歐洲退出,獨善其身。事實上,英國精英階層并無意讓國家脫離歐盟,他們只想通過脫歐來稍加打壓民眾對歐洲一體化日益升溫的不滿情緒,英國精英階層已在竭盡所能阻止脫歐的發生。但無論如何,“脫歐”事件已經被載入歷史,它表明英國的“日不落統治”已經徹底落幕。