始于森林的教育

邢雯

童年時代的泰戈爾看到哥哥們去上學,心中無比向往。他的家庭教師說:“你現在哭著要去上學,等你上學了以后,會哭著不要去上學。”泰戈爾后來回憶起這段經歷,說這是他的家庭教師最準的預言。泰戈爾先后在四所學校求學,幾個學校各有優劣,其教學方式卻都是壓抑兒童天性、束縛其成長的。對知識和自由的渴望,與在學校實際經歷的各種刻骨銘心的不愉快經歷,促使他思考教育應該是怎樣的,學校應該是怎樣的,家庭在教育中又扮演著怎樣的角色。當泰戈爾站在兒童的立場去思考教育問題時,他便與古代印度的教育思想相遇了。他主張“以兒童為中心”的教育,強調實踐的重要性,并且認為兒童應該在開放的自然環境中學習、生活。這些主張與《奧義書》中提出的“梵我一如論”、佛教注重人生實際問題的思想以及誕生于吠陀時代的“凈修林”一脈相承。

兒童是神自己的創造物

印度教育家薩卡爾稱泰戈爾為印度“兒童中心教育”之父。泰戈爾認為兒童充滿潛力,他是印度歷史上第一個提出教育的任務就是給兒童機會使其自然發展的教育家。事實上,他的這一教育思想是對印度傳統思想的繼承和發展。自吠陀時代起,印度先哲就視宇宙間萬事萬物為一體并提出“梵我一如論”。《唱贊奧義書》有言:“問曰:‘此世界何自而出耶?曰:‘空也。維此世間萬事萬物,皆起于空,亦歸于空。空先于此一切,亦為量極源頭。”(徐梵澄譯:《唱贊奧義書》第九章,《五十奧義書》,中國社會科學出版社,第90頁)“空”是“宇宙精神”,也即“梵”,通過萬物認識到“梵”,“自我”便與“梵”統一了。在泰戈爾之前,人們關注到人與自然界的和諧,認識到了動物、植物的靈性,但卻忽略了兒童這一特殊的群體。在泰戈爾看來,兒童不同于成年人,他們天然地處在與自然和諧為一的狀態,他們親近自然、純真爛漫、活潑好動、嬉鬧頑皮,這一切都是在向人們再現著神的樣子。他的詩歌集《童年的濕婆集》就完全用一個兒童的視角塑造了濕婆神童年時的形象,或者可以說,兒童就是童年的濕婆。人們應該像關照、愛護自然界的生靈一樣,呵護兒童的天性。

泰戈爾說“孩子們是神自己的創造物”,他們生來就是富足、自由的。“孩子知道所有智慧的語言/但世間很少有人理解它們的意思。/孩子有一大堆金銀珠寶/但他像乞丐一樣來到這個世間。/孩子在小小的新月世界里不受任何束縛。”(泰戈爾著,冰心等譯:《泰戈爾詩選》,人民文學出版社,第370頁)兒童的內心世界非常純真,在兒童眼中世界萬物就是和諧統一的,人和人之間沒有等級差別,人與自然萬物也有著天然的親近感。兒童的心靈敏感,喜歡提各種各樣的問題,甚至喜歡用調皮搞怪的方式來表達自己對世界的好奇。《喀布爾人》中的小敏妮“沒有一天不嘰嘰咕咕地說個不停”。但是只有販賣各種干果的“喀布爾人”會耐心地和她聊天,于是他們成了朋友。有時只是因為“喀布爾人”帶著鼻音說“一只大象”,敏妮就會開心地笑個不停。

泰戈爾也常常結合自己兒童時代的經歷和體驗,站在兒童的角度思考問題。他認為孩子們充滿靈性和創造力,遠比成年人更接近神的旨意,但是成年人卻把兒童視作“長不大的小孩兒”,壓抑孩子的天性,使孩子與宇宙萬物的精神漸行漸遠。《砸碎泥娃娃》就生動地寫出了一個兒童在玩具被老師砸碎時的心理活動:“媽媽,我對誰訴苦?/他的老師也是這副兇相?/你說可以不可以?/找他的老師告他的狀/媽媽,他的書房里就沒有一樣玩具?/他生來對泥娃娃沒有一點兒興趣?”愛玩是兒童的天性。詩歌里的“老師”卻忽略兒童的天性,只留給他一個權威者的形象。一連串讓“老師”啞口無言的疑問也只能是兒童藏在心底的委屈。

以自然為師

印度文明始于森林。在吠陀時代,恒河中下游地區還是茂密的森林,《梵書》中將恒河流域原始森林中的居民稱為“尼娑德”人。印度先哲在森林中棲息、漫步,在與樹木、河流的交流、體悟中觸摸到宇宙精神的奧秘。《森林書》就是哲人們棲居于森林深處苦思冥想后撰寫的。隨著雅利安人的入侵,大片森林被開墾為農田,加之自然環境的變化,如今恒河兩岸已是農田、村落和城鎮。然而那些在森林中孕育出的哲學思想、審美意識、風俗習慣卻被保存下來,影響著一代又一代的印度人。正如泰戈爾所說,“印度的文明被大自然的浩大生命所包圍,由它提供食物和衣服,而且在各方面與大自然保持最密切、最經常的交流。”

吠陀時代出現的“凈修林”更是體現了印度人在自然中學習、思考的傳統。《阿闥婆吠陀》時期的“梵行者”,就是在一定時間內依于導師學習吠陀、修習苦行之人。從此便有了在“凈修林”中“苦行”的傳統。“凈修林”里是一種怎樣的生活狀態呢?在詩人迦梨陀娑筆下,“凈修林”里的人和一切動物、植物都和諧相處,將其視作自己的親人、同伴,甚至是知己,所有的生命體彼此關心、掛念,為對方的悲傷而悲傷,為對方的歡喜而歡喜。沙恭達羅將要離開“凈修林”的時候,干婆唱道:“喂,喂!凈修林里的住著樹林女神的樹啊!在沒有給你們澆水以前,她自己決不先喝。雖然喜愛打扮,她因為憐惜你們決不折取花朵。”畢哩閻婆陀說道:“你同凈修林分別,傷心的并不只是你一個人,你也注意一下在你離別時凈修林的情況吧!小鹿吐出了滿嘴的達梨薄草,孔雀不再舞蹈,藤蔓甩掉褪了色的葉子,仿佛把自己的肢體甩掉。”(季羨林譯,迦梨陀娑著:《沙恭達羅》,人民文學出版社,1954年)沙恭達羅擁抱春藤,和春藤告別,又對自己照看過的母鹿依依不舍。

泰戈爾曾在《論文學》里提到,從沒有哪一種文學像梵文文學這樣展現著人與自然之間的親密關系,尤其是在戲劇《沙恭達羅》中,女主人公沙恭達羅的美與“凈修林”中自然物之間息息相關,互為依存。同樣,兒童教育也離不開“凈修林”的滋養和啟迪。泰戈爾希望兒童能在自然環境中自由自在地玩耍,在充滿樂趣的環境中接受教育。他認為,只有在自然萬物無拘無束地生長繁茂的地方,人的心靈才會壯麗和充盈起來。泰戈爾自小接受的教育就是與自然隔離的教育,那種困在教室里的學習讓他深受折磨。他曾在兒童詩《番荔枝的種子》里講述了這樣一個故事:小主人公在學校走廊用一捧土埋了一顆番荔枝的種子,每日都要觀察幾次種子的變化,老師卻認為小主人公貪玩,將種子毀掉了。在詩人眼里,與種子一起毀掉的還有兒童對其他生命的愛心和好奇心。泰戈爾在《新月集》中的小詩《 仙人世界》《花的學校》《職業》等,也都體現著自然世界與兒童心靈之間的微妙關系,在兒童眼中,花草、泥土不僅有生命,還是兒童的秘密樂園和神奇王國。而好的教育就應該保持兒童對自然獨特的感受力,讓花草樹木成為他們的伙伴和老師,陪伴和引導他們去探索未知的世界。甚至兒童也應該像古代的梵行者一樣,在原野和森林中學習,在耕作的過程中建立與自然的聯系,見證平凡無奇的土壤中億萬生命的脆弱與頑強。正如泰戈爾在《在圣蒂尼克坦對“星期日聚會”組織成員的講話》中所說,“我的命運之神說,如果讓他們置身于陽光、置身于大自然的美景中,如果能使他們快活,那么就能成功,大自然能充實他們的心,無須制定教學計劃,什么都不用考慮。”

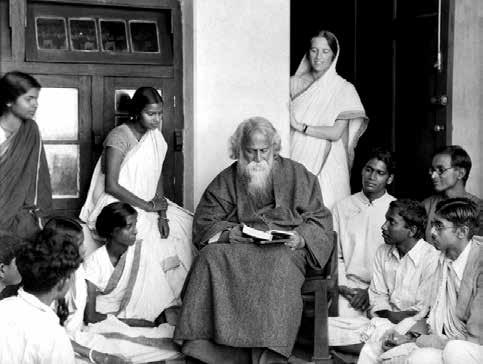

在勞作中親證人生

泰戈爾多次在他談論教育的文章里提到學習和實踐之間的關系,極為推崇古代印度“凈修林”式的教育制度和佛陀注重人生實際的哲學思想。首先,學習要擺脫物質享受的干擾,到寧靜簡樸之處接受教育。他曾在《教育》一文中提出:“古代印度有這樣的制度,人民為了受教育而去當修梵行者,并且久居宗師或師尊的家中。”泰戈爾所創辦的圣蒂尼克坦實驗學校,正是“凈修林”般的寧靜之處,這里曾是大片的荒原,居住著印度古老的民族山達爾人,遠離城市的喧囂和奢華的物質生活。學生們在這里換上樸素的衣服,內心隨之平靜,不被外在的欲望裹挾。師生關系也會更為單純、融洽,不被束縛在利益關系中,學生求學、老師授課完全是出于對知識的尊重和熱愛。泰戈爾說,“我們有責任把他們送到按照自然規律與自然界保持密切關系的地方,可以堅持修梵行的地方,與宗師交往能獲得真正知識的地方,可以成長為人的地方。”(泰戈爾著,劉安武、倪培耕、白開元主編:《教育》《泰戈爾全集》(第二十二卷),河北教育出版社,437頁)

其次,教育與生活應該緊密結合,在實踐中掌握真理。在古代的“凈修林”,主要的教學方式就是口傳心授,這就需要師父和弟子都做到“知行合一”,將自己在自然中領悟到的哲思也運用于平日的一言一行中。因而,在實際生活和勞作中學習、思考就變得格外重要。后來佛陀又發展了這種注重實踐的特點,一方面佛陀的理論總是和人的實際生活緊密結合在一起,另一方面佛陀在對人生的指導上也傾向于解決人生的具體問題,而拒絕回答形而上的問題。正如日本佛教學者木村泰賢所說:“若離開人生而考察宇宙乃為佛陀所不許者。”泰戈爾從關注兒童的心靈成長,創造兒童喜愛的詩歌,到真正地來圣蒂尼克坦創辦實驗學校,正是他把生活的理想付諸實踐的體現。

在他踐行兒童教育理想的20年間,他的兒童文學創作成就也是最高的,詩集《新月集》和兒童劇《郵局》《瘋狂堡壘》等都是這個時期的作品。這正如泰戈爾自己所說的,當燈中的油慷慨地燃燒自己釋放出光明的時候,它和周圍的一切事物都建立了聯系,也就是在這個時候,油的自我才顯現出來。兒童教育的實踐于泰戈爾而言并非是單向的付出和損耗,相反,當慷慨地燃燒自己的時候,他也在被周遭的一切人、事、物滋養著,而他內心的平靜、對宇宙自然的參悟也都反映在他這一時期的文學作品中。

在圣蒂尼克坦,學生、老師和全體村民的生活都是彼此聯系的,全體師生不僅是學校的一員,也是村民中的一員,他們在這片荒原上植樹、耕田、采集果子和燃料,自己動手照料自己的生活。可以說,圣蒂尼克坦就是泰戈爾心目中的古代森林學校,他在《一所東方大學》中說:“我們古代森林中的學校是合乎自然規律的大學,它們不脫離人民的日常生活……學生在對蕓蕓眾生的照料中,體會水、土地和空氣的無限神秘。”勞作是教育中必不可少的部分,唯有實實在在的勞作才能讓學生們真正地掌握真理,而掌握了真理的教育才是心靈的教育。

最終,泰戈爾要實現的教育目標是希望學生獲得宇宙意識,真正認識到必須在科學和工作中實現人類生活的一切理想。在他看來,脫離人生的宇宙意識是毫無意義的。他在著作《人生的親證》中多次引用《奧義書》來闡明實踐的必要性,并且提出“想要獲得這種宇宙意識,不僅在自然界,還要在家庭、社會、國家,在萬物存在的一切地方去親證宇宙意識,不親證它,我們就會瀕臨毀滅。”(泰戈爾著,宮靜譯,章堅校:《人生的親證》,商務印書館,1992年)

泰戈爾的教育思想雖然是對古代印度思想的追溯和繼承,但是時隔近一個世紀,它對中國的現代教育仍然具有很強的借鑒意義。尊重兒童的心靈需求,鼓勵兒童親近自然,啟發兒童在日常的生活和勞作中掌握真理、實現人生理想,這些看起來最樸素、本真的愿望卻也是現代社會最容易被人遺忘和忽略的。人類歷史如同一個巨大的圓環,那些古老的思想精髓既是人類向前邁進的起點,也終將是人們在繞行了幾百年,甚至幾千年后的終點。泰戈爾的《新月集》是中國讀者再熟悉不過的作品,作為語文新課標的指定讀物,當學生們為了應付作業和考試不情愿地打開詩集的時候,可能很難想象泰戈爾是在圣蒂尼克坦的某一棵大樹下為孩子們創作和誦讀這些詩歌的。