延續護理模式在降低已出院糖尿病足患者再入院率的應用

徐瓊

作者單位:310000 武警浙江省總隊杭州醫院

糖尿病足是糖尿病常見并發癥,報道顯示>40%糖尿病患者并發該疾病[1]。該疾病以下肢遠端神經異常,周圍血管病變相關的足部感染、潰瘍、深層組織破壞等為主要表現,持續發展可導致潰瘍、截肢,甚至可導致死亡[2]。采用可靠護理方案,使患者掌握科學有效的足部自我護理方案,對提升患者預后有一定價值[3],而由于該疾病病程長,醫療資源有限,患者常僅于癥狀急性發病期入院接受治療及護理,而其他多數時間僅能接受社區、居家護理,因此需要借鑒持續性護理理念開展護理。本研究擬通過非同期對照研究,總結出適合糖尿病足患者的延續性護理方案,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 以2015年1月至12月于本院接受治療并出院的82例糖尿病足患者為對照組,以2017年1月至12月的74例同類患者為觀察組,開展非同期對照試驗,本研究已獲得本院倫理委員會批準。對照組中男47例,女35例;年齡33~71歲,平均(42.55±8.14)歲;糖尿病病程3~37年,平均(14.12±3.52)年;文化程度初中以下28例,初中及高中38例,大學16例;Wagner分級[4]1級54例、2級18例、3級10例。觀察組中男41例,女33例;年齡32~75歲,平均(41.81±10.53)歲;糖尿病病程4~41年,平均(14.81±3.62)年;文化程度初中以下24例,初中及高中33例,大學17例;Wagner分級1級51例、2級15例、3級8例。兩組性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:(1)參考國際血管聯盟中國分會糖尿病足專業委員會相關標準[5],確診為糖尿病足,即具備明確的糖尿病史、下肢神經和/或血管病變、足部組織營養障礙;(2)認知功能正常,能夠準確理解各量表;(3)隨訪依從性高;(4)對本研究知情且簽署同意書。排除標準:(1)既往精神病史患者;(2)合并腫瘤、免疫系統疾病、血液系統疾病者;(3)哺乳及妊娠期婦女。

1.2 方法 以對照組為對象,開展常規護理及隨訪干預,總結院外護理中的不足,制定針對性的解決方案,將其應用至觀察組的延續性護理,具體措施如下:(1)建立鏈式延續性護理模式:以醫院專科護士-社區護士-患者及其家屬為軸心,開展鏈式管理:患者出院后,專科責任護士及時將檔案移交至社區衛生服務機構,同時對社區護士進行針對性培訓,共同制定適合患者的延續性管理方案,社區護士接收患者后,對其直接開展延續管理,在必要時尋求專科護士的幫助。在此管理模式中,醫院專科護士為“金字塔”頂層,負責延續性培訓方案、教材的編寫輯培訓,負責制定面向患者的延續性自我護理教材,負責建立患者信息檔案并與社區進行交接,負責與社區護士寫作制定延續性管理方案,并在管理期間動態監控社區護士的延續性護理行為,及時進行指正和糾偏,在必要時還需負責直接介入開展面向患者的延續性護理。社區護士參與培訓完成考核后,通過宣傳手冊、光盤、微信群視頻資料等方式,將延續性教育手冊發放至患者,同時負責專用微信群的構建與管理,對其管轄范圍內患者進行護理評估,向醫院專科護士評估個案報告,持續完善管理方案,并負責具體落實,當遇到難以解決的問題,則向醫院護士發出申請,預約共同干預時間。患者及其家屬則主要配合接受延續性護理安排,提供個人基本信息,按約定接受訪視,時刻關注微信群等遠程干預工具,積極學習糖尿病足相關護理知識。(2)建立個案化延續性護理模式:針對患者實際情況,制定個案化的延續性護理管理模式。首先,建立個人信息檔案,除包含患者一般資料、聯系方式外,重點記錄患者病情評估資料、糖尿病疾病控制進展等專科信息。隨后,對患者狀態進行專科評估,利用相關的自我管理知識及行為量表等動態評價患者院外護理效果,了解并記錄患者足部癥狀情況、護理行為可靠性等。進而,根據專案評估結果,確定專案管理方向與模式,制定管理方案,將該方案與社區護士及患者交接,使其有效落實。最后,采用即刻回饋及反復反饋方式持續評估管理個案的落實效果與應用價值,及時更新管理個案。

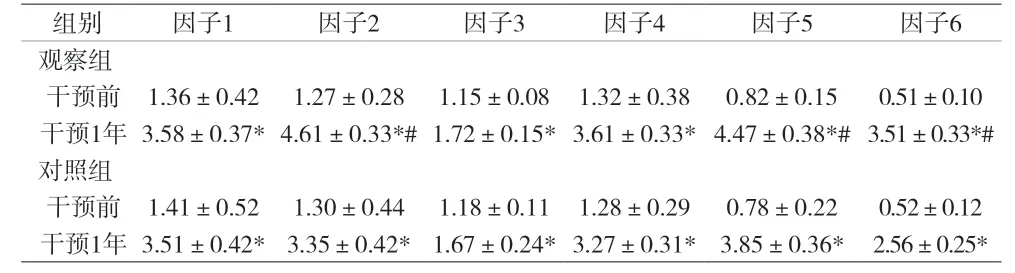

1.3 觀察指標 分別于患者出院時、出院12個月時,測評患者糖尿病足部護理知識評分、行為評分,并觀察患者病情變化情況。(1)護理知識評分:采用糖尿病患者知識量表測評患者足部護理知識,本量表原版由Speight等[6]設計,中文版[7]由朱偉燕翻譯,內容效度為0.923,Cronbach's α總系數為0.909。本資料取其中足部護理維度,共包括6個因子。因子1:患糖尿病后,雙腳需要檢查是否溫暖、變色、感染、胼胝或受傷等,共4個測評項目;因子2:關于足部護理,共5個測評項目;因子3:修建指甲時的建議,共2個測評項目;因子4:足部問題,如水皰、胼胝等將通過誰進行安全治療,共4個測評項目;因子5:推薦糖尿病患者使用的鞋型,共5個測評項目;因子6:糖尿病患者足部皮膚干燥,有何建議,共4個測評項目。各測評項目均設正確、錯誤、不知道項,其中正確得1分,錯誤或不知道得0分。(2)護理行為評分:采用糖尿病行為評價體系量表測評患者足部護理行為,本量表由鮮雪梅[8]設計,重測信度0.906,Cronbach's α總系數為0.816。本研究取其中與足部護理行為有關的4個因子進行測評,分別測評過去30d中,患者有幾天檢查了自己的腳、檢查了鞋中異物、洗了腳、在洗腳后擦干腳趾間隙。各因子均按0d、<10d、10~15d、16~25d、25~30d分級,并分別賦1~5分。(3)病情變化情況:統計患者出院后1年內糖尿病足惡化再入院情況,再入院時足部潰瘍Wanger分級,壞疽截肢情況。其中Wagner評級標準:0級,皮膚完整;1級,淺表潰瘍;2級,潰瘍深及肌腱、骨或關節;3級,深部潰瘍,且存在膿腫或骨髓炎;4級,部分足部壞疽;5級,全足壞疽。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0統計軟件。計量資料以(x±s)表示,采用獨立樣本和配對樣本t檢驗,計數資料計算構成比,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組延續性護理前后糖尿病足護理知識評分比較 見表1。

表1 兩組延續性護理前后糖尿病足護理知識評分比較[分,(x±s)]

2.2 兩組延續性護理前后糖尿病足護理行為評分比較 見表2。

表2 兩組延續性護理前后糖尿病足護理行為評分比較[分,(x±s)]

2.3 兩組再入院情況比較 觀察組出院后1年內共3例患者因糖尿病足惡化再次入院,再入院時Wagner分級分別為3級、3級、4級,1例患者出現足部壞疽,未予截肢。對照組出院后1年內12例患者因糖尿病足惡化再次入院,再入院時Wagner分級3級4例、4級6例、5級2例,8例患者出現足部壞疽,其中2例截肢治療。觀察組再入院、壞疽率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組再入院情況比較[n(%)]

3 討論

糖尿病足病程較長,患者需要接受持續的院外護理干預,維持良好的護理行為,要求醫院護士對患者進行全程覆蓋的延續性護理[9],但受醫療資源的限制,目前難以滿足此要求。本資料通過建立醫院護士-社區護士-患者及家屬的護理鏈,并對各患者制定個案管理檔案,有助于提升延續性護理模式在國內的適用價值,觀察組在延續性護理中應用上述措施,干預1年后患者糖尿病足護理知識及行為評分明顯高于對照組,且干預1年內因糖尿病足病情惡化再入院率明顯更少,均提示該護理模式有一定應用價值。

觀察組開展延續性護理期間,積極調動社區衛生服務中心力量,對補充醫院護士力量不足有重要作用。在傳統護理中,院方能夠為患者提供有效的院內護理,但院外護理期間,院方僅能通過定期電話隨訪、家庭訪視等方案對患者進行有限的指導。為彌補醫院護理與家庭自護之間的斷層,觀察組充分調動社區力量,不僅將醫院專科護士從直接面對患者的冗雜工作中解放出來,使其能夠集中力量進行社區護士的培訓、延續性護理管理內容的制定,同時還能提升社區護士能力,使其更好地利用自身崗位便利,向患者提供可靠的健康教育與護理管理。觀察組在調用社區力量的同時,進一步對患者開展個案管理,有助于提升護理措施的針對性。該護理模式嚴謹,通過建檔、評估、計劃、落實、再評估、改進的戴明循環式護理模式,能夠使患者持續接受最適合自身的延續性護理內容。管理個案能夠在醫院及社區護士、患者及家屬間無阻礙流動,借助微信等實時通訊工具,該管理個案能夠及時修正升級、循環改進。

綜上所述,將醫院護士-社區護士-患者及家屬護理鏈和個案管理模式有機結合,能夠有效提升患者對疾病的認知,使其主動執行健康行為,有助于最終減少患者足部癥狀再發率,避免壞疽及截肢,從而提升糖尿病足患者預后。但本研究隨訪時間尚短,加之受研究設計、護理資源等因素影響,未能開展前瞻性隨機對照研究,故研究結果可能存在一定的偏倚,仍需后續研究補充。同時,延續性護理理念仍重點強調了對患者的院外護理,因此具體護理方案仍需持續改進,本研究僅能證實醫院護士-社區護士-患者及家屬護理鏈和個案護理方案的應用價值,其它護理方案的應用價值仍需探討。