臨床醫學生英語學術論文寫作教學研究探討

吳素芳

作者單位:311402 浙江中醫藥大學人文與管理學院

浙江中醫藥大學自2008年開設輔修英語專業以來,參加輔修英語學習的學生人數逐年增長,從最初的幾十人至今年近300人,學生大都來自于臨床醫學專業。通過對往屆學生的跟蹤調查,輔修學習不僅能使他們更進一步提高英語水平,提升人文素養,而且對他們以后的學業深造和職業發展也大有裨益。但是,他們普遍面臨一個大挑戰:如何完成輔修英語專業畢業論文,順利拿到學位,因為文科論文和臨床醫學類論文在研究內容、方法、撰寫體例等方面有諸多不同。在之前的幾年,確實有部分同學放棄了畢業論文的撰寫。作者接手輔修英語學術論文寫作課以來,通過幾年的實踐,探索出了適合臨床醫學生的英語學術論文寫作教學模式,即基于PBL的“工作坊”教學。

1 臨床醫學英語學術論文寫作教學模式

1.1 臨床醫學PBL模式 PBL是基于問題的學習(Problem-Based Learning),1969由加拿大Mcmaster大學神經病學教授Barrows提出,是以學生為主體,以教師為指導,以小組討論為形式的一種教育方式[1]。PBL目前已被國內外高校廣泛應用于醫學類教學活動中。基于問題,臨床醫學生在教師指導和組員幫助下,通過查閱資料、分析討論,重建新舊知識體系的聯系,并最終有效地解決問題,獲取新知識[2]。通過合作解決真實的問題,臨床醫學生可以學習到隱含在問題背后的科學知識,形成解決問題的技能,培養自主學習的能力。傳統教學以知識傳授為主,PBL則更注重學生培養學生能力,包括學生的自學能力、創新能力、發現問題和分析解決問題的能力[3]。PBL在當今醫學院校的有效運用已取得了一定的教學效果[4]。

1.2 英語學術論文寫作“工作坊”模式 “工作坊”(Workshop)最早為工程機械等方面的企業術語,指“車間”。后來,“工作坊”出現在歐美教育與心理學的研究領域中。德國包豪斯學院的創建者、現代設計先驅Walter Gropius最早提出“工作坊”教學模式,認為學習過程猶如工廠學徒制,學生則是學徒工。學院開創了一套將“基礎課程”和“作坊訓練”相結合的“雙軌制”教學體系,理論與實踐“雙管齊下”的教學方式,將課堂變為手工“作坊”。“工作坊”教學方式有以下特點:第一、內容專題性:話題和實踐活動圍繞某個主題或以完成某項任務為目標進行;第二、手段多樣性:教師不是“靜態”講授,而是“動態”地采用短講、討論、練習、展示和頭腦風暴等手段調動學生參與的積極性和能動性;第三、組織的靈活性:可在時間、空間和參與者方面根據實際情況靈活組織安排;第四、氛圍開放性:教師從“灌輸者走向引導者”,通過激發、提示、質疑與討論等方式與學生交流互動,學生從知識的“被動接受者變為動手實踐、主動探究知識的參與者”,教師尊重、理解和鼓勵學生,師生之間形成一種民主、開放的氛圍。

1.3 臨床醫學生英語學術論文寫作教學:基于PBL的“工作坊”模式 本校自2011年開始推行PBL教學,對臨床醫學教師進行了全方位培訓,并建立了專門的PBL教室。到現在為止,臨床醫學課程廣泛開展了PBL教學,學生也熟悉這種學習方式,能夠小組合作解決問題,自學、探究和創新能力有了提升。PBL 和“工作坊”教學雖各有側重點,但有共通之處:第一、都要完成真實的任務,PBL要解決的問題就是“工作坊”要完成的主題任務;第二、都強調通過動手實踐,解決問題;第三,強調師生間、學生間的合作,培養除知識技能外與人交流溝通協作等能力。相比較而言,工作坊教學在教學手段和組織等方面更適合文科的教學。因此,本研究基于臨床醫學生熟悉的PBL模式,適當引入“工作坊”的要素,探索將兩者相結合的英語學術論文寫作教學模式。

2 臨床醫學生英語學術論文寫作教學實踐

基于PBL的“工作坊”模式包含四個環節:(1)以教師為主的迷你課堂;(2)以學生為主的開放式寫作;(3)師生/生生間的交流討論;(4)作者分享。作者以高校通常2節課(90min)為一個時間單元的課堂教學為例:首先,教師通過15~20min的迷你課堂,提出一個問題,講授一種寫作方法或策略。迷你課堂簡短清晰,內容講解集中一個話題;接著,學生進行開放式寫作,時間大約20~25min,其間教師巡視以檢查寫作過程,必要時與學生個人或小組進行討論,提供所需的指導和答疑;然后,用15min左右的時間讓小組成員之間進行交流,相互給予評價和修改建議;最后,每組選出一個學生代表,分享自己的寫作成果。學生可以采取authorchair方式到班級中心就座,向全班同學朗讀自己的作品,教師和其他組的同學提出意見和修改建議。

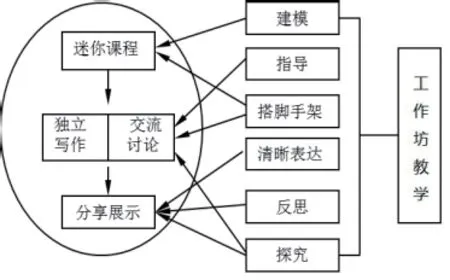

作者經過3輪的教學實踐,形成了基于PBL的“工作坊”英語學術論文寫作教學。具體來看,學期之初即建立學術團隊,每組4人左右,每次上課學生按小組就坐,并在教師指導和小組討論下,每組選擇一個合適的論文題目。教師每次上課都按以下四個環節進行:(1)迷你課堂(教師專題講授論文寫作方法);(2)獨立寫作(小組同學進行專題寫作實踐);(3)寫作討論(小組同學相互評閱和改進);(4)分享展示(小組展示,教師提出意見)。在四個環節的具體實施中,教師和學生都有不同的任務和角色(見圖1),在迷你課堂環節中,教師按照論文寫作的步驟和要求,將整個教學內容進行合理的分割,形成15個論文寫作“專題”:選題、查找文獻、文獻綜述、開題報告、編寫提綱、中文摘要、英文摘要、目錄編制、研究方法、撰寫引言、主體撰寫、合理引用、撰寫結論、參考文獻、致謝,這15個專題各自獨立,同時又是有機聯系的整體,這個環節中,教師起建模和搭腳手架的作用。

圖1 “工作坊”教學模式及教師/學生角色

在獨立寫作環節,學生按照每個專題的論文寫作方法進行獨立寫作,教師巡視全班,以檢查寫作過程并與學生個人或小組進行討論,提供必要的指導和答疑。在交流討論環節,各組4個同學交流寫作內容,取長補短,并進行改進,教師參與到每組的討論中,引導學生探究和深入思考。在討論交流和獨立寫作兩個環節中,教師起指導、搭腳手架的作用,學生在教師的引導下,進行探究式學習。在分享展示環節,每組選出一個最好的那份與同班同學和教師進行交流,教師和同學給出反饋,提出修改意見。這一環節中,學生要清晰表達他們的思維過程,反思已經完成的任務,深入探究和綜合相關意見,作進一步改進,作為每次課的最終成果,并成為小組論文的組成部分。

整個學期的論文寫作課,成為學生不斷完成真實任務,教師有針對性地不斷提供反饋,學生再不斷調整的過程。課程時間節點和節奏由教師把握,內容則由學生決定,這個過程是反復的、持續的,充分體現課程的任務型、互動性和實踐性。在各環節中,教師要把握好課堂時間和節奏,并扮演好作為指導者、協助者和評價者的角色。課程結束,每個學術團隊通過合作,各自完成了符合畢業要求的論文。此論文的成績,結合教師評價、學生的自評、組內和組間互評,綜合成為每個學生課程總評成績。

3 討論

實踐表明,基于PBL的“工作坊”教學是一種有效的模式,不同于傳統的臨床醫學英語學術論文寫作教學,其提供了一個開放的教學體系,通過對真實寫作任務的精煉講授,邀請課程學習者參與實踐、研究[5];其體現了理論和實踐相結合的教學原則,更加強了自我探究在教與學中的促進作用,形成了教學、實踐與研究“三位一體”的教育模式:教育服務實踐,實踐帶動研究,研究促進教學的良性循環模式。

Beaufort的研究表明:通過參與社會性活動,完成真實的寫作任務才是有效的寫作方法[6]。臨床醫學生真正學以致用,課程結束的成果即是在老師指導和團隊幫助下,一步步經歷論文寫作的各個環節,親自撰寫論文的各個部分,最后完成一篇達到畢業論文各方面要求的學術論文。團隊合作完成的學術論文是每個學生總評成績重要組成部分,這能充分發揮學生的主觀能動性,激發學生參與的熱情和學習的興趣。另外,通過教師與其他同學合作完成論文,學生的主動探究的能力,與人溝通的能力,分工合作的能力和相互協助的精神得到了培養,這為他們日后踏入實際工作崗位打下了重要基礎。

基于PBL的“工作坊”學術論文寫作教學要注意以下幾點:第一、實施小班化教學,使每個學生都能參與到寫作實踐、小組討論和班級分享交流,不至于躲在“安全區”;同時,團隊合作的論文要保證每人都有大致相當比例的投入,才能達到既定的教學效果;第二、學期之初就要讓學生非常明確課堂組織形式和課程評價方式,指導和培訓學生自評和互評的策略和方法。課程評價采用形成性評價與終結性評價相結合的方式,并在教師評價的基礎上,實施學生自評、組內與組間互評的多元化評價模式,實現評價主體的多元化和評價內容的多樣化。通過“多元多樣化”的評價體系,教師對學生的評價更科學,更能體現學生在整個學習過程中的參與和投入,而不是期末考試“一考定成績”。

本校是醫學類院校,輔修英語專業在本校最有影響力,學生人數最多,且主體是臨床醫學生。本研究結合臨床醫學生的特點和已有的知識能力體系,探索了基于PBL的“工作坊“模式在其輔修英語專業《學術論文寫作》課程上的應用,通過具體的教學實踐,形成了教學、實踐與研究“三位一體”的教育模式,學生各方面能力得到了提升,取得了預期的教學效果。