城市居民階層地位認同偏移:流動觀與網絡觀的雙重視角

張 順 梁 芳 李姚軍

(西安交通大學 人文社會科學學院,陜西 西安 710049;西安交通大學 人文社會科學學院,陜西 西安 710049;曼徹斯特大學 社會學系,英國 曼徹斯特 M139PL)

自20世紀70年代末以來,中國的改革開放引起社會的深刻變遷,特別是進入21世紀以來,經濟社會快速發展,使得城市居民的階層結構持續分化,階層差異定型與階層間社會流動逐漸提升并存[注]參見李強:《“丁字型”社會結構與“結構緊張”》,《社會學研究》2005年第2期;張順、祝毅:《城市居民代際職業流動性變遷及其階層差異》,《中國人口科學》2017年第3期。,階層意識逐漸形成。在此背景下,人們的主觀階層地位認同與客觀地位呈現何種關系?這成為社會學研究的重要議題之一,并由此引發了諸多關于階層地位認同分布“趨中”與“整體下偏”的學術討論。從微觀角度看,大量文獻實證研究表明,我國居民的社會地位認同往往偏離其客觀地位[注]參見范曉光、陳云松:《中國城鄉居民的階層地位認同偏差》,《社會學研究》2015年第5期;雷開春:《白領新移民的地位認同偏移及其原因分析》,《青年研究》2009年第4期;仇立平、韓鈺:《中國居民階層地位認同偏移研究》,《社會發展研究》2015年第1期;張兆曙、盧福營:《客觀地位分層與主觀地位認同》,《中國人口科學》2006年第3期。,這也是宏觀上導致階層認同整體發生偏移的微觀基礎。但是,何種機制使得人們階層認同偏離客觀地位?現有研究并未從理論邏輯上進行系統解析,或者說階層認同為何偏移依然是一個“未解之謎”。

本研究從流動觀與網絡觀的雙重視角,全新解讀我國城市居民階層地位認同偏移的微觀形成機制,并對階層認同分布偏移給出合理解釋。本文的核心觀點是:代際社會流動中“認同慣性”與人際網絡的“鏡像機制”,是導致城市居民階層地位認同偏移的重要微觀機制,并進而影響了階層認同的整體分布偏移。本文在理論分析的基礎上,利用2014年西安交大“八城市社會網絡與求職調查”大型調查數據對此進行實證研究,數據結果支持本文理論假設。

一、階層地位認同及認同偏移:概念溯源與文獻評述

(一)從階層地位認同到階層地位認同偏移

在社會學的傳統分析與現代研究中,社會階級、階層及其主觀認同一直是社會學關注的基本命題。馬克思主義的社會學理論認為,經濟基礎決定上層建筑,人們的階級地位決定階級意識與階級認同,階級的形成就是從“自在階級”到“自為階級”的過程。在韋伯的社會分層理論中,多元分層標準是其核心特征,揭示了客觀社會分層的多維性,人們可能依據不同的客觀因素判斷自己的階層地位,使得階層地位認同呈現相對獨立性,并非完全取決于自己的客觀社會地位,從而預示了客觀階層與主觀階層認同之間的復雜性。在結構功能主義學派里,工業化社會分層是社會整體功能的需求,社會成員地位高低是量的差異,人們的階層地位高低受到多種因素制約,其中經濟收入與教育水平是客觀階層地位的主要決定因素,布勞鄧肯模型中社會經濟地位指數就是教育、收入等因素“結晶”或“聚合”的結果[注]戴維·格倫斯基編:《社會分層》(第二版),華夏出版社2005年版,第225-229頁。,客觀社會地位影響因素更具多元化。不言而喻,人們將對不同因素賦予不同權重判斷自己的社會地位,導致主觀地位認同不同于其客觀地位。曼海姆則將人們的地位認知影響因素擴展至生命周期歷程,人們的地位觀念不僅受到當前因素的影響,同時也與他們個人的職業生涯流動經歷密切相關[注]Karl Mannheim, 1952, “The Problem of Generations”, In Paul Kecskemeti(ed), Essays on the Sociology of Knowledge: Collected Works, New York: Routledge,1952, pp.276-322.。因此,階層地位認同偏離客觀地位具有其客觀必然性,而非偶然的認知偏差現象。簡言之,社會分層標準的多元性特征與社會變遷歷程,使得個體地位認同既受制于自身客觀地位,又不完全為客觀地位諸因素所決定,從而呈現一定的相對獨立性。那么,這種主客不一致在微觀上是如何形成的?目前未有明確的理論解釋。

2000年以來,伴隨著社會階層分化加深,社會不平等程度日益突出,階層意識逐漸凸顯。在國內的社會分層流動研究領域,階層意識、身份認同、中層/中產階級認同、社會分層認同等問題成為研究熱點[注]參見劉精明、李路路:《階層化:居住空間、生活方式、社會交往與階層認同——我國城鎮社會階層化問題的實證研究》,《社會學研究》2005年第3期;張順、梁芳:《城市居民網絡精英關聯度與主觀階層地位認同》,《吉林大學社會科學學報》2017年第5期;中國社會科學院“當代中國人民內部矛盾研究”課題組:《城市人口的階層認同現狀及其影響因素》,《中國人口科學》2004年第5期。。李培林論證了主客階層地位差異的必然性,他認為中國居民受生活方式的個體主義化、社會身份認同的斷裂化和主觀階層意識的碎片化影響,主觀階層認同和客觀階層地位之間存在明顯差異[注]李培林:《社會沖突與階級意識:當代中國社會矛盾研究》,《社會》2005年第1期。,從而引發了主客階層地位不一致、階層地位認同偏移與階層地位認同偏差的研究熱潮。在概念界定方面,張文宏等區分了“社會認同”和“地位認同”的邊界,并將“主觀階層認同”與“地位認同”等同使用,“地位認同”是“主觀階層認同”的簡稱,階層地位認同“即社會經濟地位身份認同,是對‘我的社會經濟地位歸屬于哪一個階層’的回答”[注]張文宏、雷開春:《城市新移民社會認同的結構模型》,《社會學研究》2009年第4期。,本文將其統一為“階層地位認同”。關于主客階層地位不一致的現象,有“地位認同偏移”與“地位認同偏差”兩種提法,二者內涵基本是一致的。由于前者較早出現在中文文獻中,故本文使用“階層地位認同偏移”表示階層地位認同相對其客觀階層地位的偏離。在國內的現有文獻中,階層地位認同偏移已經有兩種基本內涵:其一,整體主客階層分布偏移。參照標準是國外居民的階層認同分布或另一時期的階層地位認同分布,關注階層地位認同的整體相對偏移;其二,個體主客階層偏移。以人們的客觀地位為參照標準,關注個體主客觀階層地位之間的不一致問題。本文認為,個體層次上的主客偏移是最基本的,如果揭示了偏移現象個體層次上的微觀機制,理解整體上的階層地位認同的分布偏移便水到渠成。

(二)階層地位認同偏移研究的兩種取向及其理論邏輯

基于不同的研究目標與參照系選擇,階層地位認同偏移有兩個基本的研究取向,也呈現出由整體分布到個體偏移的深化過程,下面分而述之。

首先,階層地位認同整體分布偏移研究。此類研究以國內外居民的階層地位認同分布作為參照點,旨在解釋中國階層認同為何整體偏下或趨中、或其隨時間變動趨勢。這類研究以居民階層地位認同為因變量,分析各種社會結構性因素對階層地位認同的影響。從橫向比較來看,劉欣、趙延東及李培林的研究發現,我國居民階層地位認同存在明顯的“向下偏移”傾向[注]劉欣:《轉型期中國大陸城市居民的階層意識》,《社會學研究》2001年第3期;趙延東:《“中間階層認同”缺乏的成因及其后果》,《浙江社會科學》2005年第2期;李培林:《社會沖突與階級意識:當代中國社會矛盾研究》,《社會》2005年第1期。。但是這種“向下偏移”并不是整體結構的線性偏移,而是表現為階層認同處于社會中層的人偏少,階層認同處于社會中下層以下的人數相對較多。對此的理論解釋有“相對剝奪論”[注]劉欣:《相對剝奪地位與階層認知》,《社會學研究》2002年第1期。與“生存焦慮論”[注]陳光金:《不僅“相對剝奪”,還有“生存焦慮”——中國主觀認同階層分布十年變遷的實證研究(2001-2011)》,《黑龍江社會科學》2013年第5期。,相對剝奪論認為處于不利地位的居民更容易產生階層意識,并對自己的階層地位有較低的判斷,客觀上處于中層、中下層的居民更可能有如此傾向。生存焦慮論則認為,具有中國特色的情勢和因素匯聚在一起,會阻礙或威脅人們上升發展的實現或潛力,從而造就了一種普遍焦慮的社會情緒,最終使人們傾向于有較低階層地位認知。從縱向變化來看,我國居民階層認同先趨于向下偏移,隨后呈現趨中的趨勢。馮仕政以“中國綜合社會調查”中2003年、2005年和2006 年三年的調査數據研究,認為我國居民的“底層認同”在不斷擴大,“中層認同”在不斷流失[注]馮仕政:《中國社會轉型的階級認同與社會穩定》,《黑龍江社會科學》2011年第3期。。同時,高勇通過對2001年和2005 年中國社會變遷調查數據分析,也發現我國居民地位層級認同呈現“向下偏移”的縱向態勢,并提出“參照系變動論”的解釋邏輯[注]高勇:《地位認同為何下移:兼論地位層級認同基礎的轉變》,《社會》2013年第4期。。他認為中國城鎮社會整體的地位“參照系”已經從單位類型(或社會歸屬)轉換為收入等市場機遇因素。但是,陸益龍同樣根據“中國綜合社會調查”對2006年和2008年的數據進行比較,發現人們的階層認同已經開始從偏“低層”的認同逐步轉向中層及以下階層認同,即越來越多的人傾向于將自己認同為“中層”[注]陸益龍:《鄉村居民的階級意識和階級認同:結構抑或建構——基于2006CGSS的實證分析》,《江蘇社會科學》2010年第1期;陸益龍:《態度、認同與社會分層的主觀建構——基于2008CGSS的描述性分析》,《湖南社會科學》2011年第5期。。顯然,此類研究重在描述階層認同的基本特征與變化趨勢,并試圖給予合理解釋,并未涉及地位認同的微觀個體認同偏移的機制問題。

其次,探討個體地位認同偏離其客觀地位影響因素,并依此解釋主客地位偏移的整體特征。此類研究以受訪者客觀地位為比較對象和參照點,旨在揭示個體主客地位偏差的影響因素,并給出相應的解釋。現有研究主要以主客地位偏移為因變量,重點分析不同群體階層認同偏移的差異特征。實證研究及其理論解讀可以歸為三類:第一,階層地位認同相對于客觀地位向上偏移現象[注]李春玲:《社會階層身份認同》,《江蘇社會科學》2004年第6期。。對此的解釋是,客觀地位較高或較低的人們,主客地位一致性較高,而中間階層的地位認同相對于自身的客觀地位“向上偏移”。第二,上偏與下偏并存現象。中下層居民地位認同向上偏移,同時中上層居民地位認同向下偏移,從而導致階層地位認同相對于客觀地位主要呈現“趨中”趨勢,他們認為導致階層認同偏移的原因是多方面的,探討了各種宏微觀結構變量、主觀態度因素對階層認同偏移的影響。第三,主觀地位感知論,重點用主觀地位感知解釋個體地位認同偏移,還分析了收入、教育與職業等結構性因素對地位認同偏移的影響及其城鄉差異[注]范曉光、陳云松:《中國城鄉居民的階層地位認同偏差》,《社會學研究》2015年第5期。,旨在解釋我國居民地位認同相對于客觀地位同時呈現出的“整體下偏”與“趨中”兩種特征。總之,現有研究大多從要素決定論的視角,主要使用靜態結構性因素解釋主客階層之間的“變化”,本質上是在比較階層地位認同偏移的個體特征差異,而非個體階層認同偏移形成的微觀機制。

上述兩種取向具有遞進關系,第二種取向實際上是第一種取向的深化,業已取得較為豐富的研究成果,但不足之處顯而易見:第一,階層地位偏移止步于結構決定論的解釋,沒有從相對地位或地位變化的角度解釋認同偏移;第二,雖然范曉光和陳云松通過地位過程變化理解階層認同偏移,但影響機制尚不夠清楚,在研究中僅用主觀流動感知衡量地位過程,主觀變量之間的內生性使其研究結果難以令人信服[注]范曉光、陳云松:《中國城鄉居民的階層地位認同偏差》,《社會學研究》2015年第5期。。所以,從這個意義上說,我國居民階層地位認同偏移仍是未解之謎,本研究將從社會流動與社會網絡的視角,用受訪者與父代地位、社會網絡之間“相對地位關系”解釋主客地位之間的“偏差”與“變化”。

二、階層地位認同偏移:流動觀與網絡觀的雙重視角

(一)社會流動與階層地位認同偏移

代際社會流動對地位認同的影響已經受到了社會學家的關注。生命歷程理論發展了曼海姆的基本觀點[注]Glen H. Elder, Jr., “The Life Course as Developmental Theory”, in Child Development, Vol. 69(February 1998), pp.1-12.,認為人們的具體的、特定的歷史經歷至少部分地決定了他們基本認知和價值觀。國外已有經驗研究支持了生命周期理論的上述觀點,認為代際社會流動是人們歷史經歷的直接衡量,代際職業流動不同,人們地位認同將發生不同的偏移[注]參見李強:《社會分層十講》,社會科學文獻出版社2011年版,第116-119頁。:威倫斯基發現,與出身工人階級家庭的體力工人相比,向下流動到體力工人隊伍的人,更多還是認為他們是中層或者上層階級;英國的研究也證明,那些來自白領階層家庭的工人,更傾向于認為他們是中產階級;李普賽特與戈登對于美國舊金山的研究也有類似發現,出身于中產階層的體力工人,比較抵觸工會主義,他們對未來的向上流動機會更多持樂觀態度。然而,生命周期理論并未對這種地位認同“向父輩回歸”的現象給出令人信服的理論解釋。英國社會學家帕金對這種“回歸”現象提出了微觀的“心理調節論”的解釋,認為這是人體對于自己社會地位向下流動的自我調節,表現為向下流動者的階層地位認同向上偏移,但并未得到實證檢驗[注]李強:《社會分層十講》,社會科學文獻出版社2011年版,第117頁。。范曉光、陳云松也從主觀流動感知社會心理角度解釋階層地位認同偏移。他們的研究發現,流動感知向上者,階層地位認同上偏,反之,則下偏[注]范曉光、陳云松:《中國城鄉居民的階層地位認同偏差》,《社會學研究》2015年第5期。。然而,用主觀流動感知解釋階層認同偏移的不足之處在于,用主觀心理變量解釋主觀地位認同偏移,變量之間的理論邏輯過于接近,兩個變量很可能是同一現象的不同側面,可能同時與被訪者的特質有關,若被訪者特質變量遺漏,就會使其實證研究結論的可信性大幅下降。但是,這些研究啟示我們,可以從代際社會流動這一職業地位的相對關系,理解階層地位認同相對客觀地位的偏差,從而保證解釋邏輯的連貫性。正如劉欣所說,研究階層地位認同及其偏移,應該從社會行動者相對位置的角度去分析[注]劉欣:《相對剝奪地位與階層認知》,《社會學研究》2002年第1期。。

那么,代際社會流動如何影響人們的階層認同及其偏移?本文認為,人們的“認知慣性”是導致階層認同偏移的內在作用機制。從生命歷程的角度來看,人們的客觀社會地位有三個關鍵點:父輩的階層地位、自己初職階層地位、自己的現職的職業地位。因此,隨著行動者進入職業生涯階梯,人們的客觀階層地位隨之發生變化:入職前的地位依附于父代地位,入職后獲得了自身的階層地位,并逐漸形成自己的階層認知。由于人們的主觀地位認同存在“認知慣性”,使其地位認同總是滯后于自己的當前客觀階層地位,并表現出向父代階層地位的“回歸現象”,導致自己階層地位認同偏離客觀地位。結合代際社會流動的三種類型:代際不流動、向上與向下流動,我們預期,無論出現那種流動情況,雖然受訪者客觀階層地位是其地位認同的基本點,但“認知慣性”使得階層出身會對地位認同有一定的定位作用,導致人們階層認同發生偏移,即相對于代際不流動者,向上流動與向下流動者將會表現出更為顯著的偏移現象。因此,本文預期,對于發生代際流動的城市居民,階層地位認同將呈出明顯的“回歸”,導致階層認同發生偏移現象。

代際流動假設1a :代際向上流動的城市居民,相對于地位不流動者,地位認同低于客觀地位;反之,則向上偏移。

值得進一步思考的問題是,向上流動者只可能進入最低階層之外的其他較高階層,不可能進入最底層;同理,向下流動者只可能進入最高階層之外的其他階層,也不可能進入最上層。同時,處于最底層、最高層者只能發生地位認同一致與向上偏移或向下偏移。因此,以全體不流動者作為參照類,可能會高估向上流動者向下偏移、向下流動者的向上偏移程度。所以,如果要確證代際流動對認同偏移的影響,應進一步比較向上流動者與中下層及以上不流動者,分析向上流動者是否仍然呈現更為明顯的向下偏移?同時進一步比較向下流動者與中上層以下不流動者,看向下流動者是否還呈現明顯的向上偏移?依據前文分析,本文認為,由于地位認同慣性所導致的滯后效應,流動者的偏移程度高于相應的不流動者,兩者之間存在顯著差異。 因此提出如下理論假設:

代際流動假設1b:代際向上流動的城市居民,相對于中下層及其以上的代際不流動者,地位認同明顯向下偏移;代際向下流動的城市居民,相對于中上層及其以下的代際不流動者,地位認同則顯著向上偏移。

(二)社會網絡相對地位與階層認同偏移:網絡觀的視角

格蘭諾威特(Granovetter)[注]Mark Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, in The American Journal of Sociology, Vol.91(November 1985), PP.481-510.關于人的經濟行為“嵌入”在社會網絡中的觀點,極大地啟迪了社會學家的思維與想象力,使得“嵌入性”成為社會學分析社會現象的基本視角。那么,人們的地位認同是否也嵌入在其人際網絡中,本文認為答案是肯定的。

庫利的“鏡中我”[注]參見于海:《西方社會思想史》,復旦大學出版社2010年版,第243頁。理論認為,人們是在社會化過程中形成自我認識與自我認同的。所謂自我認同,就是行動者對他者評價的再認知,或者說人們是通過與他人互動,并從他者的評價中形成對自我的認知,從而為自己進行社會定位。從學理上講,人們對自己社會地位的評價也類似上述機制,即人們通過對“他者”對自己階層地位評價進行“綜合”再評價,進而形成自己的階層地位認知。毫無疑問,自己的客觀職業地位應該是人們認識自己階層地位的基準點,那么,處于人際網絡中的行動者,網絡機制如何導致其階層地位認同發生偏移?我們認為,行動者的階層地位認同,源于行動者對感受到的他人對自己地位評價的“結晶”與“綜合”。如果行動者的階層地位低于他的社會網絡平均地位,則意味他大多與比自己地位高的成員交往,這會產生什么影響?波多尼(Podolny)的地位信號理論[注]Joel M. Podolny, “A Status-Based Model of Market Competition”, in American Journal of Sociology, Vol. 98(January 1993), pp. 829-872.認為,在市場競爭場域,與資質高的企業合作,將發出高品質信號,從而提高企業的市場聲譽與競爭優勢,反之,則降低企業的市場聲望。與此類似,張順和梁芳的研究發現,在社會場域中,與較多階層地位較高的人交往,高地位者所發出的高品質信號,將會使其他社會成員或其他網絡成員對行動者地位有較高評價,通過對這些評價的集成,行動者就會形成較高的階層地位認知,從而使得其階層地位認同向上偏移,此即人際網絡的“鏡像”機制[注]張順、梁芳:《城市居民網絡精英關聯度與主觀階層地位認同——基于JSNET 2014八城市數據的實證分析》,《吉林大學社會科學學報》2017年第5期。。生活中的例子比比皆是,與“大人物”有交往能引來大家羨慕的目光,與老師有交往的學生能得到更高的評價,與名人合影、交往會提高自己的社會聲譽等等。同理,如果行動者的階層地位高于其人際網絡平均地位,意味行動者大多與比自己地位低的人交往,其他網絡或社會成員將會對行動者地位有較低評價,通過對這些評價的集成與綜合,行動者會對自己地位評價較低,人際網絡的“鏡像”機制使得階層地位認同向下偏移。然而,是否存在“相對剝奪感”的解釋邏輯?對于自身地位低于網絡平均地位的行動者,會不會由于人際網絡中的多數人地位高于自身而產生“相對剝奪感”,從而導致其對自己地位判斷更低?本文認為這取決于對人際網絡的屬性評判,我們認為,對于理性行動者而言,人際網絡更可能屬于所屬群體而非參照群體,與地位高的人有私人交往,行動者可能有心理壓力,但更可能對外感到“有面子”,從而提升自己的地位認同。所以,從個體微觀層面上來看,與地位高者有私人交往關系,人們更可能感覺與這些高地位者屬于同類群體,并進而影響人們的階層地位認同。同理,若與地位低的人交往,也不會形成“相對優越感”。“相對剝奪感”或“相對優越感”更可能產生于非私人交往群體之間,并影響個體對社會不平等狀態的整體判斷,而非自身的地位認同。所以,本文有如下研究假設:

假設2:社會網絡位置與階層地位認同偏移假設:客觀地位低于社會網絡平均地位的城市居民,相對于地位一致者,階層地位認同上偏;反之,則向下偏移。

三、數據、變量測量與分析策略

(一)數據來源

本研究數據來自2014年8月—2015年6月由西安交大主持的八城市“社會網絡與職業經歷(JSNET2014)”大型社會調查(八城市包括上海、廣州、廈門、天津、西安、長春、蘭州、濟南)。本次調查采用多階段抽樣法,將PPS抽樣和地圖法相結合,隨機抽取年齡在18—69歲之間的家庭成員作為調查對象。這次調查使用結構式訪談問卷收集調查信息,運用最先進的計算機輔助調查方法,進行樣本管理與調查過程的監控,極大提升了調查數據的質量。對于本文研究主題,這次調查數據也顯示出了最大的優越性。主要體現在三個方面:第一,這次調查了受訪者入職時的父母的職業、受訪者現職的職業類別,為測量代際社會流動提供了方便。第二,對城市居民的階層地位認同有多種不同測量。第三,該數據詳細測量了受訪者的社會網絡情況,為本文衡量社會網絡相對位置奠定了基礎。因此,該數據擁有本研究需要的所有變量,是其他數據難以相比的。本次調查共獲取5480個有效樣本,剔除不在本文研究范圍、丟失值樣本后,最終進入本文分析模型的樣本數為4438。

(二)自變量、控制變量的選擇與測量

1.自變量

本文自變量有兩個:代際流動、社會網絡位置。

代際流動:本文依據EGP社會分層的基本思想,將父代(地位較高一方)與個人當前的職業分成5類[注]本次調查數據詳細調查了城市人口的求職狀況,父母社會經濟地位的數據是指被訪者初職入職時父母地位較高一方的地位為基準,而不是常采用的14歲時父母親的職業地位狀況。:高級管理與專業技術人員(Ⅰ),低級管理與專業技術(Ⅱ),常規非體力與自雇者(Ⅲa+b,Ⅳa+b),服務人員與技術工人(Ⅴ+Ⅵ),體力勞動者(Ⅶa+Ⅶb)[注]Yaojun,Li, Shun Zhang,Jiaoxun Kong "Social mobility in China and Britain: A Comparative Study", in Inter-national Review of Social Research, Vol.5(January 2015), pp.20-34.,分別對應為上層、中上層、中層、中層下層及下層,賦值5、4、3、2、1。然后用被訪者當前地位減去父代地位,若差值為負,表示代際向下流動;若差值為正,表示向上流動;若為0,則為不流動。根據研究需求,代際不流動又可以分為上層不流動、中上層以下不流動;中下層以上不流動、下層不流動兩種情況,以便準確比較流動者與不流動者之間認同偏移之差異[注]同時本文用另一種方法衡量自變量與因變量:將受訪者與父代地位的社會經濟地位指數(ISEI)等距劃分成5等級,從高到低分別賦值5、4、3、2、1。用這種方法衡量代際流動、社會網絡相對位置、階層認同偏移,這種方法與EGP分層測量方法的實證結果完全一致。。

社會網絡相對位置:本文先計算出各階層的社會經濟地位指數(ISEI)的平均值,然后以調查年份春節拜年網[注]邊燕杰:《城市居民社會資本的來源及作用:網絡觀點與調查發現》,《中國社會科學》2014年第3期。,算出每個受訪者拜年網中關系人的社會經濟地位指數(ISEI)的平均值,比較此數值與階層社會經濟地位的平均值,找出最接近的階層,并將受訪者歸入該階層,最終將人們的網絡平均地位也分為5等級,結合上文受訪者當前地位的 5等級,二者比較后可得到社會網絡位置變量,受訪者社會網絡相對位置可分為三類:低于網絡平均地位者、高于網絡平均地位者、與網絡平均地位一致者。

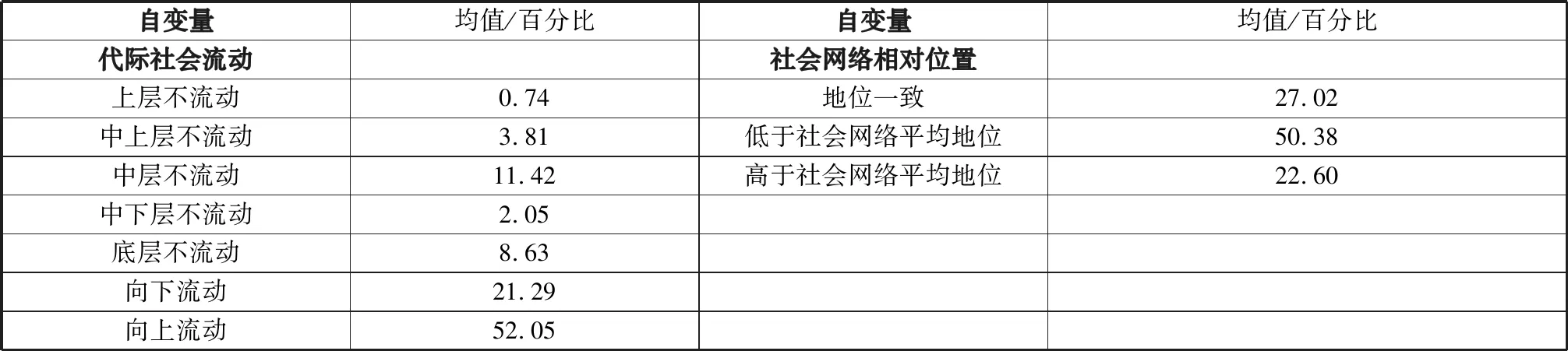

表1顯示了這三個重要自變量的分布狀況。結果顯示,有21.3%的人發生了代際向下流動,52.05%的人經歷了向上流動,剩下26.2%的人未發生代際流動(其中底層不流動、中下層不流動比例占到約10%,中層不流動11.4%,其他兩個階層不流動者均不到5%);社會網絡相對地位分布情況為,低于網絡平均地位或多與較高地位交往者為50.38%,高于網絡平均地位或多與較低地位交往者為22.6%,網絡地位一致或多與同等階層地位交往者有27%,大約73%的受訪者與其社會網絡中的平均地位不一致。

表1 自變量描述統計分析(N=4438)

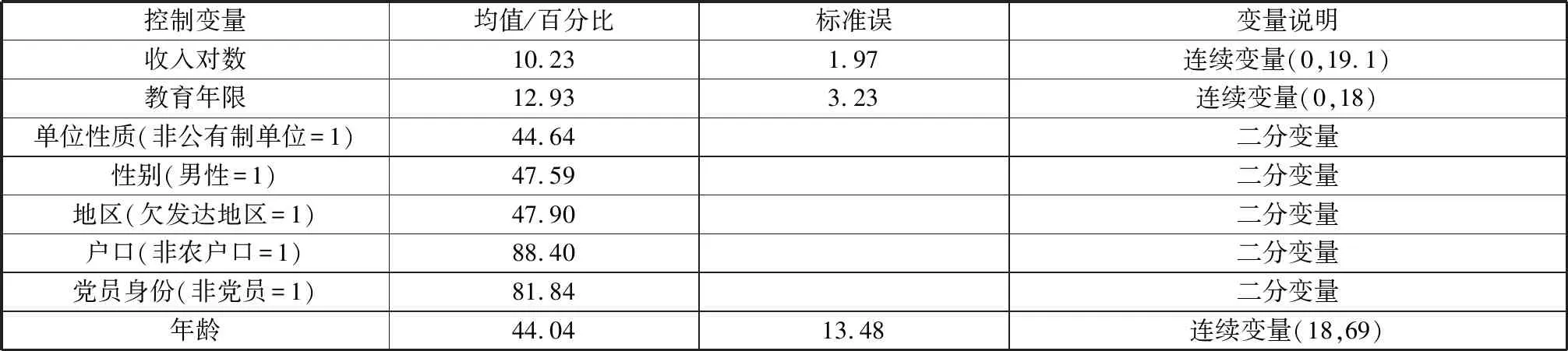

2.控制變量

控制變量主要包括結構性變量與個體特征變量。結構性變量包括地區、戶口、單位性質三個變量。(1)地區,二分變量,欠發達地區占47.9%(欠發達地區包括西安、長春、蘭州、濟南)。(2)戶口,二分變量,其中城市戶口占88.4%。(3)單位性質,二分變量,其中有56%的人在國有單位工作。個體特征變量包括:(1)性別,男性比例為47%,性別比例基本均衡。(2)年齡,連續變量,年齡范圍為18至69歲,平均年齡約44.6歲,其父輩平均年齡大約在65—70之間,說明多數受訪者入職之時,已是改革開放之后,職業逐漸成為人們社會地位的主要衡量指標[注]李春玲:《當代中國社會的聲望分層——職業聲望與社會經濟地位指數測量》,《社會學研究》2005年第2期。,故本文使用EGP階層劃分方法,衡量人們的客觀階層地位。(3)黨員身份,二分變量,黨員比例18%。(4)教育水平,連續變量,平均值約12.9年,遠高于父輩的教育水平。(5)收入,將收入取自然對數,以控制收入對因變量的影響。控制變量的詳細信息如表2所示。

(三)實證分析策略

實證方法分三個逐漸遞進的層次:首先,運用單變量分析方法,分析客觀階層地位、階層地位認同及階層地位認同偏移的分布特征。其次,雙變量分析模型,分別分析代際流動、社會網絡位置與地位認同偏移之間的相關關系。再次,多變量分析模型。第一,運用多元線性回歸模型(OLS)與多分類邏輯回歸模型(Mlogit模型)分析社會流動對階層地位認同偏移的影響。第二,加入社會網絡位置變量,剖析代際社會流動、社會網絡位置對階層認同偏移的影響。

表2 控制變量描述統計

四、實證研究發現

(一)主客階層地位及其偏移分布

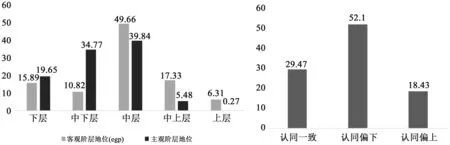

首先,測量個人的客觀地位與主觀地位及其分布。受訪者的客觀社會地位采用EGP標準,如前文所述,分為5階層。主觀階層地位認同是個人對自己當前社會地位等級的判斷和認知,測量題器為:您認為自己目前在那個等級?“1”代表底層,“10”代表最頂層,取值范圍是1—10。此方法與國際通行的主觀階層測量方法一致[注]Stephen Adair, “Immeasurable Differences: A Critique of the Measures of Class and Status Used in the General Social Survey”, in Humanity and Society, vol.25(February 2001), pp.57-84; Yanjie Bian, John R. Logan, “Market Transition and Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China”, in American Sociological Review. Vol.61(October 1996), pp.739-758; Carlton A. Hornung, “Social Status, Status Inconsistency and Psychological Stress”, in American Sociological Review, Vol.42(September 19-77), pp. 623-638; Elizabeth Goodman, Bin Huang et.al. “Perceived Socioeconomic Status: A New Type of Identity That Influences Adolescents’ Self-Rated Health” in Journal of Adolescents Health, Vol.41(November 2007), pp.479-487; Jackman Mary R, Jackman Robert W, “An Interpretation of the Relation Between Objective and Subjective Social Status”, in American sociological review, 138:45-49.。然后將階層地位認同的10等級轉化為5等級定序變量,取值為上層、中上層、中層、中下層、下層5等級(分別賦值5、4、3、2、1)。變量分布情況如圖1左所示,在EGP測量中,上層、中上層26.6%,中層占49.6%,中下、下層約占23.5%。而對于階層地位認同變量,大約有5.8%的城市居民為上層與中上層,39.8%屬于中層,54.4%屬于中下層、下層。總體來說,階層地位認同相對于客觀社會地位,確實表現出“趨中”且“下偏”的趨勢,下偏主要表現為上層與中上層的向下偏移現象。

圖1左 主客階層地位分布狀況(%)(N=4438) 圖1右 階層認同偏移分布情況(%)(N=4438)

其次,階層地位認同偏移與分布。階層地位認同偏差是用當前地位認同等級減去相應客觀社會地位等級得之,數值的大小揭示地位認同偏離客觀地位的程度。由于階層地位評價及客觀社會地位為5等定序變量,階層地位認同偏移的取值范圍為[-4-4],可以視為連續變量處理。同時,為了描述其基本分布狀況,將其轉變為分類變量:認同偏下(負值)、認同一致(零)、認同偏上(正值)。圖1右所示在城市居民中,階層地位認同偏下者52.1%,認同一致者29.47%,認同偏上者18.43%,其中,大約70.5%的城市居民發生階層地位認同偏移,占到三分之二多。

(二)社會流動對地位認同偏移影響分析

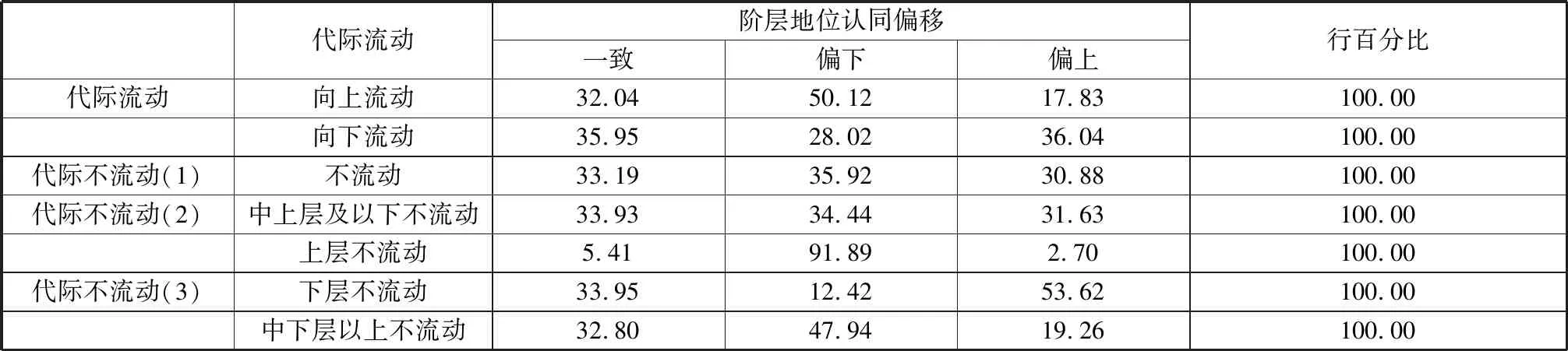

表3是代際流動與認同偏移的雙變量分析。代際流動與階層地位認同偏移均為三分類變量。表中結果顯示,50.12%的向上流動者地位認同向下偏移,僅有17.83%地位認同向上偏移,向上偏移的比例高出向下偏移約33個百分點。同時,36.04%的向下流動者地位認同上移,28.02%向下偏移,向上偏移的比例高出向下偏移約8個百分點。代際不流動者向上偏移與向下偏移的差異相對較小,差異明顯下降,約5個百分點。但是,考慮到不流動者巨大的異質性,向上流動者不可能當前處于下層,而是進入下層以上的各階層,其階層偏移應與下層以上的不流動者相比才更為合理。表3結果顯示,分離出下層不流動后,中下層以上不流動者認同偏下與偏上比例差距上升至28個百分點,但仍小于向上流動者33個百分點的差距。同理,分離出上層不流動者后,中上層以下不流動者認同偏下與偏上比例差距下降至3個百分點,明顯小于向下流動者上偏與下偏8個百分點的差距。上述分析的基本結論是:向上流動者更可能發生地位認同下移,向下流動者地位認同更可能上移,支持本文的假設1a與假設1b。

表3 代際社會流動與階層地位認同偏移相關分析(%)

那么,在控制其他變量的情況下,此結論是否依然成立?下面使用多元線性回歸與多分類邏輯回歸模型進一步分析。

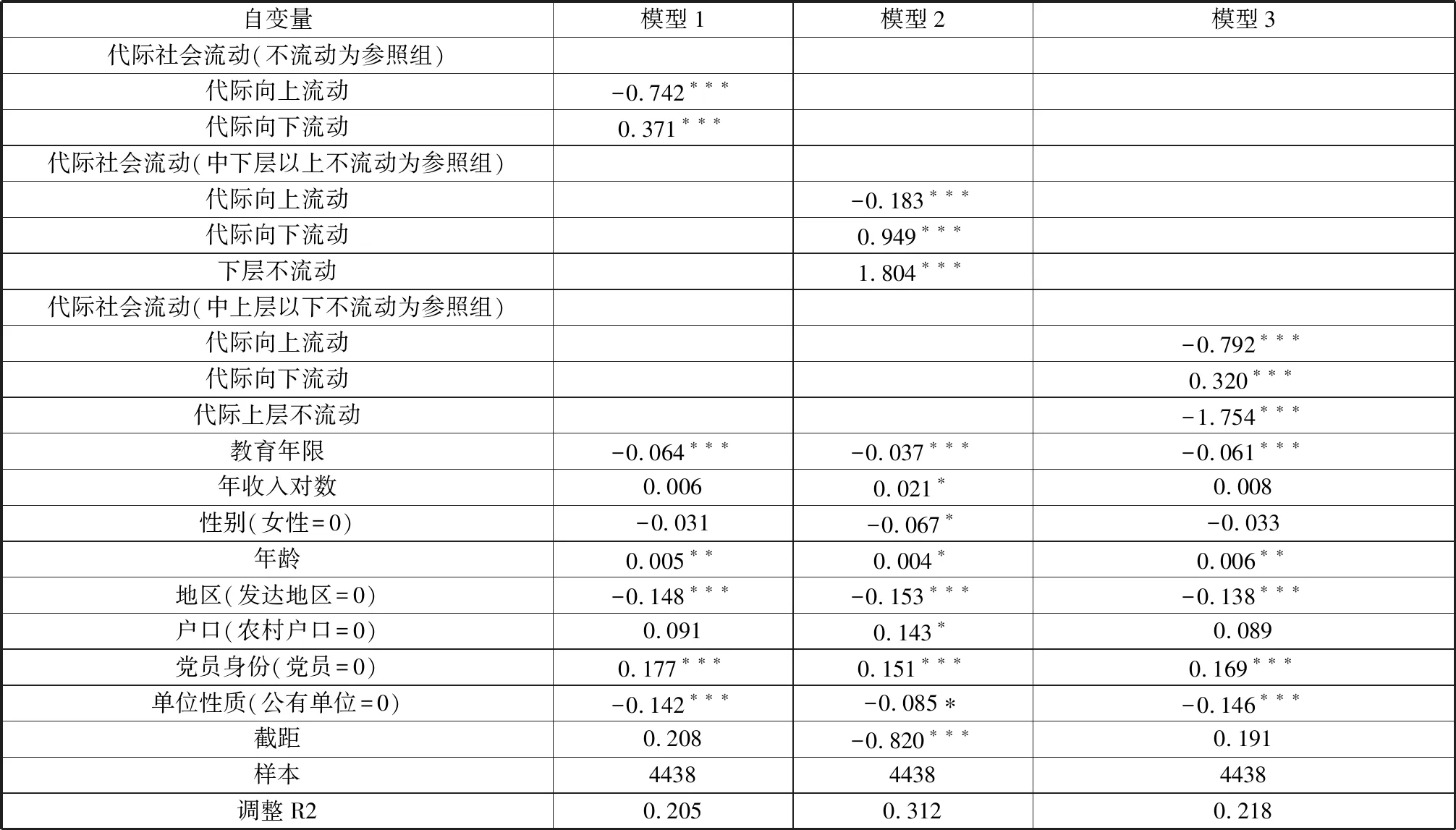

表4是社會流動對認同偏移影響的多元回歸分析結果。這些模型的因變量為城市居民階層地位認同偏移,是主觀與客觀5等級相減的結果,作為連續變量處理,多元線性回歸模型擬合度達到20%以上,擬合效果較好。表5數據分析結果顯示,在控制其他變量的情況下,代際流動變量在模型中均影響顯著,回歸系數均是在0.001的水平上顯著。模型1結果顯示,在控制其他變量的情況下,相對于代際不流動,代際向下流動者階層地位認同平均向上偏移近0.37個單位,而代際向上流動者的階層地位認同向下偏移超過0.7個單位,相比較而言,代際流動所導致的向下偏移的程度要高于向上偏移,前者是后者的2倍之多。模型2與模型3分別以中下層以上不流動、中上層以下不流動為參照系,以消除上層不流動者的地位認同不可能上偏,下層不流動者的地位認同不可能下偏的影響。結果顯示,代際向上流動者認同下偏程度減小至0.18單位,向下流動者認同上偏程度為0.32單位,變化很小,均依然顯著。此結果進一步支持本文的假設1a與假設1b。

再看控制變量的影響情況,男性相對于女性地位認同向下偏移,黨員相對于非黨員階層地位認同向下偏移;個人教育水平越高,階層地位認同越是向下偏移;城鄉戶口的認同偏移差異較小;體制外單位人員階層認同相對下偏。對于年齡越長的城市居民,其階層地位認同相對向上偏移;收入對認同偏移有正向顯著影響,收入的提高者,階層地位認同偏移的程度會隨之增加。

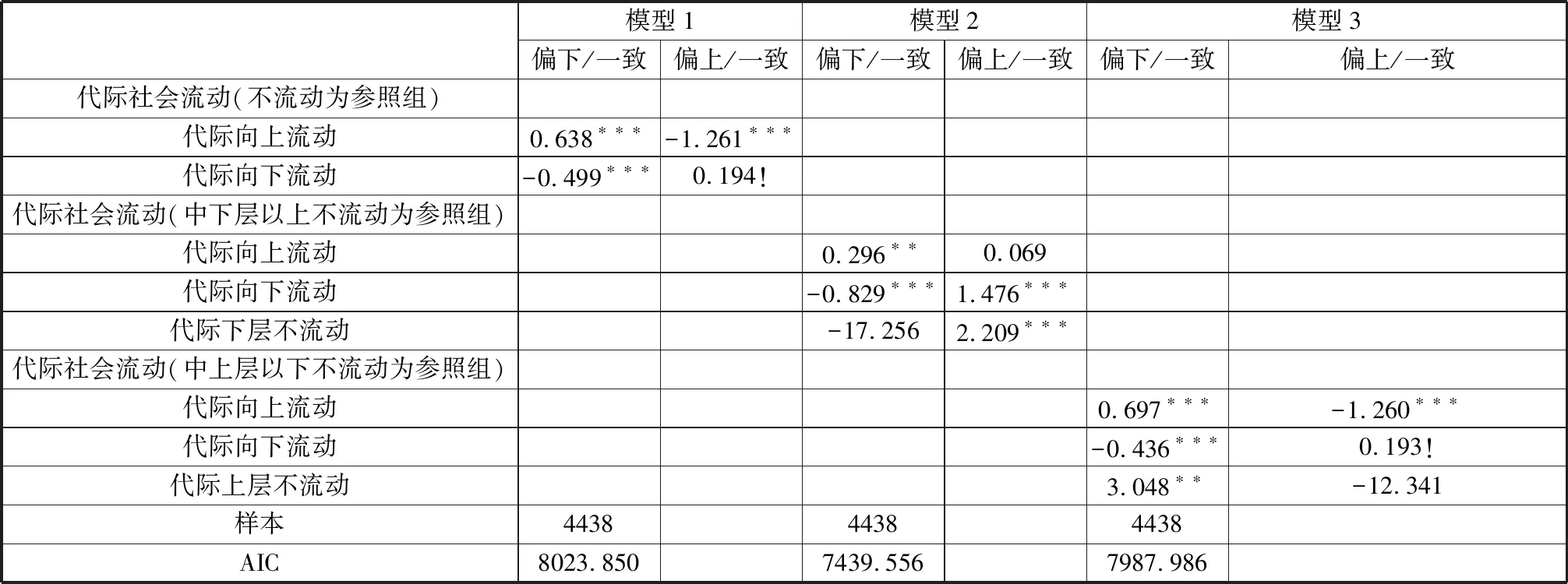

表5是多分類邏輯回歸模型(Mlogit)分析結果。模型1顯示,代際向上流動相對與不流動者,認同偏下相對于一致認同的幾率上升89%,同時偏上相對一致認同幾率下降72%[注]1-exp(0.638)=0.89,exp(-1.261)=0.283,其他計算方法相同。;代際向下流動相對與不流動者,認同偏上相對于一致認同的幾率上升21%,同時偏下相對一致認同幾率下降39%。下面重點比較模型1與模型2中向上流動者、模型1與模型3向下流動者的回歸系數。比較模型1與模型2可以發現,剝離下層不流動對回歸結果影響較為明顯,向上流動者地位認同仍然更可能偏下,但偏上與一致之間無顯著差異,這是由于模型1中參照類包括相當比例的下層不流動者,這些人認同偏上的可能性很大,導致低估向上流動者認同偏上的可能性。模型3剝離了上層不流動者的影響,由于上層不流動所占比例很小,故對回歸結果影響相對甚微,回歸系數變化很小。多分類回歸模型與多元線性回歸模型結果一致,顯示了自變量與因變量結果的穩健性,支持本文的假設1a與1b。

表4 社會流動對認同偏移影響的回歸分析

注:! p< 0.10, * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001

表5 社會流動對認同偏移影響mlogit模型

注:! p< 0.10, * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001;控制變量同表4。

(三)社會網絡相對位置與階層認同偏移

人們的社會網絡位置是否影響階層認同偏移呢?先看列聯表分析結果(表6)。數據結果顯示,在不控制其他變量的條件下,社會地位低于其社會網絡中平均地位的居民,地位認同偏上的比例高于另外兩類居民12%、18%;而社會地位高于其社會網絡中平均地位的居民,地位認同偏下的比例分別高于另外兩類居民12%、25%。也就是說,較多與高地位人交往,城市居民的階層地位認同上移;反之,則下移。實證結果支持假設2。

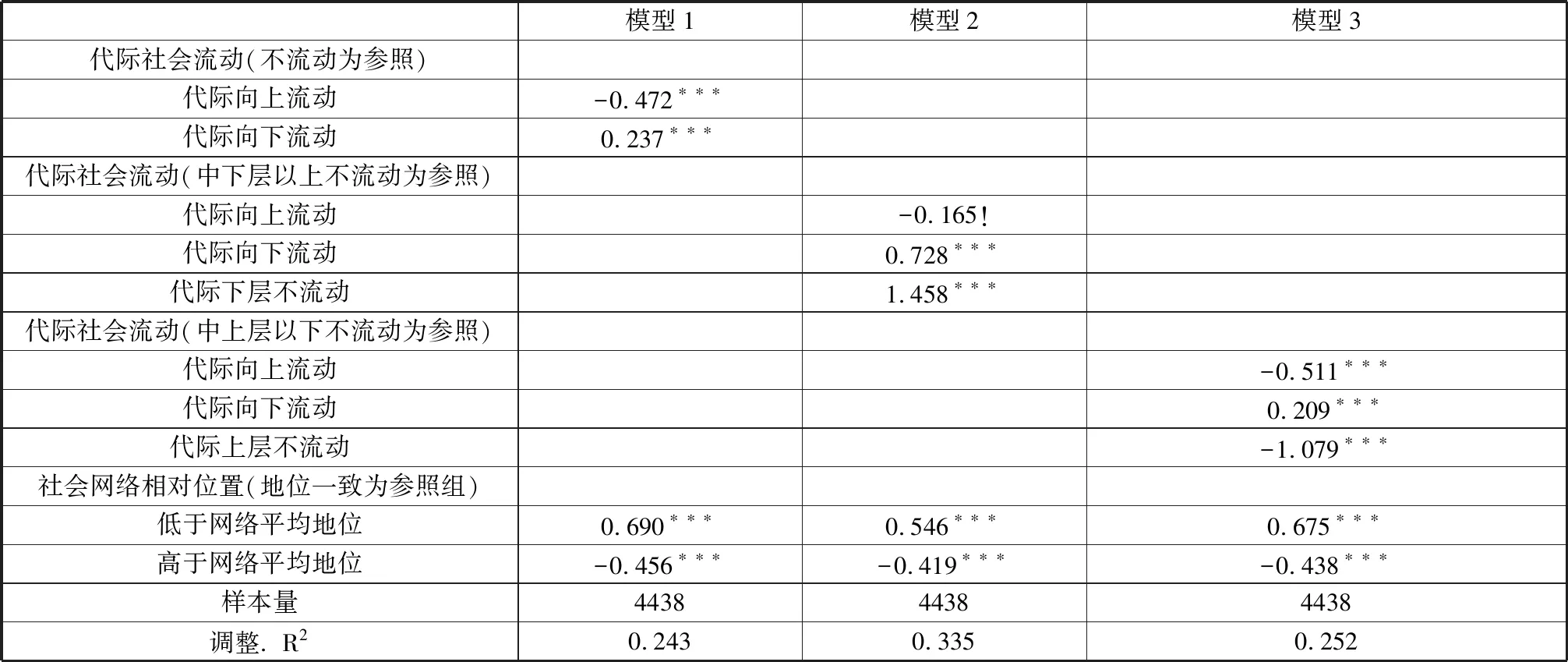

表6 社會網絡相對位置與階層認同偏移

表7運用多元回歸模型進一步更為嚴謹地檢驗這一假設。在控制其他變量的情況下,社會網絡相對位置變量進入模型,同時代際流動模式以三種不同的參照類分別進入模型,分別為模型1、模型2與模型3。在這三個模型中,社會網絡變量系數基本穩定。數據結果顯示,如果多與高地位者交往,階層地位認同平均上偏大約0.5—0.7個單位,若多與較低地位者交往,階層地位平均下偏大約0.4—0.5個單位。在加入社會網絡相對位置變量后,代際流動變量系數有微小變化,但依然顯著,說明了代際流動、社會網絡位置對階層偏移影響的獨立性。可見,社會流動、社會網絡位置均對人們的階層認同偏移有顯著影響。

表7 社會流動與社會對階層地位認同影響回歸分析

注:!p< 0.10, *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001;控制變量同表4。

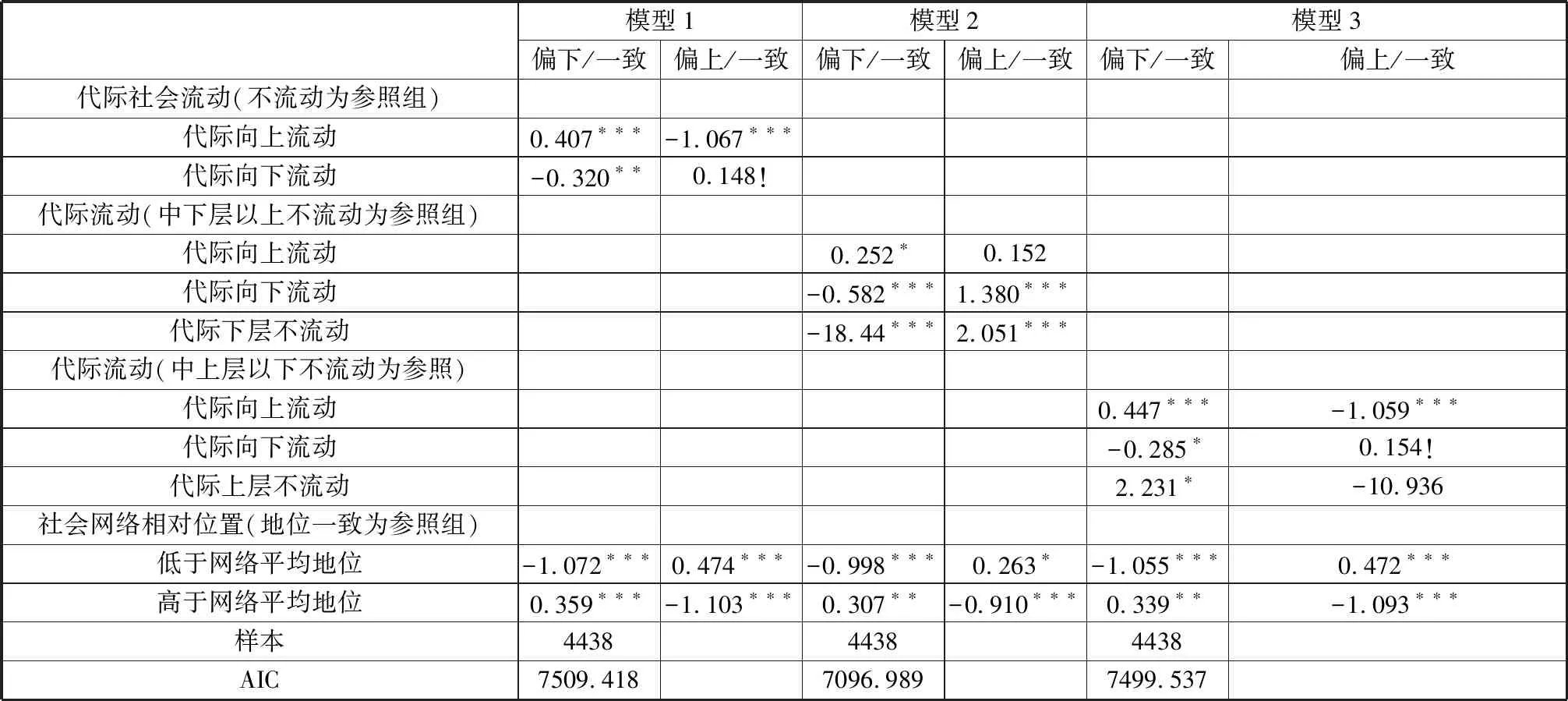

表8是多分類模型(Mlogit)分析結果。比較表8與表6結果,代際流動變量的影響系數大小基本一致,顯示其影響穩定性。結果顯示,人們的社會網絡位置對其地位認同偏移有顯著影響。在三個模型中,若與平均地位高者交往,其地位認同上移對一致的比率上升幅度在29.9%—60%,而下偏對一致的比率下降幅度在63%—66%,且影響顯著。若與平均地位低者交往,其地位認同下移對一致的比率上升幅度在36%—43%,而上偏對一致的比率下降幅度在60%—67%,且影響顯著。這一結論與表6完全一致,進一步支持假設2。

表8 社會流動、社會網絡相對位置對階層地位認同偏移影響的mlogit 模型

注:!p< 0.10, *p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001;控制變量同表4。

五、研究結論與討論

本文的主要研究結論有:第一,代際社會流動中的地位“認同慣性”,導致了人們階層地位認同向其父代回歸的現象,從而表現為代際向上流動者地位認同傾向于向下偏移,向下流動者的地位認同傾向于向上偏移。第二,城市居民的社會網絡具有“鏡像”作用,使其階層地位認同發生偏移。多與地位較低人們交往的居民,人們對其階層地位的評價將會下降,導致他們階層地位認同向下偏移;同理,如果多與地位較高者交往,其階層地位認同也會向上偏移。本文的創新意義在于,跳出了現有研究中重視純粹社會心理解釋或者關注靜態結構性因素的解釋思路,對于中國城市居民階層地位認同偏移提出了新的社會學解釋,揭示了心理背后的社會結構性力量。基于此發現,進一步解釋了我國城市居民階層地位認同相對于客觀地位既呈現趨中又表現整體下偏之態勢。這是因為,客觀社會地位在中層以上的城市居民,發生代際向上流動、與較低社會地位人員交往的可能性較高,其階層認同更可能下偏;而位于中下層、下層的居民,代際向下流動、與較高社會地位人員交往的可能性較高,其階層認同上偏。由于下偏規模與程度均高于上偏,從而使得主觀認同分布相對客觀地位分布趨中且偏下。綜上所述,本文從社會流動觀與社會網絡觀的雙重視角,創新性地解釋中國城市居民地位認同偏移之謎,并用最新的八城市大型社會調查數據(2014)進行了實證研究,實證結果支持本文的理論假設。

本文的研究可以深化社會學對階層認同偏移的認識。第一,相對于城市居民的客觀階層地位,階層認同偏差或偏移的社會學意義是什么?基于本文的發現,我們認為,主客階層認同偏移是社會變遷與社會開放的衡量指標之一。如果一個社會有較高的代際流動率,基于社會流動而形成的階層認同偏移,必然導致主客階層地位之間較為明顯的偏差現象。因此,階層認同偏移具有內在的必然性,并非僅僅是認識上的偏差,而是具有深刻的社會結構原因。因此,中國城市居民主客階層地位之間的偏差現象,在很大程度上反映了中國城市社會的結構變遷與職業流動的基本狀況。第二,本文的研究發現可以回應中國階層認同的一些基本特征。為什么到20世紀90年代末以前,并未發現明顯的階層認同偏移現象,而2000年之后階層認同及其偏移呈現出一定規律?本文認為,2000年之前中國社會還未形成較為穩定的階層結構,人們對社會地位尚未有明確認識,2000之后利益分化導致中國社會階層趨于定型化[注]李強:《社會分層十講》,社會科學文獻出版社2011年版,第117頁。,階層差異變得更為明顯,這也是人們形成明確階層認同及其偏移的前提條件。另一個重要的佐證就是自2000年以后,中國基尼系數開始超過0.4[注]尹虹潘、劉姝伶:《中國總體基尼系數的變化趨勢———基于2000—2009 年數據的全國人口細分算法》,《中國人口科學》2011年第4期。,并基本保持穩定。第三,階層認同分布相對于客觀地位更為趨中的現象有何社會學意義?根據本文的分析框架,代際社會流動、社會網絡機制促進了地位認同的趨中分布程度,雖然資源分配結果的不平等程度很大,且趨于加劇,但社會流動、社會網絡能夠極大緩解不平等所產生的結構性壓力。這也從另一個側面說明,雖然我國的基尼系數已超過國際警戒線,但社會流動、社會網絡卻稀釋了收入不平等所造成的結構緊張,促進我國城市社會穩定、健康快速發展。

本文還有以下待開拓的學術空間:第一,本文所提出社會流動、社會網絡對階層地位認同偏移影響機制的邊界條件是什么?正如前文所述,在美國與歐洲均已發現了社會流動與地位認同偏移的經驗研究,說明階層認同偏移現象并未為中國特有,那么本文的理論框架能否解釋國外居民階層地位認同偏移現象?第二,宏觀的社會發展如何影響社會流動、社會網絡與階層地位認同偏移之間的關聯性?由于數據限制,并未深入研究宏觀結構性變化是如何影響微觀變量之間的關系的。上述兩個問題,都提供了未來的學術研究空間。