欠發達地區企業參與職業教育的意愿、動因及影響因素研究吳儒練

摘要:以經濟欠發達地區江西省的70家企業為樣本,運用問卷調查法、訪談法對企業參與職業教育辦學的意愿程度、動因及影響因素進行調查與分析。調查研究結果表明,欠發達地區企業參與職業教育的意愿較為強烈,其參與校企合作主要基于企業人才需求動因,而對企業自身利益受損的擔憂及相關政策制度的缺失也是影響欠發達地區企業參與職業教育辦學的兩大主要因素。

關鍵詞:經濟欠發達地區;企業;職業教育;意愿;動因;影響因素

中圖分類號:G710? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1672-5727(2019)05-0005-06

一、引言

以服務為宗旨、就業為導向的本質特征規定著職業教育與企業有著密不可分的天然聯系。職業教育的持續健康發展和對高素質技能型人才的培養,離不開企業的共同參與。2017年12月,國務院辦公廳頒發的《關于深化產教融合的若干意見》指出,要強化企業重要主體作用,充分調動企業參與產教融合的積極性和主動性,強化政策引導,逐步提高行業企業參與辦學程度,全面推行校企協同育人,構建校企合作長效機制。這是國家戰略層面引導產教融合深入發展的又一重要政策文件,為我國企業參與職業教育發展指明了方向,也提出了新要求,對進一步促進產教合作、校企合作具有重要指導意義。

西方發達國家的職業教育發展經驗表明,企業是職業教育“雙元”育人的重要主體之一,校企合作是推動職業教育內涵發展的重要途徑,企業的有效參與是提升職業教育人才培養質量的根本之策。然而,當前我國職業教育校企合作陷入企業參與積極性不高的尷尬境地,校企合作大多流于形式,缺乏深度合作,校企之間沒有形成良性互動和有效的溝通協調機制。如何破解企業參與職業教育動力不足問題,提高企業參與校企合作的積極性,是職業教育持續健康發展亟需解決的一個重要課題,也是當前職業教育研究的熱點問題。國內外學者在這方面進行了很多有益的研究。德里克·瓦爾廷(Derek Walting)認為,校企合作實際上是異質組織之間的合作,是為了實現各自的資源優勢互補[1];麥克尼爾(P McNeil)等人將企業參與職業教育的動機劃分為經濟動機和非經濟動機[2];貝利(T Bailey)認為,企業參與校企合作主要基于三個動機:慈善動機(philanthropic)、個體動機(individual)和集體動機(collective);對于校企合作的動力,施莫克羅等提出了市場拉動的觀點,羅森博格等又提出“技術推—市場拉”的綜合作用觀點[3]。這些理論觀點揭示了校企合作的動力來源于技術、資源的優勢互補。

國內學者對企業參與職業教育動力不足的原因及影響因素進行了研究。安立華等認為校企合作中企業積極性不高的原因在于學校和企業的目標沖突[4]。周紅櫻等對企業參與職業教育“惰性”進行了歸因分析,包括企業經濟利益導向和社會責任缺失、企業在職業教育的主體地位缺失以及經濟利益補償缺失[5]。段素菊等認為,政府缺乏一個合理有效的引導機制,包括現在法律政策體系不健全、法律政策執行不力,是企業缺乏合作動力的重要因素[6]。冉云芳通過對浙江省211家企業的問卷調查,認為企業參與職業教育辦學的意愿有待進一步提升,經濟動力和道德動力是企業參與校企合作的兩大動力[7]。候煒征認為,企業參與職業教育積極性低有四個方面的原因:一是勞動力過剩現象嚴重;二是企業社會責任意識淡薄;三是企業追求眼前利益;四是職業院校自身辦學存在問題。同時他指出,我國法律法規中并未賦予企業參與高職教育的主體地位和法定義務,政府也沒有鼓勵性的優惠政策和獎懲性措施,導致企業完全失去了參與職業教育的動力[8]。趙海婷認為,影響企業參與校企合作的障礙包括:企業對參與校企合作的認識不到位、企業經濟利益無法保證、政策支持體系不完善以及法律保障體系不健全[9]。汪蓉運用勞動經濟學相關理論對企業參與職業教育的動力不足等問題進行了解釋[10]。

總的來看,國內外已有研究成果存在以下兩方面不足:其一,在研究方法上,大多數研究對企業參與校企合作的現狀、原因及對策仍然停留在定性分析和經驗總結層面,鮮有對企業參與職業教育態度及影響因素的定量化研究;其二,在研究對象上,主要以經濟發達地區為案例,較少關注欠發達地區,而不同經濟發展水平地區的企業實力、自身特質等存在差異,其參與職業教育的意愿和動機也會有所不同。

筆者以經濟欠發達地區企業為樣本,對企業參與職業教育辦學的意愿、動因及影響因子進行了問卷調查研究,旨在了解欠發達地區企業參與職業教育的意愿程度、合作內容與方式及動力需求,揭示影響企業參與校企合作辦學的內外部因素。從企業的角度探究其對參與職業教育辦學的態度及影響因素,有利于了解企業參與職業教育的內在動因及在校企合作中的具體利益訴求,從而采取有針對性的措施,提升企業參與職業教育辦學的積極性,推進企業和職業院校兩種不同性質組織的合作深入開展。

二、研究設計

(一)問卷設計與發放

為了解欠發達地區企業對校企合作的態度和行為,設計企業參與職業教育的意愿、動因和影響因素調查表。調查問卷由四部分構成:一是企業的基本信息,主要包括企業性質、規模、所處行業等;二是企業參與職業教育的意愿,主要調查企業參與校企合作的愿望以及在具體合作內容、合作方式上的意愿程度;三是企業參與職業教育的動因調查,即企業期望從校企合作辦學中獲得哪些經濟利益、社會利益及其他利益;四是企業參與職業教育辦學可能遇到的阻礙因素,即具體哪些因素會影響企業參與校企合作的積極性,這些因素的影響程度如何。在問卷調查表初步設計完成后,對問卷量表先用小樣本測試,并根據測試結果做相應的調整和改進,從而保證問卷的可信度和有效性。然后進行實地調研,搜集第一手調查數據,并運用EXCEL、SPSS20.0等軟件對數據進行統計分析。

(二)樣本情況描述

在本研究中,我們選擇了江西省70家企業作為研究樣本,樣本包括國有(控股)企業、民營企業和外資企業,制造業和服務業,大型企業和中小型企業。對企業人力資源部主管或相關負責人進行問卷調查和訪談,共發放問卷75份,回收有效問卷70份。從企業性質上看,國有(控股)企業12家,占比17.14%;民營企業44家,占比62.86%;外資企業7家,占比10%,其他性質企業7家,占比10%。從所屬行業來看,制造業企業29家,占比41.43%;服務業企業41家,占比58.57%。從企業規模上看,大型企業15家,占比21.43%;中型企業23家,占比32.86%;小微企業32家,占比45.71%。整體上看,調查對象在各行業分布較均衡,樣本代表性較強。

三、調查結果及分析

(一)企業參與職業教育的意愿與方式

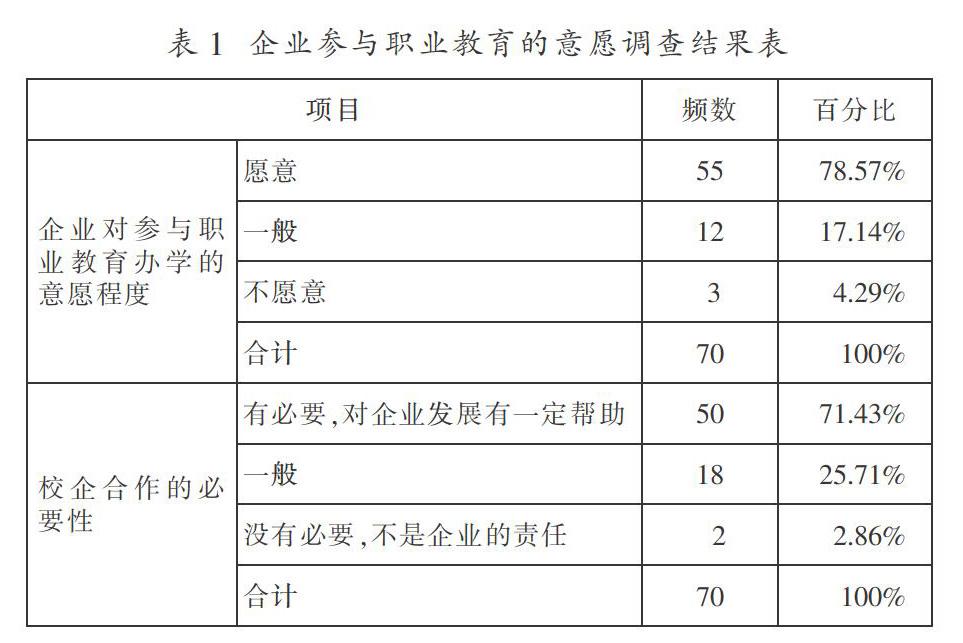

職業教育校企合作育人模式具有“雙主體性”,即企業和職業院校,因而企業參與職業教育的意愿程度對校企合作能否取得實質性成效起著關鍵作用。已有研究認為,我國企業對參與職業教育辦學持“冷淡”的態度,“學校熱、企業冷”是國內校企合作的普遍現象。然而,這些研究主要基于研究者的主觀判斷,并沒有開展深入的調查研究,也沒有考慮不同經濟發展水平地區企業的差異性。基于此,筆者對經濟欠發達地區企業參與職業教育的態度進行了調查,調查結果如下頁表1所示。

由表1可見,針對“貴企業愿意參與職業教育辦學嗎?”這一問題,78.57%被調查企業表示希望參與到校企合作中,只有4.29%的企業表示不愿意,還有17.14%的企業持中立態度。當被問及“您覺得有沒有必要開展校企合作來培養職業教育人才?”時,回答“有必要,對企業發展有一定幫助”的有50家企業,占比71.43%,僅有2家企業選擇“沒有必要,不是企業的責任”,僅占2.86%。可見,70%以上的企業既肯定了校企合作的必要性,同時也愿意投身于校企合作辦學。也就是說,大部分企業對參與職業教育的態度是積極的。

筆者進一步對企業參與職業教育的內容與方式進行了調查。針對“您希望在哪些方面與職業院校進行合作?(多選題)”這一問題,有30%的企業表示希望參加職業院校的辦學指導委員會或專業教學指導委員會,為學校辦學及專業教學提供指導與建議。28.57%的企業愿意深度參與職業院校的課程建設和教學改革,78.57%的被調查企業表示可以安排職業院校的學生頂崗實習;44.29%的企業認為它們能夠為職校教師提供到企業實踐鍛煉的機會,使一線教師進一步熟悉企業生產流程,掌握相關技術技能,更好地開展實踐教學;35.71%的企業表示可以向職業院校提供實訓設備設施;21.43%的被調查企業表示可以參與職業院校人才培養,開展訂單式人才培養;17.14%的被調查企業希望與院校合作進行員工培訓,提升企業員工的科學素養;71.42%的被調查企業愿意給職業院校學生提供職業指導(如職業生涯規劃、就業創業指導等)以及開展校園招聘活動。另外,表示能夠提供兼職教師和各種形式獎學金的企業分別占52.85%、14.29%,詳見圖1。由此可見,安排學生頂崗實習及參與職業院校的職業指導和招聘活動是省內大多數企業樂于接受的校企合作方式。從一個側面說明企業對人力資源的需求比較迫切,人才缺口較大。總體上看,目前企業與職業院校的校企合作大多停留在表面,愿意合作的具體項目比較單一,較少有真正建立在優勢互補、合作雙贏基礎上的校企合作形式。

(二)企業參與職業教育的動因分析

國內一些學者對企業參與職業教育的動因進行了研究,提出了一些創見性觀點。如張鳳娟等人將美國企業參與職業教育的動因概括為社會公益服務、建立公共關系、降低成本和招募員工等4類[11]。冉云芳以經濟發達地區浙江省為例,指出企業參與職業教育辦學主要是基于經濟動機和道德動機[12]。那么,與國外企業和經濟發達地區企業相比,欠發達地區企業參與職業教育的主要動因是什么?為解答這一問題,筆者對此進行了實地調研,調查結果如表2所示。

調查發現,企業參與職業教育的最大動力是期望“得到合格、可用的后備人力資源”,被調查的70家企業中有92.86%的企業選擇了該項;其次是希望通過校企合作“為企業中長期發展做人才儲備”,選擇該項的企業占比84.29%;再次,77.14%的企業認為它們同職業院校開展合作的一個很重要原因是期望從學校那里“得到一定數量的、具有職業技能的廉價勞動力”。可見,欠發達地區企業參與職業教育最強烈的動因是基于企業中長期發展的人才需求及企業人力資源結構優化,我們將其命名為“人才需求動力”。

進一步對調查數據進行分析,有71.42%的被調查企業希望通過參與職業教育以“獲得政府給予的納稅減免等優惠政策”,65.71%的企業是為了“擴大企業的社會影響、提升形象”,這兩類因素可歸為“獲得行業地位”。從表2可以發現,欠發達地區企業對參與職業院校校企合作的利益訴求還包括“培訓員工、提升員工素質”,占比45.71%;“加強與院校聯系,得到理論指導”,占比31.42%;“聯合解決技術難題”,占比20.00%,以及“共享學校先進的設備資源”,占比12.86%,可將這四類因素命名為“共享學校資源”。此外,隨著現代企業社會責任意識的提升,有超過一半的被調查企業(61.43%)表示參與職業教育是希望“承擔社會責任”。

企業參與職業教育辦學的動因是校企深度合作的核心問題。同時,企業參與校企合作的動因也會因企業性質、規模、所屬地區的不同而存在較大差異性。通過以上分析,我們得知,經濟欠發達地區企業參與職業教育辦學的動因主要有四個方面:一是人才需求動力,二是獲得行業地位,三是履行社會責任,四是共享學校資源。其中,推動企業參與職業教育的第一動力是企業中長期人才儲備需求和人力資源結構優化。

(三)影響企業參與職業教育辦學積極性的因素

作為職業教育辦學的重要利益主體之一,企業參與職業教育辦學的動因不同,其意愿及影響因素也可能不同。了解企業辦學意愿及影響因素,并有針對性地采取措施,滿足其合理需求,是提高其參與職業教育辦學積極性、提升職業教育校企合作質量的關鍵所在[13]。筆者在已有相關研究成果的基礎上,設計了13個項目內容。對企業管理者進行的問卷調查結果(如表3所示)表明,企業認為參與校企合作辦學的影響因素中,排名前5位的是“政府缺乏落實相關政策的具體措施”“企業難以承擔學生頂崗實習期間的安全風險”“學生的管理和培訓成本較高”“企業在校企合作中的付出得不到經濟補償”“企業參與校企合作的納稅減免優惠政策得不到落實”,分別占65.71%、60.00%、52.86%、50.00%、44.29%。

進一步對調研結果進行歸納總結發現,企業參與職業教育辦學的阻礙因素主要包括四個方面:一是政府政策、法規及相關制度缺失(如表3中的第1、第5、第8等項目);二是直接或間接增加企業生產與管理成本(如表3中的第2、第7、第12等項目);三是職業院校和學生方面的因素(如表3中的第3、第10、第11等項目);四是其他因素(如表3中的第4、第6等項目)。

四、結論與討論

采用問卷調查法對江西省內70家企業參與職業教育辦學的意愿、內在動力、合作內容以及影響校企雙方深度合作的主要因素等進行了調查分析,得到以下結論:

(一)欠發達地區企業參與職業教育的意愿較為強烈

從調查結果來看,經濟欠發達地區大多數企業都存在與職業院校合作的愿望,超過70%的企業不僅認為有必要參與校企合作,對企業發展有一定幫助,同時也愿意參與和投入到職業教育辦學當中。從企業角度來看,大部分企業希望通過校企合作給企業帶來技術人才,提高生產效率和經濟利潤。就校企合作的具體項目而言,企業在安排職業院校學生頂崗實習和參與職業院校的職業指導和招聘活動兩方面的參與意愿程度最高。但在資金支持(如設立獎學金、提供實訓設施設備等)、訂單培養等方面的合作意愿相對較低。這表明,經濟欠發達地區企業參與職業院校辦學的意愿程度尚有提升空間,合作有待進一步擴展、加深。

(二)人才需求是欠發達地區企業參與職業教育的最大動因

調研結果表明,經濟欠發達地區企業參與職業教育校企合作的動因主要為:人才需求動力、獲得行業地位、履行社會責任及共享學校資源。由此可知:第一,欠發達地區企業首先將人才儲備需求及企業人力資源結構優化視為與職業院校開展合作的最大驅動力,以解決企業短期的用工難題和長期的人才儲備。近些年,我國社會各類人才向東部沿海地區、經濟發達地區流動的趨勢日漸明顯。另外,隨著我國產業結構調整與技術升級換代步伐加快,欠發達地區企業對職業教育培養的技術型人才、創新型人才的渴求日益迫切,在很大程度上激發了企業加強與職業院校合作的熱情,以便在滿足自身人才需求上具備“近水樓臺先得月”的優勢。第二,企業參與職業教育辦學的第二大動力是期望提升在行業中的地位,擴大企業的社會影響,同時獲得政府給予的財政、稅收等方面的優惠政策。第三,將參與職業教育辦學視為一種慈善行為和承擔社會責任等道德層面的動力。然而,在經濟欠發達地區,基于道德動力而參與校企合作的企業比例還較低,這說明企業承擔社會責任的道德意識還比較薄弱。第四,共享學校資源,加強與學校的聯系,獲得專業理論和技術上的指導,以分享學校先進設備資源,聯合解決技術難題。“共享學校資源”是企業參與職業教育最弱的動力,從側面反映出職業院校在社會服務以及為企業提供技術指導等方面還存在很多不足。總之,欠發達地區企業參與職業教育辦學主要是基于經濟動力,道德動力和制度動力相對缺失。

(三)擔心利益受損和政策制度缺失是企業參與職業教育的兩大阻礙

第一,企業參與職業教育不是自然的慈善行為。位于經濟相對落后地區的企業,對經濟利益追求和企業自身發展考慮較多,而在履行社會責任方面表現得比較被動,道德意識較為薄弱。企業把能否在校企合作過程中獲得利益作為是否參與職業教育的基本準則。在激烈的市場競爭中,作為營利性組織的企業以追求利潤最大化或價值最大化為目標,在與職業院校的合作中貫穿著對自身利益的追求,對不能給企業帶來經濟效益的合作沒有興趣。在與部分企業人力資源管理負責人的訪談中,了解到他們認為學校和學生是校企合作的最大受益者,并且會增加企業的生產管理成本。擔心利益受損是影響企業參與職業教育的一個主要因素,如學生頂崗實習期間的安全問題、實習學生的管理和培訓成本、由于操作不當導致的生產設備損耗等,都可能造成企業的經濟利益損失。出于這些方面的考慮,一些企業不愿參與到校企合作中來。

第二,政策制度缺失也是影響企業參與職業教育辦學的主要障礙。這一點也得到了實證調查結果的支持。被調查企業認為,影響它們參與職業教育積極性的首要原因是政府缺乏落實相關政策的具體措施。可見,企業希望政府能夠出臺相關激勵措施和保障機制以支持校企合作深入開展。從德國、英國、美國等西方發達國家職業教育的實踐經驗來看,政策支持是校企合作得以成功實施的重要保證。如美國為了吸引企業參與職業教育,聯邦政府和州政府制定了各種策略,包括進行道德勸說、施加同行壓力、激發企業的集體興趣等,其中最重要的策略是政策支持以及通過中介組織吸納企業參與。英國政府通過出臺一系列政策和白皮書、以法律形式確立企業參與職業教育的主體地位、大力推行企業積極參與制定國家職業資格證書制度等方式來提升職業教育地位[14]。德國通過制定完備的職業教育法律和制度為企業參與職業教育提供財政支持、經費補貼和廉價勞動力。可見,政府在推動校企合作方面的作用是至關重要的,主要表現在政府高度重視、制定政策法律、財政支持以及建立有關機構等方面。因此,只有不斷優化外部環境及完善相關制度,明確和保證企業在職業教育中的主體地位,才能促使企業真正深入參與到職業教育辦學之中。

參考文獻:

[1]Derek Watling.University Business Schools 2 Business:the Changing Dynamics of the Corporate Education Market[J].Strategic Change,2003(12).

[2]Levine S,White P E.Exchange as a Conceptual Framework for the Study of Interorganizational Relationships[J].Administrative Science Quarterly,1961(5):583-601.

[3]邵斌,江鈴,張清.資源稟賦視域下的高職校企合作對策初探[J].教育與職業,2012(20):29-30.

[4]安立華,郝美玲.高職院校校企合作辦學模式存在的問題與對策[J].科技信息,2009(27):923,950.

[5]周紅纓,趙恒伯.論企業參與職業教育補償機制的構建[J].職教論壇,2013(1):76-80.

[6]段素菊,莊曼麗,董新穩,等.企業參與職業教育:現狀、問題與對策——基于對北京部分大型企業的調查分析[J].中國職業技術教育,2012(3):22-26.

[7][12][14]冉云芳.企業參與職業教育辦學意愿、動因及影響因素的實證分析——基于浙江省的調查[J].職教論壇,2013(19):70-74.

[8]侯煒征.行業企業參與高等職業教育動力機制研究[J].職教論壇,2014(19):16-19.

[9]趙海婷.企業參與職業教育校企合作的動因、障礙及促進政策研究[J].職教論壇,2016(9):46-50.

[10]汪蓉.企業參與職業教育動力不足的思考——基于勞動經濟學的理論視角[J].中國職業技術教育,2017(27):40-43.

[11]張鳳娟,陳龍根,羅永彬.美國企業參與職業教育的動機與障礙探析[J].比較教育研究,2008(5):86-90.

[13]冉云芳.我國企業參與職業教育辦學研究綜述[J].教育學術月刊,2017(1):25-33.

(責任編輯:楊在良)