4種多環芳烴對仿刺參(Apostichopus japonicus)原腸胚發育的急性毒性研究

董雪純,魏海峰,*,劉長發

1. 遼寧省近岸海洋環境科學與技術重點實驗室,大連 116023 2. 大連海洋大學,大連 116023

多環芳烴(PAHs)作為環境中一種常見的有機污染物,廣泛分布于我國從南到北的海水和海洋沉積物中[1-3],具有難降解、持久性、半揮發性及生物富集等特點,具有生物毒性和致畸、致癌、致突變作用[4],其中16種PAHs被美國環保局(USEPA)列為優先控制污染物[5]。環境中的PAHs來源于有機物質不完全燃燒的過程、工業過程和溢油[6]。PAHs類污染物不僅易在水生生物體內蓄積[7],產生從分子水平到組織器官、個體水平的負面效應[8-9],還通過食物鏈進行傳遞和遷移,破壞生態系統,進而威脅人類健康[10]。關于水環境中多環芳烴的毒性效應研究主要集中于魚類和無脊椎動物[11-12],且多選擇最敏感的早期生命階段進行暴露試驗[13-16]。急性毒性試驗是一種常用于快速評估化學品對水生生物潛在危害的生態毒理學方法,積累的大量數據可以用于確定大量化學品對生物的相對毒性[17],也用于確定水體中污染物的安全濃度[18]。

仿刺參(Apostichopusjaponicus),屬海參綱,棘皮動物門。全身長滿肉刺,以海底藻類和浮游生物為食,廣泛分布于世界各大海洋中,是我國重要的海水養殖經濟品種,具有提高記憶力、延緩衰老,預防動脈硬化以及抗腫瘤等作用[19-20],而成為我國重要的人工養殖海洋經濟動物。因此,環境污染物對其幼體和成體的毒性效應及其體內積累殘留污染物研究受到關注,這些污染物有:重金屬[21-22]、有機污染物[23-25]、農藥等[26-28]。動物胚胎發育過程中,原腸胚是是細胞核開始起主導作用,組織器官發生開始的發育階段,研究污染物對原腸胚發育期的毒性效應具有更為重要的意義。但PAHs對刺參原腸胚發育的毒性研究尚未見報道。為此,開展PAHs對仿刺參原腸胚發育的毒性研究,探究仿刺參原腸胚對PAHs污染的耐受能力,對提高仿刺參品質,加強海洋環境的資源利用與保護也具有重要意義。本實驗以仿刺參原腸胚為研究對象,進行半靜水式急性毒性實驗,對不同濃度的苯并[a]芘、3-甲基菲、惹烯、2-甲基蒽分別在24、48、72、96 h觀察仿刺參存活率的差異,求出各條件下仿刺參原腸胚的半致死濃度、安全濃度,旨在為評估PAHs對海洋環境和水生生物質量安全濃度提供基礎數據和理論依據。

1 材料與方法(Materials and methods)

1.1 實驗材料

實驗仿刺參原腸胚購自大連海寶漁業有限公司,為受精24 h后的原腸期胚胎,體長約280 μm。實驗海水為大連黑石礁海域的砂濾海水,定期換水,每24 h投喂1 mL密度為1×104cells·mL-1的鹽藻,24 h持續微充氣。多環芳烴苯并[a]芘、3-甲基菲、惹烯和2-甲基蒽均購自Sigma公司,純度大于96%。

儲存液配制:稱取一定量的苯并[a]芘、3-甲基菲、惹烯和2-甲基蒽固體,用丙酮作助溶劑溶解,配制成高濃度的儲備液,實驗時根據需要,向實驗海水中添加不同體積的儲備液稀釋至實驗所設定的不同藥物濃度。

1.2 實驗方法

本實驗在10 mL的試管中進行,每個試管中胚胎的密度為2~3 個·mL-1,為滿足實驗仿刺參原腸胚對溶解氧的需求,實驗海水在實驗期間采用持續微充氣的方法,保證實驗水體中溶解氧大于6 mg·L-1。實驗方式為半靜態實驗方法,實驗過程中每24 h更換一次水,水體控制在水溫20~21 ℃,鹽度30~31,pH 8.1~8.2的條件下。根據預實驗,在此濃度范圍內分別設置苯并[a]芘、3-甲基菲、2-甲基蒽及惹烯濃度為10、50、100、200 μg·L-1的4個濃度梯度組,一個空白對照組和一個0.1%丙酮溶劑對照組,每組設置3個平行實驗,并分別在24、48、72、96 h觀察記錄其存活數,計算存活率,安全濃度和半致死濃度,及時清除死亡個體。

1.3 數據統計與分析

采用Excel 2010軟件對實驗數據進行處理,求出存活率和4種多環芳烴濃度對數的回歸方程,分別計算每組的半致死濃度和安全濃度。

半致死濃度計算方法采用概率單位法計算,以寇氏法(Karber)求半數致死濃度(LC50)。根據24 h和48 h的半致死濃度計算出安全濃度(SC)[29]。

LC50=lg-1[Xm-i(ΣP-0.5)]

LogLC50的95%置信限=LogLC50±1.96×d[Σ(P×g/n)]0.5

SC=48 h-LC50×0.3/(24 h-LC50/48 h-LC50)2

公式中:Xm為最大劑量組劑量的對數值,i為相鄰兩組劑量對數值之差,P為各組動物的死亡率,d為相鄰劑量組比值的對數;g為存活率;n為每組受試刺參原腸胚數。

利用SPSS 19.0分析軟件對實驗數據進行單因素方差分析,分析多環芳烴組和對照組之間的差異,P<0.05表示差異顯著。

2 結果(Results)

2.1 4種PAHs對仿刺參原腸胚發育的急性毒性影響

圖1表示各組實驗的存活率以及顯著性差異。由圖1可知,在實驗進行24,48 h時,4組仿刺參原腸胚存活率均較高。實驗72 h時,苯并[a]芘50 μg·L-1濃度組的存活率顯著下降,100、200 μg·L-1濃度組存活率為0;3-甲基菲、惹烯50、100 μg·L-1濃度組存活率顯著下降,200 μg·L-1濃度組存活率均為0;2-甲基蒽10、50、100 μg·L-1濃度組存活率均顯著下降。實驗96 h時,苯并[a]芘10 μg·L-1濃度組存活率顯著下降,50、100、200 μg·L-1濃度組存活率為0;3-甲基菲10、50 μg·L-1濃度組存活率顯著下降,100、200 μg·L-1濃度組存活率為0;惹烯50、100 μg·L-1濃度組存活率顯著下降,200 μg·L-1濃度組存活率為0;2-甲基蒽100、200 μg·L-1濃度組存活率均顯著下降。在急性毒性實驗過程中,2個對照組存活率高,4組PAHs不同濃度下仿刺參原腸胚的個體存活率隨著暴露時間的延長和PAHs濃度的升高而降低,呈現出明顯的劑量-效應關系。

圖1 4種多環芳烴對仿刺參早期發育的急性毒性實驗結果Fig. 1 Results of acute toxicity test of four polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) on early development of Apostichopus japonicus

2.2 4種PAHs對仿刺參原腸胚的半致死濃度和安全濃度

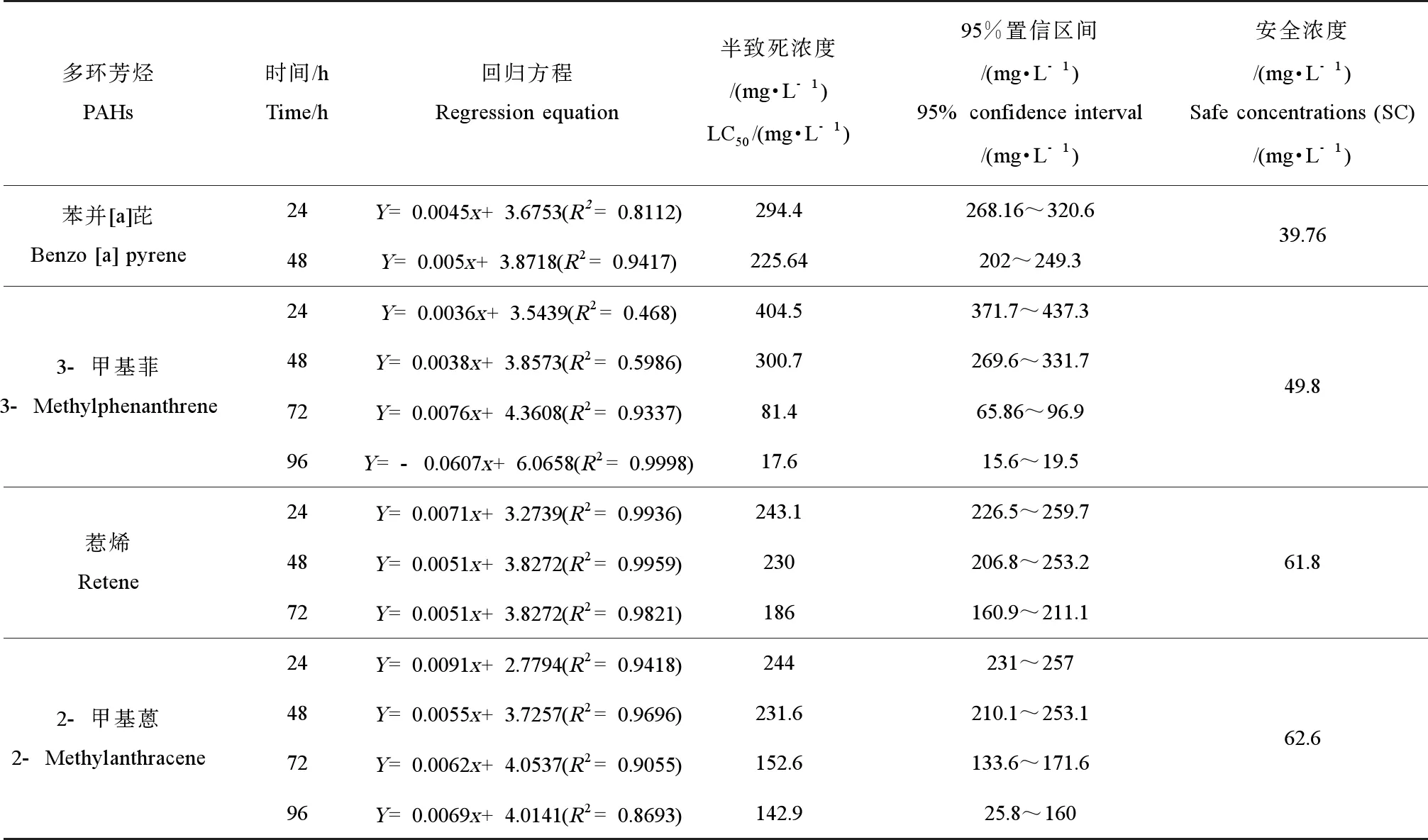

4種PAHs對仿刺參原腸胚在24、48、72、96 h的表觀半致死濃度及安全濃度結果詳見表1。苯并[a]芘對仿刺參原腸胚在24、48 h的半致死濃度分別為294.4、225.64 mg·L-1,3-甲基菲對仿刺參原腸胚在24、48、72、96 h的半致死濃度分別為404.5、300.7、81.4、17.6 mg·L-1,惹烯對仿刺參原腸胚在24、48、72 h的半致死濃度分別為243.1、230、186 mg·L-1,2-甲基蒽對仿刺參原腸胚在24、48、72、96 h的半致死濃度分別244、231.6、152.6、142.9 mg·L-1。PAHs的安全濃度順序為2-甲基蒽(62.6 mg·L-1)>惹烯(61.8 mg·L-1)>3-甲基菲(49.8 mg·L-1)>苯并[a]芘(39.76 mg·L-1)。

3 討論(Discussion)

多環芳烴(PAHs)有機污染物在環境中,主要來源于有機物和化石燃料的不完全燃燒,已被聯合國環境規劃署(UNEP)列入持久性有毒化學污染物(PTS)名錄[30]。根據國家環保局1986制訂的《生物技術檢測規范(水環境部分)》標準(劇毒:LC50≤0.1 mg·L-1;高毒:0.1 mg·L-1﹤LC50≤ 1.0 mg·L-1;中毒:1.0 mg·L-1﹤LC50≤ 10.0 mg·L-1;低毒:LC50>10.0 mg·L-1),苯并[a]芘、3-甲基菲、惹烯、2-甲基蒽4種PAHs均具有毒性作用,毒性大小排序為:苯并[a]芘>3-甲基菲>惹烯>2-甲基蒽。本實驗研究表明苯并[a]芘和3-甲基菲對仿刺參原腸胚的毒性作用較大,在高濃度、長時間脅迫下,超過仿刺參原腸胚對PAHs毒性的耐受范圍將引起大量死亡,符合上述標準。4種PAHs在100、200 μg·L-1濃度組,72、96 h后存活率顯著下降,與空白對照組和丙酮對照組相比,具有顯著性差異(P<0.05)。同時以丙酮作為助溶劑與對照組相比,沒有顯著差異,說明丙酮作為助溶劑是可行的。采用定量構效關系(QSAR)模型研究芳烴化合物對小球藻的抑制作用的結果表明,不同多環芳烴的毒性程度各不相同,取代基基團的種類多、苯環數量多的化合物毒性高[31]。由于電性是控制其反應性毒性的參數之一,氫鍵成鍵能力是決定其毒性的參數之一,所以芳烴中能夠形成氫鍵的取代基對其毒性影響較大。在酚類化合物對水生生物的毒性研究實驗中發現取代基數量越多,化合物的毒性作用越大;取代基的種類不同,毒性也不同[32]。

表1 4種多環芳烴對仿刺參早期發育的回歸方程、半致死濃度和安全濃度Table 1 Regression equation, semi-lethal concentration and safe concentration of four PAHs on the early development of Apostichopus japonicus

注:Y為存活率;x為PAHs濃度對數。

Note:Yis the survival rate;xis the logarithm of the PAHs concentration.

對PAHs致毒機理研究發現,PAHs對魚類胚胎發育的影響包括:卵黃囊和心包水腫、出血、心臟功能紊亂、結合芳基烴受體(AHR)和誘導CYP1A、后代突變和遺傳性變化、顱面和脊柱畸形、神經細胞死亡、貧血、生長抑制和游泳障礙等[33]。其中,干擾心臟功能被認為通過2種途徑導致胚胎心力衰竭[34-35]:(1)抑制心內驅動心臟動作電位復極化的鉀通道整流作用;(2)通過阻斷ryanodine受體或肌漿網鈣泵干擾心肌細胞內鈣循環;間接破壞魚類胚胎骨細胞和成骨細胞導致骨骼畸形;呈現內分泌干擾活性;肝臟、腦和肌肉組織的DNA甲基化水平升高[36]。

仿刺參原腸胚在暴露于PAHs后其存活率隨暴露時間的延長和暴露濃度的升高而顯著下降,存在明顯的劑量-效應關系,暴露時間越長,PAHs濃度越高對仿刺參原腸胚的毒害作用越大。而PAHs對仿刺參原腸胚產生毒性作用的機理是否與魚類胚胎發育或者其他海洋無脊椎動物的致毒機理一致,有必要進一步深入研究。