管理類專業實習評價體系構建

羅亞娜

大學畢業生“就業難”的問題日益突出,讓實習在一定程度上承擔起崗前培訓的任務,幫助學生完成職場前轉變,是提高畢業生就業競爭力的重要環節。地方院校的管理類專業繁多,每個專業的培養目標不盡相同,但如果從核心素養的角度來看,各專業的人才培養目標和用人單位對人才的需求是相通的。核心素養反映了個體需要,更反映了社會需求。因此,本文基于核心素養對管理類學生的實習評價進行思考,構建新的評價體系,促進管理專業的學生在實習中實現職場轉化,以滿足將來的就業需求。

實習教學是高等學校人才培養的重要環節。管理類的專業是實踐性很強的專業,要求學生學會在實際工作中,運用管理學的理論知識,分析、解釋和解決具體的管理問題,完成“由理論到實踐,再由實踐強化理論”的學習過程,真正實現知識的內化。為了保障學生實習的有效進行,使學生有方向、按標準完成實習環節,取得良好的實踐教學效果,必須根據管理類專業對人才的要求,構建一套科學的實習評價體系,以評價促進實習的有效進行。

一、當前管理類專業實習評價體系存在的主要問題

(一)評價主體單一

一般而言,在學生實習中,各高校都專門配備了校內實習指導教師,實習單位也會指定指導人員,最終評價結果也往往由校內指導教師與單位指導教師確定。但在實際操作中,由于兩邊的指導教師交流較少,甚至因分散實習的原因根本互不相識,導致評價具有較大的主觀性,往往造成評價結果出現兩類偏差:一是統一實習的評價主要由校內實習指導教師主導,二是分散實習的評價主要由校內實習指導教師根據單位指導教師的意見給出最終評定結果。無論哪種偏差,實質上都是由一個或極少的主體左右著評價結果,沒有在實習活動主體共同參與和交流互動的基礎上實現更為客觀的評價,也忽略了學生這一核心實習主體的自評和互評權利。

(二)評價依據不科學

由于實習學生分散在各個行政、事業、企業單位,實習工作內容各不相同,對等級標準難以進行合理的量化。在實習評價中,指導教師往往根據兩個方面對學生實習作出評價,一是教師平常對學生的了解和觀察,二是學生實習結束后提交的工作日志、實習總結、調研報告等文字材料。長此以往,容易導致“唯表現、唯材料”的后果。有的學生為了獲得更好的實習評價,往往在編制材料上做足功課,以期用一份圖文并茂、內容健全的實習材料換得高分,甚至有的教師由于對其他學生了解不多,簡單地將與之聯系最多的實習小組組長默認為優秀實習生。

(三)評價指標與新時代對管理人才的需求存在偏差

以往的實習評價體系多注重“量”而忽略“質”,監測點往往側重于實習時長是否達到要求,是否遵守實習紀律、服從工作安排,是否與指導老師定期聯系匯報情況,是否按要求填寫工作日志,提交的實習報告是否規范等。這樣的標準誠然能調教出一個忠厚老實、按部就班的未來從來人員,但這顯然不符合以極速的技術變革為特征的新時代對管理人才的需求。這樣的學生將來畢業之后,面對瞬息萬變的社會信息和日益激烈的行業競爭,很難適應職場的需要。新時代要求管理者具備更縝密的思考能力、更強的執行力、更優秀的合作能力、更強烈的學習意愿和更大膽的創造力。

二、基于核心素養的實習評價要素思考

我國學生發展核心素養包含三個方面、六大要素、十八個基本點,最終落實到“全面發展”這個培養目標。從管理的角度看,“全面發展”恰恰是對管理者最重要的要求。因此,管理類學生實習評價體系構建,可以從以下幾個要素進行思考:

(一)崗位契合度:該指標主要考察實習崗位與所學專業的相符程度,如實習的崗位和內容從屬于專業、或與專業有融合、或是專業的拓展領域。

(二)職業技能:該指標重點考察實習生的專業基礎知識在實習中的運用情況,如在實習中表現出來的專業知識扎實程度、工作中展現出來的綜合分析能力、推理判斷能力、組織協調能力及應變力等。

(三)創新學習能力:該指標著重考察實習生根據實習工作具體要求表現出來的好奇心、學習新技能、新知識的意愿和能力,及在發現問題解決問題過程中體現出來的創新思維和靈活性。

(四)團隊合作能力:該指標考察實習生在實習中展現出來的文化認同、團隊精神、健全人格、情緒穩定等。體現為在實習過程中與領導、同事、服務對象的交往合作是否順利愉快;能否正確處理個體與團隊的利益關系;能否順乎解決團隊糾紛等。

(五)自我管理能力:該指標要求實習生行為約束主要是通過內控的力量,而非外在的要求來完成。體現為學生在實習中是否能自覺遵守工作紀律、能積極主動地執行工作計劃,能合理安排工作時間以保證任務的完成,在工作中能保持穩定的情緒,能在實習過程中根據職業要求有意識地進行習慣養成等。

(六)責任意識:該指標考察實習生在工作中表現出來的責任感。體現在執行任務不推諉,出現問題不搪塞,遭遇困難不抱怨,遇到沖突不計較。表現為重視工作完成的質量,對出現的問題積極解決而不逃避,愿意承認自己的問題并充分反思和改進,即使遇到困難依然執著追求工作目標的實現,在與同事間產生誤會時仍會積極完成工作任務等。

三、評價體系構建及實施

學生實習一般有集中實習和分散實習兩種主要形式。對于集中實習的學生,可以由實習小組對成員進行考核,這也是學生自我評價權利的體現。同時,由校內外指導教師分別或共同形成教師評價意見。再根據一定權重,由兩個初步評價結果形成最終評價成績。對于分散實習的學生,一是由校外指導教師給出評價成績,二是由校內指導教師組織實習生進行實習答辯,通過答辯掌握學生實習的真實情況,再根據與單位指導教師的交流給出評價意見,并形成最終評價結果。

要注意的是,學生評價與教師評價存在著明顯不同,學生評價重點監測容易量化的指標,如出勤率、任務完成情況、團隊合作情況等,教師評價則要注重監測實習生核心素養的評判。

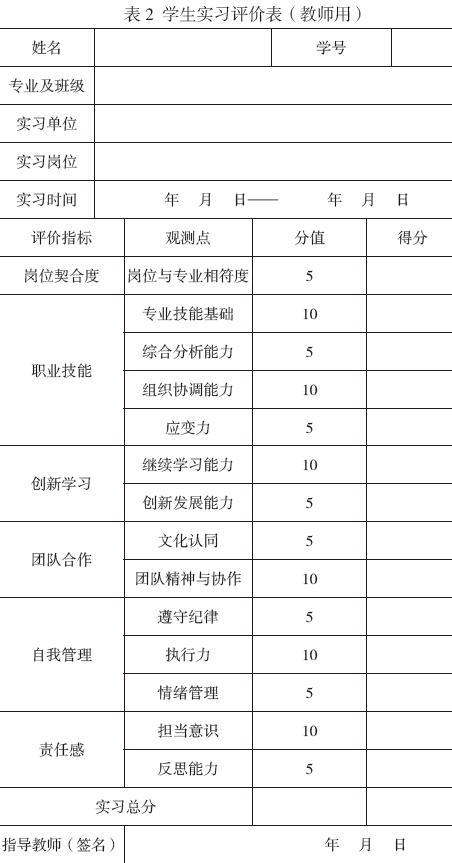

據此,可以用以下兩個表格對學生實習結果進行評價。其中,表1主要監測7個一級指標,由學生所在實習組成員共同討論形成評價意見,是學生自評和互評權力的體現。表2主要監測6個一級指標14個二級指標,由校內外指導教師共同或分別完成。

一般來說,地方院校管理專業的學生實習時間為三個月到半年不等。為保證實習效果,應盡量將學生安排在與學校有穩定合作關系的實習基地進行實習教學,這便于與基地指導教師溝通實習目標并組織實施,也有利于基地教師理解實習評價的指標和觀測點,校內外指導教師可以有更多交流互動的機會,共同關注實習過程,指導和幫助學生取得良好的實習效果。(作者單位:黔南民族師范學院)

基金項目:黔南民族師范學院本科教學改革項目“管理類學生專業實習實踐方式及評價體系研究”,項目編號:jg-14-06。