水稻缽苗機插側位施肥應用效果

孫凱文 熊瑞恒 裴昌林 時佩佩

摘要[目的]明確水稻品種適宜側位施肥用量。[方法]通過設置不同氮肥用量進行水稻缽苗穴播同步側位深施試驗,研究其對黃海分公司地區種植的水稻品種生長和產量的影響。[結果]當氮肥施用量與常規相同時,即為225? kg/hm2,其平均增產3.89%,增收效益1 005元/hm2。[結論]該研究為黃海分公司水稻缽苗高產高效栽培提供理論依據。

關鍵詞側位施肥;水稻缽苗;氮肥用量

中圖分類號S506文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2019)03-0123-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.03.039

氮肥施用量與施用方法是水稻高產的重要技術,苗期基肥的施用量及施用方法不僅影響水稻前期秧苗素質,更是影響水稻最終產量的關鍵技術[1-3]。氮肥用量過高會導致氮肥利用率低,造成肥料浪費多,另外無法利用的肥料排入河道,不僅會造成水體富營養化污染環境,而且增加了每年清理河道水草的作業費用,因此提高氮肥利用率成為關鍵環節[4-5]。

水稻側深施肥插秧機是一種既能夠保持高速乘坐式插秧機原有性能,又能夠將顆粒肥同時施于秧苗側位的復式作業機器[6]。其應用不但能節省用工成本和肥料施用量,而且可以提高產量,減少環境污染,從而豐富了機插秧技術的內涵[7]。為降低黃海分公司氮肥施用量,同時保證其水稻的穩產、高產,筆者通過研究不同用量的側位施肥試驗,探索水稻苗期科學施肥方法,以期為氮肥用量的降低和水稻的高產、穩產提供理論依據。

1材料與方法

1.1試驗材料隆粳968,黃海分公司種植的粳稻品種,由大華種業黃海分公司提供。5月10日缽盤育秧,6月5日機插秧,行株距30 cm×14 cm,23.7萬穴/hm2,每穴3~5株。小區面積540 m2(36 m×15 m),小區間間隔60 cm,筑埂。為便于考察記載,各參試品種均安排在路邊。

1.2試驗地概況

試驗于2017年5—10月在江蘇省農墾農業科學研究院黃海農科所25#03試驗田進行。土壤為黏性壤土,前茬為大麥,肥力中等,有機質含量19.6 g/kg,全氮含量1.72 g/kg,速效磷含量13.23 mg/kg,速效鉀含量119.4 mg/kg。

據黃海農場氣象資料顯示,2017年5月下旬降雨量較歷年少;7月上旬至8月上旬降水量均比2016年高,7月下旬平均氣溫為30.4 ℃,比歷年高3.1 ℃,降水量比歷年高16.4 mm,日照時數多1.12 h;9月上旬降雨量較歷年多83.6 mm,溫度較歷年低0.9 ℃,日照時數較歷年少2.4 h。

對水稻的影響表現:分蘗拔節期,溫度高,長勢較好,分蘗較足。灌漿期,持續高溫多雨影響水稻灌漿,導致水稻千粒重降低;成熟期,連續陰雨,溫度較低,水稻倒伏。

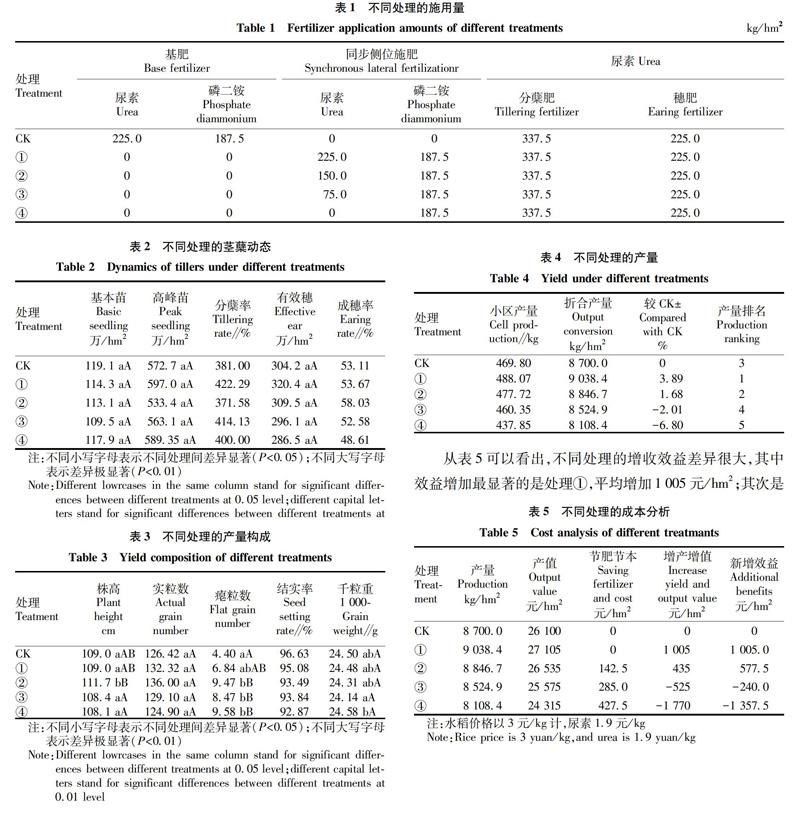

1.3試驗方法設5個處理,不設重復,試驗設計見表1。

6月26日施第一次分蘗肥(尿素150? kg/hm2);7月3日施第2次分蘗肥(尿素187.5? kg/hm2),7月31日施第一次穗肥(尿素112.5? kg/hm2),8月10日施第2次穗肥(尿素112.5? kg/hm2)。

1.4測定項目與方法

群體動態:每小區定3點,每點定10穴,調查各處理的莖蘗動態等。產量測定:各試驗小區進行3點取樣,取回植株進行考種,包括株高、穗粒數、結實率、含水率及千粒重。成熟期各小區收割測定實產。

1.5數據分析試驗數據采用Microsoft Excel 2003軟件進行處理,采用SPSS 19.0統計分析軟件進行差異顯著性檢驗(LSD法)。

2結果與分析

2.1不同處理對水稻莖蘗及成穗的影響

從表2可以看出,各處理的基本苗在109.5萬~119.1萬/hm2。由于每個處理施用氮肥方式及用量不同,高峰苗之間均存在差異,但不顯著。從高峰苗可以看出,處理①最高,為597.0萬/hm2,與CK相比增加了4.24%,處理②最低,為533.4萬/hm2;在有效穗方面, 處理④的有效穗最小,為286.5萬/hm2,與CK相比降低了5.82%,處理①最高,為320.4萬/hm2,與CK相比增加了5.32%,各處理之間無顯著差異;在分蘗率方面,處理①的分蘗率最高,為422.29%,同時發現,基肥未施用氮肥,分蘗期施用氮肥時,其分蘗率高于CK。在成穗率方面,處理②的成穗率最高,為58.01%,處理④成穗率最低。與常規施肥相比,處理①的高峰苗、有效穗、成穗率均明顯提高。說明氮肥做基肥或側位施肥對水稻有效穗數及成穗率有一定影響,但無顯著差異。

2.2不同處理對水稻產量結構的影響

從表3可以看出,在株高方面,處理②株高為111.7 cm,與CK相比增加2.7 cm,且與其他處理之間存在顯著差異,同時與處理③和處理④之間存在顯著差異,說明基肥施用量對水稻株高有顯著影響。

在實粒數方面,處理②最多,達136.00粒,與CK相比增加7.58%,處理④最低為124.90粒;在千粒重方面,各處理的千粒重在24.14~24.58 g,存在顯著差異,其中處理③最低為24.14 g,處理④最高為24.58 g;在結實率方面,CK的結實率最高,為96.63%。

2.3不同處理對水稻產量的影響

從表4可以看出,不同處理之間產量差異較大,其中處理①產量最高,達9 038.4? kg/hm2,與CK相比增加了3.89%;而處理④的產量最低,為8 108.4 kg/hm2,與CK相比降低了6.80%。說明在基肥施用量相同時,采用側位施肥方法,可以顯著提高水稻產量,同時側位施肥量較CK減少75 kg/hm2時,其水稻產量仍有較小幅度的增加,但當側位施肥量較CK減少150 kg/hm2時,其水稻產量明顯低于CK。在所有處理中,處理④的減產幅度較大,平均產量僅8 108.4 kg/hm2,比CK減產6.80%,主要是實粒數和有效穗不足造成的。

3結論與討論

針對目前黃海分公司水稻栽培氮肥施用量高、氮肥利用率低的問題,該試驗通過設置不同氮肥用量進行側位施肥試驗,研究其對水稻生長和產量的影響,共設置了4個處理對其進行研究。結果表明,水稻基肥采用側位施用,當氮肥施用量與常規相同時,即225 kg/hm2,其平均增產3.89%,新增效益1 005元/hm2;當側位施用氮肥量與常規相比減少75 kg/hm2,即為150 kg/hm2,其平均增產1.68%,新增效益577.5元/hm2;當側位施用氮肥量與常規對照相比減少較多時,其產量及效益均有所下降。

側位同步氮肥施用量在150~225? kg/hm2時,考慮水稻產量及效益,側位同步施肥優于常規施肥,在氮肥量低于150 kg/hm2時,其產量及效益下降幅度較大,因此建議在側位施肥試驗上進一步完善氮肥施用比例,從而提高氮肥利用率,達到增產增效的目的。結合該試驗結果,側位施肥在水稻試驗中達到預期增產增效的目的,同時降低氮肥施用量,降低生產成本,適用于現階段水稻生產。

參考文獻

[1] 閆湘,金繼運,梁鳴早.我國主要糧食作物化肥增產效應與肥料利用效率[J].土壤,2017,49(6):1067-1077.

[2] 吳正貴,柯健,何榮川,等.太湖地區水稻控釋肥機插側條施肥技術[J].江蘇農業科學,2017,45(23):69-71.

[3] 李俊周,邵鵬,彭廷,等.施氮量對雜交水稻Y兩優886產量、稻米品質及氮肥吸收利用的影響[J].雜交水稻,2017,32(6):50-54.

[4] 賀云梅,時佩佩,何愛萍,等.氮肥運籌對缽苗水稻群體質量的影響[J].安徽農業科學,2018,46(9):49-50,62.

[5] 徐啟來,秦龍,楊松.氮肥運籌對缽苗機插水稻性狀及產量的影響[J].安徽農業科學,2017,45(6):26-27.

[6] 鄒記.水稻肥料利用率試驗初報[J].農業科技通訊,2017(9):79-81.

[7] 顧敏京,左文剛,嚴漪云,等.氮肥管理對秸稈全量還田雙季晚稻土壤固定態銨的影響[J].揚州大學學報(農業與生命科學版),2017,38(2):69-74,81.

[8] 陳新,景聞,陳雷,等.水稻側深施肥機插秧技術試驗[J].江蘇農機化,2014(2):25-26.

[9] 陳雄飛,羅錫文,王在滿,等.水稻穴播同步側位深施肥技術試驗研究[J].農業工程學報,2014,30(16):1-7.