不同組織模式對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的影響差異研究

劉穎 方湖柳 劉帥

摘要以臨安1 325個農(nóng)戶為樣本,通過構(gòu)建多元有序Logistic模型,重點分析了組織模式對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的影響。結(jié)果表明:組織模式是影響農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的重要因素,與未參加農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶相比,參加新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶更傾向于采取產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式。此外,研究還發(fā)現(xiàn)戶主受教育年限、農(nóng)業(yè)收入占比、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、信貸獲得等因素也將對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平產(chǎn)生促進作用。最后,從創(chuàng)新農(nóng)業(yè)組織形式、提升農(nóng)戶文化程度、創(chuàng)造良好農(nóng)村金融環(huán)境等方面提出了提升農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的政策建議。

關(guān)鍵詞組織模式;農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平;多元有序Logistic模型

中圖分類號S-9文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2019)03-0241-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.03.074

近年來,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營逐漸成為政府和學術(shù)界關(guān)注的焦點[1-2]。得益于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的逐步擴大,農(nóng)戶收入水平也隨之有了顯著提升,但仍舊面臨農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本攀升、國內(nèi)市場價格高于國際市場、農(nóng)業(yè)資源環(huán)境約束加劇等諸多不利因素,加快創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式和發(fā)展模式顯得至關(guān)重要。2018年中央一號文件也明確指出:大力培育新型職業(yè)農(nóng)民,創(chuàng)新培訓機制,并以農(nóng)民專業(yè)合作社、專業(yè)技術(shù)協(xié)會、龍頭企業(yè)等主體為載體,構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。

目前關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已有不少的研究成果。組織模式是帶動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵因素[3];把家庭農(nóng)場和合作社相結(jié)合有利于促進外部經(jīng)濟內(nèi)部化,增強農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力,提升農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平[4];農(nóng)業(yè)市場化程度、經(jīng)營規(guī)模、投資力度、合作組織及利益分配機制這五大因素影響產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程[5];未能準確認識農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,資本、土地、技術(shù)等要素市場建設(shè)的不完善,利益機制和信用約束機制之間關(guān)系不協(xié)調(diào)同樣影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營[6]。

已有研究成果為筆者研究奠定了較好的基礎(chǔ),但也存在一定不足:通過模型定量分析組織模式對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平影響的文獻較少,分析方法也相對籠統(tǒng)。鑒于此,筆者結(jié)合實地調(diào)查數(shù)據(jù),構(gòu)建計量經(jīng)濟模型,深入分析了不同組織模式對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的影響差異,以期為提升農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平提供有益借鑒。

1數(shù)據(jù)來源與樣本特征

筆者所使用的數(shù)據(jù)來自臨安抽樣調(diào)查,數(shù)據(jù)涵蓋臨安13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、5個街道、共計1 325個樣本農(nóng)戶,主要統(tǒng)計指標包括個人特征(性別、年齡、受教育年限等)、家庭特征(勞動力數(shù)量、農(nóng)業(yè)收入占比、非農(nóng)就業(yè)占比等)、經(jīng)營特征(農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、信貸獲取、土地經(jīng)營規(guī)模等)。

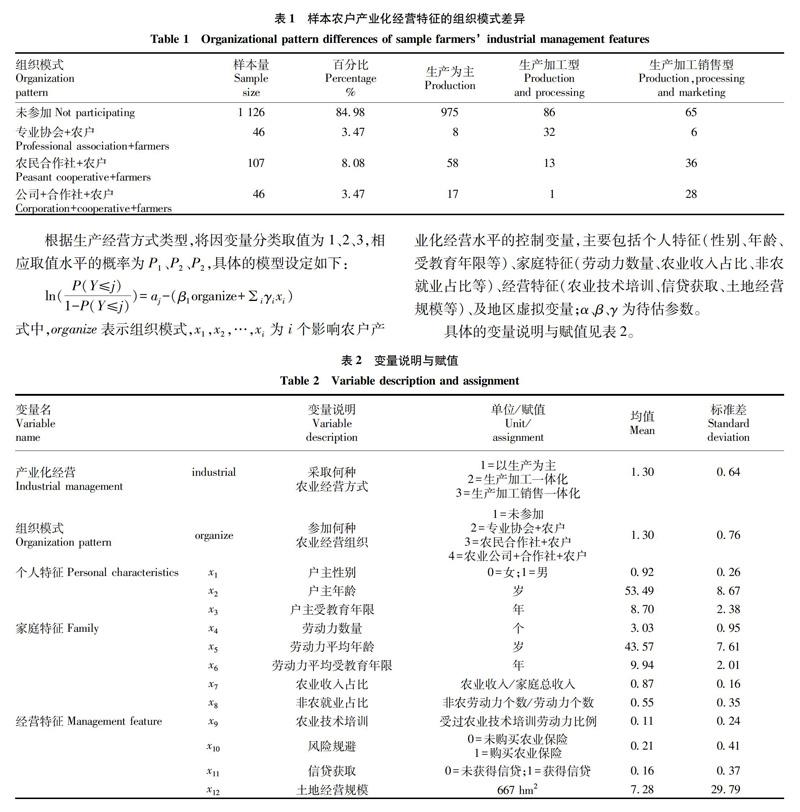

表1描述的是不同組織模式下,農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營特征的差異,分析結(jié)果如下。

由表1可以看出,農(nóng)戶并不傾向于加入農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織,參加“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”“農(nóng)民合作社+農(nóng)戶”“公司+合作社+農(nóng)戶”等新型農(nóng)業(yè)組織的農(nóng)戶僅占15%左右。在1 126個未參加任何農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶中,有975戶選擇“以生產(chǎn)為主”這一生產(chǎn)經(jīng)營方式,占比超過85%;在46戶參加“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”這一農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶中,有38戶選擇“生產(chǎn)加工型”或“生產(chǎn)加工銷售型”的生產(chǎn)經(jīng)營方式,占比達82.61%;在107戶加入農(nóng)民合作社組織模式的農(nóng)戶中,也有近一半的農(nóng)戶選擇“生產(chǎn)加工型”或“生產(chǎn)加工銷售型”的生產(chǎn)經(jīng)營方式;參加“公司+合作社+農(nóng)戶”這一組織的46戶農(nóng)戶中,有29戶選擇“生產(chǎn)加工型”或“生產(chǎn)加工銷售型”的生產(chǎn)經(jīng)營方式,占比達63.04%。

以上分析表明,組織模式與農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平之間存在一定相關(guān)聯(lián)系,即農(nóng)戶加入農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織后,更傾向于產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。但仍需構(gòu)建計量模型實證檢驗是否存在因果關(guān)系。

2實證模型構(gòu)建與變量選取

筆者選擇農(nóng)戶會采取何種生產(chǎn)經(jīng)營方式(生產(chǎn)為主、生產(chǎn)加工型、生產(chǎn)加工銷售型)作為農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的代理變量,構(gòu)建多元有序Logistic模型,定量分析了組織模式及個人特征、家庭特征、經(jīng)營特征等多種因素對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的作用。

參考已有相關(guān)研究[7-10],從組織模式、個人特征、家庭特征、經(jīng)營特征等方面選取變量測度農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的影響因素。

組織模式。不同類型的經(jīng)營模式對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平影響程度有所差異,選取未參加任何農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織、“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”、“農(nóng)民合作社+農(nóng)戶”和“農(nóng)業(yè)公司+合作社+農(nóng)戶”四個變量表征組織模式。理論上,未參加任何農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶,其經(jīng)營方式以生產(chǎn)為主;專業(yè)協(xié)會為農(nóng)戶提供及時有效的市場信息和專業(yè)的技術(shù)指導,統(tǒng)一銷售農(nóng)產(chǎn)品,既節(jié)約交易成本又保證了交易公平,大多數(shù)參加了協(xié)會的農(nóng)戶會選擇以生產(chǎn)加工為主要經(jīng)營方式;合作社以市場需求為向?qū)В岣咿r(nóng)戶生產(chǎn)加工銷售力度,增加農(nóng)民收入,促進農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技成果轉(zhuǎn)化,同時也在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系構(gòu)建方面發(fā)揮了重要功效,農(nóng)戶若是加入合作社會偏向選擇生產(chǎn)加工銷售型經(jīng)營方式;農(nóng)業(yè)公司和合作社互相配合,創(chuàng)造了農(nóng)產(chǎn)品品牌效應(yīng),創(chuàng)新銷售方式,農(nóng)戶通過它銷售農(nóng)產(chǎn)品的機會增多,所以傾向于產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

個人特征。選取戶主性別、年齡和受教育年限三個變量表征個人特征。較于女性,男性能更快速地掌握農(nóng)產(chǎn)品信息,在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售加工等經(jīng)營方式選擇上也更大膽創(chuàng)新;年輕或有文化學識的農(nóng)戶,樂于探索和適應(yīng)新的經(jīng)營方式,所以可能更傾向產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

家庭特征。勞動人口總量大的家庭農(nóng)戶,基于多年經(jīng)驗積累,探索出了有效的產(chǎn)銷路徑,更傾向選擇生產(chǎn)加銷售經(jīng)營方式;農(nóng)戶家庭平均年齡越小,受教育年限越高,由于閱歷和觀念的不同,農(nóng)業(yè)信息來源渠道廣泛,從而能快速感知農(nóng)產(chǎn)品需求變化,創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,更偏向于產(chǎn)銷一體化經(jīng)營方式;從事非農(nóng)職業(yè)的農(nóng)戶家庭,其對農(nóng)產(chǎn)品關(guān)注度較小,需求也較少,所以更傾向于單純生產(chǎn)經(jīng)營方式;農(nóng)業(yè)收入主要來源于農(nóng)產(chǎn)品利潤的農(nóng)戶,會傾向于選擇產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

經(jīng)營特征。受過農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓的農(nóng)戶,容易樹立經(jīng)營觀念,掌握“銷售”本領(lǐng),根據(jù)市場的需求變化及時調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量,促進其流通,他們更偏向產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;風險規(guī)避型農(nóng)戶不傾向選擇產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式;獲得信貸的農(nóng)戶們在有保險保障的情況下,更加愿意嘗試創(chuàng)新的銷售方式,選擇生產(chǎn)加工銷售一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;而未接受過技術(shù)培訓、未獲得信貸的農(nóng)戶們?nèi)狈γ半U創(chuàng)新精神,可能偏向于生產(chǎn)加工為主的傳統(tǒng)經(jīng)營方式,不利于產(chǎn)業(yè)化水平的提升;為提高收益利潤,若農(nóng)戶擁有較大的土地經(jīng)營規(guī)模,則更偏向于產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

47卷3期劉 穎等不同組織模式對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的影響差異研究

3實證結(jié)果與分析

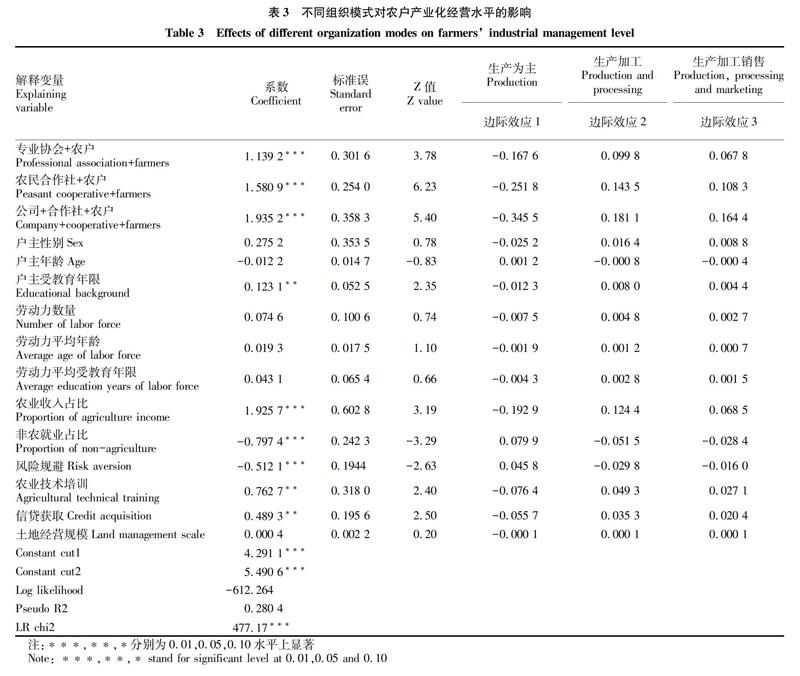

利用Stata統(tǒng)計分析軟件,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)做了多元有序Logistic模型回歸,估計結(jié)果見表3。

(1)組織模式對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的影響。估計結(jié)果表明,“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”“農(nóng)民合作社+農(nóng)戶”“公司+合作社+農(nóng)戶”變量的系數(shù)均為正,且均在0.01水平上通過了顯著性檢驗,表明與未參加任何農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶相比,加入“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”“農(nóng)民合作社+農(nóng)戶”“公司+合作社+農(nóng)戶”等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶更傾向選擇產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式。為進一步量化各農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的作用程度,本文分別估計了各組織模式對生產(chǎn)為主、生產(chǎn)加工型、生產(chǎn)加工銷售型三種生產(chǎn)經(jīng)營方式的邊際效應(yīng)(0.167 6、0.099 8、0.067 8;-0.251 8、0.143 5、0.108 3;-0.345 5、0.181 1、0.164 4),表明與未加入任何農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶相比,參加“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”“農(nóng)民合作社+農(nóng)戶”“公司+合作社+農(nóng)戶”農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶選擇以生產(chǎn)為主的經(jīng)營方式的概率分別下降了16.76%、25.18%、34.55%,選擇生產(chǎn)加工型的生產(chǎn)經(jīng)營方式的概率分別提高了9.98%、14.35%、18.11%,選擇生產(chǎn)加工銷售型生產(chǎn)經(jīng)營方式的概率則分別提高了6.78%、10.83%、16.44%,可能是專業(yè)協(xié)會屬于非營利性經(jīng)營組織,主要職能是為農(nóng)戶提供產(chǎn)前、中、后的農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、統(tǒng)一農(nóng)產(chǎn)品銷售,進而提高農(nóng)戶的自我管理能力;而合作社屬于營利性組織,其主要職能不僅限為農(nóng)戶提供技術(shù)培訓、農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,更主要的是引導農(nóng)戶開展更為合適的生產(chǎn)經(jīng)營方式,進而獲得更大的經(jīng)濟效益;公司與合作社較為系統(tǒng)地組織培訓農(nóng)戶,使其對產(chǎn)品及銷售市場擁有較為透徹的見解,打造持久的農(nóng)產(chǎn)品品牌效應(yīng)。

(2)其他因素對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的影響。估計結(jié)果顯示,戶主受教育年限、農(nóng)業(yè)收入占比、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、信貸獲取對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平均可產(chǎn)生顯著的正向促進作用,非農(nóng)就業(yè)占比、風險規(guī)避則對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平產(chǎn)生顯著的抑制影響。

4主要結(jié)果與討論

筆者基于臨安的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù),使用Logistic回歸模型分析了農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營影響因素。結(jié)果表明:組織模式是重要的影響因素之一,與未參加任何農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的農(nóng)戶相比,加入“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”“農(nóng)民合作社+農(nóng)戶”“公司+合作社+農(nóng)戶”組織的農(nóng)戶更傾向采取產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式;戶主受教育年限、農(nóng)業(yè)收入占比、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、信貸獲得等因素對農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平產(chǎn)生正向促進作用。

基于以上結(jié)論,提出以下幾點建議。

(1)推動組織模式發(fā)展,進一步加強帶動作用。“專業(yè)協(xié)會+農(nóng)戶”“農(nóng)民合作社+農(nóng)戶”“公司+合作社+農(nóng)戶”這3種組織模式都有助于提升農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。因此,農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織應(yīng)按市場需求加工農(nóng)產(chǎn)品,重視科技和品牌效應(yīng),開發(fā)具有高附加值的農(nóng)產(chǎn)品,提高品質(zhì),增強國內(nèi)外市場競爭力;建立多方共贏的利益聯(lián)接機制,使合作社、農(nóng)戶、公司三者成為緊密的利益相關(guān)者,激發(fā)農(nóng)業(yè)資源要素潛能;加強構(gòu)建服務(wù)體系,為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技、信息、交通、運輸和倉儲等便捷服務(wù)。

(2)提升農(nóng)戶文化程度,加快培育新型職業(yè)農(nóng)民。受教育年限長并且參與過農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓的農(nóng)戶,產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平相對較高。因此,政府應(yīng)加大農(nóng)村教育的投入力度,完善農(nóng)村教育基礎(chǔ)設(shè)施,加快培育新型職業(yè)農(nóng)民;鼓勵和支持農(nóng)戶進入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域就業(yè)與創(chuàng)業(yè);根據(jù)農(nóng)村實際發(fā)展需求,組建多元化多樣式的農(nóng)業(yè)技能培訓機構(gòu),推廣農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓,切實提高農(nóng)戶的科學文化素養(yǎng)和職業(yè)技能。

(3)營造出適合農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展金融環(huán)境。? 獲得信貸的農(nóng)戶更偏向于產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此,要加強農(nóng)村金融和保險制度創(chuàng)新,規(guī)范小型金融機構(gòu),拓寬其在數(shù)量和覆蓋面上的服務(wù)范圍;鼓勵金融機構(gòu)開展面向經(jīng)營組織的信用評級和授信貸款業(yè)務(wù);不斷深化創(chuàng)新金融產(chǎn)品,逐步擴大抵押、質(zhì)押擔保范圍和選擇,實現(xiàn)土地經(jīng)營權(quán)、高標準農(nóng)業(yè)設(shè)備和房屋等成為貸款擔保物。

參考文獻

[1] 蔡海龍.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織形式及其創(chuàng)新路徑[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟,2013(11):4-11.

[2] 徐大佑,萬文倩.我國西部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式選擇及構(gòu)建路徑研究:基于貴州省調(diào)研分析[J].中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2015,36(5):166-171.

[3] 鄭學黨.供給側(cè)改革、互聯(lián)網(wǎng)金融與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展[J].河南社會科學,2016,24(12):1-7.

[4] 苑鵬.“公司+合作社+農(nóng)戶”下的四種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式探析:從農(nóng)戶福利改善的視角[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟,2013(4):71-78.

[5] 張瀅.“家庭農(nóng)場+合作社”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新模式:制度特性、生發(fā)機制和效益分析[J].農(nóng)村經(jīng)濟,2015(6):3-7.

[6] 黃金輝.我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化制約因素分析[J].經(jīng)濟學家,2003(02):118-120.

[7] 劉寧祥,徐永智.黑龍江省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的影響因素及對策建議[J].哈爾濱商業(yè)大學學報(社會科學版),2007(2):53-55.

[8] 趙凱,魏珊,畢影.農(nóng)戶加入不同農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式意愿的影響因素分析[J].華中農(nóng)業(yè)大學學報(社會科學版),2013(3):53-58.

[9] 姜長云.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織創(chuàng)新的路徑與邏輯[J].改革,2013(8):37-48.

[10] 閆磊,劉震,朱文.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化對農(nóng)民收入的影響分析[J].農(nóng)村經(jīng)濟,2016(2):72-76.