艾柯,用“幸福學”幫爛校逆襲

陳霖

2017年2月,艾柯在美國加利福尼亞州演講。

我幸福嗎?很少有人會經常問自己這個問題,也許是覺得自己還未成為人生贏家,談幸福似乎為時尚早。

不過,肖恩·艾柯卻告訴你:“恰恰相反,你幸福了,才能成功。”

“感恩小紙條”

年初,伊利諾伊州的紹姆堡54學區震驚全美。這個學區位于芝加哥市郊,有21所小學、5所初中,1.6萬名學生。3年前,學區學生的平均成績僅排在該州各個學區的中段,今年排名大幅上升。如今,學區內的許多學校已是美國名列前茅的優秀學校。

這個驚人的改變源于肖恩·艾柯的“橘色青蛙”項目。3年前,艾柯剛走進54學區就發現“1/3的學生參加免費午餐項目”。1946年,美國聯邦政府設立免費午餐項目,讓貧困家庭的中小學生享受免費或折扣午餐。這一項目已涵蓋美國數萬所學校,至少3000萬學生從中受益。很多貧困學生有學業困難,想提高成績。而艾柯發現54學區的學生“也想提高情感和社交能力”,于是發起“橘色青蛙”項目,希望讓他們兼顧學業和幸福感。

艾柯跑遍學區的每個學校。他遞給每位學生一張紙條,讓他們花15分鐘寫下今天令自己開心的事和想感謝的人,而且“必須每天做這件事”。一開始,學生們都叫苦連天:“寫紙條有什么用?那不是小屁孩才做的事嘛!”五年級的薩利就曾抱怨:“靜靜坐15分鐘只是寫張紙條,這真的太難了。”

面對抱怨的學生,艾柯笑笑:“你們不是想快樂幸福嗎?那就相信我。如果過段時間你沒有更開心,那我就學青蛙跳。”學生們被他的幽默逗樂了,只好跟著做了一段時間。除了寫紙條,學生還在艾柯的指導下冥想,每次持續兩分鐘,以拋開雜念。同時,艾柯讓學生們回家后,和家人一起寫紙條、冥想。他還請家長參加“橘色青蛙”設計的“家長課”。這些課一般在晚上開課,以錯開家長的工作時間,孩子們還要陪父母上下學。

學生上“幸福課”后,情緒變積極了,記憶力和專注力也隨之提高,“幸福課”還影響紹姆堡的其他居民。比如,公交車司機鮑勃得知“感恩小紙條”的魔力,便開始在發車前和停車后寫下孩子的成長。他說:“開車很煩,尤其遇上暴風雪,但寫紙條時能想起娃的成長和自己的改變,就覺得一切都值了。”

艾柯也將“橘色青蛙”帶到其他州。他在艾奧瓦州的一個貧困學區上“幸福課”后沒多久,當地學校的畢業率上升至91%,出勤率增加到95%。一些富裕社區的學生甚至遷往這個學區,只為了學習艾柯的“幸福課”。

從左至右依次為艾柯作品《快樂競爭力》《幸福原動力》《橘色青蛙》。

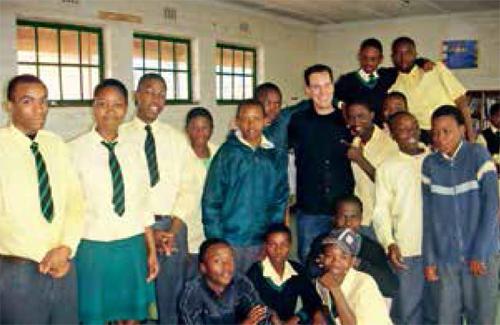

艾柯到南非推廣“幸福課”。

其實,54學區逆襲之前,艾柯就憑借《快樂競爭力》和《幸福原動力》等暢銷書成為全美名人。他關于幸福的研究被《紐約時報》《華爾街日報》和美國有線電視新聞網(CNN)等主流媒體報道。2014年,艾柯接受名嘴奧普拉的專訪,在“超級靈魂星期天”節目中談“幸福學”,兩人還做了“21天追求幸福”的項目。迄今,艾柯在TED(美國一家邀請全球各界有代表性的人做演講的非營利機構,TED意為“技術、娛樂、設計”)的“幸福演講”點擊量將近2000萬,是TED最佳演講之一。

思考幸福

說到“橘色青蛙”項目,不得不提艾柯另一本暢銷書《橘色青蛙》。書中,一只名為“史帕克”的橘色青蛙一直因膚色與其他青蛙不同而飽受困擾。但有一次,它發現如果做一些讓自己愉悅的事,皮膚上的橘色斑點便增多;若不做這些事,雖能讓它的外表和其他青蛙一致,卻并不開心。漸漸地,史帕克發現找到自己的樂趣、確立自我,才能獲得真正的幸福。現實中,艾柯的自我則萌芽于父親的實驗室,成長于哈佛的“幸福課”。

艾柯的母親是一名高中英文老師,父親是一名神經科學教授。小時候,當父親在神經科學實驗室工作時,艾柯和哥哥就經常當被試者,幫助爸爸檢測腦神經如何運作。那時,艾柯就隱約覺得“了解人的想法和感受很有趣”。但這種感覺僅是好奇,當他進入哈佛大學神學院修讀基督教和佛教倫理課程,才發現“了解想法和感受”之所以重要,是因為它能改變人的行為,他便開始關注“幸福”。不過,對那時的艾柯而言,“幸福還只是一個人的事情”。直到畢業后,艾柯遇到了真正引領他進入“幸福事業”的伯樂,泰勒·本—沙哈爾教授。

沙哈爾來自以色列,他的“積極心理學”是哈佛最受歡迎的課程之一,他上課的視頻風靡全球。沙哈爾個子不高,講話風趣,下課便回家陪妻子和兒子,而且一定會關掉手機。他告訴《環球人物》記者,最近他和大兒子一起學跆拳道,“我倆一周上兩次課,還比賽誰的‘啊哈喊得更響呢。”

但可能很多人都想不到,這位沉靜溫順又顧家的教授,年輕時為了參加以色列全國壁球比賽而花了5年練習長跑和力量訓練,“一心一意只為冠軍”,生理和心理都經受了巨大的考驗。16歲那年,他夢想成真,成為冠軍。當他拿起獎杯的那一刻,他覺得自己一定能獲得“前所未有的幸福體驗”。然而,隨之而來的反而是空虛和失落。這讓沙哈爾體會到“不斷追求世俗勝利無法維持長久幸福”,“思考幸福”便成為他的人生課題。

艾柯和他的兒子。

后來,他進入哈佛學習組織行為學,獲得博士學位后留校任教,并于2002年開設“積極心理學”,這門課有22堂課,教哈佛學子學習幸福,因此也被稱為“幸福課”。沙哈爾告訴記者:“他最自豪的事便是許多參加這堂課的人都進入‘幸福事業,他們活躍在商界、學界等。”而艾柯則是一個代表。當時,沙哈爾看中了艾柯對“幸福”的思考和理解,請他擔任首席助教,負責設計教學內容。事實證明,沙哈爾選對了人。

“幸福課”開課第一天,助教們要給學生布置任務。艾柯則“不走尋常路”,他讓哈佛精英做3件事:到大廣場對著行人做鬼臉、在電梯里躺下、在電梯里干瞪旁人。盡管尷尬無比,學生仍厚著臉皮完成任務。回到教室后,大家都面面相覷,“搞不懂這位助教到底想干嗎?”

此時,艾柯解答:“你們體會到社會腳本的力量了嗎?”原來,他想讓學生明白人們經常不自覺地生活在社會的期待之中,比如“走在路上不隨意看別人”“在密閉空間最好不要打擾別人”“要根據不同場合調整自己的姿勢”,這些不成文的規定便是“社會腳本”。艾柯認為,在遵照社會規范前,我們應該先聆聽內心的聲音,才能明白哪些事情能夠給你真正的幸福。他對著臺下的學生說:“幸福不是告訴你‘每件事都是好的,而是讓你相信‘一切改變皆有可能。”此后,哈佛學子記住了這位特別的助教,艾柯也獲得哈佛最佳教學獎。

此時,艾柯是哈佛積極心理學領域冉冉升起的新星,然而,他卻離開舒適圈,放棄了前途光明的科研事業。艾柯說:“我想將幸福秘訣分享給更多人。”

幸福是成功之本

艾柯的秘訣是“牢記幸福不是一件個人的事”。一個人要提升幸福感,需要感受到自己的社會關系。

2007年,艾柯創立“好想”公司。初創時,為了完成100多場“幸福秘訣”演講,艾柯一年要飛300多趟。他坐飛機都會帶上電子書閱讀器,讀與工作相關的資料,“就怕浪費一分一秒”。但他很快發現,自己口口聲聲說要“分享幸福”,生活卻被工作弄得異常緊張,毫無幸福可言。于是,他不再帶電子產品上飛機,而是在飛行中冥想、寫“感恩卡”。“其實,我們在旅途中往往容易錯過真實美好的事物,花幾分鐘回憶旅途中一兩件有意思的事和一些你記憶深刻的人,可以讓你心情愉悅。”

艾柯還分享一個在日常生活中便能“增加幸福感”的小方法:打開郵箱,給一位你熟識的人發一封僅僅兩句話的感謝信,這些人可以是你的同事、家人、朋友甚至是許久不見的同學,而寫信的過程僅需3分鐘。艾柯強調,當你堅持3周就會發現這種不經意的聯系會帶來意想不到的反饋,你可能與朋友重建聯系、也許還會收獲新的工作機會、甚至能得到情感支持。

艾柯說:“幸福的反面并非不幸福,而是內心孤獨。”當人缺乏社會支持時會感到極其失落和抑郁。但這不意味著你要“膚淺社交”。你應與你關心的人建立起長期且深度的交流,這能讓你“潛意識地覺得你有很強的社會支持”。換句話說,與好友進行一次深度對話并感謝對方的陪伴,遠比你在1小時內認識100個人來得幸福。

其實,幸福除了讓人身心愉悅之外,還能帶來工作成就。經營“好想”時,艾柯發現“大多數人進入職場,并不是為了收獲幸福”,他們往往認為只有在工作上取得成就,成為眾人羨慕的“成功者”才能幸福,幸福只是成功后的獎賞,因此,他們花很多精力在工作中。

為了驗證幸福和成功之間的關系,艾柯做了一個實驗。他讓近千名公司高管每天真心夸獎一位員工,21天過后,這些公司的員工積極性明顯提高,公司的生產效率足足高出其他公司31%,而管理者的工作效率也顯著提升。艾柯說:“當一個人幸福時,腦中便會分泌多巴胺,這種物質可以提高人的記憶力和專注力,進而提高做事效率。因此,幸福感能提高成功的幾率。”

最近,芝加哥剛經歷暴風雪,許多學校紛紛停課,而54學區的學生則沒有因為惡劣天氣而停止“練習幸福”。今年,艾柯有了新心愿,他想把“幸福課”帶到威斯康辛州、肯塔基州,帶給他遇見的每一個人。

肖恩·艾柯1978年3月出生于美國,畢業于哈佛大學,是哈佛“幸福課”的設計人之一。2007年創立“好想”(Good Think Inc.)咨詢公司,著有《快樂競爭力》和《幸福原動力》等暢銷書,其“幸福演講” 的點擊量已將近2000萬。