小腸原發性惡性淋巴瘤的CT診斷及對患者胃腸功能的影響

黎錦波

[摘要]目的 探討小腸原發性惡性淋巴瘤的CT診斷效果及對患者胃腸功能的影響。方法選擇2016年6月~2018年6月入院診斷治療的小腸原發性惡性淋巴瘤患者20例,所有患者均行手術治療,且患者均經過手術病理檢查最終得到確診。手術前患者采用多層螺旋CT檢查。記錄患者手術后首次排氣、排便、首次進食、腹痛腹脹緩解、住院及WBC恢復時間。結果 20例小腸原發性惡性淋巴瘤患者均經過手術病理檢查最終得到確診。患者中,發病部位排在前兩位的分別為小腸、結腸;病理類型主要以免疫表型B細胞淋巴瘤為主,占85.00%;20例患者均順利完成CT檢查,CT下將小腸原發性惡性淋巴瘤分為腸壁增厚型、動脈瘤樣擴張型、息肉腫塊型及腸系膜浸潤型四種類型。20例患者中8例腸壁增厚型,CT下可見腸壁不規則增厚,厚度1.4~4.0cm,部分患者可見病變腸管出現不同程度狹窄;動脈瘤樣擴張型7例,CT下未見管腔狹窄,部分患者可見明顯的擴張,呈“動脈瘤樣”增強掃描下病灶部位腸管、腫大均出現不同程度強化;息肉樣腫塊型3例,CT下可見息肉狀軟組織腫塊影,形狀相對規則呈分葉狀;增強掃描可見病灶部位形態規則或多呈分葉狀,增強掃描下可見病灶輕度強化;腸系膜浸潤型2例,CT下可見腸系膜增厚,脂肪間隙密度增高;20例患者均完成手術治療,手術后首次排氣排便時間(23.51±4.52)h、首次進食時間(13.27±2.31)h、腹痛腹脹緩解時間(14.69±3.21)h、住院時間(12.14±3.42)d。結論 將CT用于小腸原發性惡性淋巴瘤患者中能幫助患者早期確診,有助于改善患者術后胃腸功能,值得推廣應用。

[關鍵詞]小腸原發性惡性淋巴瘤;CT診斷;胃腸功能;手術病理;診斷符合率[中圖分類號]R574.62;R735.3;R817.4

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-0616(2019)03-117-04

小腸原發性惡性淋巴瘤是一種起源于小腸黏膜下的淋巴濾泡,多數腸道淋巴瘤是全身性淋巴瘤的局部表現,多發生在長期慢性乳糜瀉、免疫缺陷患者中[1]。目前,臨床上對于小腸原發性惡性淋巴瘤發病機制尚不完全知曉,其發病多與機體免疫系統失調、病毒感染等有關,臨床表現為貧血、小腸穿孔、腸套疊及腹瀉腹脹等,影響患者健康及生活[2]。數據報道顯示[3]:小腸原發性惡性淋巴瘤發病率占小腸惡性腫瘤的20.0%~50.0%,且國外學者層提出五項診斷標準:(1)未見體表淋巴結腫大;(2)白細胞計數、分類正常;(3)CT下未見縱膈淋巴結腫大;(4)手術患者未發現病灶累及小腸及腸系膜部位淋巴結;(5)未見肝、脾損害[4]。該診斷標準雖然能幫助患者確診,但是診斷敏感性、特異性較高,并且上述診斷中存在手術過程,容易增加診斷風險性,導致臨床診斷依從性較差。近年來,隨著CT影像學的不斷發展,為小腸原發性惡性淋巴瘤的診斷提供了新的思路和方法[5]。因此,本研究選擇2016年6月~2018年6月入院診斷治療的小腸原發性惡性淋巴瘤患者20例作為對象,探討小腸原發性惡性淋巴瘤的CT診斷效果及對患者胃腸功能的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2016年6月~2018年6月入院診斷治療的小腸原發性惡性淋巴瘤患者20例,男12例,女8例,年齡16~81歲,平均(54.6±4.5)歲。臨床表現:腹部疼痛(多為持續性疼痛)12例,腹部包塊2例,消化道出血7例。惡心嘔吐、納差及體重下降5例,低熱2熱。納入標準:(1)符合小腸原發性惡性淋巴瘤臨床診斷標準,均經過手術病理檢查得到確診[6];(2)符合手術治療適應證,且患者均行CT檢查;(3)能遵循醫囑完成相關檢查、治療者;排除標準:(1)合并嚴重心、肝、腎功能異常及伴有明顯精神異常者;(2)不符合手術治療適應證或手術過程中伴有嚴重并發癥者;(3)合并高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病者。本課題在醫院倫理委員會批準下進行,患者及家屬對手術、檢查方案簽署同意書。

1.2 方法

(1)檢查方法。所有患者均行手術治療,且患者均經過手術病理檢查最終得到確診。手術前患者采用多層螺旋CT檢查。1儀器與設備。采用GELightspeedplus4排螺旋GEOptima16排CT機。2檢查步驟。檢查前1天晚上叮囑患者利用1000mL開水混合15g番瀉葉飲用,完成腸道清潔;檢查患者患者禁食12h,并且在檢查前30min~2h飲用1000~1500mL純凈水保持腸道充盈。根據每一位患者實際情況設置相關參數:層厚5mm,螺距1.0,CT掃描范圍從膈頂部到恥骨聯合下緣部位。患者CT平掃完畢后立即進行增強掃描,利用高壓槍經肘靜脈注射80~100mL非離子對比劑,注射速度為3mL/s,注射造影劑后20~25s視為動脈期;60~70s位靜脈期,可延遲3~8min。根據患者病灶部位、病灶大小設置重建參數:層厚5mm、間距5mm[7]。3圖像處理。將獲得的圖像傳輸到工作站中完成MPR、CRP及MIP圖像重建,讀片時由我院兩位影像學醫生共同閱片,對于存在爭議的病例由第三位醫生介入,遵循少數服從多數的原則[8-9]。(2)胃腸功能。記錄患者手術后首次排氣排便、首次進食、腹痛腹脹緩解、住院及WBC恢復時間。

2 結果

2.1 小腸原發性惡性淋巴瘤發病部位及病理類型

20例小腸原發性惡性淋巴瘤患者均經過手術病理檢查最終得到確診。患者中,發病部位排在前兩位的分別為小腸、結腸,分別占:60.00%和35.00%;病理類型主要以免疫表型B細胞淋巴瘤為主,占85.00%,見表1。

2.2 CT在小腸原發性惡性淋巴瘤中的診斷效果

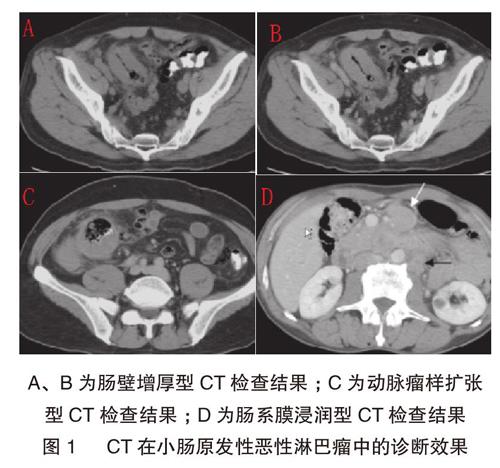

20例患者均順利完成CT檢查,CT下將小腸原發性惡性淋巴瘤分為腸壁增厚型、動脈瘤樣擴張型、息肉腫塊型及腸系膜浸潤型四種類型。20例患者中8例腸壁增厚型,CT下可見腸壁不規則增厚,厚度1.4~4.0cm,部分患者可見病變腸管出現不同程度狹窄;動脈瘤樣擴張型7例,CT下未見管腔狹窄,部分患者可見明顯的擴張,呈“動脈瘤樣”增強掃描下病灶部位腸管、腫大均出現不同程度強化;息肉樣腫塊型3例,CT下可見息肉狀軟組織腫塊影,形狀相對規則呈分葉狀;增強掃描可見病灶部位形態規則或多呈分葉狀,增強掃描下可見病灶輕度強化;腸系膜浸潤型2例,CT下可見腸系膜增厚,脂肪間隙密度增高,見圖1。

2.3 小腸原發性惡性淋巴瘤術后胃腸功能

20例患者均完成手術治療,患者手術后首次排氣排便時間(23.51±4.52)h、首次進食時間

(13.27±2.31)h、腹痛腹脹緩解時間(14.69±3.21)h、住院時間(12.14±3.42)d。見表3。

3 討論

小腸原發性惡性淋巴瘤是一種原發于小腸壁淋巴組織的惡性腫瘤,是最為常見的小腸惡性腫瘤,占全部小腸腫瘤的40.0%~75.0%,患者發病早期臨床癥狀缺乏典型特征,多數患者一旦確診已經是中、晚期,延誤了最佳治療時機[10]。因此,加強小腸原發性惡性淋巴瘤患者早期診斷、治療對改善患者預后具有重要的意義[11]。本研究中,20例小腸原發性惡性淋巴瘤患者均經過手術病理檢查最終得到確診。患者中,發病部位排在前兩位的分別為小腸、結腸;病理類型主要以免疫表型B細胞淋巴瘤為主,占85.00%。由此看出:小腸原發性惡性淋巴瘤多發生在小腸中,多與患者免疫水平有關。因此,加強小腸原發性惡性淋巴瘤患者早期診斷對臨床上制定有效的措施干預具有重要的意義。

近年來,CT在小腸原發性惡性淋巴瘤患者中得到應用,且效果理想。本研究中,20例患者均順利完成CT檢查,CT下將小腸原發性惡性淋巴瘤分為腸壁增厚型、動脈瘤樣擴張型、息肉腫塊型及腸系膜浸潤型四種類型。20例患者中8例腸壁增厚型,CT下可見腸壁不規則增厚,厚度1.4~4.0cm,部分患者可見病變腸管出現不同程度狹窄;動脈瘤樣擴張型7例,CT下未見管腔狹窄,部分患者可見明顯的擴張,呈“動脈瘤樣”增強掃描下病灶部位腸管、腫大均出現不同程度強化;息肉樣腫塊型3例,CT下可見息肉狀軟組織腫塊影,形狀相對規則呈分葉狀;增強掃描可見病灶部位形態規則或多呈分葉狀,增強掃描下可見病灶輕度強化;腸系膜浸潤型2例,CT下可見腸系膜增厚,脂肪間隙密度增高。CT是小腸原發性惡性淋巴瘤患者中常用的診斷方法,該方法能清晰的顯示病灶部位、病灶大小及與周圍組織的關系,能實現多平面、多角度診斷。對于CT平掃難以確診的患者可以行增強CT掃描,將獲得的數據、圖像放入工作中進行后處理,經過MPR重建后能更加直觀的觀察病灶的部位、范圍、軟組織腫塊的大小形態,有助于多方位顯示受累的腸管及繼發征象[12-13]。本研究中,20例患者均完成手術治療,手術后首次排氣排便時間(23.51±4.52)h、首次進食時間(13.27±2.31)h、腹痛腹脹緩解時間(14.69±3.21)h、住院時間(12.14±3.42)d。由此看出:將CT用于小腸原發性惡性淋巴瘤手術治療中效果理想,能指導臨床治療,評估患者預后,對改善患者胃腸功能均具有重要的意義。同時,利用CT能了解患者手術效果,能為患者術后進行放、化療治療提供依據和參考[14-15]。國內學者研究表明:將CT影像方法用于小腸原發性惡性淋巴瘤患者中能清晰的顯示病灶部位、病灶大小,能為后續手術治療提供依據,并且手術過程中通過加強CT監測能評估患者預后,有助于指導臨床治療。

綜上所述,將CT用于小腸原發性惡性淋巴瘤患者中能幫助患者早期確診,有助于改善患者術后胃腸功能,值得推廣應用。

[參考文獻]

[1]房娜,王艷麗,曾磊,等.18F-FDGPET/CT顯像在原發性小腸淋巴瘤中的應用[J].中華核醫學與分子影像雜志,2015,35(2):147-148.

[2]宋雙雙,于瀾,周曉明,等.原發性腸道T細胞淋巴瘤CT小腸造影的影像特點及其診斷價值[J].中國醫學影像技術,2017,33(7):1010-1013.

[3] Carbonnel F,Lavergne A,Messing B,et al.Extensive small intestinal T-cell lymphoma of low-grade malignancy associated with a new chromosomal translocation[J]. Cancer,2015,73(4):1286-1291.

[4]楊創勃,李新勝,任成龍,等.能譜CT在鑒別小腸腺癌和原發小腸淋巴瘤中的臨床價值[J].中國醫學影像學雜志,2016,24(11):834-838.

[5]李堅,黃楠,肖澤彬,等.小腸淋巴瘤的CT和MRI表現[J].臨床放射學雜志,2015,34(11):1784-1789.

[6]關煒,王全師,吳湖炳,等.原發性腸淋巴瘤的-(18)F-FDGPET/CT影像學表現[J].南方醫科大學學報,2016,36(9):1175-1180.

[7] Lee YT,Liu CJ,Hu YW,et al.Incidence of Second Primary Malignancies Following Colorectal Cancer:A distinct pattern of occurrence between colon and rectal cancers and association of co-morbidity with second primary malignancies in a population-based cohort of 98,876 Patients in Taiw[J].Medicine,2015,94(26):e1079.

[8]楊朝武,何光武,李征宇,等.原發性胃腸道淋巴瘤64排螺旋CT/MRI影像特點分析[J].中國臨床醫學影像雜志,2015,26(1):23-26.

[9]周峻,陳芳林,王浩,等.腸套疊為首發表現兒童原發性胃腸道淋巴瘤臨床特征分析[J].中華腫瘤防治雜志,2015,22(19):1561-1565.

[10]劉靜,焦俊,張英俊,等.小腸腸壁增厚的多層螺旋CT小腸造影征象分析和診斷價值[J].臨床放射學雜志,2015,34(12):1919-1923.

[11]李少玲,付騫千,張甜甜,等.原發性胃腸道非霍奇金淋巴瘤的臨床特征及預后因素分析[J].腫瘤防治研究,2017,44(1):28-33.

[12] Schapiro AH,Lin TK,Frischer JS,et al.Extensive heterotopic gastric mucosa of the small intestine: imaging with(99m)Tc-sodium pertechnetate SPECT/CT enterography[J].Pediatric Radiology,2016,46(13): 1873-1878.

[13]陳海珠,宋騰,張會來,等.原發性胃腸道彌漫大B細胞淋巴瘤195例的臨床特征和預后分析[J].中華消化雜志,2016,36(8):519-525.

[14]夏朝霞,方建晨,汪春年,等.原發腸道NK/T細胞淋巴瘤10例臨床病理分析[J].臨床與實驗病理學雜志,2016,32(2):170-174.

[15]付遠志,劉振翠.原發性小腸腺癌與小腸淋巴瘤的多層螺旋CT表現及鑒別診斷[J].中國醫藥導報,2016,13(1):110-112.