利用模型進行“血量、血型與輸血”的教學組織

卓小利 陳月艷

(北京市第四中學 北京 100034)

通過對血液成分及功能的學習, 學生認識了血液的重要作用,為進一步學習“血量、血型和輸血”知識奠定了基礎。 血量、輸血和血型是3 個密切關聯的問題:血量不穩定,影響人體正常生理活動;失血過多,需要輸血;輸血涉及血型的問題。教師利用該部分知識與學生的生活聯系密切、學生對血型及鑒定知識較感興趣的優勢,以血量、輸血和血型之間的知識邏輯關系為主線, 運用角色扮演、科學史教學、模型教學等多種教學策略,努力通過模型和模擬教學使抽象的教學內容直觀化,對學生進行生命和健康教育,以實現如下教學目標:解釋血型與輸血的關系;認識輸血是搶救失血過多病人的有效措施; 閱讀分析血型發現史的資料,認同科學需要有質疑和嚴謹的精神;嘗試進行模擬血型鑒定的實驗。

1 呈現意外傷害事件,創設問題情境導入新課

教師展示圖片呈現某交通事故, 提出救援問題:該事故造成大量乘客受傷,其中4 位乘客在事故中失血過多,急需救治,作為醫護人員,你認為應該如何處理?人體內的血量正常值為多少,一次性失血多少會危及生命?

通過真實的新聞事件創設問題情境, 請學生為如何救護傷員提出合理的建議措施。 學生根據生活常識,提出失血過多需要輸血救治的措施,而輸血前需要判斷傷員的血型。由此導入“人體的血量和血型”的教學。

2 利用模型模擬人體總血量及失血量, 提供直觀感受

人體的總血量及不同失血量對人體健康的影響,是學生應該了解的健康常識。教師通過引導學生猜測人體正常血量值以引起學生的注意,并出示相關數據:人體總血量約占體重的7%~8%,以體重60 kg 的人為例, 體內總血量平均值為4 500 mL。失血過多可能會危及生命,通常情況下,失血量為200~300 mL 并不會影響健康,而一次性失血1 200~1 500 mL 便會危及生命。 為使學生對血量有直觀感受, 教師將紅墨水稀釋后裝入不同體積的大、小可樂瓶中(圖1),給學生以直觀的量的認識。 當教師將2 個大可樂瓶和1 個小可樂瓶的紅墨水同時呈現時, 學生因能直接觀察到人體的總血量而感到震撼。 教師在介紹失血量時繼續使用這一模型, 將可樂瓶中紅墨水按照失血量倒入燒杯中,學生可以看到失血量和體內剩余的總血量,從而對血量和人體健康的關系有了感性認識,課堂氣氛也立即活躍起來,產生較好的教學效果。

圖1 以可樂瓶和稀釋紅墨水為教具,說明血量與健康的關系

教師在引起學生的興趣與關注后, 繼續承上啟下提出問題: 事故中的4 位傷員失血量都超過了1 200 mL,必須通過輸血救治,他們是否能接受任何人提供的血液? 導入“血型”內容的教學。

3 引領學生閱讀、分析科學史料,揭秘血型發現過程

教師提出問題: 既然輸血前首先要確定傷員和供血者的血型,你知道自己的血型嗎? 血液分型的依據是什么?血型是日常生活中人們常談論的話題,學生也可能通過父母或自己的就醫經歷知道自身的ABO 血型類型, 因而對血型問題有探討交流的話題和興趣。 教師引領學生閱讀、分析血型發現的科學史, 使學生由對血型的模糊和不科學的認識,上升到理性思考,認識到人類不斷從失敗中積累經驗、努力探索的過程,認識到人類的健康依賴于科學家對人體生命活動規律的不斷深入研究。

教材中有“血型發現史”的閱讀資料,教師進一步搜集相關素材, 補充、 加工教材中的科學史料,從羅馬教皇喝人血治病到哈維發現血液循環、給病人輸入羊血、為產婦成功輸血等事例,體現人類認識血型系統及其與輸血關系的研究和思維方法。 教師注意引導學生梳理不同事件的關系及引發的問題思考, 并在副板書中呈現時間和血型發現的重要事件(圖2),環環相扣,步步深入,最終揭示血型的秘密。

4 利用模型解讀血型分型原則及紅細胞凝集現象

經過前面的教學鋪墊,學生對“為什么不同血型的人之間輸血有可能會引發生命危險”的問題產生興趣,該問題也是教學的難點,教師運用圖形模型、 實物模型及顯微鏡下真實的紅細胞凝集現象激發興趣,突破難點。

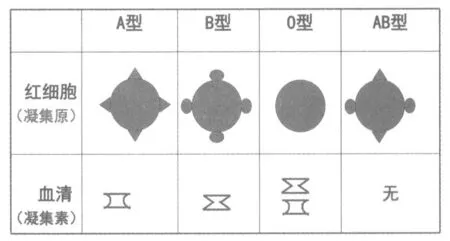

4.1 圖形模型 圖形模型有助于說明人體ABO血型系統的分型原則和血液凝集的原理。圖3、圖4呈現的是圖形模型, 其中圖3 呈現ABO 血型系統中的4 種血型的分型原則,圖4 為輸入異型血時引發的紅細胞凝集現象。該圖形模型教學不僅能幫助學生鞏固血液成分的知識,感受細胞結構和功能的復雜性,同時能使抽象的概念直觀化,便于學生理解,為后續的模擬血型鑒定活動打下基礎。

圖3 ABO 血型系統分型圖形模型

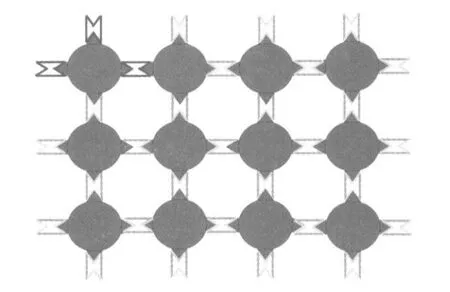

圖4 紅細胞凝集現象圖形模型

4.2 實物模型 圖形模型雖能較直觀地說明血液凝集的基本原理,但也有其弊端:只能呈現血液凝集的平面效果。 而實物模型能立體呈現異型血輸血產生凝集反應的現象。在圖形模型的基礎上,為了更科學地呈現紅細胞凝集現象, 筆者對市面上銷售的ABO 血型系統模型進行了改進。 A 型血的紅細胞表面有黃色的凝集原(鐵質),抗A 凝集素(強磁鐵)為藍色。 當二者相遇時,會將紅細胞連接起來,模擬血液凝集現象,如圖5 所示。

圖5 紅細胞凝集現象實物模型

在上述教學過程中, 圖形模型和實物模型的作用相輔相成,圖形模型從原理上便于說明ABO血型分型的原則及血液的成分和紅細胞凝集的關系; 實物模型更為直觀的呈現使學生進一步理解圖形模型。

異型輸血導致紅細胞的凝集為什么會導致生命危險?清晰明白地解釋這個問題,不僅能讓學生理解同型輸血和健康的關系, 還能進一步幫助學生鞏固紅細胞作用的知識。 教師繼續巧妙利用圖6 所示的模型,說明所發生的輸血反應:毛細血管(大可樂瓶模擬)直徑很小,正常情況下紅細胞在毛細血管中單行通過, 一旦紅細胞發生凝集現象,紅細胞在毛細血管中的流動受阻, 血管堵塞的同時, 由堵塞引起的紅細胞彼此摩擦導致紅細胞破裂,使紅細胞中的血紅蛋白釋放出來,失去攜帶氧氣的能力。通過上述實物模型的演示,呈現紅細胞、毛細血管、紅細胞的凝集的立體現象,更接近事實。

圖6 模擬紅細胞在毛細血管中單行通過

5 組織學生分組進行模擬血型鑒定活動

本活動需要如下材料及試劑:白瓷板、模擬血液、模擬血清。模擬的4 種血液其化學成分實際為硫酸鎂、氫氧化鈉、氫氧化鈣、蒸餾水溶液,在這4種溶液中滴入紅墨水以模擬血液的紅色。 模擬A標準血清的試劑為硫酸鎂,模擬B 標準血清的試劑為碳酸鈉。

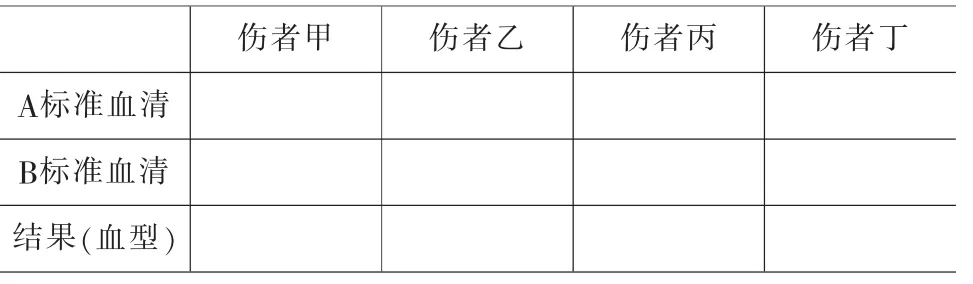

該教學環節中,教師首先介紹“模擬血型鑒定”活動的實驗材料及活動要求, 提示學生實驗過程中應注意以下問題:①角色扮演中的醫務工作者,測定4 位傷員的血型要又快又準,有責任意識;②在白瓷反應板上要做好標記,以免混淆;③通過觀察試劑的沉淀反應模擬血液凝集反應; ④及時在實驗記錄表(表1)中記錄實驗現象和結果;⑤注意實驗安全,勿使試劑沾染皮膚。

表1 “模擬血型鑒定”實驗記錄表

采用模擬實驗的方法進行血型鑒定, 是考慮了真正血型鑒定所需實驗材料和試劑的費用、安全性和可行性。本模擬實驗雖設計巧妙,能較好地說明血型鑒定的方法和原理, 但畢竟只是模擬實驗。因此學生獲得模擬實驗結果后,教師利用少許時間為學生播放真實血型鑒定的操作錄像, 并邀請不知道自己血型并有興趣體驗血型鑒定的學生,在保證衛生和安全的條件下,參加在課后由教師為他們進行血型鑒定的活動。

6 聯系生活實際,引導學生關注無償獻血

引導學生關注無償獻血、 倡導符合獻血條件的公民無償獻血,是本節課的重要情感目標。教師帶領學生回顧事故發生后, 當地市民踴躍無償獻血的場景和事跡, 出示無償獻血標識及無償獻血證,介紹《中華人民共和國無償獻血法》及獻血要求,并請學生閱讀教材中的相關資料,了解成分輸血的原理、必要性和安全性。獻全血是一種傳統的獻血方式,已經被人們所接受。根據患者所需血液的成分進行獻血和輸血的成分獻血和成分輸血,目前還需要科學普及。 一些人可能對成分獻血的安全性存在疑慮,通過教師對成分獻血的紅細胞、白細胞、血小板、血漿和儀器等的介紹,學生認識到成分獻血可提高血液的利用率, 正規的成分獻血是安全的。

無償獻血是公民的義務, 也是一種高尚的行為。教師在進行該內容的教學中,往往只強調無償獻血的重要意義, 而忽略生活中存在的不規范獻血所帶來的安全隱患。因此,對學生進行關注自身健康、形成自我保護的意識、能力和行動的健康教育是非常必要的。教師通過列舉不規范獻血、有償獻血所帶來的健康傷害提示學生: 現在大家是未成年人,不具備無償獻血的條件,將來具備獻血的能力并希望幫助傷者時, 要通過正規的途徑奉獻自己的愛心。

學生對血液既熟悉又陌生, 能描述血液的顏色等特性,但對于血量、血型等不能直接觀察到的特征較為陌生。教師根據本節課的教學內容,于課前花費大量時間,研制、改進教具,在本節課的不同教學環節巧用紅墨水模擬血液呈現人體總血量、 紅細胞模型呈現血型分型原則及紅細胞凝集現象、 化學試劑模擬不同血液及血清完成模擬血型鑒定實驗, 有助于學生完成對于抽象內容的學習,實現教學難點的突破。