“雙十一”的符號化過程研究

□ 杜明芮

“11.11”一直以來因為數字和數量的特別而常被人賦予新的意義,從單身男女的“光棍節”到全民狂歡的“購物節”,從普通的日期符號被轉化為文化符號和消費象征符號。根據符號學意指過程,某一符號概念進入特定的話語表征體系中時,意指概念便產生了。“購物狂歡節”這個人為設立的節日家喻戶曉,離不開11月11日本身日期符號的社會和文化屬性。

一、“雙十一”符號形成來源

“雙十一”有三層含義,一是指日期為11月11日,二是指青年節日“光棍節”,三是指電商平臺的“購物狂歡節”。拋去日期本身的單純含義,其他兩種文化符號與日期間的組合關系是意指過程中兩種符號間的關系。

第二層含義的來源說法云云,最基礎是借于數字的象征含義,由于“1”形狀像棍子,看起來有孤單之意。11月11日又是一年中“1”最多的一天,故被定義為“光棍節”。盡管“光棍節”不是中國傳統文化節日,但它被廣泛流行于中國青年群體中,屬于節日符號,蘊含著青年亞文化屬性。第三層含義起源于2009年11月11日天貓商城舉行的一次商家促銷活動。由于活動新穎且活動力度較大,為天貓商城創下了驚人的銷售額,阿里巴巴集團嗅到商機并搶先注冊下了“雙十一”商標,并在每年的這一天都進行大型的營銷促銷活動。天貓商城的“購物狂歡節”辦得火熱,除了第一年參加活動的27個商家以外其他網店商家嗅到網絡節日的營銷商機,紛紛加入了11月11日的打折促銷活動中。這一購物節由于營銷戰略的成功,吸引了越來越多的消費者。伴隨著“雙十一”的規模不斷壯大,11月11日被賦予“購物狂歡節”的意義指代也深入人心。

然而,“購物狂歡節”的由來與“光棍節”的節日意味密切相關。一方面,“購物狂歡節”的目的設定為狂歡、購物,這與目標人群“光棍們”的消費理念不謀而合,相對來說單身男女屬于易沖動消費人群,在這樣一個備受矚目的單身節日里,狂歡購物為單身人士提供了慰藉。另一方面,互聯網產業興起、電商企業營銷策略和消費者消費心理變化等多方面原因使得網絡購物成為趨勢。電商平臺應大力提升宣傳力度,讓消費者意識到網絡購物的可行性,借由“光棍節”的潛在影響力,提升了活動的傳播影響力和傳播儀式感。

二、“雙十一”消費符號建構

鮑德里亞在《消費社會》中提到了“消費社會”的概念,其特質在于人們所進行的不再是單純的物質和功能性消費,而是文化的、意義的、心理性的消費。我們在日常消費中看待物品不止在于它的使用價值還有產品品牌帶有的“符號”價值以及產品對我們“社會中的人”身份的肯定。因此,在消費社會中商家塑造品牌價值、造節營銷的目的都是為創造出商品的符號價值。鮑德里亞的觀點很好地印證了當今消費文化符號先行的現象。

(一)“雙十一”消費符號建構背景

在中華傳統文化中,有節假日消費的文化習俗,商家往往會把握好勞動節、國慶節、春節、元宵節等節假日進行實體促銷活動,營業額也是高于日常。當商家不滿足于中國傳統節日來吸引消費者以后,便開始引進國外節日營銷,例如西方的情人節、圣誕節等。“光棍節”雖不算國內外的傳統節日,但也算是文化節日,在這一天搞促銷活動,本質上還是借節日的文化符號來吸引消費。本是一次全新的嘗試,但以“光棍們”為主體,“沒有約會就去購物”的營銷理念大獲全勝之時,提供了淘寶商城(天貓)另一個全新營銷思路。“造節營銷”就此誕生,在2010年11月11日的打折促銷活動就與2009年的那次截然不同,因為“雙十一”(購物狂歡節)產生了。

這不同于以往傳統節日促銷的營銷模式,是由商家自創的消費節日。這個節日是狂歡與消費的結合,是一個為了消費而存在的節日,是線下銷售在網絡空間存在的變體。

(二)“雙十一”消費符號成功建構的原因

天貓商城收編“雙十一”的戰略可謂是神來之筆,不僅為天貓商城帶來了流量聚集,而且在知名度和銷售額上都有顯著提升。這一步商業戰略的成功實施絕非偶然,在“雙十一”的帶動下,眾多電商平臺紛紛采取“人工造節”的商業策略,其中有突出重圍的京東6月18日的“品質狂歡節”、蘇寧易購8月18日大促等,也有一些造節失敗的案例。其中天貓商城如何將“光棍節”轉變為“購物狂歡節”并大獲全勝的符號化轉變則尤其值得探究。

1.節慶消費的生活習慣

外國有在感恩節后第一個星期五消費的生活習慣,并把那一天稱為“黑色星期五”,國內有在春節期間購買新衣的消費傳統。在不知不覺中,商家會在每個節假日搞促銷,消費者會前去購買,如此往復,消費行為已經成為了生活行為。“光棍節”雖非國內外傳統節日,但本質仍是節日符號,選擇在“光棍節”搞促銷活動滿足人們在節慶消費的生活習慣。

2.“光棍節”的獵奇性

“光棍節”本身涵蓋著孤獨、狂歡之意,是青年人自嗨的突破口。比起隨便的一天,“光棍節”本身就帶著流量和話題價值,可以減少電商平臺多余的營銷環節。商業行為的力量就在于讓人們相信:消費行為更能讓我們實現自我價值和身份認同,娛樂和消費本就是一體的甚至可以說消費就是娛樂。

3.日期選擇符合客觀消費需求

“雙十一”大型促銷活動的日期選擇在11月,11月避開了十一國慶周的傳統消費時段和十二月的圣誕節和元旦前奏,留有了消費促銷活動的空檔。并且11月處于消費高峰期,處于深秋換季時間段,棉衣棉被等剛需需求量增加,即使零售商沒有搞任何促銷活動,也存在一些客觀的消費需求。“雙十一”定位于這個時間點,擁有很多潛在的消費需求以及促銷活動空檔。

4.成功的網絡營銷

符號是一整套的規劃或一種為傳播者和接受者公知的解釋性機制,它能賦予某種意義或內容給某個符號。阿里巴巴通過在網絡上大量投放廣告打響“雙十一”的知名度,使我們一看到11.11就會想到“購物狂歡節”,使“雙十一”的節日符號深刻印在消費者的潛意識里。“雙十一”的網絡營銷成功之處在于在宣傳中不止拘泥于傳統的打折,而把宣傳目的定義為節日,將一個本無意義的日期符號轉化為消費符號。

三、“雙十一”的符號意義建構理論

原本的“光棍節”節日文化符號通過線上線下宣傳營銷,被“購物狂歡節”這一網絡虛擬的消費文化符號取而代之。在這一場文化符號的消亡與消費符號興起的新舊之爭中,具體的符號化過程可以通過索緒爾能指、所指的劃分和羅蘭·巴爾特的二級意指系統進行探究。

(一)符號學:能指、所指和二級意指系統

索緒爾指出,語言符號是概念和具體或抽象的形象的結合。但在日常生活中,語言符號往往只被當作音響形象,其中的語義概念常被忽視,所以為了將語言符號中的音響形象和概念加以區分,索緒爾提出了能指和所指的概念。“能指”指代語言符號中的概念,“所指”指代語言符號中的音響形象。能指和所指間的聯系不是固定的,一個能指可能存在多種所指。例如,蘋果這一事物,無論不同的語境下將它稱為Apple還是ping guo,它本身的能指是不變的。但同時,盡管能指和所指相連具有任意性,由于語言符號與象征不同,聯系也是遵照一定規則,不會是完全任意的。

巴爾特的二級意指系統借鑒了索緒爾的二元論理論。在巴爾特的《當代神話》一書中對索緒爾所提出的能指和所指作了進一步的闡釋和延伸。“意指”這一概念來自索緒爾的語言學理論,按照費斯克的解釋,巴爾特充分采用這個概念意指符號在某種文化中的作用:他在索緒爾對著術語的使用上增加了種種文化價值的向度。在羅蘭·巴爾特的二級意指系統中,充分說明了符號的任意性原理。在第一層意指過程中,能指找到所指并相結合完成一次意指活動。在第二層意指過程中,第一級中的能指和所指形成了新的符號意義,一個更新了的新的能指再找到其他所指與之結合,完成新一次的意指活動。

巴爾特指出“神話”是借助二級符號學系統產生的。二級符號系統中,第一層能指與所指相結合是語言系統,連結后的新的能指與所指結合是神話系統。“神話”的形成充滿了社會文化的需要和人為建構。當某種概念被人為賦予新的意義并成為社會普遍共識時,神話便產生了,并且以一種自然化的過渡方式,悄無聲息地占據人們的思想。巴爾特不僅闡釋了神話在人們意識形態中的實現路徑,而且認為廣告、影視等文化作品都是神話的建構方式。

(二)“雙十一”的符號化過程

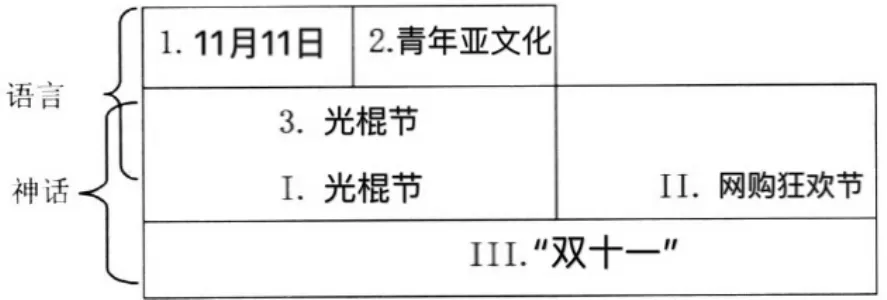

由以上論述可知,“雙十一”的構建依賴于光棍節,而光棍節是由“11.11”發展出的青年亞文化產品。依據巴爾特的二級意指系統可劃分第一層意指是11月11日(日期符號)與青年亞文化(節日符號)的符號化過程,其中表示日期為能指,節日為所指。經過發展光棍節作為一個獨立符號而深入人心,已經可以代表一個獨立的概念,象征著青年人自嘲、創新和狂歡等文化要素。第二層意指是光棍節(節日符號)與“購物狂歡節”(消費符號)的符號化過程,其中節日符號為能指,消費符號為所指。“雙十一”的符號化過程如圖1所示:

圖1 “雙十一”符號化過程示意圖

在第一層意指過程結束后,光棍節作為一個獨立的符號出現在大眾面前。但通過電商鋪天蓋地的廣告營銷,光棍節的熱度已經遠不如“網購狂歡節”,歸根結底還是在于光棍節作為能指的空洞性。羅蘭·巴爾特在《神話》一書中指出:“當符號變成一種形式,意義就拋卻了它的偶然性;它自我掏空,變成一無所有,歷史消失了,只剩下字幕。”光棍節從南京大學學生群體創造而后傳入社會,是青年亞文化的表現形式,光棍節屬于人造節日,不符合傳統文化的范疇,社會影響力較小。因此,光棍節作為能指本身是空洞的。盡管它沒有變得“一無所有”甚至“消失”,但容易被另一種符號所取代,賦予全新意義。

四、結語

“雙十一”的符號意義成功構建,離不開阿里巴巴對消費市場的準確把握以及“光棍節”這一節日符號的巧妙利用。現如今,其他電商平臺相繼推出各類消費節日,以謀求成功的營銷策略,但常因為缺乏符號的內涵以及相匹配的社會文化背景,一味追求消費節日的建立,而使“造節”失敗。通過對“雙十一”符號化過程的分析,我們呼吁其他電商平臺要進行有效的符號創造,給人們帶來真正的精神文化價值。