濉溪縣礦區(qū)地表及廢物放射性初測(cè)評(píng)估

文/姚華東(濉溪縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站)

2018年,濉溪縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站根據(jù)《第二次全國(guó)污染源普查伴生放射性礦普查監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)定》,在淮北市輻射站指導(dǎo)下開(kāi)展了伴生礦放射性初步監(jiān)測(cè)工作。初步掌握了境內(nèi)地表放射性本底現(xiàn)狀,并建立了輻射性本底信息數(shù)據(jù)庫(kù),同時(shí)也對(duì)初次監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了評(píng)估。

一、礦區(qū)概況

濉溪縣位于安徽省北部,隸屬淮北市,礦產(chǎn)資源豐富,以煤炭和鐵資源為主,截至2016年末已查明煤炭資源儲(chǔ)量60億噸、鐵1億噸、銅13.59萬(wàn)噸、金17.3噸、銀112.65噸。現(xiàn)有開(kāi)采利用的煤炭礦山14座,鐵礦山5座,礦區(qū)面積達(dá)500多平方千米,年產(chǎn)原煤2800多萬(wàn)噸,鐵礦石100多萬(wàn)噸,產(chǎn)生煤矸石和鐵礦尾礦265多萬(wàn)噸,有煤矸石燒結(jié)磚廠56家。近年來(lái)礦山企業(yè)加大了環(huán)境治理,增加了資金和工程投入,礦山環(huán)境發(fā)生了巨大變化。通過(guò)對(duì)礦山矸石的利用,對(duì)采礦產(chǎn)生的塌陷區(qū)水體的治理,復(fù)墾了土地復(fù)種和水體養(yǎng)殖,改善了礦區(qū)人居生活環(huán)境。但煤炭、煤矸石、鐵礦石、尾礦均含有一定量的伴生放射性礦物,經(jīng)過(guò)遷移轉(zhuǎn)化到大氣、水體、土壤中對(duì)周邊環(huán)境造成污染。為貫徹落實(shí)全國(guó)第二次污染源普查,維護(hù)人民群眾的身體健康,濉溪縣環(huán)保局在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展了礦區(qū)地表、煤礦矸石山、鐵礦礦石尾砂、煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆放射性監(jiān)測(cè)工作。

二、監(jiān)測(cè)工作

1.監(jiān)測(cè)設(shè)備

濉溪縣環(huán)境本底和煤矸石放射性監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展以來(lái),現(xiàn)場(chǎng)γ輻射劑量率監(jiān)測(cè)使用的是FHZ672E-10儀器測(cè)量,為國(guó)家規(guī)定的計(jì)量?jī)x器,標(biāo)定檢驗(yàn)均在國(guó)家法定的有效期內(nèi)。

2.監(jiān)測(cè)質(zhì)量保障

進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前詳細(xì)檢查設(shè)備,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后建立參照比對(duì)測(cè)量點(diǎn)。對(duì)于監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定的標(biāo)志或?qū)Υ_定點(diǎn)位的特征物拍照備案,確保點(diǎn)位的可復(fù)測(cè)性。帶有檢驗(yàn)源的儀表應(yīng)該在使用前用檢驗(yàn)源檢驗(yàn)儀器的工作效率,對(duì)效率變化大于15%的儀器應(yīng)予以校準(zhǔn)。使用的儀器要定期在穩(wěn)定輻射場(chǎng)內(nèi)檢查可靠性,或者通過(guò)與新檢定的設(shè)備進(jìn)行比對(duì)來(lái)檢查儀器的可靠性。

投入使用的儀器在監(jiān)測(cè)工作期間均應(yīng)進(jìn)行檢定和確認(rèn)有效,完成一次宇宙射線的測(cè)定,確保儀器工作狀況正常,在每次工作的開(kāi)始和結(jié)束要對(duì)參照點(diǎn)進(jìn)行不少于10次的測(cè)量,以判斷儀器是否有測(cè)量偏差。進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每個(gè)測(cè)量點(diǎn)位讀數(shù)穩(wěn)定后記錄5次數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)測(cè)量點(diǎn)的平均值和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差。對(duì)大型煤矸石山和矸石堆場(chǎng)進(jìn)行巡測(cè),以判斷周圍是否有異常,異常時(shí)加密測(cè)量。選取有代表性的測(cè)點(diǎn),避開(kāi)陰雨天氣測(cè)量監(jiān)測(cè)。

3.監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)及實(shí)施

根據(jù)監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì),初期監(jiān)測(cè)時(shí)間為6個(gè)月,計(jì)劃在濉溪縣境內(nèi)監(jiān)測(cè)地表點(diǎn)位52個(gè),監(jiān)測(cè)煤礦矸石山13個(gè),監(jiān)測(cè)鐵礦山4家,監(jiān)測(cè)煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆56個(gè)。對(duì)地表γ劑量率監(jiān)測(cè)、煤礦矸石山γ劑量率監(jiān)測(cè)、鐵礦礦石尾砂γ劑量率監(jiān)測(cè)、煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆監(jiān)測(cè)分四類實(shí)施。

三、初期監(jiān)測(cè)結(jié)果

1.地表γ劑量率監(jiān)測(cè)結(jié)果

檢測(cè)境內(nèi)礦區(qū)地表γ劑量率監(jiān)測(cè)點(diǎn)位52個(gè),獲得有效數(shù)據(jù)52個(gè),其中最大值為109nGy/h,最小值為74nGy/h,平均值為 92nGy/h(9.2×10-8Gy/h),標(biāo)準(zhǔn)差6.61nGy/h。數(shù)據(jù)已存入濉溪縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站數(shù)據(jù)庫(kù),監(jiān)測(cè)表從略。

2.煤礦矸石山γ劑量率監(jiān)測(cè)結(jié)果

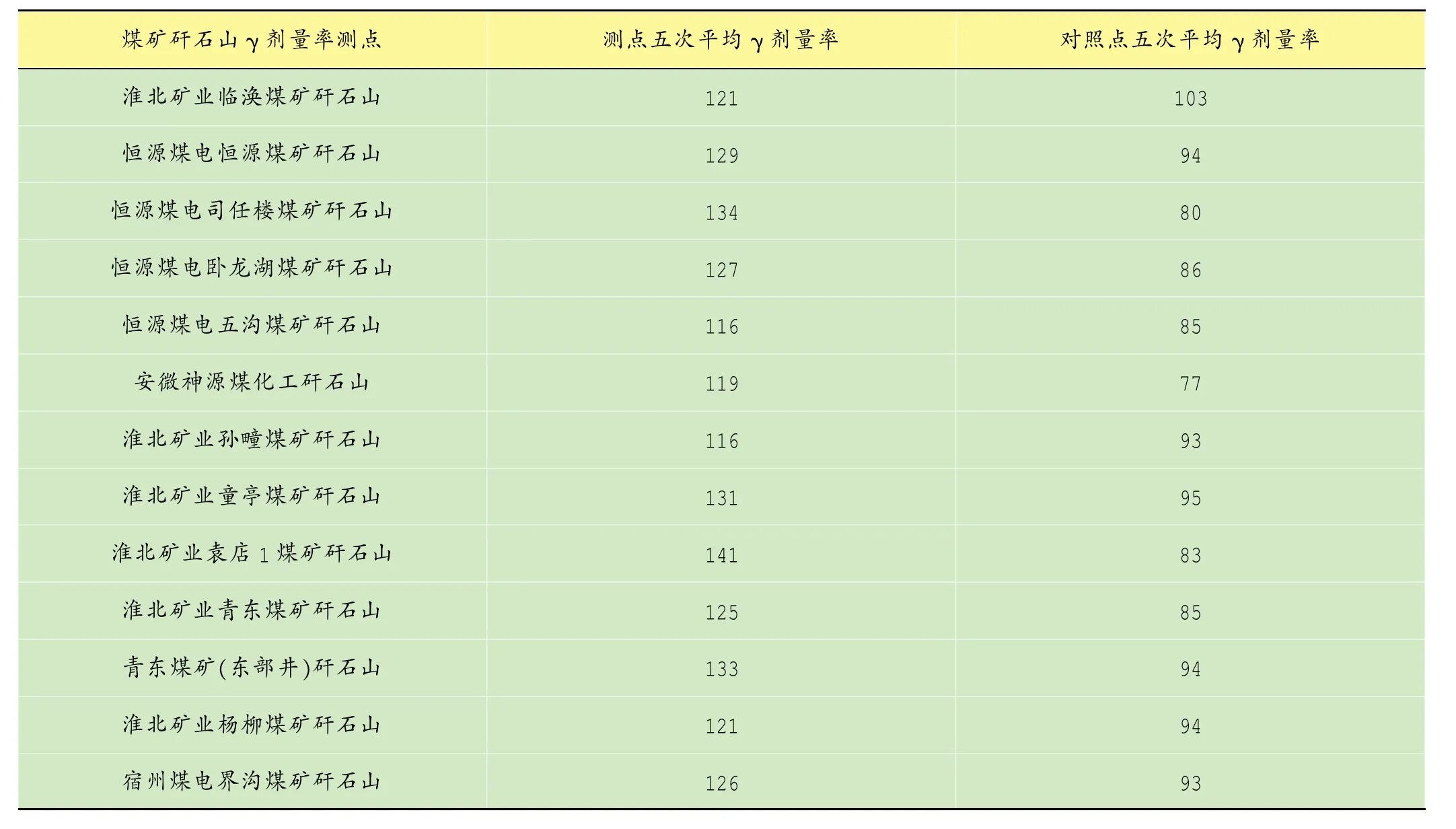

煤礦矸石山γ劑量率監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1,從監(jiān)測(cè)結(jié)果看,濉溪縣境內(nèi)煤礦矸石山γ劑量率最大值為141nGy/h,最小值為116nGy/h,計(jì)算得到平均值為126nGy/h(12.6×10-8Gy/h),標(biāo)準(zhǔn)差 9.30nGy/h。

3.鐵礦礦石尾砂γ劑量率監(jiān)測(cè)結(jié)果

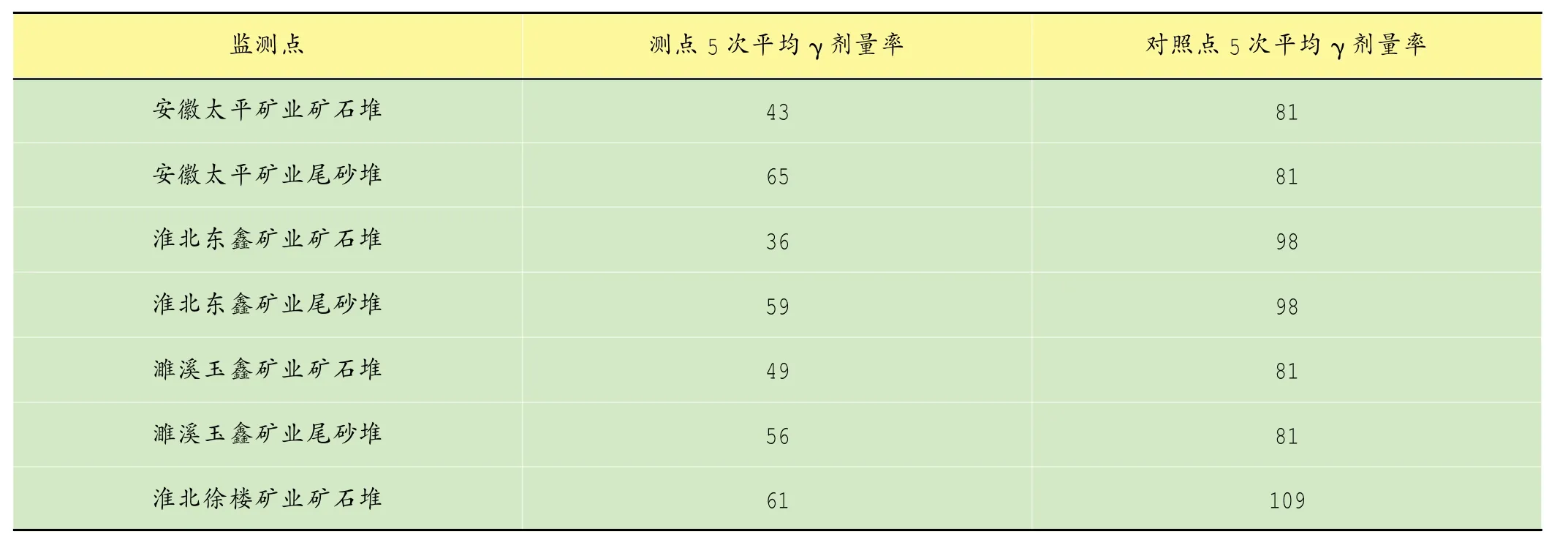

鐵礦礦石尾砂γ劑量率監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2,監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,濉溪縣境內(nèi)鐵礦礦石尾砂γ劑量率最大值為65nGy/h,最小值為36nGy/h,計(jì)算得到平均值為53nGy/h(5.3×10-8Gy/h),標(biāo)準(zhǔn)差 9.69nGy/h。

4.煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆監(jiān)測(cè)情況

表1 濉溪縣境內(nèi)煤礦矸石山γ劑量率監(jiān)測(cè)表(單位:nGy/h)

表2 濉溪縣境內(nèi)鐵礦礦石尾砂γ劑量率監(jiān)測(cè)表(單位:nGy/h)

濉溪縣境內(nèi)共監(jiān)測(cè)煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆56個(gè),獲得有效性數(shù)據(jù)56個(gè),γ劑量率最大值為149nGy/h,最小值為 86nGy/h,平均 122nGy/h(12.2×10-8Gy/h),標(biāo)準(zhǔn)差10.06nGy/h。數(shù)據(jù)已存入濉溪縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站數(shù)據(jù)庫(kù),監(jiān)測(cè)表從略。

四、監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)估

初次監(jiān)測(cè)按設(shè)計(jì)計(jì)劃監(jiān)測(cè)地表點(diǎn)位52個(gè),獲得有效數(shù)據(jù)52個(gè);監(jiān)測(cè)煤礦矸石山13個(gè),獲得有效數(shù)據(jù)13個(gè);監(jiān)測(cè)鐵礦4家,獲得有效數(shù)據(jù)7個(gè);監(jiān)測(cè)煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆56個(gè),獲得有效數(shù)據(jù)56個(gè)。

1.監(jiān)測(cè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

監(jiān)測(cè)評(píng)估依照了以下標(biāo)準(zhǔn):中華人民共和國(guó)《電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》(GB18871-2002)[1]中的職業(yè)照射劑量連續(xù)5年的年平均有效劑量當(dāng)量不應(yīng)超過(guò)20mSv/a、公眾照射劑量限值年有效劑量當(dāng)量不超過(guò)2.3mSv/a;中華人民共和國(guó)《放射性廢物管理標(biāo)準(zhǔn)》(GB14500-2002)[2];中華人民共和國(guó)《環(huán)境地表γ輻射劑量率測(cè)定規(guī)范》(GBT 14583-1993)[3];中華人民共和國(guó)《第二次全國(guó)污染源普查伴生放射性礦普查監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)定》(國(guó)污普[2018]1號(hào))[4]。

2.濉溪縣地表放射性監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)估

監(jiān)測(cè)礦區(qū)地表本底點(diǎn)52個(gè),獲得有效數(shù)據(jù)52個(gè),γ劑量率最大值為 10.9×10-8Gy/h,最小值為 7.4×10-8Gy/h,平均值為 9.2×10-8Gy/h,標(biāo)準(zhǔn)差 6.61nGy/h。根據(jù)放射性廢物管理標(biāo)準(zhǔn),空氣γ吸收劑量率小于17.4×10-8Gy/h為安全標(biāo)準(zhǔn)[1],礦區(qū)居民生活環(huán)境安全。

3.礦區(qū)居民暴露劑量評(píng)估

礦區(qū)居民暴露環(huán)境γ輻射照射的劑量當(dāng)量估算采用《環(huán)境地表γ輻射劑量率測(cè)定規(guī)范》[3]計(jì)算公式:

計(jì)算室外環(huán)境γ輻射對(duì)居民產(chǎn)生的影響,以γ劑量率最大值10.9×10-8Gy/h、0.7Sv/Gy、1752h/a代入公式,得出最大有效劑量當(dāng)量為0.134mSv/a。本次未對(duì)居室內(nèi)的環(huán)境γ輻射空氣吸收劑量率進(jìn)行監(jiān)測(cè),引用文獻(xiàn)數(shù)據(jù)11.9×10-8Gy/h[5],將 11.9×10-8Gy/h、0.7Sv/Gy、7008h/a 代入公式,得出有效劑量當(dāng)量為0.584mSv/a。則室內(nèi)外之和最大值為0.718mSv/a,小于公眾照射劑量年有效劑量當(dāng)量2.3mSv/a的限值,說(shuō)明濉溪縣境內(nèi)礦區(qū)居民居住不會(huì)受到γ射線輻射環(huán)境影響。

4.濉溪縣境內(nèi)煤礦矸石監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)估

室外從事煤矸石相關(guān)人員年有效γ公眾照射以劑量當(dāng)量最大值 14.1×10-8Gy/h、0.7Sv/Gy、1752h/a代入公式,得出0.173mSv/a。室內(nèi)值采用上節(jié)計(jì)算結(jié)果0.584mSv/a,則室內(nèi)外之和最大值為0.757mSv/a,小于公眾照射年有效劑量當(dāng)量2.3mSv/a的限值,也小于連續(xù)5年的年平均有效劑量當(dāng)量不應(yīng)超過(guò)20mSv/a的限值,不會(huì)影響從事煤矸石相關(guān)作業(yè)人員的身體健康。

5.濉溪縣境內(nèi)鐵礦石尾砂γ劑量率監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)估

監(jiān)測(cè)鐵礦山得到的鐵礦石、尾砂γ劑量率最大值為6.5×10-8Gy/h,遠(yuǎn)小于煤礦矸石山最大值14.1×10-8Gy/h,所以從事鐵礦及相關(guān)作業(yè)人員身體健康是有保障的。

6.濉溪縣境內(nèi)煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)估

濉溪縣境內(nèi)監(jiān)測(cè)煤矸石燒結(jié)磚廠矸石堆的γ劑量率最大值為 139nGy/h(13.9×10-8Gy/h),與境內(nèi)煤礦矸石山γ劑量率最大值為141nGy/h比較接近,從對(duì)煤礦矸石山監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)估可知:從事煤矸石燒結(jié)磚的相關(guān)作業(yè)人員身體健康不會(huì)受到影響。

五、結(jié)論

監(jiān)測(cè)濉溪縣境內(nèi)礦區(qū)居住地表本底γ射線輻射劑量率最大值10.9×10-8Gy/h,不會(huì)影響居民居住環(huán)境;境內(nèi)煤礦矸石、鐵礦尾砂γ劑量率最大值為14.1×10-8Gy/h,在安全范圍內(nèi);煤礦、鐵礦和煤矸石燒結(jié)磚等相關(guān)作業(yè)人員最大年有效劑量當(dāng)量0.757mSv/a低于2.3mSv/a的限值,也遠(yuǎn)低于職業(yè)照射劑量連續(xù)5年的年平均有效劑量當(dāng)量不應(yīng)超過(guò)20mSv/a的限值。